I – L’impossible pardon

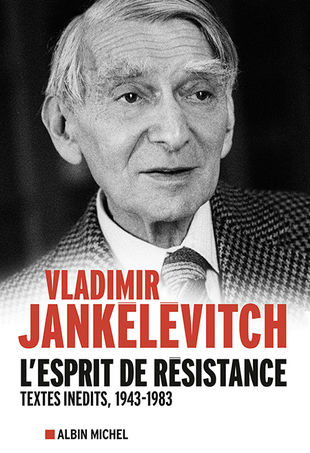

Le philosophe Vladimir Jankélévitch (1903-1985) s’est attaché, tout au long de son existence, à mener une quête morale fondée sur une pensée métaphysique. S’il n’a jamais écrit de traité de philosophie politique à proprement parler, il a toutefois pris position dans de très nombreuses lettres, entretiens, conférences ou articles ici rassemblés par l’historienne Françoise Schwab, éditrice de ses œuvres posthumes. L’intérêt d’un tel ouvrage réside dans la mise en lumière de la pensée politique de Jankélévitch, toujours présente à la lisière de son œuvre morale, explorant le lien ontologique avec autrui, non seulement dans son acception métaphysique mais également historique et politique, puisque les circonstances de la Seconde Guerre Mondiale vont marquer à jamais sa manière de penser la résistance et le refus. Lucien Jerphagnon l’écrira : il y a le philosophe d’avant la guerre, et celui d’après. Entre les deux, souligna-t-il, il y a « toute la douleur du monde »1. Nous assistons dans cet ouvrage au déploiement de l’engagement absolu d’un penseur libre, attentif à ne pas sombrer dans le purisme. Le refus du purisme tient à la reconnaissance de la contingence des événements : il convient d’agir, quoi qu’il en coûte à la « pyramide des valeurs ». 2. Il convient de passer du malheur à la responsabilité, en convoquant les vertus propres aux héros anonymes et désintéressés : la fidélité, le courage, et le sacrifice.

Jankélévitch était un philosophe très présent dans les affaires de la Cité, pour lequel toute morale devait être suivie d’actes concrets. Dans une introduction éclairante, l’historienne Françoise Schwab revient sur le contexte de l’apparition d’une blessure jamais refermée. Adepte de l’engagement véritable et soucieux de se montrer à la hauteur du courage de ses camarades résistants, Jankélévitch va faire le choix de rester en France, alors que l’exil était possible. Toutefois, après la Libération, l’attitude de Jankélévitch face à l’Allemagne va l’exclure du monde des lettres. Pour lui, les crimes commis par cette nation revêtaient une dimension « métaphysiques », hors du temps. Nous confrontant au mal radical, ils étaient par nature imprescriptibles,. Beaucoup des textes réunis ici évoquent la difficulté du pardon, et Jankélévitch, pourtant philosophe du « pur amour » fénelonien, va refuser le pardon à l’impardonnable. Cette déchirure indépassable prend forme dans l’« incapacité à réconcilier l’irrationalité du mal avec l’omnipouvoir de l’amour ». 3

On ne saurait comprendre la question du pardon chez Jankélévitch sans saisir la nature paradoxale de sa problématique. Bergsonien, Jankélévitch est un penseur de la temporalité de l’acte moral. L’homme dont il nous parle n’est pas un contemplatif (il s’en prend d’ailleurs à plusieurs reprises à Socrate, pour lequel, dit-il, la notion de pardon n’existe même pas), il est en action, au sein du monde, emporté par la foule des décisions qu’il a à prendre afin de rester dans la ligne de ceux qui défient la vie. Point de conscience malheureuse chez Jankélévitch qui, même s’il évoque les Écritures, n’envisage qu’une conscience en mouvement. Ainsi oscille-t-elle constamment entre deux tentations : l’angélisme et l’égoïsme. Nonobstant les défauts liés à l’expression orale, cette difficulté fondamentale est très clairement énoncée à la fin du livre, dans un extrait de la transcription d’une conférence que nous avons choisi de citer longuement :

«Le Cantique des cantiques ne dit pas que l’amour est plus fort que la mort, il dit qu’il est fort comme la mort, donc il dit qu’il est aussi fort de la mort : si bien que, s’il en est ainsi, il y a entre l’amour et la mort un débat infini qui fait que l’un n’est pas plus fort que l’autre et que notre esprit est renvoyé perpétuellement de l’un à l’autre ; ce qui est vrai également de tous les mystères et notamment de l’oscillation de l’homme entre la pensée et la mort. La pensée est plus forte que la mort , puisqu’elle peut penser la mort, et par la pensée nous nous mettons en dehors de la mort. […] Par conséquent l’homme est à la fois dans la mort et en dehors. En dehors parce qu’il la pense et en dedans parce qu’il y passe tout entier. […] Il me semble que les rapports du pardon et du mal, de l’amour et de l’impardonnable sont tout à fait semblables, de là l’oscillation – qu’un jeune homme d’aujourd’hui appellerait probablement dialectique -, l’oscillation perpétuelle de l’homme entre ces deux termes. L’acte de pardon est plus fort que le mal… Ou plutôt il est aussi fort que le mal. Il est aussi fort que le mal, mais il n’est pas plus fort que le mal. » 4

S’il n’est plus fort que la mort, alors le pardon est inutile. Il y a donc bien de l’imprescriptible dans les affaires humaines, et l’on ne saurait se dérober devant l’exigence d’une éthique de la responsabilité, pour reprendre un terme wébérien. Les crimes commis par les Nazis l’ont été contre l’Humanité, ou pour le dire autrement contre l’ « hominité », puisqu’ il s’est agi d’exterminer des êtres humains pour ce qu’ils étaient. Or, l’homme est un être métaphysique. C’est l’essence même de son « hominité ». Attribut intemporel, celle-ci ne saurait être refusée à quiconque et pour quelque raison que ce soit. Mais l’homme est aussi ancré dans ce temps qui voue l’existence à l’instantané, à l’instabilité. L’homme est « en résidence forcée dans le devenir, l’homme est le forçat des travaux forcés de la temporalité ». 5 Il est facile de voir à quel point l’œuvre morale de Jankélévitch mène à développer une éthique hyperbolique, dont la principale conséquence politique est le refus du pardon et l’engagement du philosophe dans la Cité afin de rappeler que l’oubli est impossible et immoral.

Farouchement opposé aux accords dits de Bonn (1952) actant le réarmement partiel de l’Allemagne, il écrivit deux ans plus tard un texte de protestation que signèrent, entre autres résistants fameux, Lucie Aubrac, Jean Cassou, ou Jean Wahl. Sept années auront suffi, écrivait-il, « pour que la nation responsable du plus monstrueux massacre que l’histoire ait connu soit promue au rang de championne de la civilisation européenne » 6. Tout cela se déroulant sous l’œil approbateur et cynique des « anciens inciviques ». Cette nouvelle coopération politique et diplomatique ne lui a jamais parue souhaitable, comme il le soulignera à de très nombreuses reprises. Pour lui, aucune réconciliation n’était possible.

La question du pardon est non seulement abordée dans les premiers chapitres sur la Résistance, l’antisémitisme et le totalitarisme, mais elle est abordée de nouveau dans le dernier chapitre. Notons qu’il aurait peut-être été plus judicieux d’éviter d’ajouter un cinquième et ultime chapitre, très court, après avoir abordé la question d’Israël (que nous ne traiterons pas ici, les textes du quatrième chapitre s’avérant par trop circonstanciés et liés à un contexte géopolitique pour être qualifiés de textes philosophiques). En effet, cela donne le sentiment que l’on revient à une question déjà traitée au moment où l’on était passé à tout autre chose. Il y répète que le temps ne doit pas favoriser l’oubli, et que le pardon éventuellement accordé est soumis au fait qu’il faut qu’il s’agisse d’un acte, d’un événement à proprement parlé, portant sur un conflit ayant opposé deux hommes, et non deux collectivités. Dans le second cas le pardon est impossible puisqu’il ne saurait être absolu, « total, extrajuridique et irrationnel » 7

II – L’engagement réel ou la morale en action

A de très nombreuses reprises, Jankélévitch rend hommage aux résistants, comme lorsqu’il rappelle les mots bouleversants du petit Lucien Legros juste avant son exécution. A quoi bon, poursuit-il, « lire Sénèque, Tite-Live et Plutarque », quand il nous a été donné de contempler ce « quelque chose de sublime » dans la profondeur de ces mots ?

Dans la réponse qu’il fait à une lettre aux parents d’un enfant fusillé qui venaient de lui écrire et auxquels il ne manquait jamais de répondre, Jankélévitch choisit minutieusement ses mots, sans pathos, afin de célébrer le sacrifice et « la lucidité de cet enfant », qu’il promit être pour lui et tant d’autres « un objet inépuisable de méditation ». 8

Cette nécessité d’agir en tant que penseur engagé dans la Cité correspond à sa conception vitaliste de la philosophie. Comme chez Bergson, celle-ci concerne « la vie toute entière », et demeure inutile si elle ne s’accompagne pas d’actes. Elle appelle un « don total de l’existence », apanage des héros antifascistes, dont les actions courageuses si sont éloquentes qu’elles nous imposent un respectueux silence. Que dire de l’attitude de Jean Cavaillès, impassible devant la mort, et que Jankélévitch compare aux grands sages de l’Antiquité ? Il fut la figure de proue de ces héros connus ou anonymes, qui ne parlèrent pas sous la torture, ou affrontèrent leurs derniers instants avec une dignité aussi « terrifiante » (Canguilhem) qu’admirable. L’aporie – qui demeurera une blessure pour le penseur -, se voit formulée en ces termes : « Le fait que la force aveugle a pu triompher de l’intelligence humaine lumineuse est un mystère que toutes les théodicées du monde n’arriveront pas à résoudre. » 9

Heureusement, par on ne sait quel miracle, certains hommes parviennent à se hisser si haut au sommet de la dignité qu’ils en deviennent des héros, étrangement sereins à l’approche pourtant imminente et inéluctable du grand sommeil. Ainsi agirent tous ces jeunes résistants auxquels, encore une fois, Jankélévitch ne cesse de rendre hommage dans ces articles, ces manuscrits, ces discours ou ces conférences. « Qu’est-ce qu’un héros ? », s’interroge-t-il. Le refus fut la dignité des résistants, car pour Jankélévitch , le héros incarne la morale. Dire non, « c’est la morale ». [Ibid., p.95[/efn_note] Un refus « inconditionnel, absolu, infini », comme l’impératif catégorique kantien. Est-ce à dire que Jankélévitch est aussi kantien qu’il est bergsonien ? Il s’en faut de beaucoup. En effet, il indiquera, lors d’une allocution prononcée en 1971 à l’UNESCO, qu’il ne saurait se revendiquer complètement de l’universalisme kantien sans se contredire, celui-ci ayant montré, dans Le conflit des facultés en trois sections, que son inclination universaliste comportait une exception : celle de la place des Juifs dans l’histoire de l’Humanité. Ceux-ci n’étaient pas, selon le penseur de Königsberg, « porteurs de la loi ». 10 Ainsi, « même chez les êtres les plus convaincus de l’égale dignité, confraternité, concitoyenneté de tous les hommes, il arrive qu’une nuance imperceptible de dédain, une impalpable différence de traitement se fasse jour ; différence d’autant plus choquante qu’elle est impondérable. » 11 Ces allusions, insidieuses, presque imperceptible dans les œuvres de philosophes considérées comme des références de la pensée occidentale étaient pour Jankélévitch absolument intolérables, et suffisaient à disqualifier une œuvre entière. Une preuve supplémentaire de ce que la douleur intense, la plaie béante laissée par la tentative mécanique et industrielle d’extermination de tout un peuple lui interdira pour toujours de pratiquer la nuance. Il refusera le pardon. Il refusera de considérer Martin Heidegger comme un auteur digne d’étude. Il lui refusera même la qualité de philosophe. 12 Le débat est si complexe et si vaste qu’il est impossible de l’aborder dans cette recension. Plusieurs brillants articles d’Actu-Philosophia furent consacrés à la question (nous devrions plutôt dire « dispute ») de l’antisémitisme de Heidegger. On en trouvera [ici les liens.

Notons toutefois deux choses. La première, c’est que l’intransigeance de Vladimir Jankélévitch nous paraît une réaction fort humaine et somme toute logique. Il ne nous paraît pas inacceptable qu’un philosophe ayant vécu ce drame dans sa chair ne trouve pas les forces de pardonner l’engagement – fût-il momentané – d’un penseur aux côtés du pouvoir nazi. Nous pensons toutefois qu’il est possible de nuancer cette intransigeance, sauf à considérer que tous ceux qui furent influencés par sa philosophie (Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Eugen Fink, Jan Patocka, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Peter Sloterdjik, etc…) se soient si lourdement trompés qu’ils seraient passés à côté d’une pensée hantée de toutes parts par le nazisme de son auteur.

La deuxième chose concerne l’exigence philosophique. S’il nous paraît nécessaire et salutaire que la pensée philosophique exerce son devoir de vigilance à l’égard des totalitarismes, nous ne comprenons toujours pas la raison pour laquelle celle-ci ne s’exerce pas avec une pareille rigueur à l’endroit des philosophes et écrivains qui encensèrent et supportèrent le stalinisme et/ou le maoïsme dans les années d’après-guerre et bien après. L’exigence de vérité comporterait-elle deux poids et deux mesures ? D’ailleurs, Vladimir Jankélévitch lui-même opposa les jeunes philosophes engagés, qui pour certains furent fusillés au Mont-Valérien, et les autres, dont la figure de proue fut Jean-Paul Sartre, qui fit l’objet d’une allusion évidente dans cet éloge des héros de la Résistance :

« L’engagement est devenu aujourd’hui un sujet de dissertation philosophique et un thème littéraire ; les écrivains à la mode conjuguent volontiers le verbe s’engager. Pour les héros de la Résistance, c’est la vie quotidienne au milieu des périls mortels qui était toute entière un acte et une lutte. Eux qui ne faisaient pas de discours sur l’engagement, qui n’ont pas participé à la république des lettres de l’Occupation, qui n’ont pas fait jouer des pièces de théâtre dans le Paris occupé, ils nous donnent le seul exemple absolument persuasif, exaltant, impérissable qu’un homme puisse donner à un autre : l’exemple d’une vie donnée à la patrie non en paroles mais en faits. » 13

Il y avait l’engagement qui se déclamait dans une boîte de Jazz parisienne, boulevard Saint-Germain, après quelques whiskys et cigares d’importation cubaine, et celui qui se vivait, « immédiat, militant, drastique » 14, qui regardait la mort en face, avec la dignité et le sens de l’honneur d’un Francois Cuzin, d’un Jean Cavaillès, -et de tant d’autres -, dont la grandeur d’âme ne saurait être comparée aux prétentions intellectuelles de quelques snobinards demi-mondains se piquant de politique entre deux cocktails bien frais.

III – Aux sources de l’antisémitisme

Dans son introduction au deuxième chapitre, Jean-Marie Brohm note que « L’intérêt du texte de Vladimir Jankélévitch n’est pas seulement de dénoncer les fantasmes et les mensonges de l’antisémitisme national-socialiste, mais de donner des éléments de compréhension de son ancrage psychologique de masse. Il s’inscrivit ainsi dans une tradition d’interprétation où l’on retrouvait également le freudo-marxisme et la Théorie critique de l’École de Francfort. » On connaît les travaux d’Adorno et Horckheimer sur les « mécanismes psychopathologiques de masse qui aboutirent à la barbarie ». 15 La spécificité du meurtre massif et à caractère industriel revêtait une orientation sexuelle perverse, liée aux racines pulsionnelles inconscientes d’une forme de sadisme se manifestant dans les multiples humiliations réservées au Juifs, que Brohm nomme à juste titre « névrose identitaire », à la suite des travaux de Marie Bonaparte ou de Rudolph Loewenstein. 16 Vladimir Jankélévitch ne cessera jamais de fustiger le « sadisme raffiné des Allemands » 17, et ne leur accordera jamais son pardon. C’est là la grande limite, à notre sens, de la pensée politique de Jankélévitch : rendre tous les Allemands comptables du Nazisme. Cette accusation générale est aussi incommensurable que ce « grand mouvement de repentir » 18 que le philosophe attendait de la part de tout le peuple allemand, et qu’il n’obtint jamais, à l’exception (certes tardive), de la missive que lui fit parvenir Wiard Raveling, en juin 1980. 19

Si les analyses marxisantes des premières lignes de l’article intitulé « psycho-analyse de l’antisémitisme » – qui fut à l’origine une brochure clandestine – s’avèrent contestables dans leurs préjugés de classe, les lignes consacrées à l’analyse psychanalytique des ressorts de la perversion nazie développent des points de vue plus pénétrants. En dépit des exagérations 20, ce texte observe avec justesse l’organisation de la société fasciste nazie, notamment sa jeunesse, abreuvée de « galimatias néospartiate ». 21

En ce qui concerne l’antisémitisme, Jankélévitch fut l’un de ceux qui contribuèrent à la distinction entre racisme et antisémitisme, par refus du conceptualisme. L’antisémitisme n’est pas un concept, et il est à distinguer du racisme car il survit alors même que les sociétés sont devenues démocratiques. Ce qui fait de la Shoah un événement spécifique tient à la position historiquement minoritaire des Juifs, à l’intention (l’envie) qui guide l’antisémite, par rapport au raciste, guidé par le mépris. Cette distinction, effectuée lors d’une conférence prononcée en 1967 devant la commission scientifique du Deuxième congrès international de prophylaxie criminelle (par où l’on voit la variété des endroits où s’exprima le penseur, fidèle à sa conception de l’engagement intellectuel), est tout à fait convaincante, d’autant qu’elle s’accompagne d’une analyse profonde de la condition juive, dont le malheur réside dans le fait de ressembler tout en dissemblant. « Un Juif est un Juif et n’est pas un Juif », écrit le philosophe. « Le mystère de la petite différence qu’on peut mettre entre parenthèses… Il y a un résidu différentiel, une toute petite complication qui change tout et éclaire tout. Le résidu insignifiant qui est le problème lui-même : problème de l’altérité. C’est le problème de l’autre porté à un degré aigu et passionnel. » 22 Cette méconnaissance, ce refus de l’altérité, c’est aussi, écrit-il plus loin, « une permission que l’homme se donne de haïr l’essence humaine de l’homme. » 23 Ainsi mise à jour, la persistance de l’antisémitisme dans les sociétés démocratiques trouve une explication solide, persistance qui se confirme encore de nos jours, notamment dans les faits divers. L’antisémitisme a des racines si profondes qu’il semble être la forme de rejet haineux la mieux partagée au monde.

IV – L’impossible oubli

Un article publié dans Le Monde, intitulé « L’Imprescriptible » montre la frustration du philosophe quant à l’impossibilité de répondre à l’horreur. Or, s’« il y a bien peu d’innocents parmi cette génération d’Allemands », Jankélévitch semble sous-entendre qu’il s’agit là non seulement d’un phénomène générationnel, mais qu’il a conscience du fait que ses décisions de ne plus se rendre an Allemagne, ne plus lire d’auteurs allemands, ne plus jouer de musique allemande (imagine-t-on un seul instant ce pianiste émérite cesser de jouer Bach, Beethoven, ou Schumann ?) sont des gestes « inutiles, symboliques, et même déraisonnables ». 24 Quelle est alors la solution ? Se souvenir. Entretenir la mémoire. Non seulement comme un trésor mais afin que les voix disparues résonnent encore.

En effet, le temps, qui « émousse toutes choses, le temps qui travaille à l’usure du chagrin comme il travaille à l’érosion des montagnes, le temps qui favorise le pardon et l’oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatriseur n’atténue en rien la colossale hécatombe : au contraire il ne cesse d’en aviver l’horreur. » 25 Le problème du pardon peut-il trouver solution lorsqu’il est, comme chez Jankélévitch, prisonnier d’un mouvement dialectique entre l’amour et le mal ? (« Le problème du pardon se pose lorsqu’il s’agit de la vie ou de la mort et c’est un grave problème métaphysique pour lequel il n’y a pas de solution 26. J’ai dit que c’est un problème ambigu parce que le mal est plus fort que l’amour et l’amour est plus fort que le mal. » 27 Peut-on se satisfaire de cette aporie ?

C’est peut-être cette impasse qui laisse au philosophe une immense responsabilité. C’est sans doute parce que le temps favorise l’oubli que celui-ci ne doit pas se taire au risque que se taisent aussi les voix de tous ceux qui sont morts dans la plus atroce des souffrances. Nous nous souvenons, jeune garçon, du vertige qui nous pris devant le mur immense des visages des martyrs d’Auschwitz. Innocemment, nous avions entrepris d’en retenir un maximum, afin, pensions-nous, que ces quelques visages survivent quelques temps encore dans la mémoire de quelqu’un.

Il y a dans l’intransigeance de Jankélévitch un petit quelque chose d’agaçant que vient pondérer un je-ne-sais-quoi de touchant, peut-être de naïf – comme le geste de cet enfant que nous fûmes, perdu devant ces visages dont chaque regard semblaient traduire la surprise face à la soudaine irruption du Mal absolu –, qui donne à ce combat métaphysique contre le temps une dimension proprement humaine.

- Vladimir Jankélévitch, L’Esprit de résistance, textes inédits, 1943-1983, Éditions Albin Michel, 2015, p.11

- Ibid, p. 16

- Ibid., p.25

- Ibid., p. 301-302

- Jankélévitch, Henri Bergson, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, p. 269

- Ibid., p.60

- Ibid., p. 279

- Ibid., p.75

- Ibid., p. 91-92

- Ibid., p. 149

- Ibid., p. 150

- « Un personnage qui est passé à côté de la plus grande tragédie de l’histoire sans avoir rien à dire, et qui n’a rien dit, est-ce un philosophe ? », Ibid., p.156

- Ibid., p. 64

- Ibid., p. 80

- Ibid, p.105

- Ibid., p.109

- Ibid., p.113

- Ibid., p. 305

- Ayant entendu Jankélévitch lors de l’émission radiophonique « Le Masque et la Plume », sur France Culture, prononcer cette terrible phrase : « Ils ont tué six millions de Juifs, mais ils dorment bien, ils mangent bien, et le mark se porte bien », Raveling décida de prendre sa propre plume afin d’écrire au philosophe. Cette lettre, inédite, fut publiée en juin 1995 dans le N°333 du Magazine littéraire, intitulé Vladimir Jankélévitch. Philosophie. Histoire. Musique, sous le titre « Lettres pour un pardon. » François-Régis Bastide, alors animateur de l’émission, en fut bouleversé, et transmit celle-ci à Jankélévitch, qui était son ami. Que contenait cette lettre ? Elle débute par l’anecdote narrant le petit Raveling visionnant le film « Nuit et brouillard » à l’insu de ses parents, et les conséquences qu’eurent sur lui les images de « ces cadavres entrelacés dans un destin commun, poussés dans le fossé par un bulldozer impassible, dans l’étreinte secouée par la mort. » C’était à l’époque, soulignait Raveling, où il était « dans un âge impressionnable, qui n’a pas encore beaucoup de défense intellectuelles, qui n’a pas encore les callosités du cœur indispensables pour l’âge adulte. » Évidemment innocent de ces crimes, le jeune père de famille avouait mal dormir, secoué par un passé douloureux et pourtant inconcevable. Ses parents non plus, insistait-il, n’ont pas tué de Juifs. Ils étaient contre les nazis. Mais ils n’ont pas résisté. Ils se sont contentés d’attendre des jours meilleurs. Mais qui peut les blâmer ? Les hommes sont-ils vraiment tous condamnés à être des héros ? A la fin de la lettre – si touchante par sa douce ironie et la profondeur de ses sous-entendus qu’elle mérite d’être reproduite -, Raveling demande au philosophe de venir le voir en Allemagne. Voici ce qu’il écrit : « Si jamais, monsieur Jankélévitch, vous passez par ici, sonnez à notre porte et entrez. Vous serez le bienvenu. Et soyez rassuré. Mes parents ne seront pas là. On ne vous parlera ni de Hegel ni de Nietzsche ni de Jaspers ni de Heidegger ni de tous les autres maîtres-penseurs teutoniques. Je vous interrogerai sur Descartes et sur Sartre. J’aime la musique de Schubert et de Schumann. Mais je mettrai un disque de Chopin, ou si vous le préférez, de Fauré ou de Debussy. Je suis sûr que vous ne serez pas fâché si ma fille aînée joue du Schumann sur le piano et si les petits chantent des chansons allemandes. Soit dit en passant : j’admire et je respecte Rubinstein ; j’aime Menuhin. On vous fera grâce de notre choucroute et de notre bière. On vous préparera une quiche lorraine ou une soupe russe. On vous donnera du vin français. Si vous ne pouvez pas dormir sous nos édredons, on va vous donner une couverture aussi française que possible. Si, un matin, vous êtes réveillé par une voix allemande, ce ne sera que mon fils qui jouera avec son train électrique. Peut-être, s’il fait beau, vous allez faire une petite promenade avec nos enfants. Et si la plus petite trébuche ou tombe, vous allez la relever. Et elle vous sourira avec ses jolis yeux bleus. Et peut-être que vous allez lui caresser ses jolis cheveux blonds. Je vous prie de croire, Monsieur Jankélévitch, en l’assurance de mes sentiments respectueux. W.R.» Ému, le philosophe lui répondra un mois plus tard, lui assurant qu’il avait « attendu cette lettre depuis trente-cinq ans », et l’invitant chez lui à Paris, pour jouer un peu au piano avec sa fille Sophie, une jeune « de son temps », n’ayant « pas connu l’accablement ».

- « Par certains côtés le fascisme satisfait la vieille inclination homosexuelle des Allemands, celle qui depuis le beau Siegfried jusqu’au poète Stephan George hante la rêverie gothique. », Ibid., p. 128-129

- Ibid., p. 129

- Ibid, p. 141

- Ibid., p. 142

- Ibid.p, 183

- Ibid., p. 186

- C’est nous qui soulignons

- Ibid., p. 200