Sous un titre apparemment limpide, La transparence et le reflet1 a de quoi surprendre. L’ouvrage procède, en effet, de manière indirecte et personnelle, tel un « jardin aux sentiers qui bifurquent ». Certes, le cheminement de la pensée demeure globalement chronologique, mais Serge Bramly ne s’interdit aucun voyage temporel. Mieux, laissant libre cours aux réminiscences autobiographiques, il joue avec maestria des effets critiques et suggestifs de la synchronie, de l’anachronisme, voire de l’uchronie – que serait devenue l’Occident sans le verre ? En écrivain chevronné2, Bramly nous propose une histoire de l’art européen aussi ample et captivante qu’un roman de formation.

Les trois citations apposées en exergue en donnent discrètement le nœud fondamental : à la poétique du verre, fragile mais triomphal gage de beauté, chanté par Corneille, se surimposent les reflets impérialistes de l’hommage qu’un certain Louis Appert rend, en 1885, aux progrès du verre et de « la civilisation ». Entre ces deux tirades, en guise de court-circuit, le recours à Lévi-Strauss place l’ouvrage sous le patronage distancié de l’anthropologie visuelle. Car, il faut le dire d’emblée, l’histoire à laquelle œuvre Bramly vise à produire un retour critique sur la civilisation occidentale et ses prétendus progrès. Les valeurs spéculatives, à tous points de vue, d’une esthétique « de la transparence et du reflet » autorisent ce retournement réflexif où l’historien, voyageur et herméneute qu’est l’auteur, devient, pour mieux la saisir, « la mauvaise conscience de son époque ».

I. En quête d’une « esthétique européenne »

Par différence avec la maîtrise du feu, l’art du tisserand, du potier ou du forgeron, le verrier et ses émules, les peintres du reflet mimétique (mimesis phantastikê critiquée par Platon)3, ne possèdent aucun mythe, venu du fond des âges pour exalter l’invention du verre. Cette absence, à peine corrigée par une anecdote légendaire de Pline l’Ancien, apparaît révélatrice. Elle fait contrepoint aux prestiges d’une technique, d’un matériau et d’une métaphore si caractéristiques et familiers dans notre culture, qu’ils en viennent à faire oublier leur omniprésence même. D’ailleurs, ce n’est pas à proprement parler à une histoire du verre que nous convie l’auteur. Cette histoire n’est présente qu’au titre de jalonnement, de biais et de catalyseur pour réécrire son histoire de l’art, une histoire de l’art engagée et « contrastée » plus que « comparée ». Ces jalons permettent de tracer à grands traits, mais non sans détails, le portrait d’une certaine esthétique européenne : portrait amoureux, portrait-charge et autoportrait tout à la fois, de la part d’un ancien amant de la peinture italienne, désormais plus fasciné, semble-t-il, par l’art chinois que par l’éclatant illusionnisme de la perspective. Rivalités tâtonnantes du verre avec l’argile et le métal, précieuse expansion de la mosaïque, trouvaille du verre soufflé4, paradigme mathématique de la perspective (rompant avec l’ « aspective » propre aux arts symboliques), défi et raffinement de la peinture à l’huile, ouvrant une miroitante fenêtre sur le monde, luxueux monopole vénitien, création de la manufacture des Gobelins, acmé du Crystal Palace et des expositions universelles, etc. Les développements techniques, économiques et culturels du verre rythment ainsi, de l’empire romain jusqu’au tournant de la première guerre mondiale, la formation d’un certain « goût européen ». « Une esthétique », comme le fait justement remarquer Bramly, « ce n’est pas seulement une théorie du Beau. C’est une base de données partagée qui oriente le goût, qui accorde une sensibilité comme on accorde un piano, qui détermine un appareil de désirs. »5 Aussi, est-ce dans un vertigineux voyage qu’il nous entraîne, en conteur intimiste autant qu’en historien érudit.

Mais c’est également et, plus profondément, par détours révélateurs qu’il procède, dans le sillage de Lévi-Strauss. Ainsi les cent premières pages de l’ouvrage sont consacrées aux civilisations qui n’ont pas connu, découvert ou développé, la technique du verre et l’esthétique illusionniste qui s’en trouve consolidée – nouage de l’art et de la science propre à l’art européen, de la Renaissance italienne jusqu’à l’académisme du XIX ͤ siècle. Ainsi, la réflexion sur l’art du reflet commence par une suite d’ombres portées : Japon, Amérique centrale, Égypte6, Islam7, Inde, Chine, etc. – bifurcations culturelles8 aimantées par la différence de l’art chinois – lignes de faille auxquelles succèdent les dissidences individuelles de certains artistes que l’on pourrait dire, en paraphrasant l’auteur, des artistes « décentrés », européens pour l’état civil mais « orientaux » dans l’âme, tels Chardin et Duchamp. Non sans candeur, Bramly évoque le Verre d’eau de Chardin (c. 1760)9, désaltérant réceptacle de lumière, faisant « contrepoint à la faïence brune d’un pot si patiné par le temps et l’usage qu’il ne déparerait pas l’ikébana d’un toko no ma du Japon »10. Pareillement, c’est l’existence entière de Duchamp, devenue œuvre d’art, qui lui « semble placée sous le signe du wu-wei, du non-agir »11 caractéristique de « l’art véritable » chinois.

Histoire de l’art « contrastée », et non « comparée », disions-nous. En effet, malgré ces correspondances ponctuelles, la notion de « contraste » cerne sans doute mieux l’ambition de Bramly que celle de « comparaison » : « à l’heure où la globalisation paraît acquise, […] l’étude des écarts, des clivages, la mise en lumière des identités propres et des divergences, voire des antagonismes, ne seraient-elles pas plus instructives, sinon plus enrichissantes, que le constat ravi des analogies de surface ? » Et, poursuit-il de manière incisive : « le rôle du verre, fondamental ici, inexistant ou accessoire là, ne pourrait-il servir alors à tracer une première ligne de démarcation ? »12

C’est à l’art grec qu’il revient tout d’abord de tracer cette frontière, en faisant primer le point de vue individuel et ses anamorphoses illusionnistes sur « l’aspective » symbolique. Dans la veine réaliste développée par Zeuxis et Parrhasios, la peinture illusionniste et la mosaïque se diffusent dans l’empire romain, jusqu’à faire briller de mille feux la Domus Aurea. Luxe suprême, certaines villas du I ͤ ͬ siècle (celles de Pompéi et Herculanum, dont les vestiges sont conservés au Musée archéologique de Naples) possèdent de petites vitres, rondes ou en forme de baies. Dès lors, l’esthétique de la lumière se développe parallèlement à la technique du verre. Un système de reflets s’établit entre les fresques encadrées, les mosaïques et les vitrages13. Paradoxalement, malgré cet accord entre lumière et rationalisation, le verre « n’inspira guère l’esprit grec », comme le reconnaît Bramly. « De sorte que, si le savoir-faire des verriers proche-orientaux s’épanouit et culmina dans l’Empire romain, héritage dont bénéficia l’Europe médiévale, c’est en vérité la conjonction de la pensée grecque et de la technologie importée et diffusée par Rome qui assura la fortune ultérieure du verre, […] jusqu’à imprimer sa marque indélébile à notre civilisation. »14 Le chemin suivi par l’auteur mène, par embranchements successifs, à la Renaissance italienne, puis au classicisme, âge d’or de la transparence et du reflet.

II. « L’Art est le Sage », le paradigme chinois

Pour autant, « l’art véritable » que les connaisseurs chinois opposaient (au XVIII ͤ siècle) aux œuvres européennes, ne constitue pas seulement une incursion dans une civilisation divergente. Il ne s’agit pas uniquement, comme dans le cas de l’art égyptien par exemple, d’un détour révélateur permettant de mieux comprendre la singularité de l’esthétique européenne, de déceler ses caractéristiques propres : le reflet contre le mat, la lumière contre la pénombre, la perspective contre l’aspective, la nuance contre l’aplat, l’imitation de la nature et l’expression des sentiments contre l’impression fugitive et la dissolution du moi, la saturation détaillée contre la dynamique du vide, la lente construction de l’œuvre contre la spontanéité du geste, etc. Contrairement à l’exploration chinoise des multiples « relations entre les existants, « les dix milles êtres » (wanwu) », « l’Europe emprunta un chemin opposé. La conquête de la réalité objective, telle que la conçurent les Grecs, supposait une distance entre l’observé et l’observateur, entre le savant et l’objet de son étude, entre l’artiste et ce qu’il souhaite représenter ; elle impliquait un recul, une rupture : une sortie de la nature »15.

Outre ce rôle heuristique, l’art chinois constitue un discret mais constant contrepoint à travers l’ensemble de l’ouvrage. Un modèle alternatif, accédant, par d’autres chemins que ceux du verre et du reflet, à « l’art pour l’art », sans fonction sacrée, décorative ou discursive16. « La catégorie supérieure (l’art véritable donc, dans lequel le spectateur se dissout) appartenait aux mandarins, aux lettrés, aux poètes calligraphes, à des esthètes peignant pour eux-mêmes, sans autre ambition que de célébrer entre eux une exemplaire assimilation aux « cours des choses ». […] En Chine, durant des siècles, la vraie peinture ne fut pas un métier. L’Art n’était pas un moyen de gagner sa vie. La chose paraissait trop sérieuse, trop noble, trop profonde pour être confiée à des talents mercenaires. »17 Comme le précise Bramly, « la peinture à l’encre de paysage (shanshui, littéralement « montagne-eau ») » accède « au rang d’une philosophie, avec ses principes de vertu et d’empathie »18. C’est en ce sens qu’un tel art, devenu manière de vivre et de penser au diapason de la nature, affranchit du diktat de la représentation propre à l’esthétique européenne et, selon l’auteur, fraie la voie aux avant-gardes, à l’abstraction lyrique et à la peinture gestuelle qui s’en inspirent. « La peinture est le Sage, déclarait déjà Zhu Jingxuan au IX ͤ siècle. Car elle va jusqu’au bout de ce que le Ciel et la Terre n’atteignent pas et fait apparaître ce que le soleil et la lune n’éclairent pas ». Cette formule constitue un leitmotiv de l’ouvrage, dessinant un contre-modèle esthétique et une possible voie de salut pour l’art européen, désormais agonisant… Pour irritantes que certaines pages puissent être, il faut l’avouer, celles consacrées au peintre Mi Fu sont saisissantes de beauté : une beauté sobre et rare, unie à la nature que cet artiste lettré donne à sentir. Mi Fu « ne peignait pas une montagne, ni la découpe d’une branche de pin ; il montrait la blancheur de la brume qui ensevelissait la vallée en la cernant sur le papier au moyen de quelque taches dont certaines figuraient de hauts pics et d’autres la cime des pins. De même le musicien, en pinçant les cordes de son guqin, encadre-t-il de notes cristallines ou caverneuses le murmure silencieux du lieu du concert. » Emporté par son enthousiasme, Bramly ne se contente pas de mettre en exergue les liens qui unissent ces peintures de paysages embrumées à la musique et au taoïsme. Il fait de cet art le prisme permettant de comprendre les dissidences internes à l’esthétique européenne : « D’instinct, Montaigne parlait aussi en Chinois lorsqu’il disait : Si j’estois du mestier, je naturaliserois l’art autant comme ils artialisent la nature. »19

III. Diffractions : les différentes valeurs du verre dans l’art occidental

Malgré la ligne directrice, liant progressivement l’esthétique de la transparence et du reflet aux progrès de la connaissance scientifique et à la maîtrise technique de la nature, l’auteur s’attache à distinguer, chemin faisant, plusieurs valeurs symboliques au verre, selon les matières, les formes et les contextes de production. En effet, comme il le montre brillamment, c’est par un ensemble de valeurs liées, mais distinctes et comme diffractées, que le verre, « relevant tout à la fois du religieux, des sciences et de l’esthétique » est devenu « partie intégrante de nos structures mentales, de notre récit identitaire »20.

En ce sens, par exemple, le vitrail médiéval recèle un pouvoir bien particulier, celui de révéler la lumière divine. Métamorphose orchestrée par l’opacité extérieure de l’église, reflet terrestre de la Jérusalem céleste. « Ce qui était en bas devait refléter ce qui était en haut ». « Pour accéder au divin la lumière physique devait être sublimée de façon quasi alchimique par son passage à travers un vitrail, lui-même porteur de la vérité des Écritures. »21 « Sujet d’émerveillement » pour les médiévaux, la transparence inaltérable du verre accroît son « aura féérique ». Sous la plume de Bernard de Clairvaux, « l’énigme de la transparence » éclaire ainsi le « miracle de la Conception »22 : nombre d’Annonciations italiennes et, surtout, flamandes, s’attardent ainsi sur le motif mystique d’un vase ou flacon, intact et refermé, qu’un rayon de lumière – figurant l’Esprit Saint – pénètre sans briser.

Par ailleurs, le verre devient, dès le Moyen Âge, outil d’une vérité objective, garant de la méthode scientifique, propre à l’examen médical (urinal), à la toilette quotidienne (petits miroirs), aux expérimentations laborantines des alchimistes, au sens large du terme « alchimie » (ampoules, globes, fioles), puis aux progrès de l’optique, à partir du XIII ͤ siècle (verres lenticulaires, loupes et besicles)23. Non sans raison, les philosophes des Lumières s’extasieront, bien plus tard, sur la découverte du verre, devenu symbole d’un savoir universel et rationnel. Dans une épopée médiévale, relatant les voyages légendaires d’Alexandre le Grand (Li romans d’Alixandre d’Alexandre de Bernay, « sorte de best-seller du XII ͤ siècle »), le conquérant explore les profondeurs sous-marines à travers un tonneau de verre, doté « d’étranges propriétés : lumineux, il éclairait les abysses, de sorte que ce ne fut pas le roi de Macédoine qui fut saisi d’effroi, mais les poissons qui s’enfuirent à la vue de l’intrépide explorateur nimbé de lumière ». « Extraordinaire outil de découverte », le verre devint aux yeux des médiévaux « une sorte de flambeau de la connaissance et un prodigieux talisman mettant en déroute les bizarreries les plus redoutables »24.

La Renaissance italienne en fait à la fois le moyen et l’emblème de sa nouveauté, en pratiquant « l’imitazione (l’imitation) avant l’idea, le concetto (l’idée, le concept) »25. Le miroir, les lentilles, les outils du géomètre, la chambre noire « et autres perspectographes » constituent les principaux alliés de l’artiste-savant, mu par la quête du Nombre d’or – « savant » et non « Sage », pour reprendre le contrepoint chinois cher à Bramly. « Cheminant sur cette voie, l’art se piqua d’exactitude »26. Œuvrant à la fidélité mimétique, « la Renaissance établit la souveraineté du miroir. »27 Ce développement, qu’accompagne la multiplication des miroirs, consacre la réflexion de l’art sur lui-même, faisant « de l’autoportrait (de l’introspection réflective) un genre à part entière, moderne et typiquement européen »28. Adjuvant et rival du peintre, le miroir joue également le rôle du juge impartial, pour Alberti et Léonard. En outre, qu’ils soient de verre étamé, de métal poli ou convexe, « les miroirs jouèrent […] un rôle essentiel dans l’une des principales avancées de la Renaissance italienne : la découverte, à Florence, des lois de la perspective. » De l’expérience, à demi légendaire, de Brunelleschi devant le baptistère Saint-Jean, jusqu’au Traité des proportions (inachevé) de Dürer, en passant par les dessins stupéfiants de Paolo Uccello, « qui semblent avoir été tracés par un ordinateur grâce à un logiciel 3D »29, la perspective gagne tous les domaines de l’art et du savoir – « forme symbolique » de la modernité. « Rivaliser avec la Nature n’était plus un vain mot. « Le caractère divin de la peinture, nota encore Léonard, fait que l’esprit du peintre se transforme en une image de l’esprit de Dieu. » Voilà en quelle sorte de miroir l’artiste aspirait alors à se transformer »30. Un miroir omniscient, instrument sensible d’exactitude et de réflexivité.

Les pages consacrées aux frères Van Eyck et au retable de L’Agneau mystique éclairent, avec un mélange d’émerveillement et d’analyse, la diffusion européenne de la peinture à l’huile, rendue « lisse comme une vitre » grâce aux fondus et aux glacis. « Pas un trait, comme si rien n’avait été peint de main humaine »31. L’auteur relie ce « miracle pictural » non seulement à l’invention de la perspective, mais aussi à l’ascension sociale des verriers dans les guildes, à la production accrue de miroirs, à l’invention du tableau32 (dans la première moitié du XV ͤ siècle), ainsi qu’à la rivalité des arts ou Paragone33. Reprenant l’étude des célèbres Époux Arnolfini, peints par Jan Van Eyck en 1434, il donne la parole au fameux miroir bombé, orné de médaillons christiques et relevé d’une écriture, gravée dans le mur : « Je fus ici, dit alors Van Eyck, et je fus ce miroir »34.

Avec le développement des fameuses glaces de Venise, à la surface plane et aux bords biseautés, les anciens miroirs bombés des Flandres – appelés « miroirs de sorcière » – devinrent « trop irrationnels pour le monde qui se construisait. » Reflet partiel mais exact, le miroir vénitien n’incarne plus « la pureté immaculée de la Vierge, ni l’œil omniprésent de Dieu. La glace ne porte pas de message théologique, on ne s’y voit pas in ænigmate. Seules comptent ses facultés optiques et mimétiques »35, propres à un art qui progressivement s’individualise et se laïcise. Mieux, « la peinture européenne est mirage, et s’en vante »36. « La représentation mentale comme prototype et tuteur d’un réel scruté sans relâche, de l’extérieur, afin de se l’approprier et le domestiquer, voilà sans doute ce par quoi l’Europe se distingua très tôt du reste du monde »37. Sans grande originalité sur ce point, la recherche des propriétés de l’esthétique européenne flirte ici avec la mise en procès d’un Occident scientiste et techniciste, meurtrissant la Nature pour mieux la maîtriser38.

Brisant quelque peu le cours de cette inexorable expansion, l’étude des Vanités prépare aux divergences esthétiques, internes à l’art européen. « À l’époque médiévale, à la Renaissance encore, le verre parlait essentiellement de pureté, d’innocence, d’incorruptibilité, de perfection. Réforme et Contre-Réforme lui firent changer de sens. Désormais, c’état sa fragilité, indice funeste qui était mise en avant »39 Dans d’autres œuvres, le miroir reflète par ailleurs vice et mensonge, pour mieux les condamner. Enfin, les natures mortes hollandaises du XVIII ͤ siècle en viennent à exalter la virtuosité du peintre, en usant à l’envi du verre et de ses transparences comme prétexte symbolique. Dans une formule qui emprunte à l’intransigeance pascalienne, Bramly en pèse la valeur spirituelle et la trouve trop légère : « ces merveilleuses vanités-là sont plutôt vaniteuses. »40

L’histoire du reflet, fondue avec celle du miroir, culmine à l’âge classique, à travers le développement des microscopes et lunettes astronomiques, mais aussi grâce à l’instauration de la manufacture des Gobelins en 1665 (détrônant bientôt Venise), au temps du Roi Soleil, à travers la réalisation de la très célèbre « galerie des Glaces du château de Versailles, inaugurée en 1684 », dont les miroirs placés en vis-à-vis des fenêtres, répondent aux pièces d’eau des jardins, reflétant les parterres et bosquets de Le Nôtre. Symétrie indéfiniment répétée, portant le soleil jusqu’au moindre recoin, « dans un esprit de transparence » qui « devint le style même de l’Europe. »41 Cet ordre centralisé propage son rayonnement jusqu’à l’architecture du Crystal Palace (1851) et celle des palais impérialistes enfermant sous leurs grandes verreries le microcosme des expositions universelles.

IV. « De l’autre côté du miroir. » Dissidences, de Titien à Duchamp

Par contrastes et digressions, Bramly envisage de manière continue les dissidences venues miner de l’intérieur ce modèle en expansion, mais c’est à partir de Titien, dernière manière, que l’auteur s’engouffre résolument dans cette voie, déjà travaillée par le contre-modèle chinois et certaines considérations sur l’œuvre du Caravage. Entaillant la voie royale de l’exploration spéculaire, certains peintres s’attachèrent à rivaliser, dans un souci d’autonomie, avec le miroir, puis avec la photographie, jusqu’à l’estocade finale, donnée par Duchamp, au modèle classique de la peinture « rétinienne ». « Certains artistes, à commencer donc par Titien, par Tintoret (ce n’est pas un hasard si le mouvement partit de Venise), réagirent ainsi contre le dogme du verre cristallino et son fini impeccable, docile et bienséant. Ils firent éclater la glace, ils perturbèrent les surfaces et rendirent visible l’empreinte de la brosse sèche, le geste adroit de la main, sa fébrilité, l’impulsion créatrice. Comme pour dire : voilà ce qu’aucun miroir ne pourra jamais faire. »42 Suivent, en une sorte de fil généalogique (galerie de famille propre au goût de l’auteur), les portraits d’artistes « échappés », « décentrés » : El Greco, Franz Hals, Rembrandt, Turner, Vélasquez, Chardin, Corot, Goya, etc.

« Ce que j’aime par-dessus tout chez ce « subversif qui s’ignore », comme Pierre Rosenberg appela Chardin, c’est sa boîte de peinture, sa pipe en terre, sa modeste fontaine de cuivre, ses raisins, ses fraises et ses oignons, ses carafes, ses pots de confiture. » Chardin, peintre de l’impression selon Bramly, n’incite « qu’à ressentir », et ce constat renoue avec l’affirmation d’un rapport très personnel, thérapeutique même, à l’art : « lorsqu’on souffre comme moi d’un soupçon d’irréalité, les doutes, s’apaisent dans ces peintures élusives qui me surprennent chaque fois comme l’évidence d’un vœu réalisé. »43

Cette rivalité menée dans et par la peinture, contre le miroir, se répète, dans des termes à peine modulés, contre la photographie naissante, au XIX ͤ siècle : « la photographie était surtout le sommet, le couronnement, l’aboutissement inéluctable de l’esthétique du verre »44. Nouveau fil généalogique : des impressionnistes – avec le miroir sans reflets de Vuillard (La Cheminée, 1905) – à Duchamp, en passant par le japonisme, Van Gogh, Gauguin, Degas, le cubisme (exploitant l’art africain, dit « primitif ») et les artistes de Montparnasse, « l’art naïf » et « l’art des fous », etc. « Était désormais considéré comme œuvre d’art ce qui avait la capacité d’engendrer de l’art ». « L’esthétique du XX ͤ siècle s’explique en partie par le collectionnisme, par le bourrage à l’infini de la Wunderkammer qui nourrit la sensibilité de l’homme moderne. »45 Plus l’on quitte le temps long de l’histoire, à partir des avant-gardes et jusqu’à l’art contemporain, plus l’essai se rapproche de la chronique, et plus le style de Bramly se fait orageux, au point où l’on peut se demander si la recherche d’une esthétique et d’un goût « européens » ne tourne pas court face à l’expression du goût et des dégoûts personnels de l’auteur. Sur cette pente, il est d’ailleurs étonnant que les derniers chapitres de l’ouvrage ne s’intéressent pas davantage à l’actuelle transparence de l’écran, régnant en maître et au centre46, dans le mode de vie occidental : télévision, ordinateur, écran publicitaire, smartphone, tablettes, etc. Si l’auteur ne « glisse » pas sur cette piste trop convenue, « verglacée » par l’usage et le cliché, c’est que les avant-gardes sonnent pour lui, dès la Belle Époque, le glas de l’esthétique du verre. « Relégué au musée, l’idéal de beauté qu’avait érigé l’Europe ne figurait plus, à ses propres yeux, qu’un référent parmi d’autres, le plus présent sans doute, mais aussi le plus suspect, le moins prometteur ».47

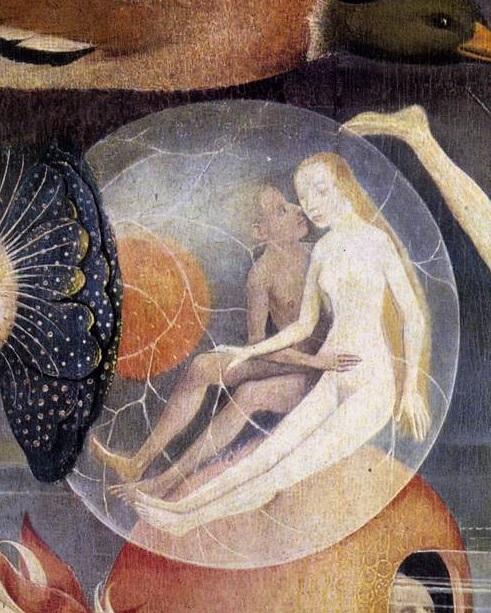

Les trois derniers chapitres peignent magistralement la figure de Duchamp. L’auteur y décrypte certaines des œuvres les moins « transparentes » de cet insaisissable dandy et soulignent les malentendus qui parsèment l’héritage duchampien jusqu’à nos jours. En l’insérant dans la « perspective » de l’art européen (et de sa critique en règle), Bramly éclaire subtilement la valeur créatrice du jeu (de mots, d’échecs, de hasard ou de réflexion) chez Duchamp, les diverses exemplification du ready-made 48 et, surtout, le Grand Verre, qu’il réfère à la symbolique mariale du verre, fécond et virginal. « Me ramenant au débat du Paragone qui agita la Renaissance, La mariée mise à nu par ses célibataires, même m’apparut alors comme une parodie d’Annonciation où la mariée figurait la Vierge Marie, tandis que le gaz – le pneuma qui gonfle les uniformes célibataires et met en branle tout le processus de défloration – tenait le rôle de l’Esprit-Saint, du logos, du rayon céleste des primitifs italiens ou flamands, qui, en pénétrant « la plus pure d’entre les femmes », donnait naissance à l’embryon divin. »49 Interprétation non seulement motivée par la composition et les motifs du Grand Verre, mais aussi par les recherches préparatoires de Duchamp sur les origines de la peinture occidentale et la perspective : « c’était donc comme si la mariée mise à nue et déflorée à coups de canon par les uniformes célibataires symbolisait l’Art occidental lui-même, avec ses limites et ses contradictions. […] Le gothique, les mosaïstes byzantins, Giotto, Van Eyck ou Alberti, la peinture européenne était née du verre mais n’avait pas de bulletin de naissance bien précis : le Grand Verre la dotait d’un certificat de décès en règle, acte qu’entérina ensuite la Seconde Guerre mondiale ».50

En inversant la formule de Poussin (à l’encontre de Caravage), l’on peut dire que Bramly fait l’éloge de Duchamp, dans la mesure où il voit en lui, celui qui était né pour détruire l’esthétique du verre, pourfendre le bon goût européen, briser le modèle de la transparence et du reflet. De manière significative, ce portrait multiplie par ailleurs les touches sinisantes51.

VI. En guise de conclusion : Bramly contre les marchands du Temple de l’Art ?

Il serait vain de chercher à synthétiser cet essai, vaste et profus, placé sous le sceau d’une sensibilité singulière et, par là même, apte à exprimer, d’un mouvement fluide, l’intuition d’une différence, l’emportement d’une opinion, la saveur d’un souvenir52. Bramly assume clairement son parti pris, mêlant de page en page histoire de l’art, récit personnel et critique normative. Ainsi, reconnaît-il au Baptistère de Florence, paré de marbres clairs et de mosaïques chatoyantes, un rôle fondamental pour la Renaissance italienne, et, ajoute-t-il : « Je sais ce que cette opinion peut avoir de partial et d’excessif, mais en matière d’art, les émotions ressenties (le magique, le mystère) l’emportent sans appel : le baptistère Saint-Jean me semble être à Florence et à l’Italie ce que l’Omphalos était à Delphes et à la Grèce, une sorte de nombril du monde. Ne qualifiait-on pas justement la ville d’ artium mater, de « mère des arts » ? »53

Les titres mêmes de l’ouvrage jouent sur le champ sémantique de la lumière et du reflet comme pour mieux enrayer les catégories historiques et stylistiques habituelles : de « l’éveil » à « l’échappement », les « incidences » font rayonner les premiers « éclats », après la pénombre des « aspects ». Suivent la « réflexion » matutinale et spéculaire propre à la Renaissance, en Italie et dans les Flandres, puis le plein midi de la « diffraction » classique, prolongée d’une vibrante après-midi dans la galerie des Glaces. « Dissidence », « Éclatement » préparent le chemin à la brisure du Grand Verre duchampien, cassure ouvrant aux temps obscurs de la guerre, puis au ténébreux éclat de l’esthétique nazie, délirant le vieux rêve de l’impérialisme romain. À cet égard, et malgré les remarquables ekphraseis auxquelles s’adonne Bramly, on ne peut que regretter l’absence d’illustrations en couleurs et en plus grand format.

Enfin, de manière symptomatique, les développements sévères et pessimistes, que l’écrivain accorde (dans son ultime chapitre) à l’art contemporain ne portent aucun titre, sinon celui d’une « fin » annoncée : « Duchamp / fin ». Ces dernières pages, placées sous les auspices de saint Augustin et d’une Rome décadente, en proie aux invasions barbares, travaillent sans le recul nécessaire aux réminiscences et réflexions précédentes. Avançant à l’aveuglette, l’écriture mêle espoirs et craintes, jugements et soupçons. « L’Occident n’opéra jamais la séparation établie en Chine au X ͤ ou XI ͤ siècle entre 1) l’art religieux, anonyme, populaire, 2) l’art professionnel, dit de cour, 3) l’art lettré, qui est une espèce d’art pour l’art tout à la fois mystique et athée, au sens étymologique : sans dieu impliqué. […] Nous autres Occidentaux n’avons pas bien précisé les catégories, et le niveau des ambitions a décru. Le divertissement et l’ostentatoire prime. Or tout repose sur la qualité du désir, garante de la profondeur du sentiment éprouvé. – Ma question est plutôt : quelles vertus possédaient les artistes pour qui l’Art majuscule était un culte, que je ne retrouve plus chez Jeff Koons, ou Damian Hirst, ou Richard Prince, et chez tant d’autres qui monopolisent le devant de la scène actuelle et ne manquent pas d’émules ? N’est-il pas désespérant que les écoles d’art dispensent des cours de marketing ? Ou bien est-ce moi qui ne suis plus dans la course ? »54

« J’ignore de quoi sera fait l’art de demain. Je sais que nous traversons une mauvaise phase, que la barbarie se répand à l’intérieur comme hors de nos frontières. […] Mais il me semble que c’est […] par le rôle de médiateur qu’on lui rendra, de passerelle entre le visible et l’invisible, de lien entre le fini et l’infini, entre soi et l’autre, entre l’humain et le non-humain, entre les citadins et les forces de la nature brute, que l’Art se régénérera en fin de compte, et qu’il se réconciliera avec le Peuple, ainsi que le souhaitait Apollinaire »55. Un art du wu-wei donc, puisant aux sources de l’inspiration traditionnelle chinoise. Bramly cite d’ailleurs, toujours sans les nommer, certains artistes rencontrés lors de ces voyages en Chine, artistes non « acculturés » « dont la notoriété reste circoncise, presque occulte » mais qui n’en produisent pas moins « un art vivace, inqualifiable, ténu et d’une subtilité dont notre époque offre peu d’exemple, en utilisant toujours l’encre et le papier, le pinceau tenu à la verticale »56. L’on aimerait en savoir davantage. Forçant les contrastes et puisant au lexique de la Guerre froide, Bramly ajoute : « Nombre d’artistes non alignés s’épanouissent pareillement sur des marchés parallèles en Inde, au Mexique, en Afrique ou ailleurs » À l’en croire, la promesse d’un renouveau véritablement créateur rime avec décentrement : c’est « d’ailleurs » que viendra le salut de l’art, « d’ailleurs » que viendront ou reviendront « les Magiciens de la Terre »57.

Dans ses fulgurances et ses obsessions, l’ouvrage emprunte, dans son dernier chapitre surtout, aux vibrants clairs-obscurs du Caravage. À l’âge classique, plus que jamais, « on pensait centre : partout en Europe le pouvoir se renforçait, se centralisait. On pensait rayonnement : nos navires labouraient désormais les sept mers du globe, pour notre plus grand profit. On pensait système autant qu’expansion : telle la lumière solaire, les ordres tombaient de très haut, portaient loin, et se déversaient en pyramide, vertigineux et implacables »58. Plus que jamais, pour paraphraser Bramly, le besoin d’un certain décentrement se faisait sentir, car du décentrement seul pouvait venir la force du renouveau. « Avec le Caravage, la lumière tranche, mais elle ne combat plus le Diable : elle parle d’oppression, elle s’oppose aux ténèbres aliénantes du matérialisme et du profit, elle éclaire un monde de violence, d’injustice, de cruauté. »59 C’est à cette lumière caravagesque, lumière dramatique autant qu’engagée, violente mais sans doute nécessaire, qu’il faut lire les imprécations virulentes et le fervent point d’orgue, par lesquelles l’auteur conclut La transparence et le reflet. Note d’espoir, sombre et patiente, longuement tenue, rythmée par les méandres de l’écriture.

- Serge Bramly, La transparence et le reflet, Paris, Jean-Claude Lattès, 2015

- Rappelons brièvement quelques-uns de ses ouvrages : Le premier principe, le second principe, roman, 2008 (Prix Interallié 2008), Le voyage de Shanghai, essai, Grasset, 2005, Léonard de Vinci, essai, 1988 (Prix Vasari de la biographie 1989), etc. Ainsi que sa collaboration d’essayiste et de romancier avec la photographe Bettina Rheims et ses contributions au Magazine Littéraire.

- Sur la distinction entre mimesis phantastikê et mimesis eikastikê dans le Sophiste, cf. Serge Bramly, La transparence et le reflet, Paris, Éd. Lattès, 2015, p. 116. Ainsi que l’étude du Parthénon, p. 111 sqq.

- « Ce fut peut-être sur les côtes de la Méditerranée, dans des ateliers phéniciens, ou bien plus à l’est, dans l’actuelle Syrie, qu’un artisan ingénieux eut l’idée de remplacer le moulage ou le pressage de la pâte brûlante par son gonflage au moyen d’une longue tige creuse, en métal, qu’on appelle une fêle ou, plus communément, une canne. », cf. Bramly, op. cit., p. 49.

- Bramly, op. cit., p. 330. Sur l’apparente spontanéité du « goût esthétique », sa lente formation et ses constantes mutations (« shifting baselines »), cf. Bramly, op. cit., p. 221.

- Les pages sur la vérité propre à l’aspective égyptienne, représentant l’objet dans son intégrité, en deux dimensions (pp. 50-58), sont à mettre en correspondance avec la notion platonicienne de mimésis eikastikê p. 166 sqq.

- Malgré les progrès de la physique et certainement en raison de son iconoclasme principiel, la civilisation islamique développe globalement un artisanat du verre sans l’esthétique illusionniste qui l’accompagne dans l’art européen.

- Cf. également le chapitre sur le fétiche et l’icône, rompant le fil historique de la Renaissance européenne, pour mieux en déceler la spécificité naturaliste, cf. Bramly, op. cit., p. 259 sqq.

- Titre complet : Verre d’eau et cafetière (œuvre conservée au Carnegie Institute, Museum of Arts de Pittsburgh).

- Bramly, op. cit., p. 409.

- Bramly, op. cit., p. 456.

- Bramly, op. cit., p. 66. Mieux, quelques chapitres plus loin (p. 326), Bramly force le trait avec humour, au sujet des œuvres « européennes » : « Quel test ADN doit-on leur faire subir pour repérer les chromosomes culturels qui, à l’échelle du monde, font la spécificité européenne ? »

- L’art du Fayoum s’insère déjà dans cette logique du simulacre, « à mi-chemin entre l’art d’agrément romain et l’art funéraire local », cf. Bramly, op. cit., p. 147.

- Bramly, op. cit., p. 149.

- Bramly, op. cit., p. 127.

- Bramly, op. cit., p. 102 : « En dehors de l’Europe, il n’y a au fond que dans cette partie de l’Extrême-Orient que l’on trouve un Art qui se proclame tel, un art autonome, ni narratif, ni de propagande, conscient de son rôle, théorisé et exigeant. »

- Bramly, op. cit., p. 95.

- Ibid.

- Bramly, op. cit., p. 97-99.

- Bramly, op. cit., p. 224.

- Bramly, op. cit., p. 191.

- Bramly, op. cit., p. 194.

- Les lunettes devinrent ainsi l’accessoire emblématique de l’érudition, au point que les artistes en affublèrent, de manière anachronique, saint Jérôme, l’érudit traducteur de la Vulgate, devenu « saint patron des lunetiers », cf. Bramly, op. cit., p. 200.

- Bramly, op. cit., p. 203-204.

- Bramly, op. cit., p. 233.

- Bramly, op. cit., p. 237.

- Bramly, op. cit., p. 240. Bramly cite Léonard de Vinci – « L’esprit du peintre doit être pareil au miroir qui se transforme en la couleur des choses et s’emplit d’autant de ressemblances qu’il y a de choses devant lui » – et reprend le fameux passage du De Pictura d’Alberti, où la fable de Narcisse devient mythe fondateur de la peinture.

- Bramly, op. cit., p. 242.

- Bramly, op. cit., p. 248.

- Bramly, op. cit., p. 258.

- Bramly, op. cit., p. 279-80.

- Retable en réduction, puis cadre indépendant (peut-être inspiré du miroir), accroché au mur, le tableau rivalise avec la fenêtre et son verre, comme le montrent les exemples du Portrait de Margarete Van Eyck (1439), peint par Jan Van Eyck et de L’Homme à la fenêtre de Samuel Van Hoogstraten (1653). Sur la formation de la notion de tableau, Bramly renvoie à Hans Belting, Miroir du monde, l’invention du tableau dans les Pays-Bas, 2014. Ajoutons, référence incontournable quoique plus ancienne : Victor Stoichita, L’instauration du tableau, Métapeinture à l’aube des temps modernes, Genève Droz, 1999.

- Bramly, op. cit., p. 313-324 (chapitre très instructif, notamment pour sa référence au tableau légendaire de Giorgione, et à son ingénieux dispositif réflectif).

- Bramly, op. cit., p. 292-93. Cf. également la comparaison « contrastée » des Ménines de Vélasquez avec Les Époux Arnolfini de Van Eyck, p. 402-405.

- Bramly, op. cit., p. 320-21.

- Bramly, op. cit., p. 324. Cette formule, volontairement dogmatique, conclut une courte analyse d’Un bar au Folies Bergère peint par Manet en 1881-82.

- Bramly, op. cit., p. 332.

- Ainsi, page 337, Bramly déclare sentencieusement : « Connaître la structure interne des choses, en les mesurant et les décomposant, en les modélisant, donnait de l’emprise sur elles ; tel fut toujours l’objectif de l’Europe ». L’analyse « contrastée » des manuels de dessin européens et chinois, dans le même chapitre, n’en demeure pas moins éloquente.

- Bramly, op. cit., p. 350.

- Bramly, op. cit., p. 356.

- Bramly, op. cit., p. 379-80.

- Bramly, op. cit., p. 395.

- Bramly, op. cit., p. 408-410.

- Bramly, op. cit., p. 419.

- Bramly, op. cit., p. 440.

- Au contraire, Bramly montre que l’axe central des fenêtres et des miroirs disparaît progressivement au XX ͤ siècle. Le verre des fenêtres, en perdant le vis-à-vis des miroirs – placés au-dessus des cheminées, dans les intérieurs bourgeois du XIX ͤ siècle – ne possèderait plus d’effets esthétiques véritables (liés à la symétrie). Le verre deviendrait purement utilitaire et non plus symbolique, en passant du centre à la périphérie des habitations.

- Bramly, op. cit., p. 441.

- « Avec le ready-made, Duchamp décrétait que la question du beau n’était plus à l’ordre du jour, et que le concept primait : que l’élégance d’un concept inédit […] peut procurer à l’esprit une satisfaction comparable à celles que donnent visuellement une Madone de Raphaël, un fétiche à clous du Congo ou une Aphrodite de Marbre. C’était substituer le mental au rétinien. […] Pour Duchamp, sur le moment, le ready-made […] représentait surtout, dit-il, « un moyen très important d’introduire l’humour dans un monde qui était alors très sérieux », p. 460.

- Bramly, op. cit., p. 465.

- Bramly, op. cit., p. 466-67. Le dernier tour d’écrou est donné par l’étude de Fresh Widow (1920), « fenêtre aveugle », parodiant à son tour « l’analogie convenue entre tableau et baie vitrée », pour mieux l’invalider (p. 468).

- Bramly fait de Duchamp l’égal des « peintres lettrés chinois » (p. 461), vivant « sous le signe du wu-wei » (p. 456), et va jusqu’à parler de la « qualité taoïste » que le Grand Verre assigne à son propre matériau, « vide de plénitude » (p. 464), etc.

- La rencontre, dans l’Alte Pinakothek de Munich, de La Mort de Sénèque peinte par Rubens le console d’une rupture amoureuse (p. 389) et sa préférence durable pour « les pâles Vénus de Botticelli » trouve sa racine charnelle dans son goût pour les « pâtes al dente » (p. 278) !

- Bramly, op. cit., p. 182.

- Cette critique sans ambages de l’art contemporain et du marché de l’art, échangeant leurs reflets au point d’en devenir indissociables, n’est pas neuve. Cf. La conférence donnée par Bernard Lamarche-Vadel à la Villa Arçon, en 1989 : http://www.dailymotion.com/video/x9jcl9_bernard-lamarche-vadel-conference-a_creation

- Bramly, op. cit., p. 499.

- Bramly, op. cit., p. 496.

- Serge Bramly évoque rapidement l’exposition éponyme du Centre Georges-Pompidou et de la Grande Halle de La Villette, à Paris, en 1989 (et son hommage, 25 ans plus tard, en 2014).

- Bramly, op. cit., p. 367.

- Bramly, op. cit., p. 369.