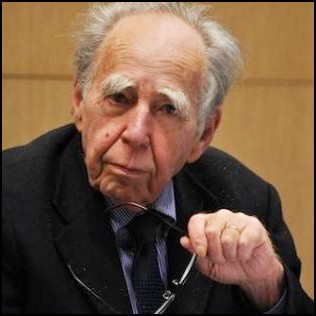

Difficile à circonscrire du fait de son polymorphisme, ce livre1 représente un apport très important pour comprendre et discuter l’œuvre que nous a laissée le sociologue Robert Castel. Ce dernier est décédé le 12 Mars 2013, soit moins d’un an après la parution du livre, ce qui, outre son importance théorique, donne à l’ouvrage l’allure d’un testament sociologique qui en rend la lecture d’autant plus nécessaire.

Un ouvrage polymorphe

Polymorphe, l’ouvrage l’est à plusieurs titres. D’abord parce que son mode de composition emprunte aux genres de l’hommage, du témoignage, de la biographie et de l’autobiographie aussi bien qu’à celui du commentaire, de la discussion et de la critique sans pour autant se réduire à l’une ou l’autre de ces formes. Voulant à tout prix éviter l’hagiographie, comme le précise C. Martin en introduction, son but déclaré est de « provoquer un échange entre Robert Castel et plusieurs de ses collègues » (p. 9).

D’où la composition originale du livre qui se trouve rythmée par ces échanges : Robert Castel ouvre (chapitre 1) et clôt le livre (chapitre 25) et revient, à la fin des trois parties centrales, sur chaque contribution. Structurées autour de la mise à l’épreuve de la « société salariale » (deuxième partie), la troisième partie porte sur ses « brouillages », la quatrième sur ses « frontières », la cinquième partie (« le métier de sociologue ») opérant pour finir un retour sur l’itinéraire et la méthodologie du sociologue.

Polymorphisme et temporalité (s)

Mais l’ouvrage est également polymorphe en un autre sens encore, qui tient cette fois à son objectif théorique dont le titre « Changements et pensées du changement » fixe le cadre. Ce titre « au pluriel » s’explique par la question des temporalités qui occupe « un rôle central » (p. 304) pour la sociologie de Castel. Précisons ce point délicat qui constitue, selon nous, l’un des apports majeurs de l’ouvrage.

S’il s’agit bien pour la vingtaine des contributions d’« échanger avec Castel », c’est dans le dessein d’ouvrir sa pensée aux « défis du présent » en ce que le travail sociologique de Castel peut, de façon synoptique, se définir comme une « généalogie du présent » (p. 10). Or ce syntagme suppose – contre une certaine orthodoxie sociologique voire l’idéologie sous-tendue par l’expertise -, que le présent possède une histoire, et qu’on ne peut donc pas le réduire à son actualité. Dit autrement, faire la « généalogie du présent » consiste à envisager le présent sous le prisme du même et du différent, du passé et de l’avenir pour, par là même, en « penser les changements ». Ce qui implique au moins deux éléments qu’une sociologie comme celle de Castel se doit de ressaisir.

Premier élément : « l’épaisseur du présent » (p. 37) dans la mesure où envisager le présent dans sa généalogie suppose que celui-ci soit lesté d’un passé comme d’un avenir ; ce qui veut dire, pour le sociologue « diagnosticien du présent » (p. 323 sq.), identifier dans le présent son « différentiel de nouveauté » (p. 38).

Cette généalogie du présent a pour corrélat, second élément, une compréhension du social comme ce qui est toujours présent dans des individus qui l’incarnent. Il s’agit ainsi de penser le social à l’intersection du collectif et l’individuel, de l’objectif et du subjectif et, par suite, de rompre avec « la seule logique des déterminations objectives » (p. 17). Castel atteste lui-même de cet entrelacement lorsqu’il rend hommage, à la fin du livre (chapitre 25), à son professeur de mathématiques du collège technique de Brest surnommé « Buchenwald » parce que rescapé des camps de la mort, dont on apprend qu’il fût aussi son « professeur de liberté » (p. 341) en l’encourageant à poursuivre ses études et, par voie de conséquence, à suivre sa vocation intellectuelle. Où il faut comprendre qu’une pensée, surtout si elle se veut théorique, se trouve toujours « située » (p. 17) socialement et temporellement, et que cette dépendance socio-historique en fixe non seulement les conditions d’émergence mais, en même temps, celles de ses transformations en fonction des changements qui affectent le présent.

Qu’est-ce qui a changé dans la société d’aujourd’hui ?

Dans cette optique, la première partie intitulée Du changement s’ouvre sur un texte de Castel donnant la matrice de l’ensemble des contributions du livre. Partant du constat que, sur la séquence allant de la fin des années 60 à 2010, le monde a bel et bien changé, il s’agit de penser ce changement. Dans le sillage de K. Polanyi 2 Castel montre que nous sommes passés, pour le dire schématiquement, d’un capitalisme industriel (les Trente Glorieuses, expression malheureuse puisqu’elle a le grave défaut de faire fi de l’horreur des guerres coloniales) à un capitalisme financier beaucoup plus agressif puisqu’il a eu pour principal effet le démantèlement de l’État social et de ses solidarités (sécurité sociale, droits du travail, assistance…). Or si la plupart des contributions reviennent sur le bien-fondé d’un tel diagnostic et ses conséquences pour la pensée du social aujourd’hui, Castel pense ici cette transformation de manière beaucoup plus directe et personnelle.

Changements et critique sociale

Il se propose en effet d’envisager ce « retournement de conjoncture » (p. 29) non pas tant pour le monde social 3 que pour la « posture de critique sociale » (p. 25). Or il s’avère que cette posture a changé de façon radicale au sens où de nombreux intellectuels ont cru bon devoir délaisser la critique sociale en passant, sans transition ou presque, du gauchisme au conservatisme, du maoïsme au sarkozysme, prétextant que si le monde a changé alors ce sont nos représentations qui doivent elles aussi changer – quitte à se dédire, trahir, tourner sa veste etc.

Sur ce « point redoutable de l’analyse sociologique » (p. 30) – « redoutable » car il engage si ce n’est le sens d’une vie, du moins celui d’un parcours intellectuel -, la conclusion de Castel apparaît extrêmement forte et cohérente : la critique sociale ne doit en aucun cas être abandonnée dans la mesure où elle est constitutive du travail sociologique. Il s’agit donc, plus que jamais, de continuer de pratiquer une « sociologie critique », l’enjeu étant de savoir réajuster les concepts critiques au temps présent. Où l’on retrouve, à travers cette décision théorique, le sens même de la sociologie comme « pensées du changement » : loin de devoir délaisser la critique ou, ce qui serait tout aussi vain, répéter la même critique, il faut la repenser autrement, raison de plus pour différencier le présent de sa pure actualité et lui donner, dans son épaisseur même, une nouvelle charge critique.

Les changements de welfare

Le chapitre 2 s’inscrit dans « le sillon » (p. 49) creusé par la pensée critique du changement, en adoptant, sur les travaux de Castel, une vue à la fois rétrospective et prospective. O. de Leonardis revient d’une part sur les anciens travaux de Castel de « sociologie de la psychiatrie » en montrant comment la « désinstitutionnalisation de la psychiatrie » (p. 43) va de pair avec une décollectivisation (Ibid.) qu’elle relie au modèle actuel de management néolibéral des États. Et, d’autre part, elle confirme et prolonge le diagnostic d’ensemble posé par Castel d’une dégradation de l’État social (passage d’une société de relation à une société de séparation) en prenant le cas de l’Italie, traduisant ce changement en termes de « démontage des institutions » (p. 43) et d’« évidement organisationnel » (p. 55) des différents systèmes de welfare.

Cette première partie fournit dès lors un fil directeur à l’ensemble des contributions, tant la question du changement s’y trouve, comme on va le voir, à chaque fois reprise et affinée à travers les métamorphoses de la société salariale.

L’effritement de la société salariale

La seconde partie (« La société salariale à l’épreuve ») développe ce diagnostic en partant de la société salariale qui, d’après Castel, ne connaît pas tant actuellement un « effondrement » qu’un « effritement » (p. 133). Effritement qu’on peut analyser en deux sens : ou bien en allant vers ses possibles remèdes ou bien en remontant à ses présupposés. Sous l’angle des remèdes, B. Gazier suggère plus de protections pour le « travailleur mobile » (A. Supiot) en introduisant l’idée de « sécurisation des parcours professionnels » -, on ne peut pas ne pas penser à l’actualité hexagonale de la flexisécurité depuis la récente loi sur l’emploi (avril 2013).

M. Chauvière plaide, quant à lui, pour une « sociologie des supports de l’individu » (p. 122), notion forgée par Castel et dont il tente d’élargir la portée en montrant que de tels supports ne sont pas seulement à rattacher au droit du travail (Castel), mais à tous les « savoir s’y prendre » (p. 124) qui s’avèrent de plus en plus menacés par les normes du New public management, dans le secteur notamment du travail social (la « casse des métiers »).

Sous l’angle du diagnostic, il s’agit pour les trois autres contributions d’en approfondir les présupposés avec ou à l’encontre de Castel. G. Mauger lui pose sept questions portant sur la classe ouvrière, allant de sa subordination à son éclatement sur presque un siècle (1935 à nos jours). Dans le prolongement de ces questions, D. Merklen, avec qui Castel préparait un livre sur les « ambiguïtés des politiques contemporaines de l’individu » (p. 305), s’inscrit en faux vis-à-vis de la sociologie classique des classes populaires (les quartiers dits « sensibles ») en ce que, aveuglée par le poids du milieu ou de la masse, elle se trouve incapable de voir en quoi ces classes sont aussi « tourmentées par l’individuation » (p. 117). Au travers de nouvelles formes d’individualité, il s’agit de défendre une « politicité populaire » (Ibid.) dont le ressort n’est pas central mais local ou territorial parce qu’essentiellement urbain.

Enfin, de manière plus critique, on peut se demander avec P. Cingolani si finalement le diagnostic d’effritement de l’État social n’a pas tendance à faire la « place trop belle » au modèle républicain d’intégration sociale et ne conduit pas ainsi à minorer le rôle des « luttes sociales » qui l’ont toujours alimenté jusqu’à présent (Comte ou Durkheim versus Marx).

Les paradoxes de l’intégration sociale aujourd’hui

L’objet des cinq contributions de la troisième partie (« Travail et assistance : effets de brouillage ») porte sur l’un des effets majeurs de cet effritement de la société salariale, à savoir le brouillage entre travail (indépendance) et non-travail (assistance), séparation qui structurait le modèle d’intégration salariale.

On assiste dès lors aujourd’hui à un type d’« intégration paradoxale » qui, comme le précise Castel dans ses commentaires, a ceci de spécifique qu’il peut combiner une insertion sociale sans insertion professionnelle (p. 210). Cette nouvelle conjoncture se trouve illustrée par deux récits. Premièrement dans le roman picaresque et anonyme La vie de Lazzarillo de Tormes – ce personnage relu sociologiquement par Castel comme une figure de la « désaffiliation », concept qu’il forge pour pallier à celui, trop statique selon lui, d’exclusion4 – que F. Alvarez-Uria replace, utilement, dans son contexte historique (Siècle d’or espagnol, ancien et nouveau monde). Et, deuxièmement, à travers la « vignette biographique de Micheline » (p. 181), aide-soignante licenciée pour maltraitance, dont les méandres privés (alcoolisme) et publics ou institutionnels mettent en lumière une nouvelle forme de pauvreté : « à peine une travailleuse pauvre » (p. 174), occupant une sorte de no man’s land social, son destin repose alors en partie sur une « activation du social » (p. 179) dont I. Astier interroge le sens voire le non-sens.

Comme on le voit dans le cas de Micheline, cette « conjoncture nouvelle » implique des bouleversements dans le travail social et c’est pourquoi M-H. Soulet pose le constat apparemment « iconoclaste » (p. 211) que, face à cette nouvelle forme de pauvreté, les institutions sociales ont plutôt tendance à faire du « sur place » (p. 186) et gérer ainsi davantage le non-travail que l’insertion professionnelle. Or si l’insertion professionnelle de l’individu n’est plus vraiment de mise pour les travailleurs sociaux alors c’est la nature et la finalité du travail social qui deviennent gravement problématiques.

Statut des nouvelles pauvretés

Reste enfin la question du statut de cette « nouvelle pauvreté » que N. Murard redéfinit – prenant ses distances avec sa signification sociologique (Simmel) jugée trop réductrice (être pauvre équivaut à recevoir un secours institutionnel) -, comme l’expérience sociale d’une privation où c’est le « rapport au travail », cher à Castel, qui joue un rôle prépondérant.

Du côté enfin du statut affectif de cette transformation récente de la pauvreté, N. Duvoux réinvestit la passion sociale du ressentiment qui résulte, selon lui, du sentiment d’« infériorisation sociale » (p. 167) dont il suggère, dans la droite ligne de P. Bourdieu, qu’elle est peut-être, et avant tout, un « contre-ressentiment des minoritaires » (p. 166) construit par la classe dominante en vue de déplacer la colère des faibles sur les proches (responsabilisation des individus, racialisation venue d’en haut, ressentiment envers les assistés…).

Quels changements ? quels diagnostics ?

L’avant-dernière partie de l’ouvrage (« Aux frontières de la société salariale ») a ceci de spécifique qu’elle adopte, plus que les autres, une « tonalité critique » (p. 298). Les six contributions ont en commun de revenir partiellement ou totalement sur le diagnostic du changement qui affecte notre société et de l’ouvrir à d’autres problématiques éludées chez Castel du fait de la centralité qu’il accorde au travail. Thématiquement, ces ouvertures portent sur la notion de lien social (S. Paugam), la question urbaine (J. Donzelot), la question familiale (C. Martin), le genre (M. Bessin), la propriété sociale (J-F. Laé) et enfin l’insécurité couplée à de nouveaux risques (G. Procacci).

Sans reprendre chacune de ces contributions qui suggèrent d’autres « clefs du changement » (p. 303 et 307), nous proposons de nous arrêter sur celle de J. Donzelot (chapitre 16) qui nous apparaît particulièrement précieuse. D’abord parce qu’elle discute de très près le chapitre inaugural de Castel consacré à la notion complexe de changement sociologique et ensuite parce que, suggérant un déplacement de la question sociale à la question urbaine, elle permet de mieux comprendre les derniers travaux de Castel sur la notion d’individualisme ainsi que plusieurs des contributions de l’ouvrage comme celles de Merklen et Mauger, ou encore de Duvoux et de Leonardis.

Métamorphose de la « question sociale » en « question urbaine » (Donzelot)

J. Donzelot – « son interlocuteur principal » (p. 300) nous confie Castel, pendant Les Métamorphoses de la question sociale -, propose en effet de réinterpréter « la question sociale » en défendant l’idée que cette dernière se serait, depuis les années 80, transformée en « question urbaine ».

Partant des « émeutes urbaines » (1980, 1990, 2005), Donzelot montre de manière très significative qu’elles font voir un changement décisif dans les rapports entre l’État et la ville ; d’« attraction urbaine malsaine » (p. 233) au XIXème siècle, la ville serait devenue, à la fin du XXème, la « solution à la question sociale » (p. 237). Renversement que Donzelot rapporte généalogiquement à l’État social qui, dans sa phase de construction, voyait la ville comme une menace (entassement de la classe ouvrière) et qui, maintenant, y voit au contraire un lieu de « connexité » et d’« attractivité » pour ses habitants. Au travers de cette transformation, il s’agit pour Donzelot d’ouvrir un nouveau « chantier » visant à promouvoir « le concept de citoyenneté urbaine » (p. 245) irréductible à ses « déclinaisons » (p. 237) civile (Tribunal), politique (Parlement) et sociale (État social).

Dans cette autre généalogie du social, Donzelot refuse donc de centrer la question sociale, comme le fait Castel, sur la figure tutélaire de l’État social, suggérant une « autre grille de lecture » (p. 238) où c’est la figure, plus mobile, de la citoyenneté qui joue un rôle clef. Aussi, la proposition de Donzelot, sans être antithétique au diagnostic de Castel, consiste-t-elle à situer le changement non pas au cœur mais « dans les parages de la ‘‘crise’’ que connaît l’État social » (p. 245). D’ailleurs, certaines contributions semblent coupler, au moins implicitement, les deux généalogies du social en interrogeant les types d’individualisation qui en découlent : D. Merklen, par exemple, suggère de penser, à la suite de Castel, une « individualisation négative » non exclusive d’une dynamique positive à travers le sens politique du « citoyen-habitant » des quartiers populaires, alors que O. de Leonardis insiste davantage sur la « logique de séparation » induite par la « territorialisation » des politiques publiques.

Une sociologie critique ni militante ni empirique

Si l’on se tourne, pour clore notre parcours d’ensemble, vers la dernière partie de l’ouvrage (cinquième partie : « le métier de sociologue ») visant à périodiser l’œuvre de Castel (Chapitre 22 et 24) et en mieux cerner la méthodologie (chapitre 23), on y trouve une remarque étonnante de Donzelot (encore lui) que nous rapporte F. Bailleau : « Robert déteste deux choses, il faut le savoir, le militantisme et le terrain » (cité p. 314). Ce qui a de quoi surprendre, pour un sociologue qui affirme avec force, on l’a vu, la nécessité de la critique sociale.

À moins de comprendre ce double écart, politique et sociologique, non pas comme un désengagement, mais comme un type d’engagement politique et social voulant à tout prix éviter un double écueil. Un premier serait la fascination pour l’idée de révolution (l’utopie d’une transformation totale de la société), Castel optant davantage pour celle d’un « réformisme de gauche » – « mon idéal, ce serait d’être (…) en somme un radical-socialiste radical » (cité p. 321) -, visant à améliorer les institutions plutôt qu’à les déconstruire. Puis, un second consisterait à fragmenter le social, écueil dans lequel tombent, selon nous, de nombreuses sociologies empiriques dont l’hyperspécialisation (sociologies de…) interdit toute ambition critique.

Ainsi donc la sociologie de Castel, par sa fidélité à la critique sociale et par sa théorie critique de la société en son ensemble, constitue, tel que cet ouvrage nous permet de l’appréhender, une sociologie incontournable pour élaborer une pensée critique de notre temps. Ajoutons qu’une bibliographie sélective (p. 347-353) et chronologique (1964-2013) des principaux articles et livres de Robert Castel permet au lecteur de tirer, à son tour, les fils de son travail et de son engagement sociologiques.

- Robert Castel et Claude Martin (dir.), Changements et pensées du changement. Échanges avec Robert Castel, Paris, La Découverte, 2012.

- Voir : K. Polanyi, La Grande Transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, (1944) 1983.

- R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995

- R. Castel, La Montée des incertitudes, Travail, protections, statuts de l’individu, Paris, Seuil, 2009. On s’étonnera d’ailleurs qu’un concept aussi important (et discutable) soit si peu présent dans ce recueil ; lire parmi beaucoup d’autres références : R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995, p. 15 sq.