Il faut remercier Olivier Boulnois pour la publication de cette nouvelle enquête tant érudite que didactique, en histoire de la philosophie, dix ans après la parution des Métaphysiques rebelles. À coup sûr, l’ouvrage, qui reprend et remanie certains travaux déjà publiés par l’auteur, deviendra sans tarder un manuel de référence pour les études de philosophie antique et médiévale et pourrait même servir, plus encore que les Métaphysiques rebelles, d’introduction à l’histoire de la théologie. L’historien y retrace à grands pas l’odyssée de la theologia, depuis Platon et Aristote jusqu’à Galilée, comme on étudie les étapes de construction d’une cathédrale, des premiers piliers si profondément enfouis qu’ils entrent souvent dans l’oubli, jusqu’aux premiers ébranlements de l’édifice bien constitué et « l’effondrement de la clé de voûte » (p. 371) auquel l’auteur ose – louable courage ! – donner des responsables : écroulement d’une colonne mal équilibrée ou intuition hasardeuse de tel artisan qui pensait bien faire.

Avec Olivier Boulnois, nous croyons que cette enquête était « nécessaire » (p. 12). Il ne suffit pas, comme le veut la doxa universitaire aujourd’hui, d’étudier le « fait religieux », parmi d’autres faits (historiques, sociologiques, psychologiques etc.) : il faut en pénétrer le sens profond, sous peine non seulement de « ne jamais comprendre pourquoi ils renaissent sans cesse » (p. 12), comme l’écrit l’auteur, mais surtout de méconnaître le testament dont, qu’elle le veuille ou nous, la philosophie moderne hérite directement. L’embarras que crée la compénétration évidente entre philosophie et théologie, entre métaphysique et métaphorologie, science et révélation – multiples manières de décliner la difficile articulation entre nature et grâce en régime chrétien – conduit toujours, les siècles précédents (que n’étudie pas Boulnois) en sont témoins, soit à la confusion des deux, soit à l’isolement de l’un au détriment de l’autre. C’est pour lever un tel embarras qu’Olivier Boulnois revient sur la vie et le destin de « la théologie comme science ».

L’historien part d’un constat admis de tous : la théologie était, dans son premier surgissement, le comble de la rationalité, la plus haute science philosophique et la plus digne. Comment et pourquoi est-elle devenue une discipline séparée ? Comment la philosophie et son sommet, la science théologique, sont-elles devenues concurrentes ? Pourquoi, enfin, la théologie a-t-elle dû abandonner sa place éminente et son statut de science ? En un mot, il s’agit pour Olivier Boulnois de parcourir l’histoire commune de la philosophie et de la théologie afin de comprendre pourquoi, « pour le christianisme antique, la rencontre avec l’hellénisme était constitutive, et l’intégration de la philosophie ne posait pas de problème fondamental » (p. 14) et pourquoi, à l’inverse, à partir du XIIIe siècle où cette intégration a connu un sommet en l’œuvre et la personne de saint Thomas d’Aquin, cette même rencontre est devenue stérile et l’intégration du philosophique dans le théologique impossible ou impensable.

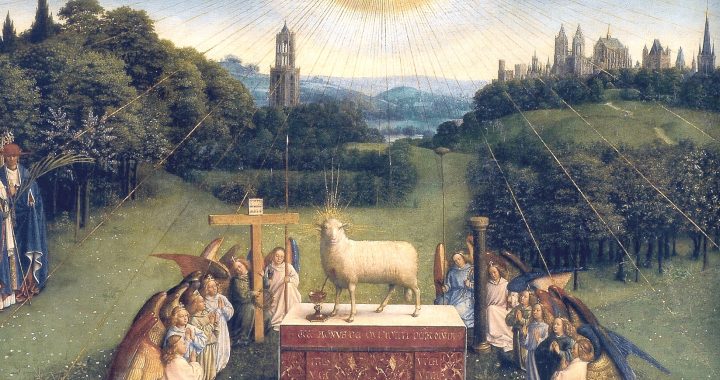

Ce parcours ne se fait pas sans embûches ni mirages, et l’historien ne sera pas épargné par telle sirène embusquée ou entraîné dans tel raccourci qui s’achève en cul de sac. Nous ne relèverons, dans le récit d’Olivier Boulnois, que les lieux, rares mais déterminants, où sa pensée nous semble achopper, lorsque l’historien se réfugie dans quelque facilité regrettable ou, au contraire, lorsque le philosophe, embarrassé devant des conclusions qui tournent trop en la faveur de la théologie, a recours au droit d’asile auprès de l’historien. Ces lieux sont rassemblés autour de trois moments qu’une analogie évangélique célèbre, empruntée par saint Thomas, nous permet de distinguer nettement. Étienne Gilson en a donné une expression brève et fidèle dans Le philosophe et la théologie, rappelant le reproche adressé à saint Thomas par divers théologiens, celui de mêler l’eau de la philosophie païenne au vin de la sagesse chrétienne. Réponse du Docteur : « Ceux qui recourent à des arguments philosophiques en Écriture sainte et les mettent au service de la foi, ne mêlent pas de l’eau à du vin, ils changent l’eau en vin »[1]. Cette analogie nous servira de fil rouge.

Ce parcours ne se fait pas sans embûches ni mirages, et l’historien ne sera pas épargné par telle sirène embusquée ou entraîné dans tel raccourci qui s’achève en cul de sac. Nous ne relèverons, dans le récit d’Olivier Boulnois, que les lieux, rares mais déterminants, où sa pensée nous semble achopper, lorsque l’historien se réfugie dans quelque facilité regrettable ou, au contraire, lorsque le philosophe, embarrassé devant des conclusions qui tournent trop en la faveur de la théologie, a recours au droit d’asile auprès de l’historien. Ces lieux sont rassemblés autour de trois moments qu’une analogie évangélique célèbre, empruntée par saint Thomas, nous permet de distinguer nettement. Étienne Gilson en a donné une expression brève et fidèle dans Le philosophe et la théologie, rappelant le reproche adressé à saint Thomas par divers théologiens, celui de mêler l’eau de la philosophie païenne au vin de la sagesse chrétienne. Réponse du Docteur : « Ceux qui recourent à des arguments philosophiques en Écriture sainte et les mettent au service de la foi, ne mêlent pas de l’eau à du vin, ils changent l’eau en vin »[1]. Cette analogie nous servira de fil rouge.

L’eau qui se disposait à devenir du vin

Une enquête sur la notion de theologia se devait de commencer par Platon et Aristote, par Aristote plus que par Platon, selon Olivier Boulnois, qui ne traite au fond de Platon que dans sa réception aristotélicienne. Chez Platon, en effet, la première occurrence du mot theologia survient dans le cadre de sa critique connue des dieux de la religion et son projet de réformer ce discours imparfait sur les divinités politiques. Le terme recouvre donc une réalité éminemment religieuse : il s’agit d’un discours sur les dieux « qui appartient clairement à la mythologie » (p. 22). Platon, d’après l’auteur, ne critique pas les dieux de la cité, ni même toute théologie, mais seulement « les récits inconvenants sur les dieux ». Il ne veut pas « élever la theologia au statut de science », mais la « soumettre à la vision de la vérité atteinte par la philosophie » (p. 23). Olivier Boulnois se montre radicalement opposé à toute lecture hâtive de Platon qui ferait apparaître, dans les dialogues, une sorte de proto-théologie monothéiste. « Le discours platonicien n’introduit donc aucune séparation à l’égard des dieux de la cité, aucune « sécularisation » avant la lettre, ni aucune diminution de leur puissance » (p. 25). Certes, les célèbres hypothèses de saint Augustin et d’autres Pères de l’Église sur un Platon lisant les Prophètes et annonçant le Dieu chrétien, trois siècles avant l’incarnation, ont depuis longtemps été écartées au profit des parallèles plus fructueux, par ce même saint Augustin, entre le néo-platonisme et l’ontologie johannique. Pour autant, l’on peut se demander ce que gagne vraiment l’histoire de la philosophie, et a fortiori de la théologie, en séparant à ce point l’eau de la philosophie grecque du vin de la sagesse chrétienne. Une théologie est-elle plus crédible à mesure qu’elle s’éloigne des discours encore hasardeux et peu rationnels sur Dieu ? Doit-elle vraiment exiger de l’eau qu’elle envisage de transformer une pureté qu’elle est seule capable de lui donner ? Et, inversement, que craint la philosophie lorsqu’elle se refuse à reconnaître les possibles proximités entre le démiurge et le Dieu créateur, les Formes intelligibles et l’Être suprême et éternel qui donne à chaque chose d’être en participant au sien ? Les pages ambigües de Platon, qu’Olivier Boulnois semble négliger ou auxquelles, quand il les évoque, il donne une interprétation accommodante, méritent davantage que ce facile recours à l’ambivalence du philosophe, partagé entre religion civile et recherche de la vérité en philosophie ; ambivalence à laquelle l’auteur donnera une seconde vie chez les philosophes musulmans dans leur rapport au kalâm (cf p. 195).

Le cas Aristote est plus problématique encore. Comme chez Platon, Olivier Boulnois estime à juste titre que la theologia garde pour Aristote le sens d’un discours mythique qui n’a rien d’une science. L’on ne peut donc prétendre, selon Olivier Boulnois, qu’Aristote adopterait, vis-à-vis de la cité, les croyances religieuses populaires, tout en élaborant, dans sa spéculation privée, une pensée des dieux radicalement différente. Pourtant, cette sorte de schizophrénie philosophique n’est-elle pas exactement le résultat des distinctions nettes de l’auteur au sujet de la « religion traditionnelle » d’Aristote et de la « science nouvelle », nommée philosophie première ou métaphysique, dont il est le fondateur ? « Rien, dans ce qu’Aristote dit de la relation entre les dieux et les hommes, ne permet de supposer une rationalisation du religieux » (p. 29). Comment expliquer, dans ce cas, que tout y conduise et que les théologies monothéistes auront, par la suite, régulièrement recours à Platon et Aristote pour critiquer l’idolâtrie, la superstition religieuse et réintroduire, au sein du culte religieux, une rationalité qui lui faisait défaut ? De deux choses l’une : ou bien l’hellénisation du christianisme est un mythe luthérien, ou bien, comme le pense Olivier Boulnois, il est possible de philosopher honnêtement à partir de la Métaphysique et des Seconds Analytiques sans, à aucun moment, envisager la possibilité d’un Dieu un, éternel, créateur etc.

Au fond, la thèse d’Olivier Boulnois, dans ce rapide parcours de l’émergence de la theologia chez les Grecs, ne fait aucun doute : il faut, pour retrouver l’aristotélisme authentique, « rendre la Métaphysique à la métaphysique » (p. 328), cesser de lire Aristote dans saint Thomas. Le Platon que nous connaissons est toujours déjà chrétien, car « opposer la croyance populaire et la raison philosophique, c’est poser le problème en des termes typiquement chrétiens » (p. 29). Et Boulnois de s’en prendre à la traduction désormais classique de J. Tricot, accusé de s’appuyer trop souvent sur la Summa pour prouver qu’Aristote aurait inventé un « monothéisme philosophique » (p. 35). À l’évidence, « Aristote ne dit pas que le premier moteur est un être divin » (p. 33), pas plus que Platon ne s’agenouille devant ses Formes intelligibles. Cependant, il se sert bel et bien du « dieu » pour caractériser le premier moteur, comme le reconnaît Boulnois lui-même : « Il s’agit donc, à partir de ce modèle, non pas de définir « dieu », mais de caractériser le premier moteur » [2] (p. 36). Il y a une forme de malhonnêteté dans cette critique, puisqu’Olivier Boulnois semble reprocher à la théologie chrétienne ce qu’elle n’a jamais voulu faire : non seulement trouver dans la philosophie grecque une réponse au « quid est Deus ? », mais y trouver aussi la question en ces mêmes termes. Or l’œuvre de la théologie est de trouver des réponses, aidée par la philosophie, à des questions posées par la foi. Ainsi, déclarer comme Olivier Boulnois que « Aristote ne répond (…) pas à la question : « Qu’est-ce que Dieu ? » » (p. 36) n’avance à rien. À l’évidence, le Philosophe ne peut y répondre stricto sensu puisqu’il ne pose justement pas la question. Dans le même temps, la même question posée par saint Thomas trouvera, dans la métaphysique aristotélicienne plus qu’ailleurs, des éléments de réponse fondamentaux.

En bref, dire que la theologia présente dans la Métaphysique d’Aristote est une « théologie par accident » (p. 37) et qu’elle ne peut être dite « science » que « par accroc et par une série de médiations » ou « par accident et par excès » (p. 40) ne fait honneur ni à Aristote ni à la théologie. Ici, Boulnois complique le problème qu’il entendait résoudre, allant jusqu’à attribuer à « l’interprétation inauthentique (dans tous les sens du terme) du livre K » l’origine du concept kantien d’onto-théologie et de « la problématique heideggérienne de la constitution onto-théologique de la métaphysique » (p. 42). Soucieux d’éviter toute « identification trop rapide de l’objet de la philosophie première avec le divin », l’auteur résout donc un enjeu métaphysique massif par une acrobatie bibliographique qu’il prend à peine le temps d’argumenter. L’historien vient au secours du philosophe.

Cette même relecture critique de l’interprétation chrétienne de la theologia grecque prévaut dans la tripartition augustinienne des « discours tardo-antiques et médiévaux sur le divin » qu’Olivier Boulnois juge, à raison, « extrêmement féconde » (p. 66), sous les trois angles de la theologia naturalis, de la théologie politique et de la théologie poétique. Et cependant, l’auteur semble encore jouer la théologie contre la religion, le Dieu des philosophes contre celui de la foi, au moyen d’une « critique de la critique » assez inopérante. Il reproche, par exemple, à la critique de la religion païenne formulée par Origène à partir de la critique platonicienne, de « projeter rétrospectivement chez les stoïciens eux-mêmes » un déplacement qu’ils ne font pas (p. 63) : « chez eux, rien ne permet de supposer une telle critique de la religion païenne comme telle ». La tension que l’auteur suscite et nourrit entre la lettre et l’esprit de la philosophie grecque, disqualifiant la lecture des théologiens monothéistes au motif qu’ils savaient déjà, en ouvrant Aristote, ce qu’ils y trouveraient, ne peut qu’aggraver le paradoxe qui gouverne son ouvrage : celui d’un discours sur le « connu comme inconnu » qui se voudrait science et d’une science qui, une fois entre les mains des hommes de foi, se dépouillerait de sa scientificté pour retourner à son défaut originel de rigueur.

L’eau changée en vin et l’eau colorée

On l’aura compris, pour Olivier Boulnois, la theologia dont héritent les premiers chrétiens qui glosent sur Dieu et ses mystères n’est rien d’autre qu’une muthologia purifiée par leurs soins ou une épistémè theologikè à laquelle ils font dire, au moyen de tortures philologiques, ce que, dans sa lettre authentique, elle ne dit jamais. L’orientation théologique que les néo-platoniciens, tel Ammonius, font prendre à la métaphysique, à travers une « chaine d’identifications problématiques » (p. 74), en témoignerait. Olivier Boulnois, opposé par principe à toute identification, terme généralement synonyme de confusion ou de démission dans l’ouvrage, ne peut que critiquer l’« identification tendancielle de la métaphysique avec la science du divin » (p. 73) qui a lieu lors des premiers siècles de l’ère chrétienne. Et de prouver que « l’armature de son exégèse repose sur trois thèses qu’on ne trouve pas chez Aristote » (p. 74). L’eau que la theologia chrétienne estime avoir transformé en vin n’était en réalité déjà plus de l’eau, sinon une goutte d’eau purifiée à l’excès et noyée dans une quantité disproportionnée de sagesse biblique.

Faut-il blâmer le néo-platonisme d’avoir procédé de la sorte à une « théologisation systématique du platonisme » et une « rationalisation des croyances religieuses » (p. 90) ? À l’évidence, Olivier Boulnois y lit une trahison du platonisme authentique et, plus généralement, de la lettre de la philosophie grecque. Tout traité qui viserait à restaurer « l’esprit de la philosophie grecque », comme certains ont étudié celui de la philosophie médiévale, doit être condamné, selon l’historien. Mieux, l’auteur discrédite cette interprétation de la philosophie grecque en comparant l’herméneutique d’un Proclus à une forme d’exégèse masquée. « Les philosophes sont des exégètes, qui déploient l’explication des principes divins à partir des dialogues platoniciens » (p. 76). Au fond, Proclus ne ferait rien d’autre que réunir, à l’issue d’un « travail acharné de réinterprétation », des éléments épars en une « véritable synthèse dogmatique » : il construit une « véritable « somme » de la théologie enseignée (…) par Platon » (p. 90). Les trois grands monothéismes, selon Olivier Boulnois, s’inspireront de cette méthode pour « lire leurs Écritures », c’est-à-dire pour « passer des replis du Livre à l’espace unifié et cohérent du dogme ».

Apparaît ici l’hypothèse interprétative à laquelle Olivier Boulnois a recours pour mener à bien son « histoire des formes de la rationalité théologique » (p. 108), selon un concept qu’il emprunte à Hans Blumenberg : la métaphorologie. À partir de Denys surtout, la theologia s’identifie bel et bien à la sacra scriptura qui deviendra, chez saint Thomas, à peu près synonyme de sacra doctrina. Il s’agit, en un mot, de partir du donné révélé dans l’Écriture par les prophètes, source de tout discours sur Dieu, et de corriger ces métaphores au moyen de la philosophie, qui devient la « vraie maîtresse des métaphores » (p. 171). « La theologia ne se réduit donc pas à des noms tirés de l’Écriture sainte, elle inclut aussi la spéculation rationnelle qui en part » (p. 93). La mise en place, par saint Augustin, du dispositif de l’épistémè médiévale qui articule l’interprétation de l’Écriture sur la rationalité philosophique et scientifique aura pour résultat la constitution d’une doctrina christiana à proprement parler, « à la fois une forme et une matière, la méthode herméneutique et l’enseignement qui en découle » (p. 151).

Que saint Thomas brise le régime de la métaphore en instaurant, pour faire bref, celui de l’analogie ne fait aucun doute. Olivier Boulnois a donc raison de situer l’originalité de saint Thomas dans cet acte par lequel il « [détache] totalement la métaphore de l’analogie » (p. 227). Cette nouveauté radicale va de pair avec cette autre nouveauté épistémologique chez saint Thomas, à savoir que la sacra doctrina n’est plus subordonnée à l’Écriture sainte, comme chez ses prédécesseurs et son contemporain immédiat et capital, saint Bonaventure, mais « à la science de Dieu et des bienheureux (c’est-à-dire au contenu même de la theologikè epistèmè d’Aristote) » (p. 226). « Ainsi, à partir de Thomas, la théologie se sépare de la métaphorologie, laquelle se cantonne à l’exégèse » (p. 232). En revanche, l’on peut se demander si le recours à la métaphorologie n’appauvrit pas la theologia augustinienne et ne nuit pas à l’articulation entre philosophia et doctrina christiana chez les médiévaux. À cet égard, l’excellence de la philosophia christiana, vera philosophia selon saint Augustin, que Boulnois juge « ambigüe », témoigne davantage des limites de la métaphorologie que du manque de probité de la pensée augustinienne. Dire que, chez saint Augustin, « le christianisme accomplit par excellence l’essence de la philosophie » bien que, pourtant, « il la transcende » (p. 120) n’a rien d’ambigu, sinon au sens de l’analogie latine que Boulnois restaure de manière convaincante, la définissant comme « convenientia secundum prius et posterius » (p. 227). Déjà, chez saint Augustin, apparaît le théorème déjà évoqué, qui trouvera sa formulation finale chez saint Thomas : comme à Cana, l’eau transformée par la théologie est réellement de l’eau et le vin issu de la transformation réellement du vin. Puisque la grâce parfait la nature sans la détruire, il faut tenir que le qualificatif de « chrétienne » modifie le cours de la philosophie sans que « cela n’affecte en rien [la] validité » (p. 126) ni de la philosophie ni du christianisme.

Les longues et rigoureuses pages d’Olivier Boulnois sur la pensée thomiste se concluent, au fond, par le constat d’un échec : l’échec de la tentative, par saint Thomas, de « suturer [la] déchirure » épistémologique entre une double théologie, celle issue du revelatum et celle issue du revelabile. Paradoxalement, l’historien expose de manière très convaincante la superposition thomiste entre les deux types d’énoncé : « ce qui est reçu par la foi recouvre et confirme ce qui est établi par la raison » (p. 249). Il y a bien « deux sortes de discours sur Dieu » chez saint Thomas, la théologie qui relève de la doctrine sacrée et la théologie « posée comme une partie de la philosophie » (p. 242), science théologique qu’Aristote identifiait à la métaphysique. En revanche, l’on ne voit pas en quoi ces deux méthodes seraient « concurrentes, et porteuses d’un conflit potentiel » : tout au plus y a-t-il une « rivalité mimétique » (p. 240). Selon Olivier Boulnois, saint Thomas ne parvient pas à « dissimuler la fêlure qui se glisse entre la doctrine sacrée et la théologie philosophique aristotélicienne » (p. 242). La critique de Duns Scot, distinguant l’objet propre de ces deux disciplines, l’étant pour la métaphysique et Dieu pour la théologie, s’en trouve justifiée (p. 243).

En outre, Olivier Boulnois, prenant à témoin d’autres historiens de la philosophie ou philosophes, juge vaine et inutile la façon dont saint Thomas établit la dépendance épistémique entre la science de Dieu et des bienheureux et celles des hommes. Par la « quasi-subalternation », saint Thomas fonde la théologie, en tant que connaissance de Dieu accessible à l’homme, sur la théologie divine, c’est-à-dire la connaissance que Dieu a de lui-même. Or, il y a là plutôt, selon l’auteur, « une analogie qu’un modèle épistémologique qui pourrait s’appliquer au sens strict » (p. 252). Un tel rapprochement, selon Olivier Boulnois, « tient du bricolage » ou relève du « caractère boiteux de l’analogie » (p. 253). Reprenant le sens aristotélicien de la subalternation, l’historien méconnaît volontairement l’origine platonicienne que saint Thomas lui donne : le recours à la notion de « participation » n’est pas une seule fois évoqué dans les pages en question. Par ailleurs, selon Olivier Boulnois, la définition de la science dans les Seconds Analytiques rend caduque toute scientificité de la théologie dès lors que celle-ci, par la foi en une révélation, implique une « ferme adhésion » et non uniquement « l’admission de certaines hypothèses initiales » (p. 253). S’il est exact que, chez saint Thomas d’Aquin, la validité épistémologique de la théologie dépend d’abord de la foi du théologien, il n’en demeure pas moins que ce que le théologien tient justement par la foi lui sert de principes, certes non évidents pour l’homme, mais connaissables avec évidence dans la science supérieure, celle de Dieu et des bienheureux, et dont il participe. En régime thomiste, il n’y a donc pas contradiction entre ce que le chrétien tient par la foi et ce que le théologien, que tout chrétien a vocation à être, sait par la raison. Les successeurs de saint Thomas, tels Henri de Gand et Godefroid de Fontaines, ont donc beau jeu de critiquer le recours à la subalternation, considéré comme « forcé » et décevant (p. 256), ils reprochent en réalité à saint Thomas ce qu’il n’a justement pas voulu faire : non pas d’avoir « engagé la doctrine sacrée sur la voie de la science philosophique », mais au contraire « de ne pas l’avoir fait suffisamment » (p. 258).

En outre, Olivier Boulnois, prenant à témoin d’autres historiens de la philosophie ou philosophes, juge vaine et inutile la façon dont saint Thomas établit la dépendance épistémique entre la science de Dieu et des bienheureux et celles des hommes. Par la « quasi-subalternation », saint Thomas fonde la théologie, en tant que connaissance de Dieu accessible à l’homme, sur la théologie divine, c’est-à-dire la connaissance que Dieu a de lui-même. Or, il y a là plutôt, selon l’auteur, « une analogie qu’un modèle épistémologique qui pourrait s’appliquer au sens strict » (p. 252). Un tel rapprochement, selon Olivier Boulnois, « tient du bricolage » ou relève du « caractère boiteux de l’analogie » (p. 253). Reprenant le sens aristotélicien de la subalternation, l’historien méconnaît volontairement l’origine platonicienne que saint Thomas lui donne : le recours à la notion de « participation » n’est pas une seule fois évoqué dans les pages en question. Par ailleurs, selon Olivier Boulnois, la définition de la science dans les Seconds Analytiques rend caduque toute scientificité de la théologie dès lors que celle-ci, par la foi en une révélation, implique une « ferme adhésion » et non uniquement « l’admission de certaines hypothèses initiales » (p. 253). S’il est exact que, chez saint Thomas d’Aquin, la validité épistémologique de la théologie dépend d’abord de la foi du théologien, il n’en demeure pas moins que ce que le théologien tient justement par la foi lui sert de principes, certes non évidents pour l’homme, mais connaissables avec évidence dans la science supérieure, celle de Dieu et des bienheureux, et dont il participe. En régime thomiste, il n’y a donc pas contradiction entre ce que le chrétien tient par la foi et ce que le théologien, que tout chrétien a vocation à être, sait par la raison. Les successeurs de saint Thomas, tels Henri de Gand et Godefroid de Fontaines, ont donc beau jeu de critiquer le recours à la subalternation, considéré comme « forcé » et décevant (p. 256), ils reprochent en réalité à saint Thomas ce qu’il n’a justement pas voulu faire : non pas d’avoir « engagé la doctrine sacrée sur la voie de la science philosophique », mais au contraire « de ne pas l’avoir fait suffisamment » (p. 258).

Or, quoique de manière implicite, l’auteur se range de leur côté, héritant par-là de la séparation opérée par Duns Scot entre discours métaphysique et théologique. L’identification établie entre le premier moteur et Dieu par saint Thomas, notamment dans les célèbres preuves de l’existence de Dieu conclues par « quod omnes dicunt Deum » ou « et hoc dicimus Deum », est considérée comme un « pas » trop vite franchi (p. 332) et que ne franchira pas la théologie naturelle d’un Nicolas Bonnet, et après lui des rationalistes du XVIIe siècle. Ce « saut », selon Olivier Boulnois, est problématique (p. 336). Or, dans la pensée thomiste, comme l’a rappelé Étienne Gilson en une formule canonique et fort simple, « si Yahvé est le Premier Moteur, le Premier Moteur n’est pas Yahvé »[3]. Chez saint Thomas, le Dieu de la révélation et de la foi en celle-ci (« Yahvé ») inclut le Dieu de la philosophie (« le Premier Moteur »), mais le dépasse infiniment. Il n’est donc pas question d’un franchissement mais d’un dépassement. Est vraiment problématique, en revanche, l’attitude de la théologie naturelle, que Gilson compare au « complexe du Canada Dry » : une théologie qui a « la couleur de la théologie » – comprenons la couleur du vin –, qui construit un concept de Dieu qui ressemble à Dieu mais qui n’est pas Dieu – comprenons de l’eau colorée en vin et qui n’aspire qu’à rester de l’eau (p. 335). Il y a bien une radicalisation du « si tu comprends ce n’est pas Dieu » de saint Augustin (p. 336) : la theologia naturalis comprend Dieu, donc ne le nomme pas. Elle fait semblant de découvrir rationnellement un Dieu dont la révélation lui souffle le nom à l’oreille. Cette contradiction que soulève judicieusement Olivier Boulnois, à savoir que « pour démontrer les attributs de Dieu par la seule raison, il faut y penser toujours et n’en parler jamais » (p. 336), survit encore, quoique plus subtilement, dans certains courants de la philosophie contemporaine et chrétienne, particulièrement en phénoménologie où, pour étudier les manifestations de Dieu, les héritiers de Michel Henry et Emmanuel Lévinas parlent de Dieu toujours et n’y pensent jamais, du moins ne font jamais l’effort de le penser.

Du vin coupé d’eau au vin coupé de l’eau

L’ultime surprise que réserve la lecture du dernier livre d’Olivier Boulnois, au milieu – rappelons-le – d’une leçon magistrale d’histoire de la théologie, se trouve dans sa conclusion, où est formulée explicitement une idée de l’auteur qui émergeait déjà, entre les lignes, dans le cours de son étude. Le constat de l’historien, au terme d’une enquête qui a mené d’Aristote à Galilée, était assez prévisible : « le concept de théologie s’est retourné comme un gant ». Pour autant, la « théologie n’a pas disparu » (p. 434). L’auteur estime que, n’étant plus une science, la theologia n’a pas de raison d’essayer de le devenir à nouveau, pas plus que la philosophie. Au contraire, elle doit se réfugier dans l’interprétation des Écritures. Le seul espoir de salut pour quelque chose qui aspirerait à être une intelligence de la foi se trouve, selon l’historien, dans l’intelligence de l’Écriture. « Car la plus haute ambition du croyant est de rendre intelligibles ces textes paradoxaux et énigmatiques qui donnent sens à son existence » (p. 434). On peut, à la limite, comprendre qu’une telle intelligence des Écritures soit au cœur du judaïsme ou de l’Islam. En revanche, le croyant chrétien sera surpris d’apprendre que sa « plus haute ambition » est de rendre raison d’un texte sacré qui, pour lui, est évidemment un haut lieu de la révélation divine, mais n’est pas le seul, encore moins le premier.

Cette formule, typiquement non-chrétienne, montre assez que l’analyse de l’auteur obéit au fond à une approche post-métaphysique de la théologie chrétienne. Le recours à une formule de Lévinas pour définir la « tâche » de l’ouvrage, à savoir de relever « les traces de la venue de Dieu à l’idée, de sa descente sur nos lèvres et de son inscription dans les livres » (p. 434) ou à la notion de « métaphores vives » rendue célèbre par Paul Ricœur, suffit à le montrer. Olivier Boulnois a l’honnêteté de dire tout haut ce que d’autres philosophes ou historiens de la philosophie ne disent pas du tout, tout en sabotant dans l’obscurité l’édifice théologique ancestral : « la théologie comme science a été construite à partir d’un modèle de savoir absolu emprunté à la métaphysique, à l’aide de concepts construits par celle-ci, et trop souvent pour parvenir à des conclusions elles-mêmes surdéterminées par la métaphysique » (p. 435). À force de couper exagérément son vin avec l’eau de la philosophie première, la doctrine chrétienne obtient un mélange qui ressemble davantage à de l’eau qu’à du vin. D’où la conclusion, tragique, inévitable : « Aucun compromis avec la métaphysique. Il nous faut donc revenir à l’existence croyante, mais aussi à l’existence aimante et espérante, comme forme de vie : la christianité » (p. 435). Est-il besoin de dire la déception que suscite cette réduction de la foi à l’existence croyante et ce recours à un amour chrétien, au préalable dégagé de son rapport fondamental à la vérité, après les longues pages de l’auteur sur l’effort de la foi en quête d’intelligence et de l’intelligence en quête de foi, de saint Augustin à saint Thomas ? La théologie se trouve réduite à une intelligence de la foi dont l’entreprise, selon Olivier Boulnois, est « de fond en comble herméneutique » (p. 436). L’étude de la théologie comme science s’achève en « christianité », terme heideggerien, ultime paradoxe d’un auteur qui, cherchant à renouveler le christianisme, notamment avec son Saint Paul et la philosophie, a encore recours à ses contempteurs. La montagne accouche d’une souris.

L’impasse était prévisible dès les premières parties de l’ouvrage, et particulièrement lorsque la question de la philosophia christiana s’est présentée à l’analyse de l’historien. Si Olivier Boulnois donne tort à Émile Bréhier, lorsque celui-ci reprend le grief souvent adressé à saint Augustin selon lequel ce dernier aurait emprunté toute sa « prétendue philosophie chrétienne » à Plotin et Platon (p. 122) – en un mot, saint Augustin aurait coupé le vin fort du christianisme à l’eau plate de la philosophie –, il ne donne pas raison, pour autant, à ceux qui, derrière Étienne Gilson, défendent l’existence d’une « philosophie chrétienne ». Son silence ne vaut pas consentement même si, ailleurs, l’auteur reconnaît, avec Gilson et G. Madec, que, dans le cas de saint Augustin, il y a davantage « christianisme de l’hellénisme » qu’« hellénisation du christianisme » (p. 135).

Qu’il le veuille ou non, Olivier Boulnois reste donc tributaire de la critique heideggerienne de la métaphysique alors même qu’il s’efforçait jusque-là de l’en protéger (cf p. 46) et conclut ainsi son ouvrage par un postulat communément admis par celle-ci, à savoir que, de même que « la rationalité théologique ne peut (…) être « vassale » de la métaphysique » (p. 435), la philosophie première doit se libérer de la question de Dieu qui la « surdétermine ». Où l’on voit que toute méprise sur l’articulation entre la philosophie et la théologie, notamment dans son expression thomiste, est lourde de conséquences. Lire le travail du théologien comme celui d’un mauvais sommelier qui couperait son vin à l’eau au lieu de la transformer explique pourquoi, quelques siècles plus tard, l’on s’évertuera non seulement à confondre le vin de la doctrina christiana et l’eau colorée de la théologie naturelle, mais surtout l’on cherchera vainement à revenir à un âge idéalisé où l’eau pure de l’ontologie grecque était séparée du vin. Or chez saint Thomas, et Olivier Boulnois le sait, « même la connaissance naturelle de Dieu suppose une « manifestation » venue de Dieu, qu’elle soit intérieure ou extérieure » (p. 233). En termes évangéliques, le Verbe de Dieu, avant de transformer l’eau en vin, ordonne justement qu’on lui apporte de l’eau : « Remplissez d’eau les jarres » (Jn 2, 7). Le signe donné lors des noces de Cana présuppose la présence de l’eau. En somme, Dieu convoque la philosophie pour lui donner une dignité et une connaissance qu’elle n’est pas capable d’obtenir par elle-même. Il la convoque pour la dépasser et la sauver, certes, mais il la convoque. L’histoire de la philosophie et, avec elle, la philosophie contemporaine, gagneraient à reconsidérer cette vocation débouchant sur une convocation qui caractérise le rapport entre la philosophie et la théologie, depuis le coup d’envoi grec jusqu’au sommet auquel saint Thomas d’Aquin hissera l’une et l’autre disciplines.

Qu’il le veuille ou non, Olivier Boulnois reste donc tributaire de la critique heideggerienne de la métaphysique alors même qu’il s’efforçait jusque-là de l’en protéger (cf p. 46) et conclut ainsi son ouvrage par un postulat communément admis par celle-ci, à savoir que, de même que « la rationalité théologique ne peut (…) être « vassale » de la métaphysique » (p. 435), la philosophie première doit se libérer de la question de Dieu qui la « surdétermine ». Où l’on voit que toute méprise sur l’articulation entre la philosophie et la théologie, notamment dans son expression thomiste, est lourde de conséquences. Lire le travail du théologien comme celui d’un mauvais sommelier qui couperait son vin à l’eau au lieu de la transformer explique pourquoi, quelques siècles plus tard, l’on s’évertuera non seulement à confondre le vin de la doctrina christiana et l’eau colorée de la théologie naturelle, mais surtout l’on cherchera vainement à revenir à un âge idéalisé où l’eau pure de l’ontologie grecque était séparée du vin. Or chez saint Thomas, et Olivier Boulnois le sait, « même la connaissance naturelle de Dieu suppose une « manifestation » venue de Dieu, qu’elle soit intérieure ou extérieure » (p. 233). En termes évangéliques, le Verbe de Dieu, avant de transformer l’eau en vin, ordonne justement qu’on lui apporte de l’eau : « Remplissez d’eau les jarres » (Jn 2, 7). Le signe donné lors des noces de Cana présuppose la présence de l’eau. En somme, Dieu convoque la philosophie pour lui donner une dignité et une connaissance qu’elle n’est pas capable d’obtenir par elle-même. Il la convoque pour la dépasser et la sauver, certes, mais il la convoque. L’histoire de la philosophie et, avec elle, la philosophie contemporaine, gagneraient à reconsidérer cette vocation débouchant sur une convocation qui caractérise le rapport entre la philosophie et la théologie, depuis le coup d’envoi grec jusqu’au sommet auquel saint Thomas d’Aquin hissera l’une et l’autre disciplines.

***

[1] Le philosophe et la théologie, Paris, Vrin, 1960, 2005², p. 92.

[2] On songe, en lisant ces lignes, parmi d’autres critiques de l’œuvre des théologiens, à celle de Spinoza, dans son Tractatus theologico-politicus, à propos de « Maïmonide et d’autres » qui n’auraient eu « d’autre souci que de torturer l’Écriture pour en tirer les billevesées d’Aristote et leurs propres fictions » (Œuvres complètes, Spinoza, Robert Laffont, Coll « Bouquins », Chapitre I, p. 327). Olivier Boulnois a donc doublement raison quand il écrit, à propos de la « stupidologie », formule de saint Bernard : « La tradition de l’opposition à la théologie est donc aussi ancienne que celle-ci » (p. 215).

[3] Introduction à la philosophie chrétienne, Paris, Vrin, 1960, 2007², p. 40.