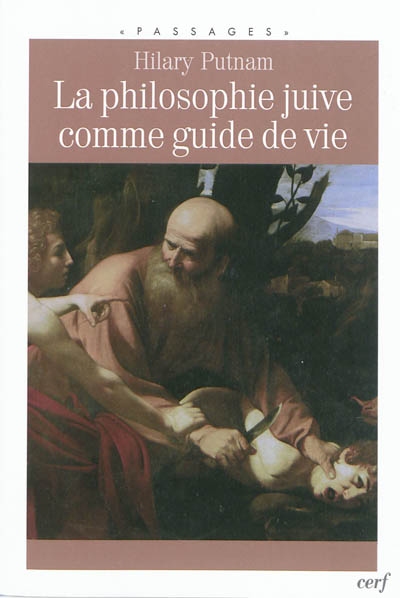

La présente édition1 est la première traduction française d’un texte publié par les Presses Universitaires de l’Indiana en 2008, et, fait intéressant sans doute, la première traduction tout court du livre après celle en italien (les pays de la Lebensphilosophie et des principaux auteurs ici traités attendront). Anne Le Goff traduit littéralement le titre original de ce petit livre, sans toutefois y inclure, contrairement à la traduction italienne, les noms des quatre figures interrogées par l’auteur : Rosenzweig, Buber, Levinas et Wittgenstein, que Putnam nomme ses trois philosophes juifs « et un quart ».

Ce sont eux qui régissent la structure de l’ouvrage, qui aborde d’abord la question d’un rapprochement entre Wittgenstein et Franz Rosenzweig, avant d’examiner plus spécifiquement la pensée religieuse de ce dernier, puis celle de Martin Buber et enfin celle d’Emmanuel Levinas. L’ouvrage se présente ainsi moins comme une présentation d’un ou de plusieurs courants de pensée que comme invitation à épouser une vision éthique du monde à une conviction religieuse, sans pour autant devoir se lier à cette dernière. De fait, le texte de Putnam relève des deux exercices à la fois, et l’enjeu paraît ici mineur. En revanche, celui de l’exercice comme tel ne l’est sans doute pas, et c’est par là qu’il faut peut-être commencer.

1. Par-delà religion et philosophie

Il convient de porter quelques considérations – non évoquées dans le livre – quant à la démarche du patriarche d’Harvard, qui, pour avoir depuis longtemps traité les questions éthiques comme aussi importantes que celles de la philosophie de la connaissance, de la science et de la logique, n’en paraît pas moins s’aventurer simultanément dans deux domaines que l’on ne rattache guère aux courants analytiques américains ou même européens : d’une part, celui d’une philosophie de – ou plutôt à partir de – la religion, et d’autre part, l’étude d’une figure emblématique de la phénoménologie. Ce qui apparaît ici comme une suggestion de profession de foi entérine une sorte de schéma inversé dans la relation entre conviction religieuse et philosophie chez Putnam et une autre figure majeure de l’analyse contemporaine, Saul Kripke. Tous deux sont nés d’une mère juive pratiquante, mais alors que celle de Putnam married a communist. celle de Kripke opta pour un rabbin fondamentaliste. En conséquence, l’un reçu une éducation laïque, et l’autre lut la Torah dans le texte avant d’ouvrir son premier livre de philosophie.

Le premier considéra que la philosophie analytique avait naturellement vocation à traiter, sinon les questions éthiques, du moins à interroger la relation entre faits, croyances et valeurs dans le cadre de son choix progressif en faveur du réalisme non-métaphysique. Le second, qui a certes vingt ans de moins, n’a jamais daigné faire part de ses vues quant à ces problèmes dans ses publications, mais a en revanche confié récemment que sa culture confessionnelle l’avait détourné de toute conception naturaliste ou matérialiste du monde, et l’avait amené à considérer ces positions comme aussi idéologiques que n’importe quelle superstition. En outre, il semble raisonnable de dire que Kripke est resté un réaliste métaphysique. Partant, Putnam a plus ou moins épousé l’attitude de Stanley Cavell à l’égard du délicat legs du dernier Wittgenstein quant au problème sceptique2, (ce qui fut manifestement d’une grande importance pour sa lecture de Rosenzweig), alors que Kripke, dans son célébrissime ouvrage consacré au dit problème, fit l’impasse sur toute la dimension morale du sujet. Fait notoire et bien connu, tout cela n’empêcha pas les deux hommes de collaborer en bonne intelligence, tant sur l’interprétation du théorème de Gödel ou la fameuse expérience de pensée, fondatrice de l’externalisme sémantique, de la Terre jumelle, que sur la logique des noms propres ou l’établissement de la théorie causale de la référence.

Ce n’est qu’à la fin des années 1970, à la suite d’un épisode familial raconté en introduction de son livre, que Putnam se décida à embrasser la pratique religieuse, sous le patronage de celui qui était alors directeur de l’une des principales congrégations juives de Harvard, Rabbi Gold : celui-ci est apparemment resté un confident et camarade de réflexion quotidien de Putnam, et l’ouvrage lui est dédié. On le sait, depuis l’époque déjà relativement lointaine de ces travaux conjoints, le réalisme radicalement anti-psychologique de Putnam s’est adouci, et a cherché à adopter ce visage humain qui a donné son titre à un vaste recueil de textes dont la réédition française fera l’objet de notre prochaine recension. Il semble que ce soit précisément cette évolution qui a déterminé son surcroît d’intérêt pour le questionnement éthique, et l’a conduit dans Ethics without ontology3 à faire publiquement part, entre autres, de son intérêt pour la pensée d’Emmanuel Levinas. Putnam rappelle par ailleurs en introduction de l’ouvrage que son projet a germé dès les années 1997-1999, lors de cours sur la pensée juive donnés aux universités de Harvard et de l’Indiana. De ce point de vue, La philosophie juive comme guide de vie apparaît comme un prolongement logique de cette excursion qui, elle-même, se situait dans la consolidation d’un apaisement du réalisme putnamien. Le monde de Putnam s’est apprivoisé dans son extériorité, en quelque sorte : si les significations ne sont pas des états mentaux, et qu’être justifié dans une croyance n’implique pas pour autant de rendre compte d’un point de vue tiers à soi et au monde, qu’une ontologie ne saurait être naturalisée et qu’il existe pourtant des vérités sur le monde qu’il est raisonnable de considérer comme telles pour la communauté humaine, il peut y avoir aussi un autre point de départ à l’éthique que ceux que proposent le strict intuitionnisme ou le pragmatisme d’une part, l’ontologie kantienne de la commune rationalité de l’autre.

Mais un tel point de départ n’a pas nécessairement à être compris comme fondement philosophique, suggère Putnam, et sa compréhension dans les œuvres des auteurs introduits dans son ouvrage suppose d’en trouver des traces dans l’expérience de la vie même, à laquelle la formation philosophique générale ne saurait constituer une propédeutique. C’est un point essentiel à l’approche du livre, qui ne prétend ni ne souhaite faire œuvre de philosophie de la religion, et s’inscrit en faux, ou du moins dans un autre contexte, vis-à-vis de la tradition juive issue de Maïmonide. La théologie négative supposant l’étude rigoureuse de la métaphysique, elle ne propose rien d’autre que de trouver par le chemin spéculatif les voies d’une foi authentique, qui s’opposerait ainsi à la foi triviale, superstitieuse. Seulement, Putnam n’est pas intéressé à trancher philosophiquement entre une vue de la religion comme superstition ou comme juste vision du monde. Son but n’est même pas de défendre une religion plutôt qu’une autre, et encore moins de dire que nous devrions d’une quelconque façon être religieux. Il se place ainsi davantage du point de vue de Levinas que de celui de Rosenzweig et Buber, en proposant à son tour de s’adresser à la communauté possible des Gentils. En cela, et ce n’est pas si paradoxal, il se rapproche aussi méthodologiquement de Wittgenstein, et de Kripke, qui affirment qu’une philosophie consistante n’a pas à rendre compte – ou tenter de justifier rationnellement – d’une vision du monde, Wittgenstein ajoutant que c’est pourtant bien la vie qu’il s’agit de changer. S’agit-il de sa propre vie ou de celle de ses semblables, c’est là une question délicate que Putnam s’approprie pour y répondre par la seconde option.

Enfin, sans aborder de front cette question comme thème distinct, Putnam rend loisible des s’interroger à plusieurs reprises sur un trait philosophiquement caractéristique de la tradition juive, à savoir le rapport à l’universalisation. On se trouve là, notamment dans le cas des études proposées sur Rosenzweig et Levinas, au point de jonction par excellence du religieux et du philosophique : d’un côté nous avons le passage d’une attitude religieuse à une forme de vie éthique ouverte à tous, en particulier selon la supposition que tout un chacun peut au fond aspirer à être juif. D’un autre côté le philosophe éthique qui voit comme fin à son travail une véritable transformation de la façon de vivre doit répondre à la question : en quoi les principes qu’intimement je crois justifiés sont-ils fondés à s’appliquer à toute l’humanité – et non à une communauté d’individus que jugeraient être mes semblables ? Le retournement possible par rapport au présupposé articulant les deux côtés (l’éthique religieuse serait une catégorie particulière de questionnement éthico-philosophique) pourrait ainsi nous dire que la forme plus générale du problème, comme dans la question que nous venons de formuler, serait à proprement parler une forme juive de questionnement.

2. Reconnaissance et révélation : Wittgenstein et Rosenzweig – et Cavell

Si Putnam rapproche Wittgenstein (qui ne fut jamais un juif pratiquant au contraire des trois autres auteurs convoqués) d’un strict penseur de la religion hébraïque en la personne de Rosenzweig, c’est parce qu’il considère que leurs conceptions d’une pensée dont la vocation serait de changer la manière que nous avons de vivre sont semblables. A bien des égards la thèse de cette communauté d’esprit semble justifiée. Au-delà d’une mise en relation assez évidente, et à première vue insuffisante entre la croisade anti-métaphysique et Rosenzweig et celle de Wittgenstein, Putnam en apporte la conviction par un mouvement de rapprochement extrêmement frappant, qui scelle en outre, une nouvelle fois, sa propre communauté d’interprétation de Wittgenstein avec Cavell : il s’agit ici de montrer en quoi Dieu, à défaut de pouvoir être un sujet de connaissance et donc de théorie philosophique, est susceptible d’être rencontré exactement comme toute chose à l’existence de laquelle tout humain peut être disposé à croire, et qui compose la foi en l’existence d’un monde extérieur. Ce n’est du reste que le premier de deux emprunts conceptuels de Putnam à Cavell.

« …Rosenzweig veut suggérer que la relation adéquate à Dieu ne dépend pas plus d’une théorie, d’une conception intellectuelle de ce qu’ « est réellement » Dieu ou de la saisie de « l’essence », que la relation adéquate aux autres êtres humains ou au monde ne dépend d’une théorie de l’homme ou du monde. Une comparaison avec Wittgenstein peut, une nouvelle fois, nous aider à saisir cette idée. Selon l’interprétation que donne Stanley Cavell dans son ouvrage magistral, Les Voix de la raison, ce dernier trouve « une vérité dans le scepticisme », bien que le sceptique lui-même en distorde et en comprenne mal la signification. Selon cette interprétation, il est vrai que nous ne « savons » pas qu’il y a un monde ni qu’il y a d’autres personnes, mais non pas parce (c’est ce que le sceptique ne comprend pas) « nous ne connaissons pas » ces choses. (…) Il s’agit plutôt, comme le suggère Cavell, de reconnaissance de leur réalité (…). Notre tâche n’est pas d’obtenir une « preuve » qu’il « y a un monde extérieur » ou que notre ami souffre, mais de reconnaître le monde et notre ami. Dans la lecture que je propose de son œuvre, Rosenzweig, le penseur de la religion, ajoute à cela qu’il relève de notre tâche de reconnaître Dieu (…). Mais tout comme le Wittgenstein de Cavell, Rosenzweig insiste sur le fait que la reconnaissance n’est pas affaire de connaissance.4 »

Putnam, qui cite les Remarques mêlées de Wittgenstein par ailleurs, aurait pu d’ailleurs renforcer sa position avec cette citation limpide :

« C’est la vie qui peut nous éduquer à la croyance en Dieu. Et ce sont aussi les expériences. Non les visions ou d’autres expériences de sens qui nous montreraient « l’existence de cette essence », mais des souffrances, par exemple, d’un genre tout différent. Et elles ne nous montrent pas Dieu comme un objet, pas plus qu’elles ne nous le font conjecturer. Les expériences, les pensées – bref, la vie – peuvent seules nous inculquer un tel concept. En quoi il est peut-être semblable au concept d’objet (c’est nous qui soulignons dans la dernière phrase).5

Il faut toutefois remarquer que Rosenzweig n’aurait sans doute pas suivi cette ligne jusqu’à l’idée selon laquelle les concepts de « Dieu », d’ »objet » ou encore de « monde » ou de « souffrance » partagent un caractère conventionnel (dans le sens que Cavell lui donne dans l’opposition à « naturel ») garantissant, précisément, leur reconnaissance dans le cadre de collectivités : quel croyant véritable pourrait sincèrement se satisfaire d’une telle idée ? Le saut à effectuer entre reconnaissance et révélation n’en est pas un dans l’Etoile de la rédemption ou dans la Pensée nouvelle, du moins dans la présentation qu’en fait Putnam. Cette limite apparente du rapprochement n’en est peut-être pas une, si l’on note que Putnam ne tient pas compte du fait que toutes les remarques de Wittgenstein de ce genre au sujet de la religion, et singulièrement du concept de Dieu, sont à lire dans le contexte d’une référence au christianisme. La nuance peut paraître mince, si l’on ne parle que du concept de Dieu, mais elle l’est moins quand on en vient à la forme même de la conviction religieuse.

Or, de ce point de vue, Putnam a sans doute de ne pas s’étendre en justifications pour introduire Wittgenstein comme un penseur juif, fut-ce pour un quart, dans la mesure où il semble raisonnable de considérer son tropisme religieux (y compris le plus tardif au contact des anglicans) comme aux étiquettes confessionnelles. Le point inattendu du rapprochement peut être compris comme celui de la reconnaissance de la foi comme fait anthropologique préexistant à toute codification de la religion, et si cette lecture est incertaine, elle aurait le mérite de se convaincre davantage que Putnam a non seulement raison dans son rapprochement, mais qu’il aurait pu (ou voulu ?) aller plus loin. Putnam nous montre que Rosenzweig, comme Levinas et contrairement à Buber, doit être lu comme théoricien d’un judaïsme authentiquement anhistorique, délivré d’une mission prosélyte et habité par l’éternité que confère l’élection. C’est cette élection elle-même qui devient anhistorique, en se fondant dans le mouvement même que Rosenzweig nomme révélation.

Putnam rend accessible avec beaucoup de clarté ce mouvement de pensée fort difficile, en analysant l’interprétation que fait Rosenzweig de la Genèse, où l’appel de Dieu à Adam (l’homme) est volontairement confondu avec celui à Abraham de sorte que c’est pour tout son peuple que le patriarche répond le hinemi (« me voici ») fondateur de l’amour divin, rendant tout homme disponible à recevoir l’amour d’un Dieu qui serait, selon le mot de Putnam, littéralement « tombé amoureux d’un peuple particulier », dont Abraham devient une forme d’incarnation, elle-même dé-personnifiée et par là anhistorique. La révélation de Rosenzweig gît toute entière dans cet événement qui n’en est donc pas un mais fonde néanmoins tout le judaïsme comme autre chose qu’une religion (aux écritures desquelles il faudrait se soumettre), mais plutôt comme un mouvement infini d’êtres humains doués de cette faculté de rencontrer personnellement Dieu, dans une relation d’idylle décrite comme strictement analogue à celle entre deux amants.6.

Un point attire ici l’attention. On trouve là une première figure manifestant une vision religieuse dépourvue d’appareil théorique interne, qui demande simplement une disponibilité à la révélation, qui est événement mettant en jeu deux personnes, Dieu et moi – la notion de rédemption elle-même étant conçue par Rosenzweig comme l’union absolue et infinie de ceux qui ont eu fait l’expérience de la révélation. Une vision particulière du monde n’est pas plus requise ici, au préalable, qu’une érudition métaphysique ou théologique. Cette position n’est démagogique qu’en apparence, car elle réfute catégoriquement (au contraire de Levinas) que les conditions de la révélation puissent être réunies dans la relation de reconnaissance à nos semblables, à tout le moins dans la mesure où l’échange des reconnaissances qui s’y produit a quelque chose du dialogue platonicien où c’est toujours moi qui décide des pensées que je communique et des objections que je veux bien y traiter7, soit le contraire d’une disponibilité, d’un « Me voici » offert à celui qui dit originellement « Aime-moi ». C’est pourquoi la seule analogie possible dans l’expérience humaine est celle de l’amour vécu comme commandement vis-à-vis duquel il n’est pas possible de se dérober, parce qu’il n’est pas possible de faire ruse de sa connaissance. La boucle que propose Putnam semble se boucler ici : celui qui aime ne sait pas pourquoi il aime, comme le Dieu de Rosenzweig dans l’Etoile ne sait pas pourquoi il aime Abraham mais le force pourtant à l’aimer. Mais pour autant qu’il ne le sait pas, il connaît pourtant bien l’amour, comme sait le reconnaître l’amant sans pourtant pouvoir en apporter de preuve.

C’est sous ce rapport, rétrospectivement, que la crédibilité de l’étonnante introduction de Wittgenstein comme cousin philosophique de Rosenzweig apparaît sous un jour plus clair. Wittgenstein, même si Putnam n’évoque pas ce point, a toujours distingué dans ses remarques entre le Dieu chrétien vu comme problème spéculatif, et dont il faudrait apporter des preuves de l’existence aux croyants souhaitant dépasser la superstition, et la croyance religieuse comme expérience de vie. Putnam souligne par ailleurs que la conception totalement déshistoricisée du judaïsme de Rosenzweig a une conséquence paradoxale en regard de son récit de la révélation comme expérience amoureuse : c’est l’élection d’un amour originel qui explique la dimension plus fortement collective du culte juif, le christianisme étant pour Rosenzweig missionné pour convertir les masses non élues8. Nul doute que Wittgenstein, en effet, aurait été intéressé à une telle conception de la croyance comme événement de vie alternatif à l’acte intentionné ou suscité du converti, et débouchant sur une forme de vie collectivisée à partir de l’intimité même.

3. Ethique versus ontologie : Buber et Levinas (et encore Cavell)

Le chapitre consacré à Martin Buber est plus bref que les autres mais pas moins instructif. Putnam souligne que Buber est, du point de vue philosophique au moins, un penseur déconsidéré par rapport au prestige dont jouissent Rosenzweig et Levinas dans les études théologique juives. Sa présentation se concentre sur l’ouvrage principal de Buber, Je et tu, et présente bien des points communs avec ce qu’on retire de son introduction à Rosenzweig.

Il est mis ici un soin particulier à réfuter un certain nombre d’erreurs que Putnam considère comme courantes dans la compréhension de Buber et de son double concept de « Je-Tu » et de « Je-Cela » (qui n’est pas analogue à la triade de Rosenzweig d’entre Dieu, Monde et Homme). Le principal parallélisme se situe toutefois ici dans la caractérisation par analogie de la relation « Je-Tu », qui se rapproche chez Buber davantage d’une forme d’amitié idéale que de l’amour, la distinction se situant à la fois dans la disparition de la dimension de commandement et dans l’introduction de celle de désintéressement dans la relation à autrui. L’autre distinction dans la symétrie vis-à-vis de Rosenzweig est présentée par Putnam comme la perspective, en quelque sorte supra-religieuse, proposée par Buber, et qui est tout à fait caractéristique, elle aussi, d’une tradition de pensée ayant en vue le changement effectif dans la façon de vivre. Enfin, il est à noter que, sans faire plus que le suggérer, Putnam propose que, sur modèle de communauté d’esprit comparable à celui déjà examiné, l’amitié idéale de la vie religieuse buberienne puisse se rapprocher de celle des Principa Ethicae de Moore.

La perspective ultime de Buber est analysée à l’aune d’un nouvel emprunt conceptuel à Cavell – le perfectionnisme moral, comme lien stylistique entre les pensées éthiques de Kant, Emerson, Mill, Nietzsche et Rousseau, et que Putnam étend donc à Buber puis Levinas. Le perfectionnisme cavellien se définit par la propension à fixer des objectifs moraux parfaitement inatteignables en pratique mais se présentant comme les seules bornes pertinentes pour fixer une normativité éthique consistante, dans la mesure où de simples principes visant à être mis en œuvre seront toujours suspects d’entraîner un conformisme moral dénaturant les principes eux-mêmes. Cette idée, dans sa souplesse, fournit ensuite à Putnam un outil intéressant pour distinguer entre moments normatifs/législatifs et moments perfectionnistes chez Levinas9.

Pour ce qui concerne Buber, il retient surtout ce qui se situe en amont théorique du perfectionnisme qui fait injonction d’une vie meilleure entre humaines ayant appris à s’aimer vraiment dans la réitération, dans le Cela, du « Je-Tu » comme forme épurée, désintéressée du hinemi d’Abraham. Ce qui l’intéresse est davantage la dimension dialogique introduite par Buber dans la nécessité d’une relation personnelle à Dieu (qui, comme chez Rosenzweig, fournit le canon de la relation idéale à autrui, en changeant de canon). Putnam insiste à nouveau dans la conclusion de l’ouvrage sur la sympathie que lui inspire l’idée qu’il ne faut non seulement pas faire de théories philosophiques sur Dieu, mais qu’il faut lui parler (et non seulement s’offrir à lui dans une étreinte).

Cette idée, même non développée par l’auteur, est en effet fort stimulante, car elle suppose de passer outre une bonne fois pour toute l’illusion que le concept de Dieu aurait une signification en-dehors de la possibilité de s’adresser à lui, à tout le moins de le nommer – Putnam rappelle ensuite à dessein, au début du chapitre sur Levinas, combien cette tradition religieuse s’oppose à la preuve cartésienne de l’existence de Dieu. Enfin, il est rappelé combien cette conception suppose de l’inconfort dans la relation au divin, et combien s’adresser dans sa langue à Dieu suppose d’entrer aussi en lutte avec lui, de la même manière que l’on est toujours en lutte avec son propre langage (notons que c’est une analogie entre philosophie et religion dans la thérapie que Wittgenstein a quasiment énoncé mot pour mot dans les Remarques mêlées).

La partie levinassienne de l’ouvrage est en partie un condensé des considérations que Putman avait présentées dans Ethics without ontology. Elles ont, pour l’essentiel, trait à ce qu’on appellera le perfectionnisme moral de Levinas, et qui présente une tension aussi admirable que difficilement tolérable pour Putnam. Avant cela, il n’est pas manqué de rendre hommage à l’habileté avec laquelle Levinas a su se défaire du poids de l’humanisme ontologique qu’il aurait dû logiquement développer à la suite de sa formation phénoménologique. C’est surtout ici le talent pédagogique de Putnam qu’il faut à nouveau saluer, pour la fluidité et l’évidence avec laquelle il fait comprendre les enjeux d’une éthique non fondée sur la thèse, ontologique, que l’identité de la communauté humaine la rend susceptible de partager des règles de conduite. Ainsi :

« Il est important de garder à l’esprit que l’intention de Levinas n’est pas remplacer la métaphysique et l’épistémologie traditionnelles par une métaphysique et une épistémologie différentes, c’est-à-dire non traditionnelles. Remplacer simplement le phénoménalisme de Carnap ou la phénoménologie de Husserl par un réalisme du genre de celui qui a actuellement les faveurs de beaucoup de philosophes analytiques (c’est-à-dire pour Putnam un réalisme métaphysique, à base de telle ou telle théorétique sémantique) ne satisferait aucunement levinas. Une telle métaphysique fait tout autant violence au point de vue de l’agent que le font le phénoménalisme de Carnap ou la phénoménologie transcendantale de Husserl. Dans la conception métaphysique réaliste, comme y a insisté Thomas Nagel (mais sans lui-même abandonner cette conception), le point de vue l’agent disparaît au profit d’un « point de vue de nulle part ». Ce que Levinas veut nous rappeler, c’est précisément l’impossibilité de dériver ce que j’ai appelé l’obligation fondamentale de toute conception métaphysique ou épistémologie. Chacun des thèmes principaux de Levinas – infinie responsabilité, visage contre trace, hauteur – nous renvoie aux deux idées fondamentales que l’éthique est fondée sur l’obligation envers autrui, non sur une « identité » empirique ou métaphysique entre autrui et moi, et que cette obligation fondamentale est asymétrique10. »

L’introduction du problème du « point de vue de nulle part » est ici intéressante, car cette question a de longue date été traitée par Putnam dans ses textes les plus importants sur la philosophie de la connaissance, et qu’il importe de rappeler que ce nulle part se définit comme le lieu d’où pourrait être tenu un discours sur la relation de l’homme au monde : ne pouvant raisonnablement prétendre être le point de vue de Dieu, il devient celui de nulle part. Or, précisément, cette référence éclaircie d’autant le commentaire que fait Putnam de la notion d’infinie responsabilité chez Levinas, dans la mesure où dans ce cas précis la compréhension d’autrui est première par rapport à l’accès à Dieu – a contrario de Rosenzweig et Buber : en trouvant sa place asymétrique à l’égard de chacun dans le monde, un homme peut trouver sa place vis-à-vis de Dieu, et delà précisément, pourra prétendre aimer son Dieu.

L’autre point particulièrement éclairant du commentaire de Levinas ne relève pas du commentaire proprement dit, mais de l’introduction que Putnam fait de Levinas en tant que penseur juif. On ne s’y étendra pas ici, ne disposant pas de toute façon des connaissances nécessaires pour discuter ces considérations, mais pour le profane les pages traitant par exemple de l’étymologie de l’expression hinemi, de la personnalité lituanienne et ashkénaze de Levinas liée à sa méfiance à l’égard du judaïsme charismatique, et surtout de son mode d’universalisation du judaïsme et de l’antisémitisme. On ne s’étendra pas en revanche sur la position « aristotélicienne », que Putnam a déjà exprimée, posant les limites de son adhésion au perfectionnisme levinasien (estimant inutile de pousser su loin l’asymétrie, et donc l’unilatéralisme du changement de la façon de vivre), sinon pour souligner encore la simplicité et la clarté avec laquelle cette position est défendue.

Conclusion : guérir du narcissisme

Il est difficile pour l’athée recensant cet ouvrage d’en établir l’intérêt pour un individu de confession non juive en quête d’érudition oecuménique, ou pour le juif non philosophe cherchant des réponses aux interrogations qu’il porte sur sa propre foi. Du point de vue strictement philosophique, nous avons en tout cas là un petit livre qui ne se contente pas d’être bien écrit, attachant voire émouvant dans sa probité. Bien que ne prétendant nullement éclairer de façon approfondie des spécialistes du sujet, il jette en revanche une lumière bienvenue sur une tradition communautaire de pensée dont l’intérêt philosophique est tout à fait évident et ne se limite évidemment pas à l’exégèse ou à la transcription conceptuelle de textes sacrés. De ce point de vue, le « quart » wittgensteinien, bien qu’exploité de façon parcellaire, convainc assez que « pensée juive » ne se limite pas à « philosophie du judaïsme ».

La leçon que nous considérons comme la plus instructive à cette lecture, en regard de ce que le titre annonce, est bien la cohérence avec laquelle Putnam parvient à convaincre qu’il existe une communauté de pensée, au-delà des frontières en philosophie, science et religion, et peut-être surtout entre pensées analytiques et continentales, pour dire que le travail intellectuel, qu’il soit étude séculière ou « étude et mitzvot11 » n’a jamais vocation qu’à faire vivre différemment que si on ne s’y était engagé. Mais vivre différemment ne signifie jamais se voir différemment en jouant un autre rôle se mentant à soi autant que le précédent (nous ne sommes pas dans le développement personnel), mais, en changeant sa relation au monde, vivre dans celui-ci d’une manière différente, qui tende sinon à s’universaliser- dans un sens tout à fait différent de celui de l’impératif kantien – du moins à se collectiviser.

Si Putnam renonce à suivre Levinas dans l’asymétrie totale de la relation à autrui, il le suit en revanche dans le trait qu’il considère probablement comme le plus expressément juif de son concept de responsabilité, qui suppose de se sentir pareillement responsable du semblable qui me paraît moins semblable qu’un autre, parce que ce n’est pas la question. Non qu’il ne serait légitime d’avoir une telle pensée (qui n’a jamais douté que l’humanité de quelqu’un soit relative ?). Mais parce que le devoir de changer sa façon de vivre implique celui de ce que Wittgenstein nommait la destruction de « l’édifice de ton propre orgueil », afin de viser « à être aimé sans être admiré12, » et qu’écouter autre chose que son ego commence par être capable de s’adresser à celui qui ne me ressemble en rien (et Wittgenstein précisait fort à propos : « Travail effrayant ! ».

Cavell, encore lui, avait déjà identifié le défi du narcissisme comme pierre de touche de la façon dont on pouvait s’approprier le legs wittgensteinien13, et à nouveau Putnam prolonge ici son geste en y adjoignant Levinas. La signification réelle de la fondation non métaphysique de la relation à autrui et possiblement à Dieu apparaît en cela le trait le plus aisément universalisable pour qui veut croire que tous les hommes sont juifs, ou pourraient l’être. La philosophie comme guide de vie recèlerait une unité dans l’aspiration à parler à la vie de quelqu’un, à être la voix du récit proprement édifiant voulu par Rosenzweig, et non à interpréter ou expliquer le concept de notre vie dans une Lebensphilosophie : une bifurcation possible étant de tenter de parler soi-même à Dieu pour le trouver, option qui la sympathie de Putnam.. Celui-ci, volontairement ou pas, nous suggère qu’en cela aussi cette philosophie rejoint la logique de la thérapeutique wittgensteinienne de la parole, comme si parler à un Dieu personnel et ami nous donnait une chance de guérir des représentations langagières erronées sur notre propre croyance – ou incroyance. « Apprentissage pour les adultes » dit Cavell des Investigations de Wittgenstein dans Les Voix de la raison ; « religion d’adultes » répond ici Putnam avec Levinas, à propos du judaïsme.

- Hilary Putnam, La philosophie juive comme guide de vie, Cerf, 2011

- Cavell, Les Voix de la Raison. Wittgenstein, le scepticisme, la moralité et la tragédie, pp. 205-274 Seuil, 1996.

- Harvard University Press, 2004.

- Putnam, La Philosophie juive comme guide de vie, Cerf, 2011, p. 43-45

- Wittgenstein, Remarques mêlées, GF, [86]. Voir aussi à ces sujets [46].»

- Ibid, pp. 66-74.

- Ibid., p. 53.

- Ibid, pp. 79-81.

- Sans que ce soit tout à fait explicite, il semble que Putnam fasse déjà cette distinction au sujet des temps respectifs de la révélation (idylle) et de la rédemption (union), cette dernière ressemblant à un requisit impossible à satisfaire mais dont la fonction serait de donner le sens d’une aspiration au premier.

- Ibid., p. 120.

- Ibid., p. 134-135 : Putnam fait ici un commentaire éclairant de la signification pratique de mitzvot, qui diffère sensiblement du simple commandement religieux au sens chrétien.

- Wittgenstein, op. cit., [38].

- Cavell, op. cit., 3e partie.