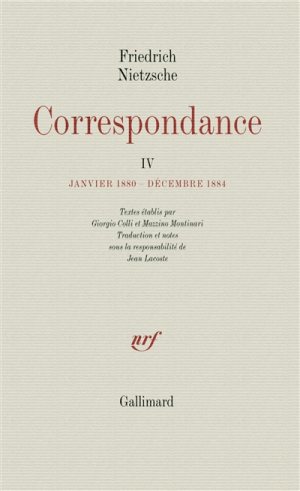

Le quatrième tome de la correspondance de Nietzsche1, paru récemment chez Gallimard, couvre les années 1880 à 1884. Nietzsche s’y livre avec franchise, prudence et simplicité, de telle sorte que le vivant paradoxe qu’il incarne palpite à chaque page comme une basse continue. Le lecteur peut ici approcher l’auteur indépendamment des images d’Epinal et des portraits flatteurs ou critiques qui, aujourd’hui encore, viennent trop souvent entraver la compréhension. Car dans sa correspondance, le philosophe se dévoile sur le ton de la confidence, presque à nu et in puris naturalibus, révélant parfois quelques secrets invisibles dans les œuvres publiées et les fragments posthumes. La correspondance fait certes régulièrement écho au reste de l’œuvre, mais l’essentiel est ailleurs : dans la rencontre avec l’intimité d’un être sensible et dansant, la fréquentation d’une âme ailée, vagabonde et farouche – une sorte de voyage à la vitesse de la lumière où alternent sans cesse euphorie et mélancolie, amitié et solitude, rigueur et exubérance intellectuelle.

Les confidences et les déclarations privées que renferme la correspondance jettent de nouvelles lumières sur la personnalité du philosophe, ses préférences et ses préoccupations intimes. On s’étonne de le voir oublier son propre anniversaire en 1880, on est amusé de découvrir qu’il préfère Paris à Vienne, enfin on s’émerveille lorsqu’il anticipe l’apparition d’« une machine à faire la lecture à haute voix » ! 2 Mais tout prend sens lorsqu’on garde à l’esprit le tempérament et la pensée de notre auteur. Même l’aspiration au voyage et le goût de l’Orient apparaissent pertinents, pour quiconque sait combien Nietzsche aime à comparer les cultures les plus différentes : « Je veux vivre chez les musulmans un bon laps de temps, et ce, là où leur foi s’exerce avec le plus de rigueur : ainsi mon regard et mon jugement pour tout ce qui est européen acquerront plus d’acuité ». A l’occasion, Nietzsche se plait à offrir ses conseils et remarques en matières culinaire, architecturale ou même économique : « J’ai appris, écrit-il par exemple, que la connaissance qu’on a des prix représente la moitié des économies ». 3 Mais c’est lorsqu’il s’imagine être exhibé comme objet de curiosité à l’exposition de Paris sur l’électricité que l’amusement est le plus grand ! Non moins curieuse est l’idée de voyager au Mexique pour échapper aux mauvaises influences de cette même « électricité atmosphérique ». L’étonnant est encore cette étrange pensée prémonitoire que Nietzsche confie à Gustav Krug… 4

La correspondance est bien davantage qu’une lumière jetée, de façon plus ou moins intrusive, sur l’intimité d’un philosophe malade et passionné. Elle est surtout l’occasion de porter un regard neuf sur l’existence tout entière, jusque dans ses dimensions les plus troublantes et problématiques. La morale, l’amitié et la vie apparaissent alors sous un jour tout à fait nouveau : « bien des choses sont imparfaites et […] on doit souvent serrer les dents : aussi devrait-on dire et faire un peu de bien, aussi souvent que cela se peut, de l’un à l’autre, afin qu’il sorte enfin au total quelque chose de la vie ! ». 5 C’est seulement à partir de ce point de vue élevé et englobant, pour ainsi dire panoramique, que l’érémitisme et le renoncement de Nietzsche prennent leur véritable sens : « l’on devrait utiliser et exploiter ce que l’on a (y compris ce qu’on a de pire, comme une mauvaise santé) et s’abstenir de souhaiter quelque chose : quand on les obtient, les choses qu’on désire ainsi ne tiennent finalement pas ce qu’elles avaient promis ». 6 Quant à l’existence elle-même, elle apparaît désormais incertaine, pénible et fragile : « Entrons donc paisiblement dans la nouvelle année, mes chéries, écrit Nietzsche à sa sœur et à sa mère ! Je ne sais pas ce qu’il en adviendra, je ne crois absolument plus à un changement substantiel de mon état, il faut attendre et supporter, sans qu’il faille pour cela perdre toute ardeur à vivre ». 7 Même durant les courtes périodes où sa vigueur revient et où les privations ne sont plus nécessaires, Nietzsche conserve son obscure lucidité, qui lui rappelle régulièrement combien sa vie est sujette aux vicissitudes : « Qui vit d’ailleurs aussi bien et aussi philosophiquement que moi à Gênes (et pourtant nullement ascétique) ? […] Toutefois, en raison de mes yeux presque éteints, je n’ai aucune perspective d’occuper un emploi lucratif dans le reste de ma vie ». 8

Correspondre est aussi l’occasion pour Nietzsche de réfléchir à sa place dans le monde, de contempler sa condition depuis une multitude de points de vue différents. Il confie à sa mère et à sa sœur ses formidables ambitions : « voilà à quoi ressemble l’être qui va rendre immortel notre nom pas trop beau ». 9 Mais il se décrit ailleurs comme un « vieux musicien malheureux […] nouveau philosophe impossible, incomplet, […] auteur d’aphorismes » 10. Toujours menacé de perdre confiance, il cherche appui dans l’amitié : « Des amis comme toi, écrit-il à Rohde, doivent m’aider à conserver ma foi en moi-même ». 11 Après avoir indiqué à sa mère qu’il place son courage et sa virilité ailleurs que dans l’évitement des écueils, il ajoute : « je dois me battre pour réaliser quelque chose de correct à ma manière, malgré la méchante maladie […] Je suis régulier comme une horloge ». 12 Nietzsche est conscient de ses contradictions intestines, qui font de lui une énigme : « j’ai sans doute la tête trop pleine d’idées, et ce sont ces idées qui me font répéter dix fois par jour : « Qu’importe ma personne ! » (C’est ma façon de me donner courage.) Car très souvent, je ne sais moi-même comment j’arrive à concilier ma faiblesse (d’esprit, de santé et d’autres choses) avec ma force (dans la manière d’envisager les perspectives et les tâches) ». 13 Dans sa correspondance, le philosophe ne livre pas la vérité sur lui-même, même s’il avoue honnêtement faire le choix de la dissimulation et du secret : « Vers quoi tend encore tout ce qui est en moi, voilà ce qui ne se laisse pas dire en un mot – et ce mot, si je le connaissais, je ne le prononcerais pas ». 14 Reste qu’il suffit de lire un peu entre les lignes pour découvrir le sens profond d’un langage qui, pour être crypté, n’en véhicule pas moins des idées parfaitement lumineuses : « Je parle de façon obscure, résume Nietzsche, mais ma pensée n’est pas obscure. – » 15

La posture du génie méconnue paraît à Nietzsche « la plus ridicule » d’entre toutes, pourtant le philosophe sait que son message ne sera pas compris avant longtemps : « Le destin de mes idées suivra une très lente et longue voie […] ma vie ne commencera qu’après ma mort, et […] durant ma vie, je resterai mort ». 16 L’auteur ne se conçoit pas comme un écrivain et pour lui ses productions ne sont pas des « livres ». 17 A l’époque de la parution d’Aurore, il se réjouit d’avoir « presque oublié le contenu de [ses] écrits antérieurs » et il nous invite bien plutôt à faire « de notre vie entière un monument pour nous ». 18 Il écrit comme on parle avant d’agir, car il a toujours su « se faire précéder par [ses] paroles pour ensuite les égaler par [ses] actes ». 19 Dans cette démarche, il tente d’associer son discours à l’activité artistique. Il dit en particulier de la musique de Peter Gast : « c’est précisément la musique qui correspond à ma philosophie ». 20

Aurore apparaît dans la correspondance comme « « un pas décisif » – un destin plus qu’un livre », ou encore comme « l’un des livres les plus courageux, les plus sublimes et les plus sensés que le cerveau et le cœur d’un homme aient jamais enfantés ». 21 Pourtant Nietzsche demande à son éditeur de ne pas en faire la publicité et il prédit à celui-ci un sombre destin : « [il] finira par se ruiner avec mes livres invendables ». 22 Une fois le manuscrit du Gai Savoir terminé, Nietzsche se décrit comme « le plus grand âne parmi les écrivains ! ». 23 Il croit que cet ouvrage, restera son ultime et dernier livre 24 : « dix fois j’ai tenu ce livre pour impubliable et suis dix fois revenu de cette conviction. A présent, voici ce que je pense – l’opinion de mes lecteurs actuels sur ce livre ou sur moi n’importe absolument pas, – mais ce qui importe assez, c’est ce que j’ai pensé de moi, ainsi que l’on pourra le lire dans ce libre : ne fût-ce que pour mettre en garde contre moi-même ». 25 Le Gai Savoir, qui dresse « un nouveau portrait et un nouvel idéal de la libre pensée », achève « la série de textes qui commence par Humain, trop humain ». 26

Dans la mesure où correspondre conduit Nietzsche à réfléchir à sa condition, le philosophe se trouve renvoyé à son immense solitude, son isolement vertigineux, aussi pesant que passionné. Il en perçoit intensément chaque nuance, il en discerne chaque qualité, ce qui permet de dégager plusieurs types de solitude, à commencer par le terrible « isolement érémitique » : une solitude « inouïe », démesurée et toujours grandissante, pour ne pas dire envahissante, un isolement à la fois physique et intellectuel qui est associé à l’abandon et à la mort. 27 Celui qui l’éprouve se sent souvent comme un étranger dans le monde : « Longtemps encore, il me faut vivre sans contact avec les êtres et dans une ville dont je ne connais pas la langue […] Je vis comme si les siècles n’étaient rien ». 28 Quiconque vit hors du temps de cette façon est étranger à la vie elle-même et comme mort au monde : Nietzsche confie à Paul Rée avoir « parfois l’impression de regarder les choses et les êtres comme quelqu’un qui serait mort depuis longtemps – ils m’émeuvent, m’effrayent et me ravissent, mais j’en suis très loin. Celui qui a disparu pour toujours ». 29 Cet isolement a néanmoins permis à Nietzsche « de découvrir [ses] propres ressources » et il intensifie le réconfort procuré par les amis. 30 Reste que Nietzsche aspire à un autre type d’isolement : « la solitude idéale », « une solitude absolue », donc en ce sens de « la solitude la plus parfaite », celle qui s’éprouve comme un besoin ou « une passion naturelle » et qui guérit l’âme de ses maux. 31 Tous les efforts de l’auteur tendent à créer cette solitude capable de l’accomplir, en donnant « satisfaction à toutes les exigences impérieuses et pourtant très modestes de [sa] nature », enseignées par une prodigieuse somme de souffrances. Dans les pires moments, cette solitude permet « peut-être de supporter encore la vie pendant quelques années ». 32

La solitude s’ajoutant à la maladie, Nietzsche subit le martyre : « Ma vie est dure, je souffre beaucoup » écrit-il à Erwin Rohde ; « je suis toujours presque à demi mort » confie-t-il à sa mère et à sa sœur. 33 Il en informe Paul Rée : « je vous avoue que cela va très mal ». 34 Il indique à Franz Overbeck qu’il a traversé « une décadence générale » en raison du climat. Pour lui « tout est fardeau » et lutte incessante : « C’est un combat permanent, jour après jour », « Chaque jour un combat », « Chaque jour de la détresse et un combat ! ». 35 Pareille lutte épuise rapidement les forces de l’âme, contraintes de capituler : « J’ai été fatigué de vivre » reconnaît le philosophe à bout de force, parfois gagné par le découragement : « Je ne vaux plus rien, malheureusement, malheureusement ». 36 Nietzsche fait l’amer constat de la vanité de tout : « Tout est si insignifiant, je n’ai exercé d’influence sur personne, personne ne m’a consacré une pensée ». 37 Son humeur est « continûment mélancolique ou chagriné[e] ». Mais même dans les pires moments d’apitoiement, la volonté connaît de brefs sursauts d’affirmation : « Quelque chose a pénétré mon cœur trop profondément, ce « nihilisme à briser le cœur ». Allons, gardons courage ! ». 38

La peine provoquée par la solitude est aggravée par un état d’hypersensibilité et d’hypercérébralité qui déroute le philosophe et le tient en échec : « Il faut que je m’écarte de moi-même, écrit-il. Mes pensées me dévorent ». 39 Fébrile, embrouillé, il tente d’expliquer son trouble à Peter Gast : « je suis trop bouleversé et […] un seul mot ébranle trop ma sensibilité ». 40 De l’avis de Nietzsche, ses propres écrits trahiraient la situation misérable de leur auteur, qui reconnaît être imparfait qu’eux : « [Mes propres œuvres] reflètent l’image d’une créature souffrante, incomplète, à peine maîtresse de ses organes essentiels, – moi-même dans l’ensemble, je me fais si souvent l’effet d’un griffonnage qu’une puissance inconnue tracerait sur le papier pour essayer une nouvelle plume ». 41 C’est que l’écrivain est perpétuellement malade, affligé par une douleur sans cesse croissante : « Mon état empire toujours, écrit-il, et les ténèbres s’épaississent ! ». 42 Les rigueurs hivernales l’accablent particulièrement : « Toujours malade, souvent alité, accablé par l’hiver, répétant deux cents fois par jour : « Que suis-je ? » – et c’est là l’homme à vous dire autre chose que « j’ai confiance » ? ». 43

Puisque Nietzsche rejette les mensonges de la médecine moderne, il pratique l’automédication. Dans sa correspondance, comme dans ses publications, il soutient la thèse du médecin de soi, laquelle avait déjà été envisagée par Tibère, puis Montaigne, qui décident de suivre leurs appétits dans le domaine de la santé et de la maladie, en quoi ils seront suivis par « les plus grands noms de la médecine et de l’histoire naturelle au XVIIème siècle », comme le note Canguilhem 44. « Je veux être mon propre médecin », déclare Nietzsche de façon limpide, ou encore : « je tiens à tout prix à être désormais mon propre médecin ». 45 Il ne s’agit pas pour lui d’une lubie, mais d’une nécessité, parfois vécue comme une contrainte : « Je veux toujours m’imposer jour après jour une vie d’une rigoureuse régularité et uniformité ». 46 Averti que son existence vie exige « cinquante conditions essentielles », il fait tout ce qu’il peut pour adoucir et « alléger un état de santé précaire par la « sagesse » que donne la pratique de la vie ». Ces conditions sont éminemment variables : « le régime change selon le lieu et le climat ». 47 Néanmoins, le philosophe semble ne jamais abandonner la « marche en pleine nature », souvent jusqu’à 8 heures par jour ! 48 La prouesse tient à l’alliance de cette médecine exigeante avec la quête de la grandeur : « Celui qui pourrait observer à la dérobée comment j’arrive à combiner les soins nécessaires à ma guérison avec la réalisation de mes grandes tâches ne m’aurait pas en petite estime. Ma manière de vivre n’est pas seulement très courageuse, elle est aussi raisonnable au plus haut point et s’appuie sur des riches connaissances médicales soutenues par des observations et des recherches incessantes ». 49

En dépit de ses efforts, Nietzsche ne trouve aucun remède qui puisse le soulager suffisamment : « Chaque jour je lutte pour ma santé, aucun régime ne veut marcher, doux et clair, perpétuelles douleurs d’estomac, malade tous les deux jours, etc. ». Le philosophe a beau protester, rien n’y fait : « Dire que tant de souffrances me sont dévolues ! Stupide économie de mon corps ! ». 50 Il tente de supporter son fardeau, sans perdre de vue ses objectifs : « je veux finir ma tâche en dépit de ma maudite santé ». Néanmoins le découragement l’envahit et la pensée du suicide le hante : « L’effrayant et presque incessant martyre de ma vie fait naître en moi le désir d’en finir ». Nietzsche va jusqu’à espérer une hémorragie cérébrale libératrice. 51 Lors d’une attaque furieuse qui l’a « fait vomir trois jours et trois nuits, écrit-il, j’appelais la mort ». A 35 ans, il se décrit comme « un jeune vieillard, qui n’en veut pas à la vie, même s’il doit en désirer la fin ». 52 Il confie à Peter Gast : « Je rumine la question de savoir s’il ne me serait pas finalement permis de rejeter tout le fardeau ; mon père est mort à l’âge que j’ai ». 53 Si Nietzsche ne quitte pas la vie, c’est en définitive parce que son supplice est l’instrument privilégié de sa quête de grandeur, ce qui lui permet en somme de « faire les tentatives et les expériences les plus instructives dans le domaine spirituel et moral ». 54

A plusieurs reprises, le spectre de la folie plane sur l’existence du philosophe affligé : « [la maladie] fait contrepoids à des instincts universels qui me poussent très haut, et qui dominent à tel point que, sans de lourds contrepoids, je finirais infailliblement par devenir fol […] A peine ai-je secoué la détresse de ces deux journées que, dès mon réveil, ma folie se remet à poursuivre les choses les plus invraisemblables ». 55 La correspondance, heureusement, témoigne d’une amitié puissante qui fournit le remède privilégié contre la déraison : « Un seul, avec ses idées, peut passer pour fou – et assez souvent à ses propres yeux ; mais la « sagesse » commence à deux ainsi que l’assurance et la bravoure et la santé de l’esprit ». 56

Pour endurer son mal, le philosophe puise de la force partout où il le peut, à commencer par la marche en pleine nature : « Je suis au moins huit heures par jour sur les chemins : c’est à ce prix que je supporte la vie ». 57 Mais la meilleure thérapie consisterait à transformer le poison en remède, c’est-à-dire faire du malheur le terreau d’une joie nouvelle : « Il y a plusieurs moyens de devenir fort et de recevoir de fortes ailes pour voler : la privation et les souffrances en font partie, ce sont des moyens dans l’économie de la sagesse. Toujours, sur toute désolation, un chant de joie – n’est-ce pas, c’est la vie ! Cela peut être ! ». 58 Passionné de solitude et rompu aux sacrifices, Nietzsche mérite à plus d’un titre les qualificatifs d’ermite et de renonçant qu’il s’attribue lui-même. 59 Son goût des longues marches en forêt justifie ces titres. 60 Mais pour supporter la rigueur de la vie qu’il s’est obligé de mener, et pour la rendre digne d’être vécue, Nietzsche dispose de nombreuses ressources qui lui permettent, déclare-t-il, de « purifier et polir [son] âme » sans le secours de la religion et de l’art. 61

C’est surtout dans l’amitié que Nietzsche tire la force de supporter sa vie, l’amitié étant en effet la condition d’un amour de soi authentique et sain : « on cesse de s’aimer bien lorsqu’on cesse de s’exercer à l’amour d’autrui ». 62 L’amitié rapproche les cœurs sans tenir compte des différences extérieures, au point que le philosophe, saluant le sexe féminin, n’hésite pas à reconnaître la dette qu’il a envers lui. 63 Mais l’amitié reste néanmoins une aventure incertaine, qui suit un chemin souvent tortueux : Nietzsche ne sait s’il doit s’éloigner de Peter Gast pour cesser de l’embarrasser, ou au contraire commercer avec lui, tant il a, lui écrit-il, « besoin de vous, car je vous aime autant que je vous honore et voudrais pouvoir vous ménager ». 64 Ailleurs, il se plaint au contraire que Rohde « n’a aucune compassion, écrit Nietzsche, pour ce que je souffre et je subis ». 65 Ce qui le préoccupe au plus haut point semble le rapport à Wagner, Nietzsche n’ayant jamais pu oublier la façon dont le musicien s’est détourné de lui : « Je souffre atrocement lorsque je suis sevré de sympathie. Et par exemple, rien ne pourra compenser, pour moi, la perte de la sympathie de Wagner, ces dernières années ». A plusieurs reprises, la correspondance dévoile le respect sans faille et le plus authentique amour du philosophe envers le génie musical : « Si souvent je rêve de lui et toujours dans le style de notre confiante intimité d’alors ! Jamais entre nous une parole méchante ne fut prononcée, dans mes rêves non plus – mais beaucoup de paroles encourageantes et enjouées et peut-être n’ai-je autant ri avec personne ». Mais les amitiés perdues sont « les plus durs sacrifices, écrit Nietzsche, que la ligne de conduite de ma vie et de ma pensée ait exigés de moi ». Tout se passe comme si l’amitié valait plus que la raison et réduisait celle-ci au silence : « après une heure d’entretien sympathique avec des êtres qui me sont absolument étrangers, toute ma philosophie chancelle ; il me semble tellement absurde de s’obstiner à avoir raison au prix de l’amour et de ne pouvoir communiquer ce qu’on a en soi de plus sérieux pour ne pas s’aliéner la sympathie ». 66

Davantage que l’amitié, c’est l’amour qui anime et trouble notre philosophe. Lorsqu’il demande à Paul Rée de saluer une nouvelle venue, Lou-Andréa Salomé, Nietzsche ajoute : « je suis avide de cette sorte d’âme. Oui, je me mettrai bientôt en quête de telles proies – j’en ai besoin pour ce que je veux faire pendant les dix prochaines années ». 67 Il s’abandonne alors au rêve d’une relation pédagogique où l’amour alimenterait les créations intellectuelles : « Vous savez bien que j’aimerais être votre professeur, écrit-il à Salomé, votre guide sur le chemin qui mène à la production scientifique ? ». Peu après, il renchérit : « j’aimerais beaucoup pouvoir être votre professeur. Enfin, et pour dire toute la vérité : je suis présentement à la recherche de personnes qui puissent être mes héritiers ; je nourris toutes sortes de choses qui n’apparaissent pas du tout dans mes livres – et cherche le terreau le plus beau et le plus fertile pour les faire fructifier ». 68 Mais Nietzsche manifestement ne s’y prend pas avec assez de tact : « Je manque d’expérience et d’habitude pour les choses de l’action, avoue-t-il à Salomé ; cela fait des années que je n’ai jamais eu à expliquer ou à justifier le moindre de mes actes devant qui que ce soit ». Après s’être éloignée de Lou quelque temps, il justifie cette prise de distance par son incapacité à maîtriser les sentiments de son cœur enflammé : « j’ai été littéralement renversé par cet événement qu’a été pour moi la découverte d’un « être nouveau » – conséquence d’une solitude par trop rigoureuse et d’un renoncement complet à l’amour, à l’amitié. Je devais me taire, car, en vous évoquant, j’aurais à chaque fois été bouleversé (c’est ce qui m’est arrivé chez les bons Overbeck). Eh bien ! je vous raconte tout cela pour vous faire rire. En moi tout est toujours humain – trop humain et ma folie croît en même temps que ma sagesse ». 69

Malgré les douleurs qui l’affligent, Nietzsche parvient à trouver, grâce à la diététique, la philosophie, l’amitié et l’amour, un bonheur puissant, lucide et enthousiaste, capable de transformer la boue du cœur en joyau éclatant. Le philosophe ne succombe plus au désespoir depuis qu’il a été apaisé et soulagé par les merveilles de la philosophie : « ma consolation, je la trouve dans mes pensées et les perspectives qui s’ouvrent devant moi ». Difficile à cet égard de ne pas s’étonner de voir la vieille thèse socratique, selon laquelle la connaissance rend heureux, être revisitée et employée à nouveaux frais : « cette joie assoiffée de connaître m’élève à des hauteurs où je triomphe de tous les martyres, de toutes les désespérances. Tout compte fait, je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été, et pourtant ! ». 70 Lorsqu’elle n’apporte pas le bonheur, la connaissance reste une aventure périlleuse, qui développe l’intrépidité : « Jamais homme ne mérita moins que moi le qualificatif d’ »accablé ». Mes amis […] disent que je suis, sinon le plus heureux, du moins le plus courageux des hommes ». En dépit des douleurs et de l’isolement, Nietzsche connaît des instants libérateurs, des moments d’apothéose qui semblent le porter à l’Empyrée : « L’intensité de mes sentiments m’épouvante et me fait rire – déjà un certain nombre de fois, je n’ai pu quitter la chambre, pour le motif risible que j’avais les yeux enflammés – par quoi ? Chaque fois, j’avais trop pleuré la veille pendant mes vagabondages, et non point des larmes sentimentales, mais des larmes de jubilation, cependant que je chantais et divaguais, doué que je suis d’une vision nouvelle par quoi je me trouve en avance sur les autres hommes ». 71 Il loue, euphorique, les valeurs les plus affirmatrices : « vive la liberté, la gaieté et l’irresponsabilité ! Vivons au-dessus de nous, afin de pouvoir vivre avec nous-mêmes ! ». Cette heureuse perspective surgit à la façon d’une révélation soudaine : « Comment pourrais-je supporter la vie si je ne pouvais de temps en temps voir en quelque sorte ma propre nature dans un métal purifié et sous une forme sublimée – moi qui ne suis que fragment et misère itinérante, auquel il est rarement donné, au cours de quelques « bonnes minutes », de jeter un coup d’œil vers le pays le plus beau où voyagent les natures entières et complètes ». 72 C’est manifestement cette vision bienheureuse qui a envahi Nietzsche lorsqu’il a fait la découverte stupéfiante de la pensée de Spinoza : « Je suis tout surpris, s’étonne-t-il, tout à fait enchanté ! J’ai un prédécesseur, et quel prédécesseur ! ». 73 Gageons que la publication de la correspondance des années 1880-1884 communiquera au lecteur cette gaieté d’esprit qui confère à l’existence un éclat tout à fait nouveau.

- Nietzsche, Correspondance, Tome IV, janvier 1880-décembre 1884, Traduction Lacoste, Paris, Gallimard, 2015

- op. cit., § 55, Lettre à Franziska et Elisabeth, 20 octobre 1880 (« J’avais oublié mon anniversaire, pour la première fois »), § 40, Lettre à Heinrich Köselitz, 18 juillet 1880 (« Paris [est] préférable à Vienne ») et § 181, Lettre à Franziska et Elisabeth Nietzsche, 21 décembre 1881 (« Après la machine à écrire une machine à lire à haute voix serait une très belle invention »), cf. § 210, Lettre à F. Overbeck, 17 mars 1882 (« Mes amis n’ont plus qu’à inventer une machine à faire la lecture à haute voix »)

- op. cit., § 88, Lettre à Heinrich Köselitz, 13 mars 1881 et § 101, Lettre à Heinrich Köselitz, 10 avril 1881

- op. cit., § 140, Lettre à Köselitz, 21 août 1881 (« Il y a à Paris une exposition sur l’électricité : je devrais véritablement y figurer parmi les objets exposés, peut-être suis-je sur ce point plus réceptif qu’aucun être humain, pour mon malheur »), cf. § 167, Lettre à Overbeck, 14 novembre 1881 (« j’aurai dû être à l’exposition de Paris sur l’électricité, en partie pour y apprendre quelque chose de nouveau, et en partie comme objet d’exposition car je rivalise avec les singes dans l’art de deviner les modifications météorologiques et comme « prophète du temps » je suis probablement un « cas spécial » »). – op. cit., § 163, Lettre à Franz Overbeck, 28 oct 1881 : « C’est à cause des terribles influences sur moi de l’électricité atmosphérique – elles vont me pousser à parcourir la terre entière, il doit bien exister des lieux qui offrent à ma personne des conditions de vie plus favorables, par exemple les hauts plateaux du Mexique, du côté de l’océan Pacifique (la colonie suisse de « Neubern »). Très, très, très torturé, jour après jour ». – op. cit., § 207, Lettre à Gustav Krug, 10 mars 1882 : Nietzsche dit s’être demandé récemment pourquoi Gustav ne publiait pas quelque chose ; il pensait à « une ligne mélodique de Jung Niklas ». Le matin suivant, Rée lui tendît son premier cahier de lieder et lorsque Nietzsche l’ouvrît, il remarquât immédiatement le Jung Niklas

- op. cit., § 73, Lettre à Franziska et Elisabeth, 25 décembre 1880

- op. cit., § 121, Lettre à Elisabeth 1881

- op. cit., § 73, Lettre à Franziska et Elisabeth, 25 décembre 1880

- op. cit., § 85, Lettre à Ernst Schmeitzner, 23 février 1881

- Friedrich NIETZSCHE, Correspondance, tome IV, janvier 1880-Décembre 1884, éd. Gallimard, coll. « nrf », 2015, § 114, Lettre à Franziska et Elisabeth Nietzsche, 11 juin 1881

- op. cit., § 144, Lettre à Paul Rée à Stibbe, fin août 1881

- op. cit., § 96, Lettre à Erwin Rohde, 24 mars 1881

- op. cit., § 78, Lettre à Franziska, 29 janvier 1881

- op. cit., § 58, Lettre à Franz Overbeck, 31 octobre 1880

- op. cit., § 131. Lettre à Elisabeth Nietzsche, mi-juillet 1881

- op. cit., § 121, Lettre à Elisabeth Nietzsche, 1881

- op. cit., § 188, Lettre à Ida Overbeck, 19 janvier 1882

- op. cit., § 116, Lettre à Elisabeth, 19 juin 1881

- op. cit., § 97, Lettre à A Heinrich Köselitz, 30 mars

- op. cit., § 143, Lettre à Köselitz, fin août

- op. cit., § 110, Lettre à Overbeck, 18 mai 1881 et § 109, Lettre à Franziska et Elisabeth, 18 mai 1881

- op. cit., § 85, Lettre à Ernst Schmeitzner, 23 février 1881 et § 125, Lettre à Franziska et Elisabeth, 9 juillet 1881

- op. cit., § 89, Lettre à Ernst Schmeitzner, 13 mars 1881 et § 94, Lettre à Heinrich Köselitz, 20 mars 1881

- op. cit., § 241, Lettre à Lou-Andréa Salomé, 15 juin 1882

- op. cit., § 244, Lettre à H. Köselitz, 19 juin 1882

- op. cit., § 244, Lettre à H. Köselitz, 19 juin 1882

- op. cit., § 251, Lettre à Lou-Andréa Salomé, 27/28 juin 1882

- op. cit., § 244, Lettre à H. Köselitz, 19 juin 1882 ; § 58, Lettre à Franz Overbeck, 31 octobre 1880 ; § 244, Lettre à H. Köselitz, 19 juin 1882 ; cf. § 190, Lettre à H. Köselitz, 26 janv 1882 : « Il me vient du dehors si étonnamment peu de bon, je suis dans ma solitude comme enneigé et je vis ainsi, un peu trop délaissé et trop considéré comme mort, même par mes amis »

- op. cit., § 66, Lettre à Franz Overbeck, seconde moitié de novembre 1880

- op. cit., § 124, Lettre à Paul Rée, 8 juillet 1881

- « C’est le total abandon dans lequel je me suis trouvé qui m’a d’abord permis de découvrir mes propres ressources » (op. cit., § 2, Lettre à Malwida von Meysenbug, 14 janvier 1880) ; « Ma solitude est inouïe, pas seulement à Stresa, mais aussi dans mes pensées. Alors, chaque parole, chaque geste des vrais amis n’en est que plus réconfortant. Oh, quel besoin en ai-je ! » (op. cit., § 58, Lettre à Franz Overbeck, 31 octobre 1880

- op. cit., § 66, Lettre à Franz Overbeck, seconde moitié de novembre 1880 ; § 144, Lettre à Paul Rée à Stibbe, fin août 1881 et § 59, Lettre à Paul Rée, 31 octobre 1880 : « Je vois de plus en plus clairement que la solitude la plus parfaite m’est une médication en même temps qu’une passion naturelle – il faut provoquer l’état qui rend le plus créatif, sans craindre les nombreux sacrifices qu’il nous impose »

- « Je ne supporte pas les voyages, je n’ai pas d’argent pour changer d’endroit et le reste et j’ai besoin d’une solitude absolue, non comme d’une marotte, mais comme de la condition qui me permettra peut-être de supporter encore la vie pendant quelques années – je vous avoue que cela va très mal » (op. cit., § 144, Lettre à Paul Rée à Stibbe, fin août 1881)

- op. cit., § 161, Lettre à Erwin Rohde, 21 octobre 1881 et § 203. A F. et E. Nietzsche, fin février 1882

- op. cit., § 144, Lettre à Paul Rée à Stibbe, fin août 1881 et § 146, Lettre à Franz Overbeck à Zurich, 5 septembre 1881

- op. cit., § 184, Lettre à Ovebeck, 28 décembre 1881 (« moi à qui tout est fardeau ! ») ; § 159, Lettre à Franziska et Elisabeth Nietzsche, 21 octobre 1881 ; § 160, Lettre à Franz Overbeck, 21 octobre 1881 et § 164, Lettre à Franziska et Elisabeth Nietzsche, 29 octobre 1881

- op. cit., § 115, Lettre à Heinrich Köselitz, 17 juin 1881 et 38, Lettre à Elisabeth Nietzsche, 7 juillet 1880

- op. cit., § 136, Lettre à Köselitz, 14 août 1881

- op. cit., § 52, Lettre à Franziska et Elisabeth Nietzsche, 14 octobre 1880 et § 88, Lettre à Heinrich Köselitz, 13 mars 1881

- op. cit., § 83. A Heinrich Köselitz, 22 février 1881

- op. cit., § 94. A Heinrich Köselitz, 20 mars 1881

- op. cit., § 143, Lettre à Köselitz, fin août 1881

- op. cit., § 97, Lettre à Heinrich Köselitz, 30 mars 1881

- op. cit., § 60, Lettre à Heinrich Köselitz, 7 novembre. Cf. § 57, Lettre à Elisabeth, 31 octobre 1880 : « Je vis, mélancolique et patient, dans l’alternance des bons et des mauvais jours. J’ai toujours trop froid et je redoute plus que jamais l’hiver ».

- George CANGUILHEM, « L’idée de Nature dans la pensée et la pratique médicale », in Ecrits sur la médecine, Seuil, 2002

- op. cit., § 68, Lettre à Franziska et Elisabeth, 24 novembre 1880 et § 125, Lettre à Franziska et Elisabeth, 9 juillet 1881

- op. cit., § 73, Lettre à Franziska et Elisabeth, 25 décembre 1880

- op. cit., § 122, Lettre à Heinrich Köselitz 1881 ; § 96, Lettre à Erwin Rohde, 24 mars 1881 et § 99, Lettre à Franziska et Elisabeth, 6 avril 1881

- op. cit., § 79, Lettre à Heinrich Köselitz, 3 février 1881 (« Il me faut mes 6-8 heures de marche en pleine nature »)

- op. cit., § 125, Lettre à Franziska et Elisabeth, 9 juillet 1881

- op. cit., § 70, Lettre à Franziska et Elisabeth, 15 décembre 1880 et § 77, Lettre à Heinrich Köselitz, 25 janvier 1881

- op. cit., § 208, Lettre à H. Köselitz, 11 mars 1882 et § 2, Lettre à Malwida von Meysenbug, 14 janvier 1880

- op. cit., § 1, Lettre à Otto Eiser, début janvier 1880 et Lettre à Malwida von Meysenbug, 14 janvier 1880

- op. cit., § 83, Lettre à Heinrich Köselitz, 22 février 1881

- op. cit., § 1, Lettre à Otto Eiser, début janvier 1880 : « Ma vie est un fardeau terrible. Je m’en serais déjà affranchi depuis longtemps si cet état de souffrance et de renoncement presque absolu ne me servait pas précisément à faire les tentatives et les expériences les plus instructives dans le domaine spirituel et moral »

- op. cit., § 66, Lettre à Franz Overbeck, seconde moitié de novembre 1880

- op. cit., § 101, Lettre à Heinrich Köselitz, 10 avril 1881

- op. cit., § 46, Lettre à Franziska et Elisabeth, 2 août 1880

- op. cit., § 128, Lettre à Marie Baumgartner, 15 juillet 1881

- op. cit., § 40, Lettre à Heinrich Köselitz, 18 juillet 1880 (« Dans cet « ermitage » en pleine forêt, dont je suis l’ermite »), § 68, Lettre à Franziska et Elisabeth, 24 novembre 1880 (« ma vie d’ermite ») et § 240, Lettre à Lou-Andréa Salomé, 12 juin 1882 (« L’effroyable existence de renoncement que je suis obligé de mener, aussi rigoureuse que n’importe quel ascétisme, offre quelques consolations qui me rendent la vie plus estimable que le non-être »)

- op. cit., § 40. A Heinrich Köselitz, 18 juillet 1880 : « Il est tout à fait juste d’être à présent redevenu ermite et d’aller se promener dix heures par jour en cette qualité » ; § 50, Lettre à Franziska et Elisabeth, 21 août 1880 : « C’est […] lui [le frère du Lama] qui « renonce au monde » et ne cesse de parcourir les forêts ».

- op. cit., § 2, Lettre à Malwida von Meysenbug, 14 janvier 1880

- op. cit., § 40, Lettre à Heinrich Köselitz, 18 juillet 1880

- op. cit., § 188. A Ida Overbeck, 19 janv 1882 : « Je dois à deux femmes l’expression la plus éloquente du fait que mes idées sont vraiment réfléchies et prises en compte, pas simplement lues »

- op. cit., § 54, Lettre à Heinrich Köselitz, 20 octobre 1880

- op. cit., § 210, Lettre à F. Overbeck, 17 mars 1882

- op. cit., § 49, Lettre à Heinrich Köselitz, 20 août 1880

- op. cit., § 215, Lettre à Paul Rée, 21 mars 1882

- op. cit., § 243, Lettre à Lou-Andréa, 18 juin 1882 et § 249, 26 juin 1882

- op. cit., § 239, Lettre à Lou-Andréa, 10 juin 1882 et § 251, Lettre à Lou-Andréa, 27/28 juin 1882

- op. cit., § 1, Lettre à Otto Eiser, début janvier 1880

- op. cit., § 125, Lettre à Franziska et Elisabeth, 9 juillet 1881 et § 136, Lettre à Köselitz, 14 août 1881

- op. cit., § 208, Lettre à H. Köselitz, 11 mars 1882 et § 144, Lettre à Paul Rée à Stibbe, fin août 1881

- op. cit., § 135, Lettre à Overbeck, 30 juillet 1881