Eric Chauvier est anthropologue à l’université de Bordeaux, auteur de plusieurs livres d’enquêtes sur des objets bien peu exotiques au premier abord, comme une usine rejetant des déchets toxiques (Somaland) ou une jeune Rom mendiant devant un centre commercial (Anthropologie). Chaque fois, c’est un fait, souvent minuscule, apparemment insignifiant, qui constitue le point de départ de la recherche. C’est le cas de son essai Contre Télérama, écrit à la fois comme un témoignage et comme la protestation consternée d’un habitant de zone périurbaine qui apprend dans l’hebdomadaire culturel que le lieu où il vit est tout simplement « moche » –sous-entendu : n’a pas le droit à l’existence, donc devrait être rasé rapidement, pour ne plus écorcher les yeux des journalistes parisiens… L’auteur tentera alors de rendre compte de la laideur des lieux, des gens aussi, mais d’une façon qui rendra vraiment justice à ce qu’ils sont. Chauvier peut même partir d’une simple phrase, banale d’apparence, qui pourtant procure un indéfinissable sentiment de malaise, comme dans Que du bonheur, qui explore le vide des expressions toutes faites et la misère qu’elles révèlent ; ou encore La Crise commence où finit le langage, sur la violence insidieuse de l’argumentaire d’une vendeuse au téléphone ; ou comment une conversation on ne peut plus plate déclenche une angoisse digne de Kafka, puis une réflexion sur la fatalité sociale et les moyens d’y échapper…

Wittgensteinien, l’auteur s’appuie sur l’analyse du langage quotidien pour analyser certaines de ces situations de désarroi où nous avons l’impression de perdre notre emprise sur la réalité. A mi-chemin du discours théorique et du récit vécu, entre anthropologie et littérature de l’insolite, il conçoit chaque livre comme une ascèse pour se défaire d’un aveuglement ou d’un envoûtement véhiculé par nos façons de parler, suivant la leçon des Recherches philosophiques : « La philosophie est un combat contre l’ensorcellement de notre entendement par les ressources de notre langage » 1.

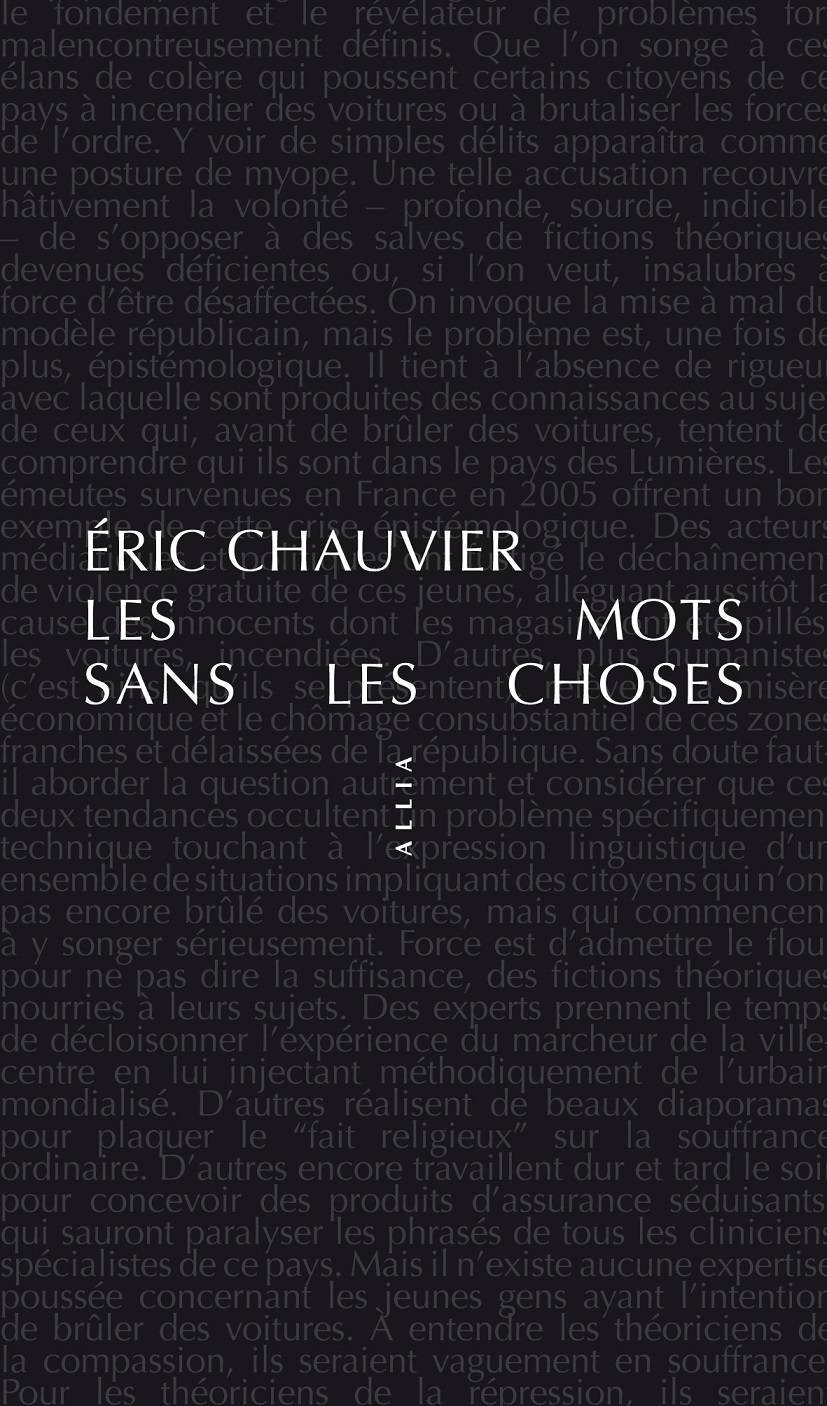

L’auteur vient de publier un nouvel essai, Les Mots sans les choses 2, auquel je vais m’intéresser plus particulièrement. En comparaison des précédents livres de l’auteur, toujours très courts, cet essai de 120 pages ferait presque figure de grande somme théorique ! L’auteur veut y montrer les méfaits de l’emprise toujours plus grande des discours savants dans la conversation courante, et en quoi ces discours, loin de nous aider à être en prise sur notre quotidien, provoquent au contraire une perte de contact avec lui.

Les mots malades du langage

L’auteur part de ce constat : le citoyen de notre époque est en permanence informé des diverses tendances et mots d’ordre du moment, parmi lesquels il peut piocher à loisir, comme dans les rayons d’un supermarché, afin de se confectionner une véritable panoplie morale, politique et idéologique. Le citoyen « point trop mécontent d’une ville voulue moderne » (Rimbaud) peut être à loisir social-libéral ou altermondialiste, féministe ou tradi, réac ou progressiste etc. Mais que veulent encore dire ces mots, employés dans l’absolu, sans contexte ?… Pourquoi à force de les employer, comprenons-nous de moins en moins notre vie quotidienne ? Comment expliquer, par exemple, le vague malaise mêlé d’euphorie du citadin qui devrait se sentir pleinement épanoui dans une « ville-monde » ? Pourquoi notre réalité ordinaire n’est-elle pas à l’image de ce que nous proposent les théories grandioses des sciences sociales ?

Éric Chauvier exprime un mélange d’agacement et de désarroi face à cette invasion de termes passe-partout, qui ne disent rien de ce que nous vivons. Ce sont des termes savants à l’origine, qui à force d’être révérés, fétichisés, deviennent des signifiants vides. Ils appartiennent à un langage aseptisé, d’où toute référence à la vie ordinaire a été évacuée, au profit d’abstractions rassurantes (l’auteur parle de « fictions théoriques »), si larges qu’on y ferait rentrer tout et son contraire. Ainsi selon l’auteur des discours sur le care, sur la Démocratie, la finance ou le développement durable…

La thèse de l’auteur est que ce travers scolastique, dû à des habitudes de lecteurs révérends envers la parole des Maîtres, s’est propagé dans le domaine des sciences sociales, avant d’aboutir dans nos discours courants et de nous rendre incapables d’exprimer ce que nous vivons comme difficultés, comme conflits, comme hésitations. Nous nous sentirions presque coupables, avec tout cet arsenal théorique à notre disposition, de ne pas y trouver tout de suite la solution à tout problème. Eric Chauvier dénonce ce « langage malade » et entend mener ce qu’il appelle une « psychopathologie du langage ordinaire ». On saisit bien le paradoxe : si les gens ne parviennent pas à comprendre le monde dans lequel ils vivent, ce n’est pas tant à cause d’un manque de maîtrise de disciplines théoriques, c’est au contraire à cause d’un abus de leur langage. Mais cela va plus loin : c’est que le langage des sciences sociales est lui-même déficient. L’auteur ne reste donc pas perplexe tant devant un mauvais usage des termes savants, mais surtout devant le mauvais usage que les savants eux-mêmes font du langage !

A force d’être réutilisés sans réflexion, ces termes savants masquent notre expérience. Pour l’auteur, il faut au contraire retrouver tout ce qu’il y a de perturbant, de « dissonant » dans l’expérience, non pas d’abord en apprenant à mieux voir -donc par un retour phénoménologique à ce qui se donne à la conscience- mais par un travail sur le langage lui-même. Nous devons, suivant Wittgenstein, partir des « jeux de langage » dans lesquels nous sommes toujours déjà pris ; en d’autres termes, l’enquêteur doit revenir aux mots qu’il emploie et qui véhiculent le sens de ses pratiques. Il peut alors accepter accéder au scepticisme de celui qui doute de ce qu’il croyait au contact de ce qu’il observe. Il lui faut dès lors abandonner la posture de celui qui sait pour honnêtement remettre en question ses présupposés, et accepter par là même l’aspect dérangeant, inquiétant, de toute enquête.

Tout le problème est bien de s’arracher aux mirages d’un langage savant défaillant. Sur le quatrième de couverture du livre, une citation du livre est écrite en caractères blancs sur fond noir avec un texte en gris. Or la citation est illisible si on la regarde de face, car le gris brillant de l’extrait masque les caractère blancs de la citation. Il faut donc pencher ou tourner le livre pour que la citation apparaisse : « Mais c’est en cassant l’ambiance que le sens apparaît ». J’ignore si cet effet est volontaire mais il est en tous les cas signifiant. Il nous rappelle le point de départ de toute anthropologie : apprendre à observer avec un regard oblique. Et c’est cela, je crois, que tente l’auteur dans ce livre. Il faudra dès lors définir ce que serait une enquête anthropologique exprimée dans un langage sain, débarrassé des prestiges et ensorcellements des fictions théoriques. Dans cette recension, j’essaierai de déterminer en quoi le langage dénoncé par l’auteur est malade, puis comment nous pourrions nous en « guérir ».

Les conversations en ville

Afin de définir ce langage malade, l’auteur distingue d’abord deux formes « saines » : d’un côté le discours théorique, dont le but est de construire des modèles idéaux, des archétypes qu’on ne devra pas confondre avec les individus ou les événements réels (ainsi du suicide chez Durkheim) ; de l’autre, les récits faits par les individus que l’anthropologue rencontre lors d’une recherche sur le terrain, comme cet ex-dealer de banlieue qui parle de ses projets d’avenir. Entre ces deux types de discours, valables dans leurs limites propres, l’auteur repère un troisième type de langage, qui a « contaminé » les deux autres, qui est fait de « fictions théoriques » dont on a oublié qu’elles le sont (des théories et des fictions) et qu’on confond dès lors avec les choses réelles. C’est ainsi que beaucoup de gens, un peu frottés de psychanalyse, se sentent capables de disserter sur l’hystérie ou la paranoïa, comme s’ils savaient clairement ce que désignent ces pathologies décrites par Freud. De même sur tous les « grands sujets » dont il faut savoir parler en ville… Lors d’un dîner, il sera bien vu de disserter d’abondance sur la crise du capitalisme, le système financier, avec forces notions théoriques impressionnantes, conférant au discours une aura d’autorité et de parfaite maîtrise dialectique. Mais de quoi parle-t-on au juste ? Non pas de ce qu’on connaît parce qu’on en a fait l’expérience, mais seulement de ce dont on a entendu parler.

« Connaissez-vous un trader que vous pourriez relier à la description de votre propre vie ? se demande l’auteur. De quoi parlons-nous au juste si ce ne sont de sources de seconde main, glanées dans des médias de masse, que nous confondons avec un mot théorique ? J’essaie d’être clair face à ceux qui s’emportent et me soutiennent que je me prends trop la tête (ah, se prendre la tête !). Avec mon humour particulier, je leur demande aussi d’imaginer que nous décrivons la cathédrale de Chartres à partir d’une carte routière de l’Eure-et-Loire, pénétrant les détails alentour avec des cartes IGN adaptées ; ou encore que nous dépeignons son style gothique au moyen de la définition du dictionnaire des noms propres » 3.

A force d’employer un tel langage, on ne décrit plus l’original, mais le modèle théorique ; plus le territoire mais la carte. « Par suite d’un usage inapproprié des concepts, parler clairement est devenu impossible au quotidien » 4.

Il ne serait pas possible d’en faire appel à un bon sens commun, aux opinions « saines » des ignorants sincères dont parle Pascal, contre les aberrations savantes, car ces aberrations ont imprégné l’opinion, et l’ont donc rendue « malsaine », pratiquement et théoriquement. La thérapie doit donc porter directement sur les extravagances métaphysiques des producteurs de discours savants.

Un exemple de fiction théorique : le « fait religieux »

L’auteur prend l’exemple d’un fétiche très en vogue en ce moment, le « fait religieux », appellation floue qui désigne tout un tas de problèmes qui se posent en ville, à l’école, dans les lieux publics, et qui engage la coexistence de gens de confessions religieuses différentes, ainsi que le respect des religions dans un état laïc etc. Pensons par exemple au problème de définir ce qu’est exactement un signe religieux « ostentatoire » (à partir de quelle taille le devient-il ? Comment définir une façon « ostentatoire » de porter une croix ?). L’expression « fait religieux » désigne dans le langage institutionnel, tout un ensemble mal défini de cas et de situations, mais définies de manière volontairement floues. Ainsi, la volonté de la part de certains croyants d’afficher leur foi, et par extension ces situations quotidiennes où ces attitudes peuvent engendrer frictions, énervement, jalousies ; parfois de l’indignation, de l’inquiétude, de la violence aussi etc.

L’expression désigne également une résurgence de l’intégrisme, une radicalisation de certains adeptes qui, pour toutes sortes de raisons, veulent revenir à une obédience stricte (ou ce qu’ils croient en être) de leurs préceptes. Il n’y a, au bout du compte, qu’en ensemble de cas particuliers, qu’on essaie tant bien que mal de ranger sous une appellation générale : le fait religieux. Si je me réfère à ma propre expérience en lycée, je garde l’image d’une élève musulmane qui enlève son voile dès qu’elle passe la grille de l’établissement. Je pense à ces filles dans le couloir qui font des remarques à mi-voix sur une autre élève qui affiche « avec ostentation » sa croix ; ou ces élèves influencés par le salafisme qui se tiennent à l’écart pendant la classe de ski et se montrent agressifs envers les filles. Je pense à cette heure syndicale où les professeurs font le point pour faire face à ces questions : comment parler aux élèves concernés sans envenimer la situation ; comment aborder le salafisme dans ses composantes intégristes ; comment parler aux parents sans rameuter immédiatement des associations de défense des religions, puis peut-être les caméras de télévision (avec la tempête médiatique qui s’ensuivrait) etc.

Toute cette réalité, conflictuelle, riche, où rien n’est réglée d’avance, est comme passée à la Javel et devient, dans sa désignation institutionnelle : le « fait religieux », tout simplement. Et l’on comprend avec Éric Chauvier que ce langage lisse a pour fonction de lisser le réel ; que ces expressions « neutres » (on dit le fait religieux, pas le « problème » par exemple) visent à neutraliser ces situations, en sorte que ceux qui ont à faire face à ces cas se retrouvent avec pour seule aide un langage qui ne leur sert à rien, ni à désigner ce qu’ils vivent ni à trouver des solutions adaptées. On pourrait parler d’un langage reconstitué, comme on le dit pour les aliments 5. Ce langage est donc défaillant. Il ne désigne pas, il obscurcit, il rend tout plus flou. Il encombre l’esprit et engourdit la capacité de décision et d’action.

L’auteur n’emploie pas immédiatement le terme, mais en le lisant on l’a tout de suite (c’est le cas de le dire) sur le bout de la langue, c’est la langue de bois ! Qu’a-t-on dit une fois qu’on a affirmé que le fait religieux devait être pris dans toute sa complexité et sa diversité, dans le respect des identités religieuses de chacun mais aussi des lois de la République ? Rien. On a fait mine d’enregistrer l’existence d’une réalité mais on l’a évacué bien vite, comme on pousse la poussière sous le tapis. Débrouillez-vous avec ces consignes, on compte sur vous… Et surtout ne faites pas de vague.

Eric Chauvier évoque une autre situation, celui d’un forum social où les enseignants présents se retrouvaient sommés plus ou moins directement, de reprendre à leur compte cette idée de « fait religieux » : « leur esprit était obscurci par ce que je nomme une “fiction théorique”, soit un modèle conceptuel surplombant plaqué sur le vécu de chacun au point de rendre celui-ci inexprimable » 6. Armé de cette pseudo-idée, qui semble incontestable tant elle est vague, on réalisera « de beaux diaporamas pour plaquer le “fait religieux” sur la souffrance ordinaire » 7. On organisera colloques, tables-rondes, rencontres, forums, avec toutes sortes d’experts et d’observateurs, aux discours tantôt rassurants (l’islam des Lumières), tantôt anxiogènes (les commandos anti-IVG), jamais vraiment en prise sur la réalité. La question serait de savoir si la production de ce discours institutionnel peut avoir des effets positifs, servir à une prise de conscience et à des mobilisations réfléchies, ou s’ils ne manifestent qu’une triste impuissance à réfléchir et à agir.

La demande politique explique en bonne partie ce type de production, car les décideurs ont besoin, comme le dit si bien l’auteur, de « concepts qui fonctionnent dans un monde qui fonctionne » 8. On attend de la sociologie, de l’anthropologie, de la géographie urbaine, de la macro-économie… qu’elles nous disent comment marche le monde et comment mieux le faire marcher. L’auteur s’intéresse au contraire à ce qui coince : par exemple, ce langage de l’expertise médicale, où la prise en compte de la maladie du patient –qui est après tout le travail du médecin – a laissé place au langage de l’expertise et de l’assurance, celui des techniciens de la santé pourrait-on dire. On calculera les facteurs à risque et on quantifiera les chances de réussite d’un traitement. Pourquoi cette technicisation du langage ? Parce qu’elle répond à des exigences de spécialisations accrues, qui ont pour conséquence un émiettement des savoirs et un refus de prendre en compte les contextes sociaux de la maladie. Pour Éric Chauvier, la réponse ne fait pas de doute : ce langage n’est pas en accord avec la réalité vécue, ce qu’il appelle la « vie à échelle I ». Celui qui parle un tel langage malade voit les choses de très haut, à échelle 1/100 ou 1/1000 au moins. Grâce à ces idées fictives, il se tient très loin de ce dont il parle. Il a donc toutes les chances d’avoir l’oreille des décideurs politiques, qui aiment les grandes et belles théories, applicables telles quelles et dont les accents grandioses ne manqueront pas de faire effet sur l’électorat.

L’envoûtement théorique

La seconde partie du livre est consacrée à plusieurs figures des sciences sociales, chez qui l’auteur repère cet emploi d’un langage théorique malade. La manière dont Éric Chauvier, dans de brefs chapitres, passe en revue des figures comme celles de Bourdieu, Foucault, Axel Honneth (la théorie de la reconnaissance) s’apparente à un joyeux jeu de massacre, comme à la fête foraine. Il y a une désinvolture certaine à traiter de ces dignes figures de la pensée sociale en trois ou quatre pages, moins parfois, et, à vrai dire, cette désinvolture a quelque chose d’assez réjouissant dans son insolence. Au contraire, combien d’articles et de chapitres ne parleront pas de la distinction bourdieusienne ou de l’épistémè foucaldienne en moins de cinquante pages, généralement pour n’aboutir qu’à de la paraphrase ou à des comparaisons stériles (type « le pouvoir symbolique chez Foucault et Bourdieu ») ? Éric Chauvier, lui, va directement à ce qu’il veut dire, et l’on ne saurait trop le remercier de ne pas fatiguer inutilement son lecteur.

Toutefois, ce style elliptique se paye d’une certaine obscurité pour qui ne connaît pas à fond les auteurs critiqués. Allusif plus souvent qu’à son tour, l’auteur reconduit en quelque sorte la position de celui qui sait et qui n’a pas à développer, tant cela va de soi. L’art de l’ellipse et de l’allusion est bien le signe d’une maîtrise savante des contenus, qui peut se passer des lourdeurs de l’exposé et s’autoriser un air décontracté – Bourdieu l’a amplement démontré.

Mais sur le fond, que reproche Éric Chauvier à ces théories sociales ? En d’autres termes, pourquoi leur langage peut-il être dit « malade » ? Ce que montre l’auteur, c’est qu’aucun de ces grands systèmes de fictions théoriques n’est capable de rendre véritablement compte de cas singuliers, dans ce qu’ils ont de conflictuel, de confus, de déroutant, voire d’angoissant. Soit le cas de cet ex-dealer de banlieue qui a fait pendant des années la « fourmi » pour de gros fournisseurs : le connaisseur en sciences sociales pourra à loisir plaquer divers notions toutes faites pour expliquer la situation de ce jeune homme désarçonné face à son avenir. Il ne sera pas difficile d’expliquer ses problèmes par les luttes pour la reconnaissance, par la montée des inégalités, par la misère induite par le manque de capital symbolique… Autant de grands mots rassurants, qui ne seront malheureusement pas d’une grande aide pour comprendre son désarroi face à l’avenir.

A propos d’une adolescente victime de viols répétées, placée en centre d’accueil, l’auteur écrit : « Face à X, le premier effondrement concerne justement mes a priori théoriques et en premier lieu l’injonction d’empathie. Je ne peux pas me mettre à sa place. Je ne peux même pas tenter de ressentir ce qu’elle ressent. Elle m’effraie et me fascine à la fois. Notre rencontre n’a rien d’harmonieux ; elle ne fonctionne pas ; X me fuit et je finis par redouter de me retrouver face à elle. Ce qu’elle réveille en moi est tout à la fois menaçant, incertain et nécessaire. Pour tout dire, elle m’est même absolument anti-(em)pathique » 9. L’enquête commence vraiment quand l’appareillage théorique du chercheur est soudain inutile. Il ne faudra alors pas chercher à rétablir les certitudes vacillantes et, après un moment de panique, reprendre le contrôle rationnel et théorique de la situation, mais au contraire, accepter cette défaillance de la théorie et voir ce qui ressortira de ce « travail du négatif ». A l’inverse, les discours théoriques dénoncés par l’auteur, si différents soient-ils, ont un point commun, celui d’être considérés par leurs auteurs comme vrais (valides, vérifiés) a priori, sans plus de discussion possible. Chaque cas d’étude viendra donc immanquablement renforcer la conviction première. Ce langage est donc malade non parce que théorique, mais parce qu’il se présente a priori comme valable, comme une étagère de casiers dans lesquelles il n’y a plus qu’à faire rentrer le réel. Cet envoûtement dénoncé par l’auteur tient donc à une adhésion fasciné à un discours qui a éliminé toute conflictualité.

« Le problème de la philosophie sociale défendue par Axel Honneth est qu’elle est une fiction théorique qui prétend parler du monde social. Les concepts qu’il mobilise, “pathologie sociale” ou “sentiment d’injustice”, perdent leur charge de négativité en donnant une version déconditionnée de la vie à échelle I » 10.

Le tort de Foucault, quant à lui, serait d’avoir refoulé sa propre subjectivité, de l’avoir dissimulé derrière ses recherches sur la prison ou les marginaux. Par ce refus d’une implication personnelle, qui contreviendrait à l’exigence de neutralité du savant, ces auteurs échouent à cerner des situations singulières. Ils produisent au contraire des modèles théoriques généraux : la sociologie de Bourdieu, à la limite, ne décrira plus certaines situations telles qu’elles sont, mais telles qu’elles devraient être si elles étaient parfaitement conformes à ce qu’en dit Bourdieu, si l’individu avait pleinement incorporé les déterminismes qui pèsent sur lui et s’il avait, en particulier, fait le deuil de toutes ses ambitions irréalistes. 11 Il faudrait voir si Bourdieu élimine réellement la négativité, en l’écrasant sous un lourd appareil théorique, ou si au contraire, il ne nous donne pas à sentir précisément, par son langage apparemment contradictoire, les conflits intimes, souvent insurmontables, que vivent des gens ordinaires, en nous mettant simultanément face à nos propres hésitations. Il n’en demeure pas moins que l’éthique de travail proposée par Éric Chauvier est aussi exigeante que stimulante : ne pas craindre de s’impliquer dans l’enquête, ne pas chercher à se tenir à une distance de sécurité mais prendre le risque d’éprouver la misère et les souffrances de l’interlocuteur. Il n’y a pas de dolorisme derrière cette attitude, mais la volonté de comprendre sincèrement la situation étudiée. En creux de ces critiques, Éric Chauvier définit donc sa propre pratique d’anthropologue : engagement personnel dans l’enquête de terrain, attention à tout ce qui fait « dissonance » par rapport aux modèles et surtout, interrogation sur le langage tel qu’il est parlé, dans la lignée de Wittgenstein pour qui le sens des mots est dans leur usage et ne se comprend donc qu’en contexte, en étant toujours attentif à une « expérience concrète où le désaccord est tout à la fois possible, violent et riche de sens » 12.

Fictions théoriques, fictions symboliques

En effet, pour se désenvoûter des fictions théoriques décontextualisées, il faudrait une attention accrue à l’emploi précis des mots, afin d’aider chacun à s’approprier un langage adapté à sa situation ainsi qu’à repérer les discours détachés des choses. L’enjeu politique de cette sorte de « réforme de l’entendement », apparemment menée sur la base d’analyses minuscules, n’est pas mince. « Si je dis “je vois des arbres”, des marqueurs déictiques indiquent si je vois réellement ou virtuellement ces arbres : si je me trouve dans une forêt, devant un écran, devant une peinture ou encore si j’utilise cette formule dans un sens figuré. Au sujet de la langue de bois, vous pouvez par exemple repérer les marqueurs déictiques lorsqu’un gouvernant énonce la phrase suivante : “Dans cette affaire, les Français doivent savoir que tout est parfaitement clair.” […] Le repérage des marqueurs déictiques s’avérera bien plus payant. Sauf que dans le cas observé, il n’y en a pas. Les sources en attestent : nommer la clarté (tout serait « parfaitement clair ») ne suffit pas à produire de la lumière » 13.

Éric Chauvier débouche dans sa troisième partie sur une critique du langage de la « gouvernance, ce mode de gouvernement cautionné par la parole des experts, qui agglomère plusieurs discours savants pour produire l’apparence d’une méthode et d’une scientificité inébranlables dans la conduite des affaires publiques. « Les mots sans les choses » est bien la formule génératrice de ces discours qu’on enseigne dans les instituts d’études politiques et dans les écoles de hauts fonctionnaires, où l’on apprendra en quelques années à disserter de tout et de rien avec aplomb. Une nouvelle forme d’alliance entre savoir et pouvoir… C’est donc par une étude des mots eux-mêmes qu’on peut apprendre à déceler si les mots employés sont ou non en rapport avec les choses évoquées.

L’auteur critique par exemple ces hommes politiques qui viennent sur les plateaux télés nous expliquer que le pays « va mal » ou « va mieux ». Eric Chauvier repère le passage injustifié d’un registre à un autre (« d’un ensemble d’indicateurs économiques théoriques à une métaphore anthropomorphique », comme dans l’expression « le pays va mieux »), sans shifters, soit les embrayeurs permettant de passer d’un contexte à un autre 14. On serait évidemment tenté de s’interroger, en retour, sur la métaphore employée par l’auteur lui-même pour qualifier la « gouvernance », celui de « langage malade ». Quels shifters nous permettraient de passer du registre du langage à celui de la maladie ? Implicitement, le passage se ferait en admettant la relation établie par Wittgenstein entre nos « jeux de langage » (c’est à dire nos façons de parler et les pratiques qui y sont correlées) et les formes de vie, auxquelles ces jeux renvoient en dernier recours. Quand on dit que deux personnes parlent le même langage, c’est qu’elles s’entendent implicitement, parce que pour elles, l’idée de ce qu’est la vie est semblable. A l’inverse, un langage qui me rebute, me dégoûte, me répugne, est celui de quelqu’un qui voit la vie d’une façon que je ne peux accepter. Il me semble alors que pour lui et moi, la vie ne prend pas forme de la même façon. Je ne pourrais pas accepter de voir la vie comme lui. Le langage de la gouvernance serait donc malade de ne plus renvoyer à rien, de ne plus exprimer aucune vie.

L’auteur explique du reste très bien la fascination paradoxale que peut susciter durablement ce langage creux. Si son contenu théorique est très faible, sa fonction symbolique est en revanche très puissante. Parlant des auteurs des émeutes en banlieue de novembre 2005, l’auteur avance que ceux-ci se sentaient d’abord exclus de tout ordre symbolique, de toute forme de reconnaissance sociale : « A entendre les théoriciens de la compassion, ils seraient vaguement en souffrance. Pour les théoriciens de la répression, ils seraient vaguement délinquants, mais toujours vaguement vagues. La carence conceptuelle saute aux yeux. Tout se passe comme si ces futurs délinquants ne méritaient pas même d’être asphyxiés par ces métadiscours. La ségrégation se fait à tous les niveaux, y compris en ramenant ces presque pyromanes en situation de ne plus être tétanisés par le langage. Comme les riches, ils veulent pourtant leur dose d’aliénation conceptuelle et de déconditionnement. Ils exigent des définitions d’eux-mêmes qui les surplombent […] Ce qu’ils désirent est si simple : que les producteurs de fictions s’intéressent un peu à eux » 15.

La psychopathologie du langage, avant d’être d’ordre intellectuelle, relève d’abord du désir, celui d’être reconnu, inséré dans un ordre symbolique rassurant. Les grands mots d’ordre sur la ville-monde, la mondialisation etc. ont pour cette raison un très fort effet de mobilisation. Ils enthousiasment, ils entraînent l’adhésion, comme autant d’avatars contemporains des mythologies du progrès et de l’avenir radieux (ou du présent déjà euphorisant). C’est dire que, même si on venait parler de Wittgenstein à ces gens en rupture avec l’ordre social, ils n’auraient sans doute pas envie d’écouter, non parce qu’ils seraient trop incultes pour le comprendre, mais peut-être parce qu’ils verraient trop bien les conséquences de sa philosophie, à savoir qu’ils devraient renoncer pour de bon à croire à ces fictions symboliques, qui sont pourtant indispensables à chacun pour se faire une idée de qui il est en société, et qu’on ne peut critiquer que tant qu’on n’en est pas totalement privé. C’est dire, au risque du lacanisme, que le symbolique n’est pas le réel, mais que sans symbolique, il n’est pas d’accès au réel. Les symboles sont des fictions dénuées de réalité, mais sans ces fictions, la réalité perd tout attrait. L’auteur le dit explicitement: « Puisque la psychopathologie du langage ordinaire est devenu le seul modus operandi, toute alternative devient improbable. Sans elle, le sevrage est trop brutal ; la vie ordinaire paraît inerte et informe ; l’incendie est imminent » 16 Autrement dit, s’il n’est plus soutenu par un ordre symbolique, le réel devient si rebutant qu’on voudrait le détruire. Les zones de non-droit deviennent aussi (d’abord ?) invivables parce qu’elles sont des zones de non-symbole. Sans cette inscription symbolique, la vie ne prend plus forme.

S’il faut se défaire de grands termes généraux, comment faire pour ne pas en rester à la précarité des opinions et des points de vue ? Comment évitera-t-on les platitudes et les façons stéréotypées de parler qui sont le lot du langage ordinaire (indépendamment de toute « contamination » par des formules savantes mal digérées) ? Celles-ci ne viennent pas, me semble-t-il que de l’emploi impropre de termes savants. Or, il suffirait, affirme l’auteur, de se déprendre de ces travers scolastiques pour trouver ou retrouver un langage enfin en prise sur les choses. C’est là le nerf de toute sa critique. On l’a vu, il n’y aurait pas simplement d’un coté la langue impropre parlée par l’opinion, face à ce langage bien fait qui serait celui des sciences. Il y a plutôt l’imitation par « l’opinion » d’un langage savant déjà défaillant. Voilà pourquoi selon l’auteur, il faudrait se déprendre de cette fascination pour les « savoirs ». On se retrouve inévitablement pris dans un noeud de complications : parce qu’il faudrait toute une théorie (wittgensteinienne) du langage pour réparer les dégats faits par le langage théorique ! Autant dire que l’exercice pourra rebuter beaucoup de gens, si ce remède qu’est la lecture de Wittgenstein leur paraît aussi abscons que celui des théories malades ! Mais il y a peut-être plus simple, suggère je crois l’auteur, c’est de commencer par faire confiance à ce que nous avons appris seuls de la vie. Face à la prolifération de discours offrant des ersatz de sociologie et des succédanés d’économie, l’individu de l’ère démocratique devrait oser à nouveau partir de ce qu’il vit, donc se fier d’abord à son vécu pour comprendre le monde, la pratique de l’anthropologue lui servant d’aide dans sa confrontation avec l’incertitude et l’étrangeté -parfois l’obscénité- du quotidien.

- Wittgenstein, Recherches philosophiques, I, §109.

- Éric Chauvier, Les Mots sans les choses, Allia, 2014.

- Page 21.

- Page 23.

- J’emprunte cette très judicieuse métaphore au livre de Jean-Marc Mandosio, Longévité d’une imposture : Michel Foucault, éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2010.

- Page 25.

- Page 50.

- Page 94.

- Pages 83-84.

- Page 101.

- Pour une critique détaillée des notions bourdieusiennes et de leurs origines « utilitaristes », voir le livre d’Alain Caillé, Don, intérêt et désintéressement : Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres, La Découverte, 1994 [2005].

- Page 87.

- Pages 114-115.

- Page 118.

- Page 51.

- Page 52.