Seconde partie de l’entretien avec Yannis Constantinidès, autour de son livre Le nouveau culte du corps 1.

La première partie portait sur les fantasmes contemporains autour du corps. Cette seconde partie traite de la sagesse du corps réel.

Je remercie de nouveau Yannis Constantinidès pour ses relectures et conseils.

La connaissance spontanée de soi

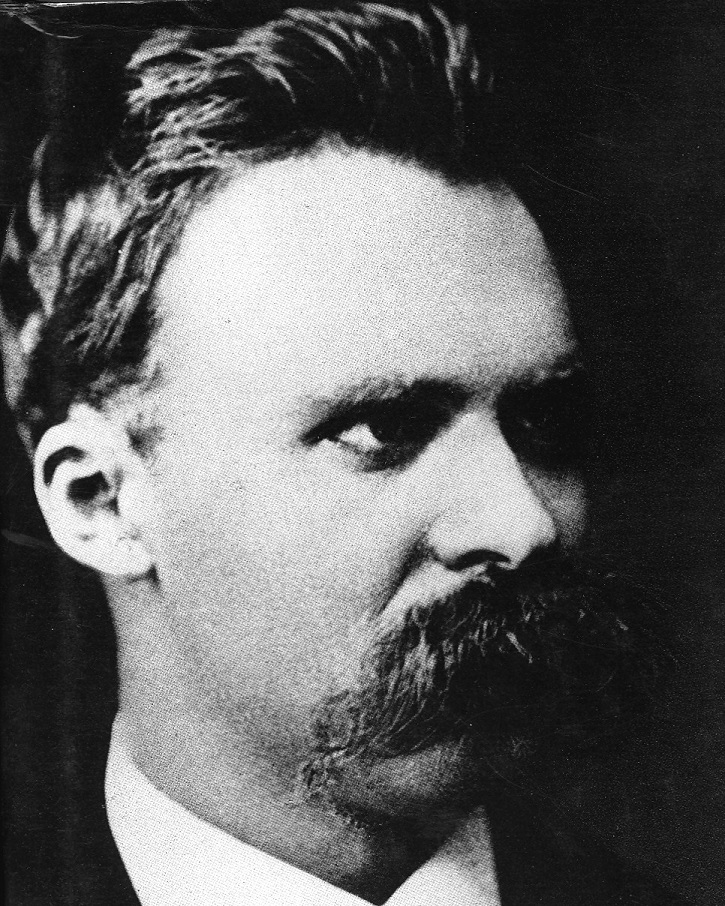

Actu-philosophia : Nous avons parlé jusqu’ici du refus du corps. Je voudrais voir maintenant ce que serait un corps accepté. C’est vers Nietzsche que vous vous tournez principalement pour définir une sagesse du corps. Faut-il se réapproprier son corps en le connaissant mieux ? Ou faut-il au contraire lâcher prise, ne plus rechercher la maîtrise totale de soi ?

Yannis Constantinidès : Le remède est dans le mal. Il s’agit de porter sur le corps un regard positif et non plus sclérosant comme aujourd’hui. Je crois que la solution de Nietzsche – qui n’est pas sur ce point originale mais renvoie à une très longue tradition, notamment extrême-orientale, de rapport direct au corps – est très difficile à comprendre pour notre époque, car elle consiste à surmonter le dualisme. Même le fait de parler de son corps introduit une distance : « être à l’écoute de son corps » suppose qu’il y a quelqu’un qui écoute ! On a toujours cette représentation, qui se trouve aussi dans la psychanalyse, du corps comme appendice, caisse de résonance, prolongement de l’être véritable. Cette vision est très forte : c’est celle d’une pièce ajoutée à notre moi. Il faut en réalité « trancher l’ego » – pour parler avec les Orientaux – afin de retrouver un rapport spontané, immédiat au corps. La clef est la spontanéité, notion que je crois essentielle chez Nietzsche mais qui n’a pas été souvent commentée. On peut parler de lâcher-prise mais concrètement, il ne faut plus voir son corps comme quelque chose d’autre que soi. Et c’est très compliqué, car toute notre éducation, notre culture et même l’organisation du quotidien vont à l’encontre de cela.

Michel Fromaget 2 a montré que même l’organisation de l’espace en Occident est dualiste : il y a les lieux réservés à l’esprit et ceux prévus pour l’activité physique, donc une compartimentation nette de l’espace. Par exemple, à la Sorbonne, les sièges des amphithéâtres ne sont pas conçus pour des corps normaux mais pour de purs esprits !

Pendant longtemps, on n’a pas tenu compte des besoins du corps dans les activités de l’esprit, comme s’il était honteux de le faire. Et lorsqu’on y est enfin venu, on a négligé à son tour l’esprit. Dans les séances de relaxation actuelles, on prend en compte l’état du corps pour libérer la pensée, mais du coup, il n’y a plus rien à libérer ! Le retour en vogue du hamac pour citadins épuisés montre également qu’il s’agit surtout de se laisser aller.

Le lâcher-prise est fondamentalement ambigu : il ne faudrait pas que ce soit un relâchement total. Comme le disait mon ami Pierre Feuga, qui était un grand professeur de yoga, il faut toujours voir le lâcher-prise comme un complément de la concentration 3, sinon il n’est qu’un argument de magazine féminin. C’est un peu comme dans le tir à l’arc de Herrigel 4 : il faut être extrêmement concentré pour pouvoir se décrisper. Les deux vont ensemble, sans quoi le lâcher-prise n’est plus que laisser-aller, affalement.

Reconquérir la spontanéité veut dire retrouver un rapport immédiat de complicité avec son corps, ce qui, encore une fois, n’est pas du tout simple aujourd’hui, parce que nous sommes constamment incités à surveiller notre corps, à le superviser.

AP : C’est le monitoring.

YC : Oui, le monitoring : surveiller son poids, son cholestérol, etc. Nous portons un regard platement objectif sur notre corps. Je pense que la distinction phénoménologique entre Körper (le corps-objet) et Leib (le corps vécu) est surtout valable pour notre époque parce que le corps a été objectivé par elle pour des raisons scientifiques, médicales, publicitaires aussi. Le corps a été mis à distance de nous, du « moi » (si l’on considère que le moi peut exister sans corps). Ce qu’il faut retrouver en premier, c’est la réalité intime, vécue, de l’incarnation. Être vraiment présent à son corps, comme le dit Nietzsche, comme le disent aussi les penseurs bouddhistes. Être vraiment ici et maintenant et non dans le décalage par rapport à notre corps, qui n’est plus tout à fait notre corps.

AP : Husserl parle du Leibkörper, le corps de chair : ce que je suis toujours, ce lieu propre où je suis toujours, ce qui est intimement mien. Il l’oppose au Körper, le corps objectif. On peut toutefois admettre que Husserl n’est sorti du dualisme corps/esprit que pour retomber dans un autre dualisme : Leib/Körper. Descartes lui-même indiquait une voie de dépassement de ce dualisme (si mes souvenirs de cours de Jean-Luc Marion sont bons !) : l’union primitive de l’âme et du corps est une réalité plus indubitable encore que leur distinction. La substance pensante est connue par l’entendement seul, la substance étendue par l’entendement aidé de l’imagination ; l’union primitive par l’imagination seule. L’entendement, lui, rate cette union, que nous sentons quand nous vivons simplement au quotidien, dans la conversation courante.

YC : Il faut bien sûr distinguer le cartésianisme officiel de ce que Descartes pensait réellement, car ce cartésianisme a beaucoup fait de mal, avec le corps-machine et le dualisme de méthode, qui ont complètement éclipsé sa pensée de l’union primitive.

AP : Thibaut Gress vous dirait que pour Descartes, le corps n’est pas une machine, il est comme une machine. C’est Malebranche qui a simplifié Descartes. Il a soutenu que le corps est vraiment mécanique et, fort de cette conviction, il tapait sans scrupules son chien à coups de bâton !

YC : Vous avez raison, il faut rester nuancé ici. Mais Descartes dit bien que le corps est moins sophistiqué que n’importe quelle machine de son époque. Georges Canguilhem a ainsi montré que Descartes était un des grands précurseurs de la pensée du réflexe, c’est-à-dire du mouvement mécanique. Parlons seulement du Descartes savant (car il y en a plusieurs ; il y a même un Descartes esthète si on en croit Thibaut Gress ! [Thibaut Gress, Descartes. Admiration et sensibililité, PUF, Philosophies, 2013. Lire [la recension sur ce site.[/efn_note]) : il a beaucoup contribué à diffuser cette idée que le corps était, du point de vue de l’entendement, réductible à une machine moins complexe que les automates de son temps. Ce que Descartes n’a pas vu malgré tout (il était tout de même un « physicien » (i.e. physiologiste), qui pratiquait l’anatomie en secret), c’est la sagesse propre au corps et son incroyable complexité.

Sans entrer dans le détail de la pensée cartésienne, le point capital à mon avis est que pour lui l’esprit est plus aisé à connaître que le corps. Je pense que le nœud du problème se trouve là, parce que l’esprit est effectivement plus simple que le corps. Il est immédiatement conscient – du moins pour Descartes. Il semble donc plus facile à connaître que le corps. Nietzsche serait d’accord pour dire que le corps est malaisé à connaître : il est extrêmement complexe, on se trompe sur sa véritable nature… Il ajouterait cependant que la première réalité à laquelle nous avons accès est notre corps. Dire que l’esprit est plus aisé à connaître que le corps, c’est se mettre déjà dans la posture du savant, d’un certain âge je dirais. Chez l’enfant au contraire, c’est le corps qui connaît et c’est le corps qui est connu. C’est par le biais du corps et non de l’esprit qu’il progresse petit à petit. La connaissance est sensible, viscérale avant d’être intellectuelle.

Sans prendre un ton docte à la Dolto, le corps de l’enfant est à la fois objet et instrument de connaissance. Faute de pensée réflexive, c’est par son corps qu’il connaît dans les trois premières années de sa vie. Le corps est donc pour lui immédiatement esprit. Sa connaissance est au fond beaucoup plus directe et intime que la nôtre, car il goûte tout ce qui lui passe à portée de main. Nietzsche fait d’ailleurs un rapprochement, douteux d’un point de vue étymologique mais suggestif, entre savoir et saveur…

AP : On peut noter tout de même que la sagesse, sapiens, vient de saperer, goûter.

YC : L’enfant met à la bouche ce qu’il veut connaître, il l’éprouve aussitôt dans son corps. Le corps est le premier moyen de connaissance. Et je pense que Descartes ne l’envisage pas. Il faut donc changer de perspective sur le corps, ne plus le voir comme quelque chose de passif ou de réactif mais comme quelque chose d’immédiatement actif. C’est un défi conceptuel car nous n’avons pas les moyens intellectuels pour le faire. Nietzsche a ainsi montré que les « intelligences » du corps sont beaucoup plus subtiles, actives, nuancées que l’intellect conscient. Tout ce qui se passe dans les profondeurs du corps échappe à la connaissance au sens courant du terme.

AP : Il y a donc un intérêt philosophique à voir comment les bébés découvrent leur corps.

YC : Bien sûr, mais sans pour autant postuler l’existence d’une « philosophie du bébé » [Alison Gopnik, Le bébé philosophe. Ce que le psychisme des enfants nous apprend sur la vérité, l’amour et le sens de la vie, éditions du Pommier, 2010. Lire [la recension sur ce site.[/efn_note] forcément… puérile. L’argument du bébé prouve seulement que la connaissance est d’abord corporelle. Cela permet mine de rien de lever beaucoup de mystères, comme celui de l’apprentissage du langage. Comment s’opère ce passage étonnant du simple babil, quelques mots répétés, à des phrases élaborées ? Comment se fait cette transition imperceptible qu’on n’a pas pu reproduire chez les animaux ? Il faut tenir compte du rôle important qu’y joue le corps.

Je propose dans mon livre de changer enfin de regard sur le corps, ne plus le voir comme un faire-valoir, ce qu’il est encore chez Descartes (même si l’union de l’âme et du corps ne fait pas pour lui de doute) mais comme « une chose qui pense ». Ne pas le réduire à une matière étendue (ce qu’il est extérieurement) mais reconnaître d’emblée en lui l’« édifice d’âmes multiples » qu’il est. Il faudra sans doute encore quelques générations mais cela nous obligera à terme à être beaucoup moins condescendants à l’égard de notre corps.

Pour une nouvelle diététhique

AP : N’a-t-on pas fait des progrès, depuis vingt ou trente ans, dans l’ergonomie ? On prend beaucoup plus en compte le confort d’utilisation dans la conception des objets du quotidien.

YC : Je pense que les chaises ergonomiques de notre temps, qui visent à assurer au corps le plus grand confort possible, ne sont pas vraiment bonnes pour lui. Regardez les Japonais : ils s’assoient à même le sol sans appuyer nulle part leur dos. Du coup, ils ont une très bonne posture. Dans le métro, ils se tiennent toujours droits, alors que l’Occidental est généralement voûté. De même, lorsque le choix est donné, 90 % des usagers du métro préfèrent l’escalator à l’escalier. Il est frappant de constater que ménager son corps n’est pas lui rendre service. Le goût du confort affaiblit toujours le corps dans la durée.

Il y a en réalité deux moyens d’affaiblir son corps : l’affamer, le torturer, ou au contraire lui être trop favorable, le flatter, faire attention à tout ce qu’on mange, etc. Je me souviens d’un adepte de macrobiotique qui avait appliqué à la lettre la consigne de manger moins pour vivre plus longtemps. Il ne mangeait donc qu’une pomme par jour. À quarante ans, il avait les os et l’apparence d’un homme de trente ans mais en revanche, faute de nourriture solide, il avait un début d’arthrose ! Un corps plus jeune avec une maladie de vieux !

AP : Nietzsche revalorise justement la diététique. Pensez-vous qu’il y a aujourd’hui un excès dans ce sens ?

YC : La vogue des régimes en tout genre a complètement discrédité toute diététique. C’est pourquoi je mets un h à « diéthétique » pour renvoyer à une éthique de la diète, comme c’était déjà le cas chez Hippocrate. Une véritable diététique doit être singularisée alors que les régimes prétendument personnalisés d’aujourd’hui s’adressent à tous sans discrimination. Nietzsche a montré à propos de Ludovico Cornaro qu’on ne pouvait pas généraliser un régime seulement parce qu’il était bénéfique pour un individu 5. Tout dépend de l’idiosyncrasie de chacun, de sa complexion physiologique. Or, c’est ce qu’on recommande à notre époque partout, les médecins les premiers. On prescrit des normes absolues (tant de fruits et de légumes par jour, manger moins de viande, éviter les matières grasses…) sans voir les effets à long terme de tel régime sur telle personne. Un régime peut être favorable à une personne et nocif pour une autre.

Hippocrate disait déjà il y a vingt-cinq siècles de Milon de Crotone, le grand athlète de l’Antiquité, que son régime, très riche (cinq repas par jour) et très carné, tuerait n’importe quelle personne ordinaire ou du moins la rendrait gravement malade. Pour devenir un grand sportif, il ne faut évidemment pas manger comme Milon. C’est parce qu’il était Milon qu’il pouvait manger tout cela. Or, que fait-on aujourd’hui ? Les gens qui veulent devenir sportifs, artistes, acteurs, se voient tous imposer le même régime draconien, sans aucune considération de leurs spécificités. On a mis en place une diététique pseudo-scientifique de masse, alors qu’elle est à l’origine un art singulier et personnel. Chacun de nous tolère bien certains aliments et pas d’autres, suivant sa complexion physiologique et son état de santé du moment. Bien manger est un savoir empirique que l’on acquiert progressivement. Si l’on constate qu’on est malade après avoir mangé un aliment, on va spontanément se l’interdire. Il n’y a donc aucun sens à proposer un régime pour tous (par exemple, un nombre fixe – ridiculement précis – de calories à ne pas dépasser par jour).

Pourtant, la médecine contemporaine se fait l’alliée de ce genre de diététique, en édictant des normes absolues fondées sur des aberrations scientifiques. Le cholestérol n’est par exemple ni « bon » ni « mauvais » en soi. Récemment, on a artificiellement abaissé le seuil signalant la présence de « mauvais » cholestérol dans l’organisme pour vendre plus de médicaments. Une simple modification du taux autorisé et des millions de personnes sont aussitôt décrétées « malades » ou « à risque »… Tous les médecins sérieux sont conscients de cette manœuvre de pur marketing. Mais pourquoi moraliser de la sorte la santé ? Il faudrait aller par-delà le bon et le mauvais cholestérol !

Il est étonnant, blague à part, de constater à quel point la manière de se nourrir, qu’il faudrait envisager avant tout d’un point de vue physiologique, cristallise la culpabilité d’être incarné. L’alimentation est pourtant quelque chose de très personnel. Elle dépend vraiment des capacités du corps. Ceux qui pratiquent le yoga le savent déjà : chacun doit trouver par lui-même ce qui lui convient du point de vue de l’alimentation. Certes, la vie contemporaine ne facilite pas une telle autorégulation, car on est soit dans la sur-bouffe soit dans la privation excessive. Il faudrait mettre de côté ces prescriptions collectives et tyranniques, et voir ce qui convient réellement à notre corps. Et on ne peut le savoir pour ainsi dire qu’en mangeant.

AP : Je voudrais revenir sur ce que vous disiez de la spontanéité. Nous connaissons si bien notre corps, grâce à la médecine, aux sciences, que nous avons perdu ce rapport spontané à lui. Je vois un paradoxe dans ce que vous dites : à la fois, il faut apprendre à se connaître et en même temps, être spontané. Il faut s’observer et savoir s’oublier.

YC : Je ne suis pas d’accord : on ne connaît pas de plus en plus son corps aujourd’hui, on le surveille de plus en plus, ce qui n’est pas du tout la même chose. On le scrute attentivement certes, mais de l’extérieur : on prend son pouls, on le pèse, etc. On est dans la surveillance médicale, le biopouvoir de Foucault, mais pas dans une vraie connaissance, qui ne peut être qu’intime. C’est cela qui est gage de spontanéité. Même le sportif de haut niveau ne connaît pas son corps aussi bien qu’il le croit. Il sait ce qu’il doit faire pour rester en forme, parce qu’il applique le programme imposé par son entraîneur. Il sait combien de kilomètres il doit courir, ce qu’il doit manger, etc., mais cela ne l’empêche pas de se blesser. Il est même beaucoup plus souvent blessé que ceux qui font peu ou pas de sport. La blessure provient du fait que l’on pousse le corps trop loin. Le sportif connaît sans doute mieux son corps que la personne normale, mais lui fait défaut ce savoir plus intime de l’équilibre interne du corps. Il ne s’engagerait pas sinon dans cette recherche compulsive et nocive de la performance. Le rythme secret des échanges organiques lui est inconnu, alors que les yogis très avancés peuvent paraît-il contrôler leur pouls, leur respiration, etc.

AP : On parle aujourd’hui des biorythmes et de leurs cycles.

YC : Il faut redevenir sensible au rythme naturel du corps : aux phases de réveil, de sommeil, de demi-réveil, qui sont complètement brouillées à notre époque. On dort trop ou pas assez, jamais à la bonne heure… On sait par exemple qu’il n’est pas bon de travailler la nuit, parce que cela altère profondément la sensibilité. Être attentif au corps, c’est être en phase avec lui. Le fait d’être surpris par la fatigue, la maladie – et cela arrive trop souvent – prouve qu’on est totalement étranger au fonctionnement du corps. Le fameux burn-out dont on parle beaucoup en ce moment montre que l’on a trop tiré sur la corde. Le corps, au bout d’un moment, lâche, parce qu’il ne veut plus être soumis à ces rythmes trépidants.

AP : Vous pensez comme Nietzsche qu’il faudrait être son propre médecin, pour voir arriver la maladie.

YC : L’automédication, qui remonte aussi à Hippocrate, est aujourd’hui mal comprise ; on l’a transformée en souci craintif de son corps, en principe de précaution et en « éducation thérapeutique du patient »… Or, l’automédication, pour Nietzsche par exemple, est le fait de suivre les rythmes naturels du corps, y compris dans le danger, l’effort extrême, le dépassement de soi. C’est Canguilhem qui a le mieux compris cet aspect de Nietzsche, même s’il ne le cite pas beaucoup. Il a parfaitement vu que la santé véritable n’est pas conservation frileuse de soi mais excès, luxe, dépassement.

Les rythmes secrets du corps

AP : À prôner l’excès, le dépassement, est-ce qu’on ne risque pas de retomber dans la logique du record, du dépassement perpétuel de ses possibilités, mais au sens qu’on inculque dans les séminaires de motivation pour cadres : apprendre à supporter toujours plus de charge de travail, apprendre à tout donner pour l’entreprise ? Est-ce que derrière ce nietzschéisme de façade, il n’y a pas purement et simplement la logique de l’exploitation humaine ?

YC : Un livre, En Amazonie, est sorti récemment sur Amazon, sur les rythmes effrénés dans cette entreprise.

AP : Je l’ai d’ailleurs vu en vente sur le site, mais uniquement en fichier téléchargeable. Ils ne vendent pas encore tout à fait la corde pour les pendre…

YC : On en est arrivé tristement à un Nietzsche au service du développement personnel. Nietzsche a pu en effet fournir bien malgré lui des arguments ou des slogans à ce « vouloir-plus » un peu creux. Il faudrait toujours aller au-delà de soi-même, mais le surhomme n’est pas une grenouille qui enfle sans fin. Il est vrai que Nietzsche a été beaucoup caricaturé. Nabilla, si elle cessait de passer des coups de fil, pourrait par exemple reprendre à son compte le fameux « je suis corps tout entier et rien d’autre » du Zarathoustra ! Ou bien alors Zahia : Ainsi parlait Zahia-sutra !

Je pense plus sérieusement que le dépassement de soi chez Nietzsche signifie que le corps est lui-même dans une logique de lutte : la lutte des pulsions pour s’exprimer, la lutte des volontés de puissance qui s’opposent, etc. Un corps constant, égal à lui-même, serait un corps mort. Le dépassement de soi tel qu’il le prône n’est pas du tout un argument marketing. Il tient à la nature même de la vie, qui ne se satisfait pas de ce qu’elle a, qui ne cherche donc pas à se conserver, mais à croître. Tout l’intérêt de la philosophie de Nietzsche est de s’inscrire dans la réalité souterraine du corps.

Dans le dépassement de soi entendu comme « philosophie d’entreprise » (un oxymore, tout comme « éthique des affaires »), le but n’est en revanche jamais fixé. C’est ce que j’appelle « l’idéal Duracell » : il faut durer le plus longtemps possible, comme le fameux lapin de la publicité, tout en allant de plus en plus vite. Mais où ? Personne ne le dit clairement. Il y a une surenchère qui va jusqu’à l’épuisement du corps poussé à bout. On va vers le burn-out plutôt que vers le renforcement du corps, qui suppose le respect de ses rythmes. On n’est plus dans une logique de maturation progressive mais dans une logique d’accélération continue

AP : On pense au brave facteur dans Jour de fête de Tati, qui, pris de folie, veut faire sa tournée de plus en plus vite, « à l’américaine ».

YC : Chez Nietzsche, le dépassement de soi est au service de l’approfondissement et de la maturation du corps. Là encore, ce sont des thèmes rarement étudiés mais essentiels, notamment dans le Zarathoustra, qui regorge de symboles, celui de la mue par exemple. Cela nous montre que les transformations essentielles se font en silence. Un beau livre de François Jullien en parle à propos de la philosophie chinoise : Les Transformations silencieuses (Grasset, 2009). Le corps s’approfondit discrètement, de manière imperceptible, infra-consciente.

AP : On est aux antipodes de la culture du spectaculaire.

YC : Oui, aujourd’hui, on est dans le show off, le spectacle perpétuel. Tout doit aller très vite car le public se lasse aussi très vite. Cette accélération de toutes choses est saisissante. Si l’on regarde un match de tennis d’il y a vingt ans, entre Lendl et Chang par exemple, Chang peut se permettre de servir à la cuillère, les échanges vont à deux à l’heure, de notre point de vue actuel bien sûr… Si le Lendl de l’époque jouait aujourd’hui contre Murray, qu’il entraîne, il se prendrait certainement trois roues de bicyclettes en un peu plus d’une heure… Tout va plus vite : les trains, les films, les émissions de télé…

AP : Le montage est frénétique, comme celui des clips. Les films se mettent à ressembler à leur bande-annonce.

YC : Sur les conseils mal avisés d’un ami, j’ai vu World War Z le jour de sa sortie. Le montage est tellement frénétique qu’on ne voit plus rien. Même les zombies courent comme des fous ! On passe son temps à deviner ce qui se passe, car tout est indistinct. Si l’on prenait un spectateur des années 80 et qu’on lui projetait un film d’aujourd’hui, il sortirait certainement de la salle avant la fin. Ce serait irregardable pour lui qui n’est pas habitué à cette accélération constante des choses depuis trente ans.

On accélère tout aux dépens des rythmes physiologiques. On veut des corps toujours plus augmentés, toujours plus performants, mais de telles performances ne sont pas naturelles ; on épuise donc le corps en profondeur en l’améliorant en surface, localement. Le dépassement de soi n’est pas le fait de l’être tout entier, comme Nietzsche le souhaitait. Il n’est pas maturation spirituelle mais augmentation artificielle des capacités du corps pour un temps. Le meilleur exemple en est le sportif dopé qui meurt à trente-cinq ans d’une crise cardiaque – ce qui, soit dit en passant, est parfait pour le spectacle, car le sportif est littéralement allé au bout de ses forces. On ne compte plus à cet égard les morts subites de footballeurs.

Réincarner l’esprit

AP : Quels exemples aurait-on de disciplines corporelles qui sauraient rendre en même temps l’esprit actif, et donc dépasser le dualisme psychophysique ? La méditation assise ? La pensée en marchant prônée par Nietzsche ?

YC : Une discipline corporelle est essentielle pour retrouver ce rapport spontané au corps, cette union essentielle dont parle Descartes. Il faut partir du corps pour réincarner l’esprit : c’est très clair dans le bouddhisme zen, très clair aussi chez Nietzsche. La discipline du corps permet d’être plus sensible à ses rythmes propres et d’éliminer toutes les scories mentales. Je pense aux saṃskāra, notion qui fait du bouddhisme une formidable psycho-physio-thérapie : il y a des constructions psychiques parasitaires qui proviennent d’un mauvais état du corps. Tout ce qui est projections, représentations est présenté comme saṃskāra, des formations réactionnelles en quelque sorte. Le mental coupé du corps corrompt l’esprit avec ses projections. Je pense que l’on peut tirer beaucoup de cette distinction de l’esprit et du mental : l’esprit est fondamentalement lié au corps, alors que le mental tend à se croire autonome. Dans le bouddhisme, le moi est ce mental qui se croit indépendant du corps, de ses conditions naturelles et de l’environnement. Il croit pouvoir maîtriser cet environnement alors qu’il en est juste une émanation, tout à fait limitée et secondaire.

Exercer son corps ne se réduit donc pas à « faire du sport », car cela signifie simplement que l’on jette en pâture au corps un peu d’exercice physique dans la seule perspective de maigrir et d’être présentable en maillot l’été. L’entraînement véritable est aussi bien physique que spirituel : chez les yogis, les Spartiates… C’est évident lorsqu’on lit la République de Platon : la gymnastique est inséparable de la « musique », l’art des Muses.

AP : C’est la paideia qui forme l’aner musicos, l’homme entraîné au rythme de la musique.

YC : Oui, en effet. Pour Nietzsche, il faut renforcer le corps pour stabiliser l’esprit et en chasser les angoisses, le mal-être. L’esprit peut certes se croire indépendant du corps, mais il ne parviendra jamais à une véritable maîtrise. Toute spiritualisation qui ne s’accompagne pas d’une « sensualisation » débouche sur l’idéal ascétique. Revenons à une vraie ascèse, dit Nietzsche, au sens de l’askésis antique, l’entraînement sans connotation ascétique, pour renforcer par là même l’esprit.

AP : Michel Fromaget, que vous avez mentionné, a fait un livre sur cette distinction du mental et de l’esprit ; il parle d’une tripartition, qui nous semble subtile, à nous qui sommes dualistes depuis au moins Descartes.

YC : Fromaget distingue en effet l’esprit de l’âme, qui ne s’oppose plus du coup au corps. Le dualisme se durcit en réalité avant Descartes, au Moyen Âge, sous l’influence des pensées gnostiques qui accentuent la bipartition corps/âme (démiurge mauvais – bon Dieu). Le dualisme s’installe rapidement et domine depuis lors la culture occidentale. Fromaget, d’un point de vue religieux certes, rappelle cette tripartition traditionnelle. Pour lui, on a opposé l’âme au corps en oubliant au passage l’esprit.

Je dirais que la distinction bouddhiste est plus intéressante, moins théologique : elle oppose le mental, c’est-à-dire un esprit qui se croit indépendant du corps, à l’esprit qui, contrairement à ce qui se passe dans le christianisme, se sait intimement lié au corps. L’idée est de retrouver la spiritualité du corps. Avoir perçu que le corps n’est pas que matérialité, qu’il n’est pas qu’un ensemble de fonctions organiques mais qu’il peut directement penser, sentir, imaginer, constitue une avancée extraordinaire.

AP : En somme, la culture contemporaine a oublié la spiritualité du corps. Elle a oublié l’esprit.

YC : Pour échapper au faux culte du corps, on en appelle aujourd’hui à un retour à une spiritualité détachée du corps, débarrassée du « matérialisme immonde ». Retour donc au point de départ ! Pourtant, ce n’est pas moins de corps qu’il nous faut, mais plus d’incarnation.

Une unité sans moi

AP : Vous avez contribué à la comparaison entre Nietzsche et des traditions orientales qui valorisent elles aussi l’enracinement de la pensée dans le corps. À quel point peut-on rapprocher Nietzsche du zen ?

YC : J’ai essayé de mettre en exergue dans Nietzsche l’Éveillé [Yannis Constantinidès et Damien McDonald, Nietzsche l’Éveillé, Ollendorff & Desseins – Le sens figuré, 2009. Lire [la recension sur ce site.[/efn_note] un aspect peu étudié du philosophe, à partir d’un rapprochement avec Maître Dôgen, un grand philosophe japonais du XIIIe siècle dont l’œuvre est désormais largement accessible en français.

Le but, le pari de mon livre est de montrer que l’on trouve chez Nietzsche un véritable enseignement de l’Éveil. Un enseignement certes très personnel, pas du tout inséré dans une tradition. Certains auteurs traditionnalistes lui ont d’ailleurs reproché d’être un visionnaire sans grande cohérence, qui n’a fait qu’entrevoir des vérités pérennes. Je pense pour ma part qu’il a renoué de manière remarquable avec des conceptions millénaires mais totalement oubliées, pour ne pas dire refoulées, en Occident.

Nietzsche n’est donc pas seulement le philosophe au marteau, auteur de phrases fracassantes et souvent reprises hors contexte et simplifiées. (Il y a même des applications pour smartphones qui fournissent une phrase de Nietzsche pour chaque jour de la semaine !)

Pour revenir au corps, ce qui est intéressant chez Nietzsche et dans le zen est la volonté de le prendre au sérieux, de partir de lui. Dôgen est très clair là-dessus : avant de lire les sûtras, avant de faire des ablutions et des prières, il faut commencer par s’occuper de son corps, car sa propreté est la condition première de la pureté de l’âme. Le corps est ainsi la base et le fil conducteur de l’accomplissement spirituel. Ce changement de regard sur le corps, qui vise à l’ennoblir, signe l’affranchissement des traditions dualistes. Il permet de retrouver une union réelle, au point de parler désormais de corps-esprit. Nietzsche est en ce sens aux antipodes de la psychanalyse, celle-ci restant dualiste dans sa distinction entre une instance psychique et le corps, qui devient alors une sorte de chambre noire de la psyché. Pour le premier Freud, il faut « assécher l’inconscient », afin de rendre conscientes les pulsions. Pour Nietzsche au contraire, il s’agit de sortir du primat du conscient et d’aller résolument vers un inconscient qui n’est plus perçu comme un lieu de refoulement, mais comme la vie complexe et touffue du corps où se trame l’essentiel de ce qui fait notre personnalité.

La véritable maîtrise

AP : Freud dit que là où se trouve un Ça doit advenir un Je. Nietzsche refuserait d’opposer les deux et de dire que les pulsions doivent aboutir à une instance psychique consciente et unifiée. Nietzsche voudrait-il trouver une nouvelle unité au corps ou bien voudrait-il que l’on renonce à cette idée d’unité, pour considérer une multiplicité de volontés de puissance organisées par une « direction collégiale » de nombreuses âmes (je pense au livre de Müller-Lauter, Physiologie de la volonté de puissance) ? Une unité plus complexe ou pas d’unité du tout ?

YC : Nietzsche écrit dans Par-delà bien et mal qu’il ne faut pas dire « je pense » mais « ça pense en moi », ce que Lichtenberg avait déjà dit. Votre question est intéressante car la multiplicité du corps remet fondamentalement en cause l’idée occidentale d’une identité individuelle. L’identité consciente, qui se traduit dans le « je pense, je suis » de Descartes, est une forme très simplifiée de notre véritable identité, qui est multiple et qui s’exprime d’abord dans le corps. Elle se traduit dans la consécution imperceptible des « états d’âme », le fait qu’on puisse passer en une seconde de la tristesse à la joie. Il suffit d’un bon morceau de musique pour produire cet effet. C’est là ce que j’appelle les états multiples du corps, qui ne sont qu’un écho assourdi de la vitalité et versatilité étonnantes de l’organisme. Il faut sortir de la conception occidentale de l’identité résidant dans le moi, dans le sujet conscient – ce qui a des conséquences éthiques déplaisantes bien sûr. L’individu n’est pas réellement un sujet conscient, responsable de ses actes (ce qui permet de lui accorder de la dignité, de lui témoigner du respect, etc.), mais le jouet de forces inconscientes, spirituelles autant que naturelles, qui se traduisent tour à tour par des préférences, des opinions plus ou moins personnelles, etc.

La multiplicité non unifiée représente le pur dionysiaque, l’éclatement de l’identité comme dans la folie. Il n’y a plus d’unité centrale de la personne mais un simple déchaînement des pulsions, que l’on ne peut ni canaliser ni orienter. Le pur dionysiaque n’est pas un idéal pour Nietzsche, qui dit dans Le gai savoir que vivre sans habitudes serait pour lui comme un exil, une Sibérie. Qui supporterait en effet un rythme aussi infernal, un changement continuel de sensations ?

AP : Dans ce passage, Nietzsche doit faire allusion au livre de Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts, qui décrit le bagne des forçats de Sibérie, revenus à un état sauvage, tenus seulement en bride par la discipline de fer et les punitions impitoyables. Tout le contraire de la discipline que l’on s’impose à soi-même.

YC : Le pur apollinien, qui consiste à donner une forme stable, éternelle à cette diversité interne n’est pas non plus un idéal. Ce que préconise Nietzsche, et cela est très clairement exposé dans le Crépuscule des idoles, c’est une synthèse dynamique de cette multiplicité qui n’est possible qu’à travers une discipline extrêmement stricte du corps. Il faudrait établir une quasi-tyrannie, la liberté réelle se situant, dit-il, « à cinq pas de la tyrannie », du seuil qui marque l’asservissement.

Il y a de fait deux écueils : l’asservissement à un corps déchaîné ou bien à un esprit rigide, autrement dit l’innommable chaos dionysiaque d’une part et la pure forme apollinienne de l’autre. Le « juste milieu » se situe beaucoup plus près de la tyrannie que du laisser-aller. Et c’est en cela que certaines lectures contemporaines comme celle d’Onfray sont grotesques, parce que Nietzsche a toujours été très méprisant envers l’esprit libertaire, l’hédonisme, le laisser-aller. Il faut selon lui commencer par rogner l’individu si on veut lui donner forme.

AP : Il parle du marteau du sculpteur.

YC : C’est aussi le marteau du législateur. Le sculpteur est en réalité une déclinaison du législateur, tout comme l’artiste. C’est ce que j’ai montré dans mon article sur « Nietzsche législateur » paru dans le recueil intitulé Lectures de Nietzsche (Livre de poche, 2000), où je passe en revue les différents types de législateurs : l’artiste, l’homme d’action (Napoléon par exemple), le philosophe… Tous donnent forme à la réalité.

Donner forme à la diversité interne n’a de sens que si l’on maintient cette diversité comme telle. L’image très éclairante du Zarathoustra est celle des chiens sauvages. Il faut de temps en temps leur laisser du jeu, leur permettre d’exprimer leur agressivité naturelle. Il faut laisser les pulsions se manifester afin d’éviter le refoulement qu’entraîne la discipline extrême, la tyrannie. La multiplicité n’est pas abusivement simplifiée, elle reste entière.

La forme donnée au chaos sera elle-même multiple ; voilà pourquoi elle ne pourra pas être un « moi » ni une instance centrale qui domine les pulsions. Voilà aussi pourquoi le grand homme, Napoléon, est présenté comme une « synthèse de l’inhumain et du surhumain ». Il faut essayer de maintenir cette diversité extrême sans la dissoudre ni la diluer, tout en lui assignant un ordre, une direction. Ce n’est pas du tout une Aufhebung de la diversité comme chez Hegel, mais une synthèse dynamique. Il y a tout de même une unité, sans laquelle aucune maîtrise n’est possible. Et l’idéal nietzschéen par excellence, c’est la maîtrise.

L’apologie nietzschéenne de la guerre

AP : La plus grande maîtrise est la maîtrise de soi. Mais Nietzsche fait aussi une apologie, qui peut nous déranger, de la violence, de la guerre comme occasion pour l’homme de se surmonter. Patrick Wotling minimise ces aspects sombres. Il dit que ce sont de simples métaphores, que la guerre est d’abord la guerre contre soi… Mais il y a tout de même une apologie sans ambiguïté de la « bonne guerre » dans le Zarathoustra.

YC : Il est certain que Wotling édulcore beaucoup Nietzsche. Son Nietzsche est inoffensif, académique, hégélien sans le savoir. C’est la « bête blonde » enserrée dans un costume en tweed, qui s’excuse poliment d’exister ! Mais il faut dire que beaucoup d’universitaires sont comme lui fortement incommodés par les textes faisant l’apologie de la guerre, de l’esclavage… Ils préfèrent botter prudemment en touche.

AP : Nietzsche fraye aussi avec l’eugénisme.

YC : Oui, c’est vrai, ce serait malhonnête de le nier. Il est en cela un penseur de son temps qui a lu d’assez près Francis Galton, le cousin de Darwin et précurseur de l’eugénisme moderne, « scientifique ». Mais le jeune philologue était déjà convaincu que la grandeur des civilisations passées s’explique par la pratique de l’esclavage et de l’eugénisme (voir là-dessus les Cinq Préfaces à cinq livres qui n’ont pas été écrits de 1872, « L’État grec » et « La Joute chez Homère » tout particulièrement). C’est donc un contresens de voir en Nietzsche, comme Domenico Losurdo, qui mène ce procès à charge dans un très gros livre 6, un idéologue à la Gobineau ou un banal réactionnaire.

Il est trop facile de dire (comme Walter Kaufmann, Alexandre Nehamas, Patrick Wotling et d’autres encore) que ce ne sont là que des métaphores qu’il ne faut surtout pas prendre à la lettre. Il faudrait alors faire du corps lui-même une métaphore ou un réseau de métaphores, et on ne s’en est d’ailleurs pas privé ! « Jeu de pulsions », « métaphores » gastroentérologiques, etc. : le corps réel s’évanouit, ce qui est bien commode là encore. Il n’y a plus de référent physiologique et, du coup, rien ne distingue plus le corps renforcé dont parle Nietzsche du corps éthéré, sans chair du christianisme !

À force de « psychologiser » le corps, quitte à préciser qu’il s’agit de psychologie des profondeurs, on finit paradoxalement par lui ôter toute dimension biologique concrète. Je rappelle simplement que Nietzsche parle de « physio-psychologie » (Par-delà bien et mal, § 23) pour se démarquer de la psychophysiologie classique, discipline qui existait déjà à son époque. Il ne s’agit pas pour lui de ramener les phénomènes physiologiques à leur fondement psychologique, mais d’insister sur le fait que les phénomènes dits psychologiques, loin d’être autonomes, s’inscrivent forcément dans le corps – ce qui là encore est une très vieille idée, qui remonte à Hippocrate.

On affadit Nietzsche en refusant de tenir compte de son « radicalisme aristocratique » (la formule est de Georg Brandes et elle avait été approuvée par Nietzsche). Sa condamnation de la démocratie et de l’égalitarisme est par exemple sans la moindre ambiguïté, tout comme son admiration pour les sociétés hiérarchiques. Les médiocres n’ont d’après lui pas d’autre raison d’être que de rendre possible l’avènement d’une humanité supérieure.

AP : Il dit dans l’Antéchrist que les médiocres sont heureux dans leur condition, car ils peuvent contribuer à ce projet.

YC : Oui, il faut les ménager car ils forment la base de la pyramide sociale ! Nietzsche a toujours été très clair là-dessus et je ne vois pas pourquoi il faudrait le sauver malgré lui. Où est la fameuse probité là-dedans ?

AP : Dans son édition des Éléments pour une généalogie de la morale, Patrick Wotling coupe le texte de Nietzsche à l’endroit où il parle de la « bête blonde » par une longue note qui prend toute une page. Il y reconnaît tout de même que le propos de Nietzsche est ambigu. Il n’est pas certain que la blondeur soit seulement une métaphore pour le lion…

YC : La « dynamite » nietzschéenne ne serait dans ce cas qu’un pétard mouillé. La vérité, c’est que Nietzsche joue avec les référents de l’époque, qui sont bien sûr irrecevables aujourd’hui. La blondeur a peut-être une dimension métaphorique mais pas uniquement. Ne dit-il pas des Celtes un peu plus haut dans le texte qu’ils étaient « une race absolument blonde » ?…

Cela vaut aussi pour le corps : si l’on en fait une instance métaphorique, qui ne recoupe pas exactement le vrai corps, en chair et en os, je ne vois pas en quoi Nietzsche différerait des idéalistes qu’il condamne. Il aurait juste une conception un peu plus subtile du corps qu’eux. Nietzsche parle clairement de « renforcement physiologique » et de l’importance de l’alimentation à cette fin. De quoi un tel renforcement pourrait bien être la métaphore ? J’aimerais le savoir.

Ce qui m’intéresse par ailleurs dans les propos nietzschéens sur la guerre, c’est la reconnaissance décisive de la réalité belliqueuse du corps. Il faut ici penser à Héraclite, auquel Nietzsche renvoie explicitement : « Le conflit (polemos) est père de toutes choses ». L’harmonie naît du conflit qui perdure. On a là une très belle anticipation de ce que peut être une véritable synthèse de la diversité.

On perd beaucoup à s’interdire de parler de certains aspects simplement parce qu’ils sont indéfendables à l’université. La guerre chez Nietzsche n’est pas qu’une métaphore : la « guerre » civile que se livrent les pulsions en nous est par exemple bien réelle, les psychiatres en savent quelque chose ! L’idée essentielle est que la paix, dans le corps comme entre les hommes, est cause de ramollissement général, de perte de l’énergie vitale, de chute de la tension du corps. Le climat favorable à la croissance du corps est la lutte interne – on a le droit de ne pas l’accepter, c’est pourtant bien ce que Nietzsche dit. Ce conflit peut bien sûr aboutir à la destruction du corps-esprit et à son éclatement en diverses factions mais il peut aussi conduire à la beauté, l’harmonie.

Dans un passage peu commenté par les interprètes, Nietzsche écrit que la beauté ne doit rien au hasard, mais qu’elle est le résultat du travail de nombreuses générations. Ce qui fait la grandeur de l’homme en tant que promesse du surhomme, c’est cette évolution interne du corps.

Or, aujourd’hui, comment cherche-t-on à embellir le corps ? Instantanément, artificiellement, d’un coup de bistouri ou avec un régime express. On passe à côté de la conflictualité, on la résorbe. Surtout, on supprime le temps long de la maturation nécessaire au travail sur soi-même.

Présence du corps, présence au corps

AP : Jusqu’où peut-on avoir prise sur sa personnalité, dès lors qu’on en a reconnu la complexité ? En somme, comment peut-on encore se reconnaître au sein de cette diversité mouvante ?

YC : L’idée qui me paraît fondamentale est que tout s’enracine dans le corps. Il faut retrouver simplicité et spontanéité dans notre rapport au corps. Quand on sait à quel point Nietzsche est adepte du contre-pied, l’on apprécie à sa juste valeur ce passage lumineux d’Ecce homo dans lequel il parle de ses préférences alimentaires, du café, du thé, du vin…

AP : Au passage, on apprend que le philosophe de l’ivresse dionysiaque ne peut pas supporter le vin.

YC : Oui, c’est paradoxal ! Il y parle aussi de la marche… En lisant ces passages déroutants, on peut hausser les épaules et se dire que ce n’est pas de la philosophie.

AP : Il a l’air de remplacer la morale par la diététique.

YC : Oui, cela semble à première vue élémentaire, rudimentaire. Nietzsche est très conscient de provoquer cette réaction-là. Il fait pourtant son Brillat-Savarin pour rappeler aux idéalistes de tout poil que l’esprit désincarné est une fiction. Il y a en effet un rythme physiologique de la pensée, des moments plus favorables à la méditation que d’autres. Certains penseurs sont du matin, d’autres du soir. On ne peut pas ne pas tenir compte de l’idiosyncrasie du philosophe, de sa formation, etc.

L’idée qu’il faut penser en marchant et non assis – devant son ordinateur de nos jours – vaut reconnaissance de cette présence discrète et continue du corps. Nous faisons tout, consciemment ou non, pour oublier la base réelle de notre existence, de nos pensées, de nos représentations. Mais le souffleur est toujours là, comme l’Ombre du Voyageur (clin d’œil au Wanderer de Goethe) dans le dialogue qui ouvre et clôt Le Voyageur et son ombre, et dans le Zarathoustra, où ces personnages réapparaissent. L’ombre – qui représente chez Nietzsche le dionysiaque, les choses les plus proches – ressurgit alors qu’on croyait l’avoir effacée pour de bon. Sans doute y a-t-il là une allusion au récit fantastique d’Adelbert von Chamisso, L’étrange histoire de Peter Schlemihl ou l’homme qui a vendu son ombre (1813). L’homme sans ombre se coupe irrémédiablement de l’humanité ; il lui faut la retrouver pour réintégrer son giron.

Notre corps nous suit de fait comme notre ombre. L’ombre se rappelle au bon souvenir du voyageur comme pour lui dire : je suis là sous tes pieds, c’est grâce à moi que tu voyages, que tu penses, que tu te crois libre. Elle symbolise notre dépendance à l’égard de la nature.

Le corps est en quelque sorte victime de sa discrétion. Il est si élaboré, si parfait dans son expression, si homogène dans sa diversité – sauf quand il est malade, mais il cherche même alors l’harmonie – qu’il se fait oublier.

AP : C’est un outil tellement performant qu’on oublie qu’on l’utilise.

YC : On oublie complètement ce qu’on lui doit, jusqu’à ce qu’il dysfonctionne. C’est la maladie qui nous rappelle, une fois qu’elle est perdue, cette perfection « ordinaire », habituellement inaperçue. C’est quand le corps n’arrive plus à tenir sa part du contrat que l’esprit en est affecté. Il prend alors toute la mesure de sa dépendance vis-à-vis du corps.

AP : L’esprit conçoit alors de l’émerveillement devant la machine du corps, qui reste la plupart du temps dissimulée.

YC : L’esprit (re)découvre alors son corps pour ainsi dire (c’est encore une manière dualiste de s’exprimer). Si l’on ne tombait jamais malade, on n’aurait pas la moindre idée de la complexité extraordinaire du corps – complexité que les médecins simplifient déjà considérablement.

AP : Pourquoi ?

YC : Parce qu’ils pensent de manière analytique et localisante. Le médecin annonce ainsi au patient qu’il a un cancer de l’estomac ou de la prostate… C’est vrai bien sûr, mais le cancer est avant tout une maladie de l’être tout entier – et c’est bien ainsi que le patient le perçoit. C’est une maladie de l’être-dans-le-monde, comme l’a dit un cancéreux qui était aussi philosophe, Jean-Michel Palmier 7. La maladie grave est le rappel douloureux que l’harmonie du corps n’est pas inaltérable – on pense ici à Merleau-Ponty, à Canguilhem. Même si elle est considérée comme « normale » par tout le monde, la santé est un équilibre dynamique et de ce fait précaire. Un enfant atteint d’une maladie génétique apprend par exemple très tôt que le corps n’est pas toujours parfait. C’est une synthèse prodigieuse d’éléments très divers. Le moindre hic – un gène en moins – peut totalement dérégler ce qui n’est pas au sens propre une machine.

Si l’on disait à des médecins que le corps est le « miracle des miracles » pour Nietzsche, ils ricaneraient sans doute parce qu’ils ont surtout affaire à des corps imparfaits, déficients. Il n’en reste pas moins que le corps, en règle générale, fonctionne étonnamment bien – au point que l’on en néglige, de nos jours surtout, les petits dysfonctionnements. On ne prête guère d’attention aux signaux d’alerte de l’organisme. On constate certes que son corps décline mais on préfère des adjuvants chimiques à un renforcement en profondeur.

AP : Puisque vous prônez la spontanéité dans le rapport au corps, pouvez-vous dire, pour terminer, ce que serait un corps qui aurait totalement retrouvé sa spontanéité ?

YC : L’expérience de l’euphorie est à mon avis la plus parlante parce que chacun de nous peut la faire : dans l’euphorie, on coïncide enfin avec son corps. On ne le scrute plus, on ne s’en détache plus. Aujourd’hui, quelqu’un qui court sur un tapis peut mesurer à chaque seconde son niveau de performance : il se regarde courir ! Le coaching s’apparente en cela à la surveillance médicale du corps. L’euphorie naît au contraire de l’oubli du corps, et c’est dans cet oubli actif qu’on le retrouve réellement. Dans l’oubli de sa présence objective, on retrouve cette proximité et même notre union intime avec le corps. L’exemple souvent donné par Nietzsche est la danse. Le danseur est celui qui, grâce à une discipline du corps très poussée, reconquiert sa spontanéité et coïncide entièrement avec son corps. Le danseur est dans une sorte d’inconscience heureuse, un modèle que l’on peut opposer à celui, encore rationaliste, de Freud.

Il y a un texte fabuleux de Kleist, Sur le théâtre des marionnettes, dans lequel l’apparition de la conscience avec Adam et Ève est présentée comme un événement désastreux parce qu’avec la connaissance vient l’affectation. C’est ainsi qu’on se dédouble, mettant à distance son propre corps. Kleist fait l’éloge (forcément paradoxal) de la marionnette qui, même si elle est mue par des fils, touche à la grâce en demeurant dans la spontanéité et l’inconscience. Or, c’est bien parce qu’il est constamment surveillé que le corps n’est plus connu ni maîtrisé.

- Yannis Constantinidès, Le nouveau culte du corps : Dans les pas de Nietzsche, François Bourin éditeur, 2013

- Michel Fromaget, Corps, Âme, Esprit. Introduction à l’anthropologie ternaire, « Question de », n° 87, Albin Michel, 1991.

- L’Art de la concentration, Albin Michel, coll. « Espaces libres », 1992.

- Eugen Herrigel, Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, Dervy, 1998.

- Crépuscule des idoles, « Les quatre grandes erreurs », § 1.

- Domenico Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio critico, Torino, Bollati Boringhieri, 2002. Ce pavé de 1167 pages (!) n’est pas traduit en français, mais le texte d’une conférence donnée par l’auteur en résume les principales idées : Nietzsche, philosophe réactionnaire. Pour une biographie politique, éd. Delga, 2008.

- Cf. Jean-Michel Palmier, Fragments sur la vie mutilée, Sens & Tonka, 2000.