Cet texte constitue la seconde partie d’un long entretien dont on trouvera la première à cette adresse .

AP – Justement… Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire, surtout après les attentats à Charlie-Hebdo, que l’islam a besoin d’une « réforme » – un peu comme le christianisme a eu sa Réforme au XVIème siècle. Alors, pourquoi pas ? Mais ne pourrait-on pas faire remarquer dans ce cas que si l’islam a besoin d’une réforme, ce n’est pas tant d’une réforme « protestante » que d’une réforme « catholique » ? Parce que si « mal » de l’islam il y a, celui-ci réside précisément dans son éclatement, son absence d’autorité pyramidale, de clergé, de pape (ou de calife) ?

RB – Il faudrait commencer par revoir notre image de la Réformation protestante. Je préfère cet terme, qui est d’ailleurs celui que préfèrent les protestants eux-mêmes (voir à Genève le Mur de la Réformation), pour distinguer les événements suivant 1517 des multiples réformes de l’Eglise ou de certains ordres religieux, avant Luther et après lui, dont la Réforme catholique, que l’on appelle sottement Contre-Réforme comme si elle s’était bornée à prendre le contrepied de la Réformation protestante.

Il est vrai que l’absence d’une hiérarchie dans l’islam sunnite rend la discussion difficile. Elle l’est moins avec le shiisme, qui en a une. On a du mal à savoir si ce que dit tel ou tel représente autre chose que son opinion personnelle.

AP – Dans Le point du 15 janvier 2015 consacré au carnage de Charlie-Hebdo, et intitulé « Dans les gènes de l’islam, l’intolérance » (titre dont je me suis demandé d’ailleurs s’il était de vous ou de la Rédaction), vous avez rappelé l’anecdote historique selon laquelle Mahomet lui-même fit assassiner deux poètes qui avaient osé le critiquer. Il n’y a donc aucun espoir d’attendre autre chose de la part de cette religion ?

RB – Ce titre stupide n’est nullement de moi, et la journaliste qui m’avait demandé un texte, et auprès de laquelle j’ai vite protesté, en a elle-même rejeté la responsabilité sur un rédacteur anonyme, qui l’aurait ajouté sur le marbre. Cette métaphore biologique a le grand tort d’« essentialiser » une réalité historique changeante. Cela dit, il est vrai que les sources de l’islam, le Coran, le Hadith et la Vie de Mahomet, contiennent tout ce qu’il faut pour légitimer les crimes de l’Etat Islamique.

AP – Un mot sur Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda ? Et sur la distinction entre islam et islamisme ?

RB – La véritable distinction est entre l’Islam et les musulmans concrets. Celle entre islam et islamisme est réelle, mais elle est moins de nature que de degré. La méthode diffère, la patience aussi. Mais il y a un point commun sur lequel les deux s’accordent, c’est le fait que seul Dieu, par Son Livre et par l’exemple de celui qu’il a choisi et purifié, Mahomet en l’occurrence, est le législateur légitime, et que Sa loi devra donc avoir force dans le monde entier.

AP – Dans sa relation à la modernité, le christianisme, en tant que « religion de la sortie de la religion », pour reprendre la formule classique de Marcel Gauchet, semble avoir passé le cap. Dès le XVIIIe siècle, les jeux sont faits. Le libéralisme politique, en germe depuis Machiavel et Hobbes, l’a emporté. L’individu occidental a trouvé son autonomie. La loi n’est plus réglée par la transcendance mais par et pour le seul intérêt individuel, sinon « individualiste ». Et si l’on se réfère encore à la religion, c’est désormais comme garde-fou ni plus ni moins. Au fond, Dieu n’est plus un nom mais un adjectif. Tout cela serait-il l’œuvre du diable, comme dirait Joseph de Maistre ? 1

RB – Pour le christianisme, ce fut le Cap Horn, toujours tempétueux…

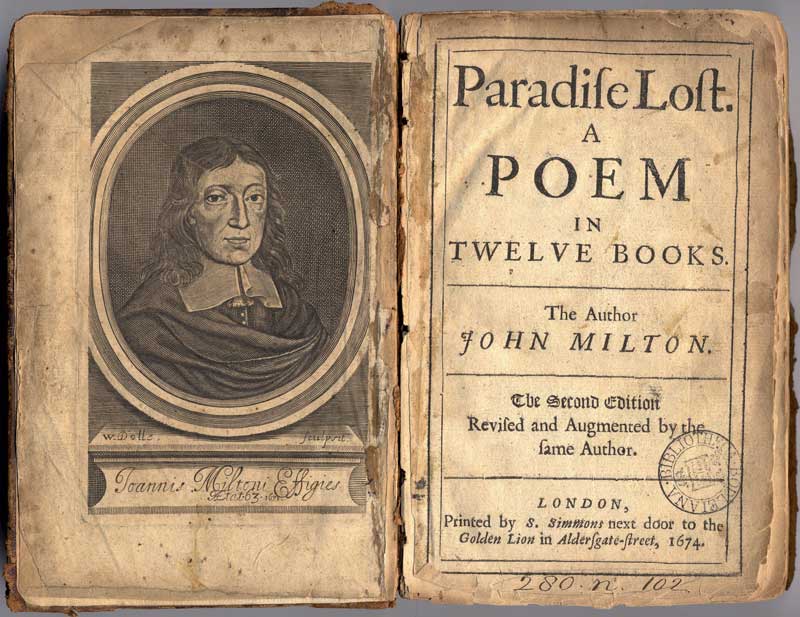

C’est très bien de nommer ici le diable selon Maistre, même si on a trop pris l’habitude d’y voir une sorte de révolté contre Dieu. Milton, dans son Paradise Lost, poème qui est d’ailleurs d’une beauté à couper le souffle, a contribué à accréditer cette vision. Elle me semble fausse. Dans la Bible, Satan est celui qui « calomnie » l’homme, qui le considère comme pas assez digne pour que Dieu s’intéresse à lui. La tentation qu’il propose à l’homme est finalement de manquer d’ambition…

AP – Le paradoxe de cette nouvelle loi sans Dieu est qu’elle va prendre deux voies. D’un côté l’on aura une loi antinaturelle au possible, purement formelle et normative, qui affirme la morale absolue dans une liberté non moins absolue et dans laquelle Dieu n’est qu’un père fouettard. De l’autre, une loi purement descriptive, d’origine spinoziste, qui épouse les lois naturelles, physiques, et où Dieu se confond avec un réel nécessaire. Laquelle a fini, selon vous, par l’emporter ?

RB – Il faut refuser l’alternative. Les commandements que conserve le christianisme sont au fond des invitations à respecter ce qui fait que l’homme est homme, et donc, en un certain sens, les « lois » de son humanité. Mais que faire lorsqu’une culture s’engage dans des pratiques qui entraîneront sa disparition à long terme ?

AP – C’est bien le problème… Et c’est la raison pour laquelle on serait tenté de dire que l’on est passé d’une transcendance impossible quoique débonnaire à une immanence trop possible et donc obligatoire et tyrannique. Au fond, la verticalité d’antan nous élevait aussi haut que nous pouvions tout en acceptant nos limites humaines : la loi divine n’était qu’un horizon. Avec l’horizontalité purement humaine, nous voici condamnés à accomplir « la loi, rien que la loi mais toute la loi », ce qui est bien plus fastidieux.

RB – Ce qui est vrai, c’est qu’une loi qui serait purement humaine serait au fond bien plus terrible qu’une loi divine. Elle exclurait en effet toute possibilité de pardon. Une fois que vous avez transgressé, vous avez transgressé, un point c’est tout. Historiquement parlant, les partisans d’une organisation purement immanente de la société ne sont pas des tendres. Regardez les auteurs desdites « Lumières », qui prévoient des systèmes répressifs assez raffinés, voire, pour Morelly, des camps de rééducation.

AP – La modernité a fait de Dieu un dieu qui n’est plus terrible ni absurde et de fait plus du tout désirable en tant que tel. N’est-ce pas contre cette sécularisation, pour ne pas dire cette stérilisation, du divin que vont réagir les philosophes chrétiens, chacun à son siècle, Pascal, Kierkegaard, Simone Weil, en remettant un peu de désespoir en l’homme et un peu d’absurde, et donc de désir, en Dieu ?

RB – Si la tactique de ces braves gens consistait à verser du sel sur les blessures de l’homme pour lui montrer qu’il a besoin d’un salut, je n’aurais guère de respect pour eux. Il y a assez de désespoir et d’absurde comme cela pour qu’on ait besoin d’en rajouter encore.

II – Sur Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres (Flammarion, 2008)

AP – Ce livre, publié en 2008, ne marque-t-il pas un tournant non pas tant dans votre travail que dans votre « carrière » ? Il semble qu’après avoir publié nombre d’ouvrages « savants », vous ayez eu l’envie de vulgariser votre pensée, d’aller à la rencontre du profane, et par dommage collatéral, d’inquiéter le clerc. Dans cet essai comme dans ceux qui vont suivre, vous interpellez directement la conscience de chacun avec des accents presque pastoraux. Rémi Brague ou la théologie pour tous ?

RB – Tiens ? J’avais plutôt l’impression que la véritable ligne de partage des eaux dans mes publications était représentée par Europe, la voie romaine (première édition en 1992), avec lequel, une fois sautées les haies permettant l’accès à une carrière universitaire, je me suis mis à écrire pour mon plaisir et aussi pour contribuer à la discussion intellectuelle publique sur des sujets que j’ai étudiés.

Je suis mauvais juge de mes propres livres, mais je n’ai nullement l’intention de prêcher ou de jouer au pasteur. D’autre part, je prends suffisamment la théologie au sérieux pour ne pas m’y risquer. La théologie, c’est un savoir qui s’apprend, en France dans des Instituts Catholiques, en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis dans des universités. Je suis philosophe, rien de plus.

AP – Dès le début de ce livre, qui pour moi est le plus extraordinaire catéchisme qui soit, vous faites la peau à un préjugé tenace, celui du « Dieu pour tous » – soit un dieu qui ne serait altéré par aucune religion (et surtout pas la nôtre !) et que nous serions capables d’appréhender « en soi et pour soi », ce qui est justement impossible puisque nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes qu’humains et par conséquent, nous ne pouvons appréhender celui-ci que par nos petites représentations humaines (religions) qui ne sont rien d’autres que des personnalisations du divin…

RB – Merci du compliment. Ceci dit, nous n’avons pas besoin de personnaliser le divin. Celui-ci est déjà personnel, et même bien plus intensément personnel que tous ceux que nous rencontrons entre êtres humains. C’est justement parce qu’il est personnel qu’il est au-dessus de notre saisie. Toute personne, même la plus banale des personnes humaines, est un insondable mystère. Même la plus proche est imprévisible, je ne puis prévoir les réactions de mes plus proches. J’ai coutume de dire, par manière de plaisanterie, que cela fait quarante-cinq ans que je ne connais pas ma femme.

AP – Autre préjugé qui a la vie dure, celui que judaïsme, christianisme et islam seraient, en tant que « monothéismes » fondés par le même Abraham, appelés à se comprendre, à s’accepter et à se mouler dans une sorte de syncrétisme supérieur et sympathique. Or, comme chacun sait, c’est en famille que l’on se dispute le plus. Faut-il donc admettre qu’à un certain moment on ne sera jamais d’accord entre nous et que le respect de l’autre commence par le fait d’admettre avec lui un désaccord éternel ?

RB – Personne ne peut savoir si le désaccord sera éternel ou non. On peut en revanche faire en sorte qu’il ne dégénère pas en affrontement violent.

En tout cas, vous avez prononcé le mot décisif : respect. Respecter l’autre signifie lui dire franchement ce que l’on pense, sans dissimuler ses opinions profondes. Cela signifie aussi être clair sur ce que l’on peut ou ne peut pas accepter dans la position de l’autre.

AP – Parlons un peu de l’être de Dieu. Dieu est père mais il n’est pas « mâle », dites-vous. Mieux, il est parfois comparé à une mère qui console ses enfants (Isaïe, 66, 13). Un peu rude pour le sexe fort qui s’est toujours un peu pris pour lui et trouvait là une légitimité à son machisme, non ?

RB – Tant pis pour le sexe fort. A supposer bien sûr qu’il le soit vraiment. Car, comme on le sait, « qui dit macho dit mama ». Sérieusement, maintenant, j’espère, en pratiquant cette distinction élémentaire entre « père » et « mâle », couper l’herbe sous le pied de tout usage idéologique de la paternité divine pour légitimer la domination du sexe masculin.

AP – En tous cas, Dieu pratique la division des sexes puisque, comme dit la Genèse (1,27) « Homme et femme il les créa ». Par rapport aux mythes grecs qui se contentaient d’androgynie, le judaïsme remet « le manque » à l’honneur. Celui-ci devient un « plus » de l’existence, sinon un cadeau divin. La « coupure » sexuelle est ce qui va pousser hommes et femmes à se chercher et à agir de concert – en plus de se donner du bonheur. La distinction sexuelle, bénédiction pour l’humanité, s’il en est.

RB – La distinction sexuelle combine le maximum d’identité et le maximum de différence. Elle peut être ressentie comme une déchirure, comme dans le fameux mythe d’Aristophane, qui est d’ailleurs le véritable ancêtre de la théorie du genre : des sphères primitives, soit toutes mâles, soit toutes femelles, soit androgynes, sont tranchées en deux, de sorte que les deux moitiés cherchent à se rejoindre, produisant des homosexuels mâles et femelles, et des couples normaux. 2 « Sexe » veut dire, d’emblée, division ; le mot est apparenté à « section ». Accepter d’être si différent sur le fond d’une identité presque totale, c’est effectivement une bénédiction, au sens originel du terme, qui renvoie à la fécondité. Fécondité physique, bien sûr, mais aussi celle de la rencontre.

La dualité des sexes fournit un modèle d’une rencontre qui ne se corrompt pas nécessairement en lutte, à la différence de la fameuse dialectique du maître et de l’esclave que Hegel, et surtout l’interprétation d’Alexandre Kojève, ont rendue célèbre 3. Les deux êtres qui s’affrontent et dont la lutte va produire l’un comme maître, l’autre comme esclave, sont du même sexe. C’est justement pour cela que leur rencontre doit être une lutte pour le pouvoir et non, comme c’est le cas dans la rencontre de l’homme et de la femme, une coopération en vue de la génération.

AP – L’un des paradoxes les plus intéressants du christianisme est que l’offre est plus importante que la demande. Si Dieu nous a tout donné, expliquez-vous, nous n’avons pas encore tout pris ni même tout compris. Le temps de la surabondance est terminé mais le temps qu’il nous faudra pour amortir cette surabondance est à peine commencé. Tel est le renversement platonicien opéré par le christianisme : ce n’est plus le désir qui transcende le don (et qui du coup se retrouve toujours insatisfait devant lui), c’est le don qui transcende le désir (et qui du coup dépasse largement la capacité de ce dernier à le recevoir). Comme vous l’expliquez : « le désir laisse à désirer ». Le christianisme ne fait-il donc que commencer ?

RB – Le paradoxe biblique, dont les Chrétiens pensent évidemment qu’il culmine dans l’Incarnation, et celui d’un infini donné. L’infini n’est pas caché, il n’est pas jalousement gardé, mais livré sans réserve. Seulement, précisément parce qu’il est donné, il est donné comme tel, comme infini. Nous n’aurons donc jamais fini d’ouvrir le paquet-cadeau et d’y découvrir de nouvelles merveilles.

Historiquement parlant, je ne vois pas pourquoi on s’imaginerait que deux mille ans seraient assez pour épuiser ce que le christianisme peut donner.

AP – « Dieu nous donne tout et ne nous demande rien », écrivez-vous dans votre plus beau chapitre. Pour beaucoup de croyants sincères, cette proposition est un peu courte, sinon absurde. Car enfin, que faites-vous des commandements ? Des impératifs moraux ? Et même des menaces ? La Bible n’est-elle pas remplie d’exhortations et de pressions, de supplications et de châtiments terrifiants ? Jésus lui-même évoque la « géhenne du feu » et les « grincements de dents ». Et sans même parler du jugement dernier contenu dans le symbole de Nicée Constantinople où l’on dit bien que « Jésus reviendra dans la gloire pour JUGER les vivants et les morts » ? Alors on veut bien que Dieu ne soit qu’amour et miséricorde mais à un certain moment, on ne peut plus faire l’impasse sur la dimension morale et sociale de l’Evangile qui montre assurément que l’on doit bien quelque chose à Dieu et que la foi n’est pas si gratuite que ça. D’ailleurs, ce serait « trop facile » ! Alors, accusé Brague, avouez ! On doit bien quelque chose à Dieu, non ?

RB – Objection, votre honneur ! Que pourrait-on donner au Créateur de toutes choses ? Que pourrait-on lui donner qu’il n’ait pas déjà ? Ou plutôt qu’il ne serait pas déjà ? Dieu veut uniquement le bien de sa créature. C’est à notre prochain que nous devons quelque chose. Une parabole le dit bien, qui utilise justement l’image de la dette : celle du bonhomme que son maître fait quitte d’une somme énorme, de l’ordre du milliard, et qui ensuite étrangle un de ses compagnons qui lui doit quatre sous (Matthieu 18, 23-35). Choisir une somme aussi impossible fait éclater la comparaison et montre que le rapport entre Dieu et nous n’est pas de l’ordre de l’échange.

Toutes ces paroles sur le jugement, la colère de Dieu, les menaces, etc. veulent dire une seule chose : que Dieu soit amour ne veut pas dire qu’il serait indifférent au mal que nous nous faisons, et que nous nous faisons à nous-mêmes, à nous seuls. C’est justement parce qu’il nous aime qu’il ne veut pas nous laisser nous autodétruire. « L’amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme l’enfer », dit le Cantique des cantiques (8, 6). Une expérience élémentaire de l’amour humain le plus banal montre que ce n’est pas une partie de plaisir. Je supporterais très mal que celui ou celle que j’aime se défigure. Pour reprendre la formule biblique, l’homme est à l’image de Dieu. Si je peins des moustaches à la Joconde, est-ce que Léonard, même si je ne lui fais rien à lui directement, ne va pas se fâcher ?

AP – Nous irons tous au paradis, comme le chantait Michel Polnareff ?

RB – Bien sûr, si nous le voulons. Mais encore faudrait-il que nous le voulions… C. S. Lewis dit quelque part que la porte de l’Enfer est verrouillée de l’intérieur. Le paradis et l’enfer sont les conséquences logiques des orientations que nous donnons à notre vie, dès maintenant.

III – Sur Les ancres dans le ciel, l’infrastructure métaphysique (Seuil, 2011)

AP – Dans ce livre, vous abordez rien moins que le sens de la vie. Celui-ci ne relève plus de l’ancienne transcendance religieuse mais plutôt d’une immanence prométhéenne par laquelle l’homme prend non seulement en main son destin, mais encore son être, sinon son néant. Le risque est qu’il peut alors décider en toute conscience que l’un vaut plus que l’autre. Prométhée se suicide !

RB – J’ai essayé de rappeler que l’idéal de l’autodétermination était neutre. Se créer et se supprimer sont deux formes d’autodétermination, tout aussi efficaces l’une que l’autre. Avec cette différence que se créer est tout simplement impossible alors que se supprimer ne l’est que trop. Je dirais même plus, comme disent des personnages qui me sont chers : d’un point de vue purement économique, celui du calcul du rapport entre investissement et retour sur investissement, le suicide gagne haut la main. Pour faire pencher la balance en faveur de la vie, il faut de la métaphysique.

AP – Alors, j’arrive comme Candide. Ou comme un condamné à mort la veille de son exécution. Ou comme un type qui sort d’une école de commerce et qui veut avoir un peu de spiritualité pour souffler entre deux starting-blocks. Et je vous demande : la métaphysique, qu’est-ce que c’est ? Et « ça me sert à quoi ? »

RB – Si cela doit servir à meubler les loisirs des managers, je ne crois pas que la métaphysique soit très efficace. Dire ce que c’est que la métaphysique, cela serait un peu long. Je me contente dans mon petit livre, d’une caractérisation rapide, et qui répond exactement à la question de ce qui fait préférer l’être au néant : l’affirmation de l’identité, en dernière analyse, de l’Etre et du Bien.

AP – Si je comprends bien, c’est lorsque l’être se réduit à l’existence qu’il se coupe du bien et qu’il devient factuel. On peut dire alors qu’« il y a de l’être » comme « il pleut ». On passe de la providence à la contingence, sinon de l’être à l’avoir, du désir à l’envie (le pire péché car le seul qui ne procure aucun plaisir). Il n’y a alors plus que du hasard, du petit bonheur la chance. C’est Monte-Carlo contre Athènes et Jérusalem. Mais n’est-ce pas à ce moment qu’il faudrait plutôt, comme Nietzsche, affirmer la vie plutôt que de se mettre à la recherche de la providence ? Aimer le hasard, embrasser le chaos, dire oui à l’éternel retour…. Pourquoi ne serait-ce pas mieux que réciter le Pater Noster ?

RB – Il y a effectivement dans l’attitude d’affirmation absolue que prêchait Nietzsche, et à laquelle il donnait le nom de « Dionysos » une certaine grandeur tragique qui mérite le respect. Que nous qui sommes de toute façon embarqués puissions nous en inspirer est une chose. C’en est une autre de savoir si nous avons le droit d’infliger cette nécessité à autrui.

AP – N’est-ce pas un peu facile de traiter de nihiliste quiconque décide de se passer de métaphysique ?

RB – Je ne traite personne de quoi que ce soit. « Nihilisme » n’est pas une insulte, mais une description. C’est d’ailleurs le mot dont se désignent eux-mêmes les esprits les plus lucides dont le programme avoué est de se passer de métaphysique. Ce n’est pas moi qui le dis, mais, par exemple, Gianni Vattimo. Je rappelle en passant que Nietzsche n’avait nullement pour but de critiquer le nihilisme, ou d’ériger des barrières pour l’endiguer. Bien au contraire, il voulait non seulement lui laisser libre cours, mais lui permettre de déployer plus décidément toutes ses conséquences sélectives : ceux qui ne supporteraient pas sa doctrine de l’éternel retour disparaîtraient. C’est ce qu’il appelle le nihilisme actif.

AP – « L’athéisme est incapable de susciter la vie », écrivez-vous citant un texte peu connu de Jean-Jacques Rousseau. Mais un matérialiste athée, de ce matérialisme enchanté qui va de Lucrèce à Clément Rosset, peut aimer la vie autant que vous et la considérer comme un bien autant que le pape. Et on connaît plein de mères nourricières athées !

RB – Je doute que ces braves gens aiment la vie. Je n’ai jamais lu une ligne de Clément Rosset, mais j’ai, comme tout le monde, lu Lucrèce. L’impression que laisse son poème n’est pas si gaie. Voluptas, oui, mais aussi horror 4. Le monde menace constamment de se détruire et va peut-être le faire incessamment. Et rappelez-vous que le De natura rerum se termine, pour la bonne bouche, sur la description de la peste d’Athènes, qu’il a tirée de Thucydide, avec ces gens qui se disputent un bûcher pour y brûler les cadavres de leurs proches.

De toute façon, je crois avoir démasqué le prétendu « amour de la vie » qui signifie la plupart du temps « aimer vivre », ou « aimer sa vie », donc au fond s’aimer soi-même. Ce qui n’est guère sorcier. Aimer la vie, en revanche, n’est pas si commode.

Ensuite, il existe une bienheureuse inconséquence. Nous n’agissons pas toujours en conformité avec nos principes. Et parfois, on a envie de dire : Heureusement ! Il y a même des gens qui se vantent de cette inconséquence. Ainsi, je cite un auteur un peu oublié maintenant, Félix Le Dantec 5. En ce qui me concerne, comme philosophe, j’essaie de m’interdire cette facilité et voudrais vivre en accord avec ce que je pense. Si j’y arrive, c’est une autre question…

AP – Permettez que je parle en mon nom un instant. A l’instar des personnages que vous cristallisez dans votre livre, je me suis toujours considéré sur ces questions comme un homme peu « sérieux » (spoudaios) et j’aurais tendance à raisonner comme Chateaubriand (« ma mère m’infligea la vie ») ou pire comme Ivan Karamazov (la souffrance des enfants accuse Dieu et prouve que la vie est injuste, etc.) Pour autant, je ne vais pas me suicider. Mais pas grâce aux transcendantaux qui convertissent l’Etre en Bien, ni même par mon désir du bien, plutôt aléatoire, mais grâce, ou à cause, de mon satané vouloir-vivre. Là-dessus, Schopenhauer me semble indépassable. Vous-même écrivez que « Schopenhauer sépare radicalement la volonté de la raison. Par suite, la volonté de vivre n’est qu’une force aveugle qui n’a aucun souci du bien. L’être comme vie brute, dernier avatar de la réduction de l’être à l’existence, est séparé du bien. » Mais n’est-ce pas ce vouloir-vivre aveugle et brutal qui est bien plus apte à nous garder en vie et à nous protéger du néant que toute votre métaphysique ? Parce que si je ne devais compter que sur mon être et ma bonté, je serais mort depuis longtemps.

RB – Il y a chez Berdiaev un joli passage sur le passage des Frères Karamazov où Ivan « refuse son billet d’entrée » dans un monde où les enfants souffrent. Il procède courageusement à une autocritique de sa propre nation. Il y a là, explique-t-il, un sentimentalisme mensonger très russe. Ivan, par pitié envers les enfants, devient un de ces révolutionnaires qui, au nom du bien à faire régner, en massacrent des millions 6

Ce qui fait que chacun reste en vie est l’affaire de chacun. Je me demande si le vouloir-vivre dont vous parlez est bien une raison de continuer à vivre, ou s’il n’en serait pas plutôt une cause. S’il est vraiment « aveugle et brutal », il ne saurait être qu’une cause. On peut très bien dire que l’instinct, qui est la traduction du vouloir-vivre chez l’animal, a pu suffire à assurer la perpétuation des espèces. La plupart d’entre nous doivent leur existence à des circonstances fortuites, parfois à un verre de trop…

C’est là qu’il faut être fidèle au projet des Lumières, qui était d’ailleurs déjà celui de Socrate : demander une raison pour ce que l’on fait. Qu’un être rationnel puisse s’en remettre de façon consciente et délibérée au vouloir-vivre aveugle, c’est de la haute trahison.

AP – J’en prends acte… Pour autant, vous-même finissez par avouer que bien des gens vivent en se passant de l’espoir de la vie éternelle. « La perte de la foi en l’immortalité de l’âme n’est donc pas si grave qu’on voudrait nous le faire croire »… Si je voulais polémiquer avec vous, je vous dirais que le doux néant rassure finalement beaucoup plus que l’horizon d’une vie éternelle qui d’après ce que l’on sait a de fortes chances de nous faire griller en enfer plutôt que de nous faire pâmer au paradis.

RB – Avouer, c’est trop dire. Je constate. Et encore… Car la plupart des gens, loin de nier positivement qu’il y ait « quelque chose après la mort », préfèrent tout simplement ne pas y penser.

Si je voulais jouer l’affreux Jojo, je dirais que l’enfer est le plus beau de tous les dogmes chrétiens. Il montre que Dieu respecte infiniment la liberté de sa créature. Dieu ne veut rien d’autre que le salut de l’homme, il « veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Timothée, 2, 4). Il n’y a que l’homme qui puisse vouloir sa propre perdition.

De toute façon, c’est une grossièreté que de regarder l’alternative enfer / paradis du point de vue de la troisième personne et de faire des statistiques, voire des calculs de probabilité. L’enfer n’existe qu’à la première personne du singulier. Je suis le seul être qui ait le droit de penser qu’il pourrait mériter la damnation. Pour tous les autres, je puis trouver des excuses.

AP – Aimer la vie, dites-vous avec force, ce n’est pas tant aimer la vie en général, ni même aimer sa propre vie, dont on est toujours plus ou moins satisfait, non, c’est avant tout vouloir la donner. Aimer la vie, c’est estimer qu’elle est une chose suffisamment bonne pour qu’elle relève d’un don. Alors je suis d’autant plus négativement d’accord avec vous, que je n’ai jamais voulu enfanter et que j’ai fait mienne depuis longtemps cette formule de Cioran : « Les enfants que je n’ai jamais eus, s’ils savaient le bonheur qu’ils me doivent »…

RB – Enfanter, vous ne l’auriez de toute façon pas pu, puisque c’est le privilège des femmes que de le faire. Engendrer, en revanche, reste dans vos cordes. Cette impropriété de langage est d’ailleurs significative. La reproduction humaine combine la continuité et la discontinuité : la mère contient en soi l’enfant encore à naître ; le père en est séparé, ce pourquoi il lui faudra reconnaître que l’enfant est bien de lui, par une sorte d’acte de foi. C’est pourquoi renoncer à avoir des enfants est, pour la plupart des femmes, plus dur que pour la plupart des hommes. Ce sont elles, à qui pourtant la grossesse coûte bien plus qu’à nous, qui gardent la conscience la plus vive de la bonté de la vie.

AP – Parlons si vous le voulez bien des modernes ; le refus de l’être qui est le leur semble les réjouir tandis que le néant dans lequel ils s’installent les ravit. Et pour cette raison, on se dit heureusement qu’il y a des pessimistes comme Cioran ou Houellebecq (lui-même disciple de Schopenhauer) qui sont là pour rappeler à leur façon « dépressive » la nostalgie de l’être. Car s’ils en constatent la perte, ils ne s’en félicitent pas. Ils le pleurent. Et de fait réhabilitent « le manque » que voudraient abolir nos modernes.

RB – Je ne mettrai pas tous les modernes dans le même panier. Le « nihilisme gai » de Gianni Vattimo, que j’ai déjà cité, est à cent lieues au-dessus de la « pêche » obligatoire affichée par les clowns médiatiques. Face à eux, l’élégie devient un genre littéraire capital et peut-être salutaire jusqu’à un certain point. Pessimistes et optimistes se distinguent entre eux, disait Bernanos, comme un imbécile triste d’un imbécile heureux 7 J’accorde cependant un léger avantage aux pessimistes, qui ont au moins le mérite de s’interroger, de se dire que « ça ne peut pas continuer comme ça » et de forcer à réfléchir.

AP – A ce propos, avez-vous lu Soumission ?

RB – Non. De Michel Houellebecq, j’avais lu, déjà plusieurs années après leur parution, Les Particules élémentaires. Et c’est tout. Je n’en ai pas un souvenir très précis, mais je me souviens que cela m’avait intéressé, à titre de symptôme. En tout cas, j’admire chez lui la capacité qu’il a d’appuyer là où cela fait mal.

AP – Encore une question désagréable. « En finir avec l’animal métaphysique », « en finir avec l’homme », tel serait, à vos yeux, le but de la modernité. Mais pas du tout, vont vous répondre nos postmodernes. On en finit simplement, et heureusement, avec l’homme ancien, patriarcal, blanc et traditionnel, et on accouche d’un homme plus humain, plus complet, plus total, plus réconcilié, hors de tout péché originel et de toute castration… Et vous, monsieur le philosophe, devriez applaudir puisque vous êtes pour le bien.

RB – Qui n’est pas pour le bien ? Le philosophe l’est tout autant que les autres. Avec cette différence qu’il s’interroge sur la bonté de ce que l’on nous propose. En l’occurrence, l’ennui est que cet homme amélioré est lui-même le produit de l’homme ancien qui le fabrique. Et qui me dit que celui-ci sera venu à bout de ses propres archaïsmes et ne les refilera pas à ses créatures ?…

Le projet que l’on appelle maintenant, depuis Julian Huxley, « transhumanisme », me semble reprendre avec de nouveaux moyens le rêve que la Révolution française avait d’un « homme régénéré ». La biologie et l’informatique n’existaient pas, et le rêve était pédagogique. Il suffirait d’exposer l’homme à une bonne éducation pour que tout s’arrange. Ce qui suppose chez l’éducateur une parfaite innocence, une capacité de commencer à zéro. Et pour ainsi dire de s’éduquer soi-même.

Sur le rêve d’en finir avec l’homme ancien, B. F. Skinner, le psychologue de Harvard, a expliqué cela très bien en 1971 : « A l’homme en tant qu’homme

AP – Selon le philosophe américain Richard Rorty, que vous citez 9, ce serait à cause de la « culture du libéralisme » que nos sociétés occidentales se seraient dédivinisées. Si l’on peut être d’accord avec toutes les critiques, d’ailleurs faites par tout le monde, et parfois de manière pavlovienne, au libéralisme, peut-on jeter le bébé avec l’eau du bain ? Après tout, comme l’explique Pierre Manent dans ses livres, c’est aussi grâce au libéralisme, une doctrine politique née avec Machiavel, qu’on a pu mettre fin aux guerres de religion et qui nous a permis d’établir nos droits fondamentaux. Est-ce vraiment le libéralisme qui est le principal problème ?

RB – En fait, Rorty ne suppose aucun lien de cause à effet entre libéralisme et dédivinisation. Il les identifie bien plutôt. Le libéralisme (au sens américain du terme) parfait qu’il souhaite aboutirait selon lui à retirer radicalement toute dimension sacrée à ce qui passe pour l’être. Pas seulement à « dieu », mais aussi à la vie, à l’homme, à la vérité, etc.

Vous citez là le récit qui sert à légitimer le libéralisme moderne, et que Pierre Manent est trop intelligent et informé pour avaler tel quel. Les guerres dites de religion sont une étape dans la formation de l’Etat moderne, sous sa première forme de la monarchie absolue.

La Réformation de Luther, origine dernière des guerres de religion, a réussi parce qu’elle a vite pris une dimension politique : les princes allemands, sans doute en toute bonne foi, ont sauté sur l’occasion pour desserrer le joug de l’Empire et la fuite des capitaux en direction de l’Italie. D’autres étaient moins pieux que nationalistes, Ulrich von Hütten en est le type. Sans cette politisation du conflit, que se serait-il passé ? La dispute sur les indulgences aurait été livrée entre théologiens compétents dans l’atmosphère feutrée des universités et n’aurait pas dégénéré. Dans le pire des cas, on aurait peut-être brûlé Luther. Cela aurait été regrettable, comme pour Jean Hus, mais on aurait en tout cas fait l’économie, outre les destructions liées à la guerre des paysans, d’une guerre civile en France et de la Guerre de Trente ans en Allemagne.

« Libéralisme » a plusieurs acceptions. J’ai fait allusion au sens américain, très « gauchiste », source de bien des malentendus dans le dialogue transatlantique. Il y a le libéralisme économique, il y a le souci des libertés politiques. Ce que vous appelez ainsi semble désigner la distinction des sphères temporelles et spirituelles qui est une vieille tradition chrétienne, et contre laquelle je n’ai rien à dire. Ce libéralisme là est bon. Sur les autres sens du mot, je suis plus réservé.

Suite et fin de l’entretien à cette adresse.

- « Il y a dans la Révolution française, un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu’on a vu et peut-être de tout ce qu’on verra », Joseph de Maistre, Considérations sur la France, Editions Complexe, 1988, page 69

- Platon, Banquet, 189d ss.

- Hegel, Phänomenologie des Geistes, (B), IV, A, éd. J. Hoffmeister, Hambourg, Meiner, 1952, p. 141-150

- Lucrèce, De natura rerum, III, 29

- Modérément moderne, p. 126-127

- Nicolas Berdiaev, Духн русской револуюции [1918], 2 : Dostoïevsky

- G. Bernanos, La liberté pour quoi faire?, dans Essais et écrits de combat, éd. Michel Estève et al., Paris, Gallimard, 1995, p. 1262.

- B. F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity, New York, Knopf, 1971, p. 191.

- Les ancres dans le ciel, Paris, Seuil, p. 94.