Dany-Robert Dufour, né en 1947, est un philosophe français qui a produit une œuvre pour le moins singulière dans le paysage universitaire français : alors que la recherche suit l’irrésistible pente de l’hyperspécialisation, il a fait le choix de la fidélité à la tradition universaliste et, plutôt que de soumettre la pensée à la production de connaissances de niche, s’est efforcé de mettre les savoirs au service d’une réflexion d’ampleur qui prend le risque d’une confrontation directe avec l’époque : avec ses contemporains d’une part, avec le nihilisme capitaliste et néolibéral d’autre part. Il en a résulté la publication d’une vingtaine d’ouvrages, à la croisée de la philosophie politique, de l’économie, de la psychanalyse, de la linguistique et de bien d’autres disciplines encore. C’est justement, en guise d’introduction à son travail et d’incitation à la lecture de ses livres, ce nouage entre ces différentes formes d’économie (psychique, politique, langagière, etc.) que nous explorons dans cet entretien.

Baptiste Rappin : Cher Dany, je te remercie chaleureusement d’avoir accepté de m’accorder cet entretien pour Actu Philosophia. J’aimerais entrer dans ton œuvre par la petite porte, par l’anecdote, en espérant pouvoir aller à l’essentiel par l’accessoire. Un passage de ton entretien biographique, paru en 2021 aux Éditions R & N sous le titre Fils d’anar et philosophe, a en effet retenu toute mon attention : tu avais soutenu une thèse de troisième cycle en 1976 sous la direction de Georges Lapassade et tu t’es inscrit en 1980 pour une thèse d’État avec un autre directeur de thèse (dont tu ne mentionnes pas le nom) et ce dernier insistait pour que tu adoptes le paradigme de la complexité d’Edgar Morin. Voici alors ta réaction : « Je refusais en effet le paradigme qu’il ne cessait de vouloir m’imposer, celui de la théorie de la complexité venu d’Edgar Morin. Je lui répondais que je n’en voulais pas, car il présentait à mes yeux un défaut épistémologique majeur : il s’appuyait sur une proposition (« Tout est dans tout »), dont l’exact contraire est également vrai […] » (p. 43). J’aimerais profiter de ce détail pour lancer notre dialogue autour de deux axes. Le premier est sociohistorique : quel est le contexte de l’Université dans ces années ? Peut-on dire que le paradigme de la complexité, dont on connaît rétrospectivement tout le succès, a en quelque sorte pris le relais d’un structuralisme arrivé en bout de course ? Et quelle fut la réaction de ton directeur de thèse à ce refus ? Rares sont les doctorants osant contredire leur directeur de thèse… hier comme aujourd’hui !

Dany-Robert Dufour : Ce que tu évoques nous ramène à une époque ancienne où l’on faisait sa thèse en deux temps. D’abord une thèse de troisième cycle, éventuellement suivie, d’une thèse d’État. Je me souviens à cet égard qu’après avoir soutenu ma thèse de troisième cycle, s’est ouverte la possibilité d’opter pour une thèse plus courte que la thèse d’État, une thèse dite « nouveau régime », si je me souviens bien. Mais je voulais en passer par l’ascèse de la thèse d’État qui pouvait durer des années, nécessiter beaucoup de recherches originales, et faire jusqu’à cinq cent, voire mille pages. Bref, pour ma part, j’ai donc choisi de m’infliger la double peine…

Dany-Robert Dufour : Ce que tu évoques nous ramène à une époque ancienne où l’on faisait sa thèse en deux temps. D’abord une thèse de troisième cycle, éventuellement suivie, d’une thèse d’État. Je me souviens à cet égard qu’après avoir soutenu ma thèse de troisième cycle, s’est ouverte la possibilité d’opter pour une thèse plus courte que la thèse d’État, une thèse dite « nouveau régime », si je me souviens bien. Mais je voulais en passer par l’ascèse de la thèse d’État qui pouvait durer des années, nécessiter beaucoup de recherches originales, et faire jusqu’à cinq cent, voire mille pages. Bref, pour ma part, j’ai donc choisi de m’infliger la double peine…

Ça commence donc à Paris 8-Vincennes, université dite « expérimentale » créée juste après mai-juin 1968, par une thèse de troisième cycle que j’ai faite avec un intellectuel original comme il n’en existe plus aujourd’hui. Georges Lapassade était à la fois complètement marginal et cependant muni du meilleur pedigree : agrégé de philosophie, analysé par Jean Laplanche, docteur d’État à la Sorbonne après une thèse dirigée par la psychanalyste et professeure Juliette Favez-Boutonnier dans un jury qui comprenait Georges Canguilhem, Daniel Lagache et Henri Gouhier et Maurice Debesse. Bref, Lapassade présentait un double profil qui avait tout pour me plaire.

Lui avait travaillé sur des phénomènes occultés dans certaines cultures et qui faisaient retour sous des formes nouvelles. Par exemple, lorsqu’il avait enseigné en Tunisie en 1965-66, il avait pu y observer la persistance de rites de possession. De même que lorsqu’il était allé au Brésil entre 1970 et 1973, il avait rencontré la Macumba. Puis au Maroc, entre 1970 et 1996, les rituels Gnawas à Essaouira. Et enfin, en Italie du Sud, les rites de la tarentule. Sans compter son rapport à Julian Beck, le fondateur avec Judith Malina, du Living Theater, qui essayait, par le happening et l’improvisation, d’exhumer un autre théâtre occidental assez possédé, inspiré d’Artaud.

Moi, de vingt-cinq ans son cadet, je revenais d’un séjour de trois ans en Algérie où, après quelques frasques en France liées à 1968, j’avais jugé bon de me retirer pour réfléchir. J’avais repéré, avec de jeunes intellectuels algériens d’alors, que certains phénomènes culturels profonds touchant aux langues vernaculaires, aux savoirs populaires et aux religions maraboutiques, refoulés au cours de la période coloniale, continuaient de l’être par la néo-colonisation que s’infligeait les dirigeants algériens ne jurant que par l’industrialisation de leur pays ― or ces phénomènes profonds ne cessaient, sous des formes multiples, de revenir.

L’objet que j’ai proposé à Georges Lapassade, qui s’y montra fort réceptif, consistait donc à travailler sur la question du refoulement dans la culture (en l’occurrence en Algérie) et sur le retour du refoulé. C’était là une sorte de psychanalyse de la culture qu’il appelait « socianalyse ».

Je soutins ma thèse avec les honneurs, il en sortit une belle amitié qui dura jusqu’à la fin de sa vie. Il fit en sorte pour que j’obtienne une charge de cours à Paris 8 en sciences de l’éducation. Ce qui me mit le pied à l’étrier me permettant ensuite de devenir enseignant-chercheur. Nous n’avons jamais cessé de nous parler, au point qu’il me passa la question, qui avait été celle de sa thèse, L’entrée dans la vie, de la néoténie de l’homme, son inachèvement. Question qu’il laissait, et il le savait très bien… inachevée. Et, de fait, je l’ai reprise à ma façon, fort différente de la sienne. Mais de nos différends sur cette question anthropologique majeure, nous nous entretenions avec chaleur chaque fois que nous croisions dans le fameux souk de Paris 8 Vincennes que j’ai bien connus, ou ensuite dans les couloirs de Paris 8 à Saint-Denis, même lorsque ce philosophe péripatéticien moderne trainait derrière lui des grappes d’étudiants dont quelques-uns étaient sidérés par ses propos et pas mal d’autres à l’affût de menus bénéfices opportunistes (du type « on m’a vu avec le maître », ou « le maître va me valider mon unité de valeur »…).

Pourquoi n’ai-je pas continué avec lui en thèse d’État ? Parce qu’il s’intéressait beaucoup plus aux contre-cultures (jusqu’à, parfois, se fourvoyer en retenant des formes d’un intérêt discutable) qu’à la question d’une tout autre ampleur sur laquelle je voulais travailler : l’architecture des sciences humaines. J’avais été nourri au premier structuralisme, celui de Lévi-Strauss, de Jakobson et Benveniste, de Barthes et de Lacan – j’avais été impressionné par le fait que des champs profus, comme par exemple les récits ou les manières de table, pouvaient être mis en ordre par de simples structures binaires du type cru/cuit. Mais, en même temps, je voyais dans les « procès sans sujet » où le sujet est pur effet de la structure, quelque chose de fort technocratique et inquiétant. D’autant que le structuralisme semblait se réjouir de la « mort prochaine de l’homme ». Cependant que le post-structuralisme célébrait sa folie (Foucault), ou faisait du schizo le nouveau héros (Deleuze), ou s’en prenait aux fondations de la maison commune, la métaphysique (Derrida). Comment traiter ces questions ? Il me semblait qu’il manquait quelque chose dans ces sciences humaines ― quoi ? J’ai choisi comme directeur de thèse d’État celui qui était réputé comme le pire emmerdeur qu’un thésard puisse concevoir. Quelqu’un qui allait vous chercher dans vos ultimes retranchements. Bref, l’objecteur parfait. Celui qui, dès que vous formuliez une proposition, pouvait la contredire afin que vous reformuliez une proposition mieux construite. En fait, je cherchais la rigueur.

Et je me suis trompé. Je n’ai obtenu que la confusion. Pour faire bref, et cela n’engage évidemment que moi, c’était un pervers. J’étais jeune et pas très formé aux questions cliniques, j’ai donc mis du temps à m’en apercevoir. Il avait deux tactiques. L’une avec les jeunes femmes, que je te laisse deviner. L’autre avec les jeunes hommes, à qui il déniait le droit de penser quoi que ce soit, en dehors de ce à quoi il voulait les amener, pour les assujettir. En principe, quand un doctorant discute avec son directeur de thèse, ils se centrent sur l’objet de la recherche. Lui faisait de la psychanalyse sauvage, à la petite semaine, il se centrait sur le sujet, c’est-à-dire sur moi, mon être, ma personne, pour me mettre en difficulté disons psychologique de façon à profiter des faiblesses qu’il avait créées pour me refiler ses certitudes. Lesquelles tenaient en cet ensemble qui m’apparaissait informe qu’on appelle « le paradigme de la complexité ». Je dis « informe » parce que je prenais cela comme une pensée-lego, du nom de ce jouet composé de briques emboîtables qui peuvent s’assembler sans fin en des ensembles toujours différents. C’était sa façon de pratiquer « la complexité », laquelle n’avait peut-être pas grand-chose à voir avec celle a priori plus rigoureuse d’Edgar Morin. Mais elle lui permettait de toujours coincer l’autre, c’est-à-dire moi. Il ne disait jamais : nous allons discuter telle ou telle de tes propositions, il disait : tu as oublié ceci, et ceci, et ceci…

Cependant, je l’ai vu venir avec ses legos et je ne me suis pas laissé démonter, je me suis éloigné. Je n’ai pas cherché un autre directeur parce que je ne voyais pas qui je pourrais embarquer dans mon affaire sans qu’il ne m’embarque dans la sienne. Et surtout parce que j’avais pris une résolution : je ferais ma thèse avec… Personne. Personne, on le sait depuis le chant IX de l’Odyssée, ce n’est pas personne, c’est quelqu’un. Celui qui, en l’occurrence, pour moi, pourrait réellement objecter à la proposition ou aux propositions que je formais. En fait, je ne savais pas que j’étais en train de me mettre dans la position de celui qui prétend énoncer en vérité, que j’allais, au terme ma thèse, découvrir au cœur de l’énonciation philosophique inventée par Socrate. Dans le livre qui est finalement issu de cette thèse, Les mystères de la trinité, je l’ai formulée ainsi : « Le maître est celui qui a patiemment construit un savoir à propos de quelques objets et qui se donne un espace discursif où il s’offre au risque qu’aujourd’hui, demain ou après-demain, un élève, c’est-à-dire un individu qui en sait beaucoup moins que lui sur ces objets, presque rien peut-être, détruise tout ou partie de son savoir par une simple objection ». C’était donc ce « personne », n’importe qui, précieux entre tous, que je convoquais alors à la cantonade. Je le trouvais en l’occurrence en la personne des étudiants qui assistaient à mes cours à qui je présentais mes recherches auxquelles ils ne manquaient pas de réagir ― c’était le bon côté du Paris 8 d’alors : les étudiants y venaient pour parler, c’était une profonde cure de parole les amenant à poser parfois des questions essentielles. Jamais cependant je n’ai cédé au bavardage dans lequel sombraient alors beaucoup de cours. J’étais à cet égard dans une position assez singulière à Paris 8 : je faisais toujours des cours, très préparés, avec des références, des textes d’auteurs lus, cités et commentés, en vue de construire une proposition, articulée à d’autres propositions. Je tenais donc toujours la fonction proposante, ce qui les convoquait, eux, étudiants, à occuper la fonction critique. Jusqu’à temps qu’un parmi eux me sorte une objection solide. Ce que j’aimais chez eux, d’une certaine façon, c’était leur inculture. Car la culture, le savoir, empêchent parfois de voir. Quand on est cultivé, on a tendance à savoir d’avance ce qu’un texte veut dire, où la façon dont il faut prendre un problème. Une inculture, pour peu qu’elle soit curieuse de tout, est en ce sens un bon atout pour produire du savoir. Cela ressortit du thaumazein, l’étonnement, exposé par Platon dans le Théétète où il pose que la philosophie est « fille de l’étonnement ». Or, de l’inculture curieuse, mes étudiants n’en manquaient pas. Certains sont restés 5 ans de suite, un petit nombre suit encore mes travaux. Je leur dois une fière chandelle… L’objection, je la trouvais aussi dans les lignes laissées par tel ou tel auteur au fil de mes nombreuses lectures. Ou dans les discussions avec les amis, au sens grec du terme, celui de la philia où les amis sont ceux qui, justement, font passer la vérité avant les amis…

Et ça a plutôt bien marché. Mon supposé directeur de thèse a dû le reconnaître au moment de la soutenance en parlant du « directeur de thèse que Dany Dufour s’est lui-même construit ».

BR : Mon deuxième axe de questionnement est, quant à lui, proprement philosophique : quand tu affirmes que ton insatisfaction provenait de la proposition « Tout est dans tout » qui constitue en effet un postulat fort du systémisme et de la théorie de la complexité, j’y vois déjà à l’œuvre une forme d’identification de la tautologie et de l’autoréférence dont l’analyse se trouve au cœur du Bégaiement des maîtres, ton premier ouvrage, que tu ne publieras qu’en 1988. Est-ce là une lecture rétrospective injustifiée ? Ou alors, peut-être sous une forme négative, une première intuition de la thèse que tu développeras ultérieurement ?

DRD : En effet, c’est une première intuition de la thèse que j’ai développée ensuite. Aujourd’hui, je vois la théorie de la complexité, pas celle de mon supposé directeur de thèse, spécieuse, mais celle, sérieuse, de Morin par exemple, comme un effet de la pensée unaire (proposition où on retrouve le sujet en prédicat) où l’on part de définitions tautologiques qui ne cessent de proliférer en des ensembles de plus en plus grands[i]. Ce qui pousserait à se demander si, après le structuralisme (fonctionnant à la pensée binaire) qui va en gros de l’après-guerre aux années 1970, ne serait pas venu ledit paradigme de la complexité fonctionnant à la pensée unaire ? C’est fort possible. Il faut bien que, quand un paradigme s’épuise, l’autre prenne le relais.

Cependant la grande différence entre ce que j’appelle la « pensée unaire » sur laquelle j’ai fini par mettre la main après ma thèse et le « paradigme de la complexité », c’est que cette dernière théorie ne sait pas qu’elle s’engendre à partir de définitions tautologiques tandis que l’objet de la pensée sur l’unaire est de comprendre comment se produisent ces effets d’engendrement. Tu as raison de dire que c’est ce que j’ai essayé de faire dans Le Bégaiement des maîtres en plaçant aux deux bouts de la chaîne où ça parle, d’une part le sujet défini unairement par la formule (de Benveniste) « est je qui dit je » qui n’en finit pas de se replier sur elle-même et d’autre part la prolifération sans fin des récits par la succession infinie de leurs versions (Lévi-Strauss).

Voici, en une formule, ce que je proposais dans Le Bégaiement des maîtres, dialogue entre Logos et Sogol (nom anacyclique de « Logos », personnage repris du roman « d’aventures alpines et non euclidiennes », Le Mont Analogue, écrit en 1939 par René Daumal, grand explorateur de toutes les formes de l’unaire) : « L’Un se replie et l’Autre se déplie, n’est-ce pas ? Si, par hypothèse absurde, il n’y avait pas de « nœuds » entre l’Un et l’Autre : ici, nous serions dans la délitescence du repliement, du dédoublement ou de la régression sans fond de l’Un et là, dans la métastase du dépliement, du redoublement et l’expansion sans terme de l’Autre. Nous serions pris dans des formes acausales, des forces folles : entre un autisme patinant sans embrayage possible et un délire sans sujet et sans frein — ce n’est pas, après tout, tellement absurde : certains sujets en restent là et peut-être, nous, normaux, quand nous ne nous surveillons pas, passons-nous le plus clair de notre temps dans ces états ! Le nouage interrompt et ponctue ces deux processus sans issue ni fin en les liant en acte l’un à l’autre ».

Tout cela pour dire que l’homme, qui joue de ces structures plutôt qu’il n’en est le jeu, a symboliquement encore de beaux jours devant lui, à moins qu’on le transforme réellement avant qu’il ait fait son temps.

BR : Tu montres en effet que les Maîtres ont bégayé : « Est je qui dit je » (Benveniste), « Le mythe est la succession sans fin de ses versions » (Lévi-Strauss), « Le signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant » (Lacan). Or, le premier qui s’est exprimé de la sorte, qui s’est défini de et par lui-même en usant de l’auto-référence, c’est Dieu : « Dieu dit à Moïse : Je suis Celui qui suis » (Exode, III, 14). Pourrions-nous aller jusqu’à dire que les sciences de l’homme, dans lesquelles, par définition, sujet et prédicat se confondent puisque l’homme y observe l’homme, ne sont qu’une théologie déguisée ? ou sécularisée ? Ou alors, autre hypothèse, que le judaïsme a mis en scène et en mots un invariant anthropologique, celui de l’instance unaire présente sous la surface de la logique binaire, que Benveniste, Lévi-Strauss et Lacan ont su reformuler plus de deux millénaires après Yahvé ?

DRD : En fait, je crois que les Maîtres du structuralisme (Lévi-Strauss, Benveniste, Lacan et quelques autres) ne cherchaient pas à bégayer, bien au contraire. Sauf, peut-être, ici et là, le facétieux Lacan. Ils cherchaient à appliquer les principes de la phonologie structurale de Jakobson et du cercle de Prague à d’autres systèmes que celui des sons dans le langage. Cela avait été extrêmement productif puisqu’on a alors réussi à substituer aux longues descriptions par la phonétique des nombreux sons repérés dans chacune des langues, un nombre fini de phonèmes dans une langue donnée où chacun n’a plus été défini que par les traits différentiels qu’il entretenait avec les autres. Par exemple, le phonème /p/ du français s’oppose au phonème /b/ par le trait de la sonorité (ou voisement) ― rien de plus, rien de moins, quelle économie ! On est donc passés d’une phonétique descriptive à une phonologie systémique, en l’occurrence binaire. Ce que lesdits Maîtres du structuralisme ont voulu avant tout faire, c’était de transposer cela dans leur champ : les systèmes de parenté, le système énonciatif, les productions de l’inconscient soutenues par certains signifiants précis. Ce qui donne à peu près ceci : « Si le rapport frère/sœur fonctionne, alors… », « si les rapports mari/femme, père/fils, oncle maternel/fils de la sœur fonctionnent, alors… », « si le rapport entre deux signifiants fonctionne, alors… ». Bref, le structuralisme tel qu’il fonctionnait à la grande époque (1945-1970) a puisé ses sources dans la même idée, binaire, que celle qui allait amener au développement vertigineux de l’informatique dans nos sociétés.

Je le répète donc, les Maîtres du structuralisme ne voulaient pas du tout bégayer, mais rendre compte des productions de leur champ de façon binaire, de façon à passer de la description au système. Si je puis dire, c’est moi qui les ai fait bégayer. Je pense en effet avoir montré que, pour que l’opérateur binaire fonctionne, il fallait qu’il s’applique sur des axiomes, c’est-à-dire des propositions considérées comme évidentes, admises sans démonstration. Or, ces axiomes n’étaient pas du tout binaires, mais unaires puisqu’ils soutenaient que « la version se définit par la version », « le signifiant par le signifiant » et « le je par le je ».

Je le répète donc, les Maîtres du structuralisme ne voulaient pas du tout bégayer, mais rendre compte des productions de leur champ de façon binaire, de façon à passer de la description au système. Si je puis dire, c’est moi qui les ai fait bégayer. Je pense en effet avoir montré que, pour que l’opérateur binaire fonctionne, il fallait qu’il s’applique sur des axiomes, c’est-à-dire des propositions considérées comme évidentes, admises sans démonstration. Or, ces axiomes n’étaient pas du tout binaires, mais unaires puisqu’ils soutenaient que « la version se définit par la version », « le signifiant par le signifiant » et « le je par le je ».

Moi, ça m’a beaucoup amusé de découvrir ces Maîtres (que j’admirais) la main dans un autre sac que celui de la binarité au moment de leurs professions de foi structuraliste. Comme j’étais jeune et un peu irrévérencieux, j’ai enfoncé le clou en disant que je comptais ces bégaiements parmi ce qu’ils avaient fait de mieux. Pourquoi ? Parce qu’ils nous sortaient, sans nécessairement le savoir ou le vouloir, de la logique (le Logos, comme tel binaire), prévalant depuis les fondements grecs. Ce type de définitions a en effet été proscrit par la logique classique dès que celle-ci s’est établie. Il l’a été dès Aristote qui soutenait, dans son Organon (VI. 6, Réfutations sophistiques, réduction des paralogismes), qu’il ne faut pas faire entrer en ligne de compte, dans la définition, la proposition initiale à prouver, sinon il y a paralogisme. On ne peut pas, en bonne logique (en bonne logique binaire, bien sûr), définir la chose par la définition de la chose. Il y a une bonne raison à cette proscription. Le definiens (le définissant) doit être différent du definiendum (ce qu’il faut définir), sinon on aboutit tout de suite à une antinomie. Ça se comprend : la logique pour s’établir ne peut que proscrire les paralogismes.

Par exemple, si l’on définit « je » par « je », les ennuis commencent : notre proposition se met immédiatement à présenter deux caractères différents et incompatibles l’un avec l’autre. D’une part, en effet, si « je » est défini par « je », la proposition est alors totalement auto-suffisante, parfaite en un mot et il n’y a rien à lui ajouter puisque le « je » est entièrement défini par lui-même. Mais, de l’autre et simultanément, cette définition est totalement insuffisante : « je » est « je », d’accord, mais qu’est-ce que « je » ? La réponse obtenue ne permet guère que de donner à la question originelle un tour un peu plus crucial. Et nous voici avec une réponse qui est une nouvelle question, élevée au carré par rapport à la question originelle. Bref, on se trouve donc contraint de dire dans le même temps que la définition est totalement suffisante et qu’elle est totalement insuffisante. Autrement dit, avec ce type de définitions, le paradoxe pointe tout de suite.

Force est de constater que notre langue est la proie permanente de renversements intempestifs de toute-suffisance en toute-insuffisance et plus généralement de tout en rien et de oui en non. On peut le dire autrement : l’évidence des propositions unaires relève de l' »obscure clarté ». En elles, se conjoignent les contraires. Et, de fait, la langue dont nous usons nous contraint à passer par ce type de propositions, ne serait-ce dans son mot le plus usuel : « je ». De plus, l’obscure clarté a vocation à la dissémination à mesure même que le discours se poursuit. C’est pourquoi, en certains endroits de la langue, les oppositions n’ont plus cours, les contraires ne s’opposent plus. Ce trait a d’ailleurs été relevé comme caractéristique de l’inconscient, du rêve, du récit, du mythe… lesquels gouvernent nos actes.

J’ai donc cru pouvoir déduire de ces remarques que la binarité structurale était incomplète, au sens de Gödel, aussi loin qu’on la fasse remonter, fut-ce jusqu’aux Grecs. Il y avait, derrière, autre chose, une autre logique, dont il ne fallait plus se servir subrepticement, mais explicitement. Ces définitions où la version se définit par la version, le signifiant par le signifiant, et le je par le je…, on peut certes les désigner comme relevant de la tautologie ou de l’auto-référence, mais on peut aussi se souvenir que cela renvoie à la logique, non-binaire, mais unaire, surgie ailleurs qu’à Athènes, en l’occurrence à Jérusalem. Cette forme en effet n’est pas sans rappeler le fameux « Ehyeh ascher ehyeh » d’Exode III 14 par laquelle le Dieu de la Bible se définit. Je suis resté fort calme en faisant cette découverte au sens où celle-ci n’a entraîné en moi aucun transport enthousiaste, mystique ou religieux ou sacré ou quoi que ce soit de cet ordre. Affects qui me laissent de marbre puisque, pour autant que je sois bien informé, je suis et je reste un athée sinon militant, du moins résolu.

Cette découverte de l’unaire ne m’a pas pour autant fait dire que les sciences de l’homme dans lesquelles, comme tu le fais très bien remarquer, sujet et prédicat se confondent puisque l’homme y observe l’homme, ne sont qu’une théologie déguisée ou sécularisée. Ça m’a fait presque dire le contraire : si la théologie a si bien fonctionné pendant si longtemps, c’est qu’elle a réussi à transcendantaliser la question de la réflexivité humaine, qui est peut-être le cœur mystérieux de la conscience, ce propre de l’Homme, lui donnant ainsi la meilleure figuration possible. Mais n’est-il pas temps, aujourd’hui, que l’Homme de l’époque des sciences humaines reprenne son bien le plus précieux, qu’il avait autrefois été celé là-haut dans la plus inexpugnable des cachettes, celle qui est au lu et su, si je puis dire, de tout le monde ?

C’est d’ailleurs, littéralement, ce qu’a fait Benveniste. Il a transféré au sujet parlant la définition autrefois réservée à Dieu ‑ ce qui n’est somme toute pas très étonnant quand on sait que Benveniste a fait ses études à l’École rabbinique (de Paris) avant de suivre les cours du grand linguiste Meillet et de devenir lui-même l’un des plus importants linguistes du XXe siècle[ii]. Ce fut en effet Benveniste, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a défini le sujet parlant par la formule : « est je qui dit je ». Or, bien que Benveniste n’y fasse nulle part allusion dans son œuvre, cette formule est décalquée de l’ancienne définition divine, tout à fait unaire, par laquelle Dieu, à travers Moïse, se nommait et se présentait aux hommes : Benveniste a en somme attribué au sujet parlant de tout-venant la définition auto-référentielle ou unaire autrefois accordée à Dieu.

Ce transfert de définition aurait dû frapper les esprits ― encore aurait-il fallu qu’on s’en soit seulement aperçu. Mais il était sidérant. Trop peut-être pour qu’on s’avise vraiment des conséquences d’un tel transfert. Mais moi, ça m’a ouvert un champ pour essayer de penser toutes les implications philosophiques de ce déplacement capital.

BR : Tu poursuis, en 1996, ton enquête sur la forme unaire en publiant Folie et démocratie. Logique puisque, dans ce cadre d’effondrement des grands récits, c’est l’individu qui est désormais sa propre référence et que, par conséquent, le Même est l’Autre ou, dit autrement, que le Même et l’Autre sont le Même. Serions-nous alors en train de devenir fous ? La folie, dans les sociétés postmodernes, est-elle en train de devenir ordinaire ? C’est ce que tu laisses entendre dans ce dialogue (p. 127) :

– Il reste cependant à savoir ce qui modère notre ardeur une fois le cap franchi : qu’est-ce qui fait que nous ne devenons pas nécessairement des délirants absolus ?

– Ma thèse est qu’avec la démocratie nous sommes précisément en train de le devenir. »

DRD : Oui, j’ai fait, dans ce livre de 1996, l’hypothèse d’un possible surgissement de la folie dans l’Histoire occidentale. Sévère diagnostic qui procédait de la mise en série et de l’articulation de thèses venues de Lacan, de Benveniste, de Lyotard et de… Beckett.

L’idée que la démocratie pouvait devenir folle, j’en avais beaucoup discuté avec Serge Leclaire, grand lecteur de mes premiers livres. Elle m’est venue du fait qu’il m’avait introduit aux thèses de Lacan sur la psychose. Elle s’explique en dernier recours, disait ce dernier, par la forclusion du Nom-du-Père. Ce que j’ai compris ainsi : si un « je » ne peut plus se poser ou se reposer sur une figure acceptable du « il », de l’Autre, alors ce « je » devient fou. Benveniste, quand il avait créé, après la guerre, la linguistique de l’énonciation, avait certes défini, comme je l’ai dit, le sujet parlant par cette formule unaire, est « je » qui dit « je ». Mais ce n’était là qu’un geste technique permettant la prise de parole « ici et maintenant ». En dernier ressort, ce « je » pouvait toujours renvoyer à un « là et ailleurs », le garantissant dans le risque qu’il prenait de parler en première personne.

C’est exactement ce qu’avait fait Descartes au XVIIe. Sa définition du sujet, « je pense donc je suis », était déjà une définition en « je » donc « je ». C’est pourquoi, dans sa Méditation Troisième, intitulée « De Dieu, qu’il existe », il avait corrélé son sujet à l’existence de Dieu. Signifiant qu’il n’y aurait pas d’Homme, « être fini », s’il n’existait Dieu, « substance infinie » que Descartes qualifie d' »indépendante » au sens où elle se définit toute seule, par elle-même.

En d’autres termes, on ne court aucun risque de perte du sujet dans les dédales unaires pour peu qu’il existe toujours un ou des grands récits sur lesquels ce sujet peut en dernier ressort s’appuyer. Mais que se passe-t-il si ces grands récits viennent à disparaître ?

Or, c’était justement l’hypothèse de la postmodernité, formulée en 1979 par Jean-François Lyotard, que j’appréciais beaucoup. Dans La Condition postmoderne, il définissait la postmodernité comme la chute des grands récits. Ceux qui restaient à l’époque de la modernité. C’est-à-dire celui de l’émancipation individuelle par l’accès à la raison critique que les Lumières – Kant en particulier – avaient tant célébré, celui de la fin de l’Histoire de Hegel et celui de l’émancipation sociale dont le marxisme était l’emblème. La chute des grands récits marque donc l’ouverture d’une période nouvelle, celle de la post-modernité où le sujet se retrouve un peu seul, sans grands récits pour le déployer vers un quelconque horizon.

Tout cela m’a porté vers Beckett. Lequel, dans un récit écrit en 1949 et publié en 1953, L’innommable, titre hautement significatif désignant le nouveau sujet (ou a-sujet) de la postmodernité, est l’auteur d’une mémorable formule contre-benvenistienne : « je dis je en sachant que ce n’est pas moi » (p. 176). Si l’embrayage, comme disait Jakobson dans sa théorie des pronoms personnels comme « shifters », ne marche plus au sens où celui qui dit « je » n’est plus soutenu par un Tiers, alors nous voici condamnés à patiner sans fin dans le discours. C’est justement la situation unaire où se retrouve le narrateur de L’Innommable, qui se lance dans un discours sans début, ni fin. Lequel commence par : « Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses ». Et le texte se termine par : « il faut continuer, je ne peux pax continuer, je vais continuer. »

Tout cela m’a porté vers Beckett. Lequel, dans un récit écrit en 1949 et publié en 1953, L’innommable, titre hautement significatif désignant le nouveau sujet (ou a-sujet) de la postmodernité, est l’auteur d’une mémorable formule contre-benvenistienne : « je dis je en sachant que ce n’est pas moi » (p. 176). Si l’embrayage, comme disait Jakobson dans sa théorie des pronoms personnels comme « shifters », ne marche plus au sens où celui qui dit « je » n’est plus soutenu par un Tiers, alors nous voici condamnés à patiner sans fin dans le discours. C’est justement la situation unaire où se retrouve le narrateur de L’Innommable, qui se lance dans un discours sans début, ni fin. Lequel commence par : « Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses ». Et le texte se termine par : « il faut continuer, je ne peux pax continuer, je vais continuer. »

Soit Beckett met en scène un sujet perdu dans le discours, soit il met en scène deux sujets attendant le retour de l’Autre. Cette seconde solution explorée par Beckett, c’est celle de Vladimir et Estragon : ils attendent Godot qui ne viendra pas et ils se disputent sans fin, en attendant, pour des broutilles. Beckett est le grand romancier de la folie ordinaire (unaire) dans laquelle, faute de tiers fiable, ont sombré nos démocraties de masse. Le sujet s’emmêle, il ne sait plus de quoi il parle. Ce qui était évident lui échappe. Ou alors il discute et se dispute sans fin avec son interlocuteur sans savoir pourquoi et sur quoi.

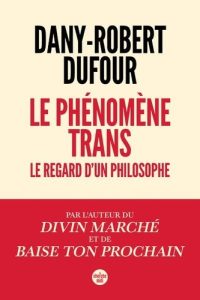

Dans ce livre, Folie et démocratie, Logos et Sogol se retrouvaient donc pour discuter de certaines situations précises, significatives de l’époque, où des sujets, ne pouvant plus s’appuyer sur une figure du « il » portée par les grands récits, se retrouvaient en position de panne symbolique et d’emmêlement unaire. Le moins qu’on puisse dire est que la situation ne s’est pas arrangée depuis l’époque où j’ai publié ce livre, il y a presque trente ans. Aujourd’hui, tout ce qui était évident est devenu incertain. C’est ce que Freud appelait « le principe de réalité » qui semble se trouver socialement, et non plus seulement individuellement, atteint. Du coup, le sujet d’aujourd’hui ne parvient plus à s’extraire de l’hallucination, du rêve, du ressenti ― il devient comme psychotique, succombant au principe de plaisir, si on peut appeler cela « plaisir », incapable d’admettre l’existence d’une réalité qui n’est pas conforme à ses désirs réduits à son « ressenti ». En voici un exemple qui n’est pas anecdotique puisqu’il touche à notre être même, en tant que sexué. Aujourd’hui, de plus en plus de sujets ne savent plus quel est leur sexe. Ce qui compte, ce n’est plus le fait bêtement biologique d’être homme ou femme (indépendant de ma volonté), c’est le ressenti (assez versatile), ce qu’on appelle le genre. Et le droit, qui était en principe là pour mettre des garde-fous (c’est le cas de le dire) à mon ressenti, l’entérine désormais puisque, sur simple déclaration, depuis 2020, alors que les lois de la biologie sont toujours les mêmes et a priori pas ignorées par les juges, je peux en quelques jours changer de sexe à l’état civil. Autrement dit, le droit actuel rend fou puisqu’il fait comme si l’imaginaire du genre (que je peux choisir) pouvait s’imposer au réel du sexe (que je ne peux pas choisir puisqu’il est la conséquence de la loterie génétique). Autrefois, on pouvait « se prendre pour » sans croire pour autant qu’on « était ». C’est ainsi que, par exemple, dans des cultures très différentes, des hommes ont pu vivre socialement en affichant des traits féminins (outre les travelos européens, on connaît les Hijra de l’Inde, les Fa’afafine de Polynésie, les Kathoeys de Thaïlande, les Sworn virgin Virgins des Balkans, les Akava’iné Maorismaoris, les Burnesha d’Albanie, les Bakla des Philippines, les Winkte Sioux d’Amérique, les Muxe du Mexique et bien d’autres) sans croire pour autant qu’ils étaient des femmes. Maintenant, ceux qui présentent ces traits sont incités à se dire « femmes », moyennant au besoin quelques opérations chirurgicales visant à leur donner une apparence féminine. Or l’apparaître ― c’est le b.a.-ba de la philosophie ― n’est pas l’être. Cependant, cette confusion, rendue possible par la conjonction d’un droit devenu fou et par l’offre de l’industrie (ici médicale et chirurgicale), est telle aujourd’hui qu’elle gagne jusqu’à l’enfance et l’adolescence. On trouve de plus en plus de jeunes filles, dans cet âge incertain de la puberté propice à toutes les confusions, qui pensent, parfois soutenues par leurs parents, qu’elles sont des garçons et qu’elles doivent être reconnues telles (ou vice-versa), jusqu’à recevoir des traitements destinés à soutenir leur choix.

C’est cela que je voyais venir dans Folie et démocratie. Le fait que, dans les démocraties de marché, il n’y a pas de limite à ce à quoi j’ai droit. Où cela s’arrêtera-t-il ? On ne le sait guère puisque, si moi homme je peux aujourd’hui sur simple déclaration m’affirmer femme, je ne vois pas ce qui m’empêcherait d’aller demain au tribunal pour que mes papiers d’identité attestent de mon ressenti profond, celui d’être un pharaon de la IVe dynastie… Avant, cela me conduisait directement à l’HP, maintenant, cela m’ouvre grandes les portes de la maison de justice où je fais enregistrer mes choix. De même, un certain nombre d’affaires judiciaires s’enclenchent aujourd’hui à partir du simple ressenti d’un plaignant (« j’ai vu dans ses yeux [c’est un « ressenti »] qu’il voulait m’agresser ») cependant que beaucoup d’affaires où il y a des faits avérés d’agression sont classées sans suite ou sans grandes suites. J’ajoute à cette perte du sens commun l’augmentation très significative du nombre d’individus qui « ressentent » et donc pensent, par exemple, que la terre est plate (20 % des Américains et 10 % des Français) ou que Dieu a créé l’homme il y a trois mille ans ou que la cause de tous les malheurs du monde vient des Illuminatis…

Bref, j’ouvrais par ce livre un questionnement de fond : celui d’une possible modification de la condition subjective consécutive à l’entrée en post-modernité, caractérisée par la chute des grands récits.

BR : Mais tu ne considères pas la forme unaire sous les seuls aspects (tauto-) logique (l’autoréférence) et sociologique (la démocratie postmoderne) : tu l’inscris de surcroît dans l’histoire des sociétés humaines, par exemple quand tu écris dans Le bégaiement des Maîtres : « La langue et l’intelligence naturelle ont toujours installé, en leurs centres, successifs, une énigme autour de laquelle s’agrège le récit – que vous la nommiez Physis, Dieu, Roi, Homme » (p. 73). Et en lisant cette phrase, je ne peux que penser à l’un de tes derniers livres, paru en 2021 chez Actes Sud, Le Dr. Mabuse et ses doubles, dans lequel tu proposes justement un tour d’horizon des Grands sujets, Physis, Dieu, Roi, Marché. Tiens, le Marché justement : est-ce là la dernière (aux deux sens de « la plus récente » mais également de « définitive » ou « finale » ?) forme unaire de l’histoire humaine ?

DRD : Il y a bien des façons d’entrer dans ce champ, l’Histoire, que je ne vais pas inventorier ici. Ce que je peux dire, c’est que, moi, j’y suis entré à partir de la philosophie du langage en général et la linguistique de l’énonciation en particulier. Ce n’est pas très orthodoxe comme mode d’accès à la discipline, mais cela ne me semble pas plus bizarre que d’y entrer en privilégiant l’action de certains personnages historiques, des époques, des dates, des modes de production ou des régimes politiques.

Je pars donc de cette proposition qu’on me concédera, je l’espère, sans atermoyer : un homme, ça parle. Ça dit « je » à un « tu » à propos de « il » ― c’est sur cette base que j’ai construit ma logique trinitaire sur laquelle on pourra revenir. Or dire « je » est à la fois la chose la plus facile du monde parce que cela n’est pas soumis à la condition de vérité ― je n’ai pas à prouver que ce que désigne ce « je », c’est bien moi ―, et la chose la plus compliquée qui soit. On peut en effet, avant même de commencer, tomber psychotiquement dans ce « je » défini unairement et se mettre à patiner dans le délire au lieu de parler. Ça arrive de temps en temps, voire de plus en plus. Le remède, je l’ai déjà indiqué : il faut adosser ce « je » à une instance qui prendra sur elle l’auto-référence. « Lui » s’est fondé tout seul, de façon « indépendante », disait Descartes. Je me réfère donc à Lui en me disant son sujet. Ça donne un petit sujet (assujetti), moi, et un grand Sujet, Lui. En gros, ça s’énonce donc ainsi : pour que je sois ici et maintenant, il faut et il suffit que Lui soit là. En échange de cette soumission première, je peux tranquillement dire à peu près tout ce que je veux. Le gain, c’est d’échapper à la psychose ; le prix à payer, c’est d’être névrosé, c’est-à-dire sujet du grand Sujet.

Or, problème, cet Autre, il n’existe pas dans le réel. Il faut le construire. Cela peut se dire autrement : au lieu de me délirer tout seul (j’ai dit où ça menait), je vais délirer l’Autre en montant un récit au centre duquel je placerai un grand Sujet assumant une définition unaire. On ne peut pas, à mon avis, parler d’Histoire sans se référer à la succession de ces grands Sujets. Et, de fait, lorsqu’on se penche sur l’Histoire, on trouve cet Autre dans tous les mondes possibles construits par l’homme. Soit sous la forme du totem, par exemple, par quoi un groupe d’hommes se désigne une sorte de dominant (un ancêtre, un animal…). Soit sous la forme d’esprits qui hantent les lieux où résident les hommes. Soit sous la forme de dieux immanents au monde qui, comme les dieux grecs de la Physis, par exemple, interviennent sans cesse dans les affaires de l’homme. Soit sous la forme d’un Dieu transcendant, comme dans les monothéismes qui figurent un Père absolu, éternel. Soit même sous la forme de religions politiques, comme dans l’absolutisme royal qui a produit un autre grand Sujet, le Roi. Probablement trop grand puisqu’il a fallu le raccourcir : cela s’appelle la Révolution française. Et c’est un autre grand Sujet qui est apparu : le Peuple. Enfin, n’oublions pas les religions politiques qui se sont construites au xixe siècle, comme le marxisme qui présentait le Prolétariat comme le sauveur et, au xxe siècle, le nazisme qui célébrait une prétendue race supérieure (sur ce concept de « religion politique », je renvoie aux travaux d’Ernst Kantorowicz, d’Éric Voegelin et de Marcel Gauchet). Tous ces Autres ont permis la fonction symbolique dans la mesure où ils ont donné un point d’appui au sujet pour que ses discours reposent sur un fondement. Mais, bien sûr, certains, peu croyables à long terme, n’ont fait que de fugaces apparitions alors que d’autres, mieux construits, ont connu des destins millénaires. J’ai essayé de montrer, dans On achève bien les hommes (2005), que tous ces grands Sujets répondaient à la définition unaire, et pouvaient fonctionner comme ce « moteur immobile » dont parle Aristote dans Métaphysique (Livre Λ), qui se constitue d’un être qui se pense ou qui se crée lui-même. Par exemple, le Prolétariat, chez Marx est un rien qui se transforme en tout. C’est le thème du Nihil/ Totum, de facture très unaire, que Marx est allé chercher chez Hegel, lecteur de maître Eckhart, d’Angelus Silesius et de Jacob Boehme.

Il est cependant clair pour moi que ce moteur immobile est une illusion, une illusion nécessaire, permettant au sujet, au sujet parlant, d’embrayer, pour reprendre la métaphore mécanique de Jakobson, qu’on peut filer en disant qu’il s’agit alors pour lui de ne pas patiner. Je ne suis donc pas assez mystique pour penser avec Henri Bergson (cf. la fameuse conclusion de son ultime ouvrage, Les Deux sources de la morale et de la religion, 1932) que « La fonction essentielle de l’univers [est d’être] une machine à faire des dieux ». L’univers, comme la nature spinozienne, se débrouille très bien tout seul, sans dieu, mais l’homme, non. Du coup, je crois plutôt, avec le biologiste et moraliste Jean Rostand, que « C’est la destinée de l’homme de se faire des dieux de plus en plus croyables, qu’il croira de moins en moins » (Pensées d’un biologiste, 1939). Une proposition dont j’apprécie beaucoup la chute ― à mon avis, plus tragique que drôle, car elle indique que cette affaire risque de très mal se terminer.

On le voit d’ailleurs avec le Marché, drôle de grand Sujet, inventé par Adam Smith vers le milieu du XVIIIe siècle. Il y a consacré la première partie de son cours de philosophie morale, portant sur la théologie naturelle. Certes, ce cours est perdu ― ce qui arrange bien les économistes qui s’efforcent d’oublier les origines théologiques du capitalisme en parlant des « sciences économiques ». Mais le contenu de ce cours reste en grande partie accessible car l’élève et principal disciple d’Adam Smith, John Millar (1735-1801), a rendu compte de son enseignement ― je renvoie sur ce point à l’excellent livre de François Dermange, Le Dieu du marché : éthique, économie et théologie dans l’œuvre de Smith (Labor et Fides, Genève, 2003). J’en reprends ici les grandes lignes. Smith, après avoir analysé les points faibles des preuves de l’existence de dieu, se demandait comment refonder la religion. Et la réponse qu’il apportait, c’était de tenter de sortir de la religion de la transcendance et de fonder une religion naturelle, une théologie scientifique d’inspiration newtonienne. Adam Smith postule qu’à l’instar de l’univers cosmique structuré par un jeu de force reposant sur le principe de l’attraction, l’univers humain est organisé, sans que les individus le sachent, par un jeu de force reposant sur le principe de l’intérêt personnel. L’intérêt joue en somme dans la théologie naturelle le rôle de l’attraction dans la théologie scientifique de Newton. Le génie d’Adam Smith sera ici de transposer l’idée d’un dessein divin organisant l’ensemble et débordant, dépassant chaque volonté individuelle. Il y a là une vraie révolution : ce n’est plus Dieu qui commande le tout, car le tout n’est que la résultante holistique d’une multitude de forces locales. Ce tout supérieur à la somme des parties, Adam Smith le nomme : « la Main invisible » : « [L’individu] ne pense qu’à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler » (Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, IV, 2).

Cette « main invisible », qui coordonne le tout, implique trois conséquences majeures. Premièrement, tout produit devient échangeable à sa juste valeur, laquelle est fixée par le Marché selon les lois de l’offre et de la demande. Deuxièmement, la monnaie devient ipso facto le grand équivalent général, celui qui peut tout acheter et qu’il y a donc lieu d’accumuler. Troisièmement, la « main invisible » renouvelle considérablement les problématiques de la théodicée, que Leibniz a formulées dans ses Essais de Théodicée : pourquoi le mal subsiste-t-il sur Terre si Dieu existe ? Réponse : le mal subsiste pour que le bien existe car la « main invisible » est justement ce qui permet la conversion du mal (l’égoïsme de celui qui ne pense qu’à son propre intérêt quand il échange avec un autre sur le Marché) en bien (car cet égoïste travaille, sans le savoir, à l’intérêt général de la société). La nouvelle religion naturelle corrige donc l’ancienne qui affirmait qu’il fallait réprimer le mal, les vices, les concupiscences. Ici, Smith reprend Mandeville sans le dire : il faut laisser faire ces passions car elles servent en définitive au bien, c’est-à-dire à l’augmentation de la richesse de la Nation. Un pas historial décisif me semble avoir été ici franchi : ce qui était prohibé entre égaux depuis Platon (la pleonexia grecque, « avoir plus que sa part ») devient autorisé. C’est une autre face de Dieu que cette religion naturelle révèle : un Dieu qui sait utiliser les défauts des hommes pour produire le bien en dépit d’eux-mêmes. Ce calcul d’optimisation vient en droite ligne de Leibniz. Si ce calcul est respecté, alors nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. On peut donc dire qu’avec le libéralisme, nous sommes sortis de l’ancienne religion, mais pour entrer immédiatement dans une nouvelle. Dont on ne sait pas comment sortir puisqu’il continue d’apparaître comme le meilleur des mondes possibles :

- alors même que le Marché est en train de détruire le monde. Le Marché a en effet transformé le monde en un immense complexe de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle ― trois siècles plus tard, on commence à s’apercevoir des conséquences de l’entrée dans l’ère industrielle (pollutions diverses et approche du point de rupture de certains grands écosystèmes).

- alors même que le Marché est en train de détruire la civilisation. La civilisation suppose en effet une certaine répression pulsionnelle alors le Marché implique la libération des pulsions ― ce qui débouche sur certains processus de décivilisation de plus en plus visibles, me semble-t-il.

- alors même que le Marché est en train de détruire la subjectivité de ses petits sujets. Sommés qu’ils sont de se comporter désormais non plus en névrosés, mais en pervers. Ce qu’avait annoncé Mandeville, médecin des passions, mais que Smith a préféré refouler. En effet, ce que le Marché veut, ce ne sont des sujets s’autorisant de leur pulsion d’avidité. Car eux seuls sont en effet capables de produire de la richesse en n’hésitant pas, par tous les moyens possibles, à circonvenir leurs prochains ― il suffira alors de dire que l’entourloupe que ces derniers subissent ne pourra, à terme, que leur être bénéfique (puisque la richesse globale croîtra). C’est pourquoi, j’ai donc synthétisé le commandement de ce nouveau Maître, le Marché, par cette formule : « Baise ton prochain ».

On perçoit tout de suite la limite de ce système : n’est pas pervers qui veut. Autrement dit, il reste quantité de névrosés qui ne pourront jamais s’autoriser de leur pulsion. C’est pourquoi, dans les régimes libéraux qui se sont installés ― par exemple aux États-Unis ―, la place de l’ancienne religion est restée si importante. En gros, ces régimes fonctionnent avec des pervers aux commandes visant le toujours plus, répondant à l’appel de libération pulsionnelle ordonné par le nouveau grand Sujet, et des névrosés commandés, continuant plus ou moins de répondre à la répression pulsionnelle prescrite par l’ancien grand Sujet, Dieu.

Il suffira cependant que le nouveau grand Sujet, le Marché, se retrouve en position triomphante ― ce qu’a réussi à obtenir l’École de Chicago de Hayek et Friedman à partir des années 1970 ― pour que les sociétés qu’il engendre, néolibérales, se retrouvent avec moins de névrosés s’excusant sans cesse de leur petitesse, plus de pervers affichant leur supposée grandeur et beaucoup plus de dingues délirant unairement et agressivement leur origine et leur identité. Sans compter ceux qui sont englués dans la dépression ou l’addiction.

BR : Tu l’as déjà précédemment souligné, la logique ne s’épuise pas dans le binaire et l’unaire, elle exige une instance tierce à laquelle se réfère le « je » qui s’adresse au « tu ». La tradition occidentale, selon toi, a aussi bien refoulé l’unaire que le trinitaire. D’ailleurs, dans la préface qui accompagne la nouvelle édition (2023) de tes Mystères de la trinité, tu soulignes que tu as conservé l’édition de 1990 car nous étions, il y a donc plus de trois décennies, « au bord du grand saut, du plongeon dans l’inconnu, du grand remplacement de l’ancien homme trinitaire par un nouvel homme binaire » (2023, p. 11). Et le grand remplacement, manifestement, d’avoir eu lieu car tu conclus cette préface en affirmant que nous sommes à présent submergés par le « tsunami binaire ». Pourrais-tu expliquer à nos lecteurs en quoi consiste cette logique trinitaire, dans la mesure la tradition philosophique fut incapable de la saisir et quels sont les enjeux anthropologiques de l’avènement de l’homme binaire ?

DRD : Je commencerai par la fin de ta question, par un essai de définition de ce que j’appelle « logique trinitaire ». Je ne saurais le faire, bien sûr, que par rapport à mon champ de travail : la discursivité. Pourquoi partir de là ? Parce que c’est là où l’espèce humaine habite en premier lieu, dans ses discours. Et c’est en passant par là, par ses discours, qu’elle essaie ensuite d’habiter sur terre. Elle n’y réussit pas toujours ― on s’en aperçoit un peu plus chaque jour.

Mais revenons à ce lieu où nous habitons en premier lieu, la discursivité. Les discours sont incroyablement multiples, en expansion permanente, répartis ou spécialisés en domaines distincts, relatifs à des lieux et des temps éminemment différents… Mais, quelle que soit leur diversité, ils présentent une caractéristique identique : ils sont adressés. Quoi qu’on dise et où et quand on le dit, on repère toujours trois instances : il y a celui qui parle, celui à qui je parle et ce dont je et tu parlent. Certes, il peut exister vingt pronoms personnels dans une langue, selon la position sociale, le statut familial, l’âge de ceux qui se parlent, mais quel que soit leur nombre, variable selon les différentes langues, les pronoms personnels ou les flexions verbales s’organisent toujours autour d’une structure trinitaire. Selon Benveniste, cette structure a été découverte par les grammairiens arabes : « Pour eux, la première personne est al-mutakallimu, « celui qui parle » ; la deuxième al-muhatabu, « celui à qui on s’adresse » ; mais la troisième est al-ya ibu, « celui qui est absent » » (Problèmes de linguistique générale I, p. 228).

Cette structure est décisive car elle constitue l’instrument de la conversion de la langue en discours. La langue, on sait ce que c’est. On s’accorde en général pour distinguer trois plans constitutifs de la langue : celui du sens, celui du son et celui de l’ordre des mots dans la phrase ― ce qui a donné trois sciences (la sémantique, la phonologie, la syntaxe) qui peuvent éventuellement être binaires ou binarisées. Mais lorsque la langue est convertie en discours par l’acte d’un sujet parlant qui s’est approprié ces différents plans, nous ne sommes plus dans un espace binaire, mais dans un espace trinitaire. Nous entrons alors dans l’espace où, pour le dire en français, un je parle à un tu à propos de il. Certes, on peut binariser cet ensemble en le traduisant en une série de relations dyadiques. Mais, comme le dit le fondateur de la sémiologie, Ch. S. Peirce, même si l’on peut décomposer une relation trinitaire en relations dyadiques, une relation trinitaire ne peut jamais être reconstruite comme un complexe formé à partir de relations dyadiques (Cf. Ch. Peirce, Écrits sur le Signe, Seuil, Paris 1978, « Première lettre à Lady Welby », p. 29). Peirce est ici important car tout, chez lui, contrairement à Saussure dont le binarisme a inspiré le structuralisme, se répartit en trois classes, ce qu’il appelait des trichotomies. Je rappelle que toute la réflexion de Peirce prend appui sur une critique de l’algèbre de Boole (1867) qui, on le sait, donnera le branle au mouvement qui allait conduire à la logique moderne et à l’alphabet binaire des langages-machine de l’informatique : le circuit booléen (ou circuit logique) est un circuit électronique qui accomplit les opérations de l’algèbre de Boole sur des tensions, représentant électriquement les états 1 ou 0. À partir de sa critique de l’algèbre de Boole, Peirce développera, indépendamment de Frege dont il ne connaissait pas les travaux, une logique propositionnelle où il faisait usage d’un troisième terme qui deviendra plus tard (avec Sheffer) : le « rejet » ou « bi-négation » : « ni – ni -« . On sait maintenant que ce qui sera nommé « logique trivalente » après les travaux de Lukasiewicz en 1920 et de Post en 1921 (ajout, au côté des deux valeurs du vrai et du faux d’une troisième valeur, la « possibilité » ou « contingence ») doit, en fait, être daté des travaux de Peirce en 1909 où était élaborée une « logique triadique », « universellement vraie » (je renvoie sur ces points aux travaux de P. Thibauld, La Logique de Charles S. Peirce. De l’algèbre aux graphes, Ed. de l’université de Provence. 1975).

Je le répète donc : lorsqu’on décompose une relation trinitaire en relations binaires, on fait tout simplement disparaître le trinitaire. Cette décomposition de l’énonciation trinitaire en relations binaires, c’est d’ailleurs ce qu’a fait Benveniste dans cet ouvrage majeur que sont les Problèmes de linguistique générale. Aussitôt après avoir posé l’ensemble trinitaire des pronoms personnels, celui des grammairiens arabes, il a décomposé sa définition en deux sous-ensembles binaires : d’une part, il analyse la dyade formée par la paire « je » versus « tu » (corrélation de subjectivité), ensuite, il pose « je » et « tu » ensemble d’un côté et « il » de l’autre (corrélation de personnalité). À partir de l’ensemble trinitaire, il a ainsi obtenu et étudié deux dyades binaires. Ce faisant, même s’il nous introduit à certaines questions-clefs relatives à l’accès à la subjectivité dans et par le langage (reprises notamment par Lacan dans son Séminaire III sur les psychoses), il a perdu, par dissolution du trinitaire dans le binaire, la qualité proprement trine de cet ensemble.

Autant donc l’œuvre de Benveniste fut décisive pour moi, autant elle m’a laissé un immense champ d’études à propos de la propriété trine ― c’est pourquoi j’ai écrit Les mystères de la trinité. Par « propriété trine », j’entends que, dans une « structure » à trois termes, aucun ne peut être défini sans que les deux autres soient évoqués. Autrement dit, dans cette définition, l’un quelconque implique les deux autres, si bien que trois termes sont au total nécessaires pour définir ici ce rapport. C’est là ce que figure parfaitement le fameux nœud borroméen de Lacan.

Et, de fait, cette propriété trine, je l’ai poussée dans tous les champs où ça cause : dans le mythe, dans l’inconscient, dans les modalités de subjectivation, dans les grands récits (les Écrits saints). Et j’ai vu que tous ces champs répondaient à l’hypothèse trine.

Si mon analyse du trinitaire est juste, il devrait s’ensuivre ici ce qui s’en est ensuivi là à propos de l’unaire : des champs multiples, différents et séparés sont en fait isomorphes et devraient être réductibles au schème qui les fonde. Bien sûr, pour procéder à cette « réduction », une sorte de super opérateur de forme trinitaire est nécessaire. Devrais-je donc, toute affaire cessante, m’engager dans la voie aride de la construction d’un nouvel algorithme issu d’un calcul trinitaire encore à naître ? Non, car ce nouvel algorithme nous attend depuis longtemps : il n’existe nulle part ailleurs que dans notre usage le plus spontané du langage. Car ce que j’évoque ici participe de notre expérience la plus spontanée et la plus incontrôlée d’être parlant. Impossible en effet d’ouvrir la bouche sans dire je à un tu à propos de il. Mais pour être triviale, cette donnée n’en reste pas moins « infiniment importante » dans la mesure où elle se rapporte au fait majeur de l’entrée dans la subjectivité et dans la symbolisation.

Si cet ensemble je, tu et il est « infiniment important », c’est parce qu’il fonctionne comme un dispositif de conversion de la langue en discours qui inscrit toujours à leur place les allocutaires. En somme, l’échange des énoncés, infinis, passe par un prisme énonciatif fixe à trois termes d’usage commun. Parlez, dites ce que vous voulez et vous mettrez en jeu ce système des trois personnes verbales qui contient les articulations fondamentales de notre espace symbolique. Outre les relations de personnes, ce système informe en effet les relations d’espace et de temps, elles aussi trinitaires.

L’espace, puisque je est « ici », tu est « là » et il « là-bas ». Lorsqu’ils parlent, je et tu créent une scène discursive où ils peuvent convoquer à comparaître n’importe quel objet du monde où qu’il se trouve, fut-il dans un monde imaginaire.

Le temps devient également représentable puisque, lorsque je parle, je suis au présent. Il n’y a d’ailleurs pas d’autre définition du présent que ce temps où je parle. En d’autres termes, lorsque je parle, je suis « maintenant ». Ce dont se déduit un « avant » et un « après ».

Enfin, cette relation trine permet la création des catégories symboliques fondamentales de la présence, de la co-présence et de l’absence. Le je qui parle porte en effet avec lui la présence à soi caractéristique de la conscience réflexive, mais cette présence à soi, si fragile parce qu’uniquement linguistique, ne peut jamais s’éprouver que dans une relation à l’autre, se manifestant par un rapport de co-présence entre je et tu. Cette co-présence ne peut, elle-même, s’établir que pour autant que les interlocuteurs aient fixé ensemble l’absence hors de leur champ, en l’affectant au il. Il y a donc deux il. D’un côté, ce il peut se rapporter à n’importe quel objet du monde, mais de l’autre, il doit être construit comme une instance crédible prenant en charge l’absence.

Et c’est ce que les différentes cultures depuis la nuit des temps ont toujours su faire.

Les récits polythéistes l’ont fait de deux façons. Premièrement, en utilisant ce que Lyotard a repéré sous le nom de triangle pragmatique. Car, dans les mythes, il existe certes ce que Lévi-Strauss a mis en évidence, des opérateurs binaires rendant compte de leurs contenus, mais cela ne dit rien de la transmission de ces récits. Or il faut bien que ces récits se transmettent pour qu’ils structurent l’espace mental des individus composant cette culture. Cette transmission implique ce que Lyotard a donc appelé un triangle pragmatique pouvant s’énoncer ainsi : Je raconte à tu l’histoire que je tiens de il. Cette allocution actuelle suppose toujours une allocution antérieure puisque le je qui parle ne tient sa position d’allocuteur actuel que d’avoir été un allocutaire précédent, un tu. De même, elle suppose une allocution ultérieure où le tu à qui je parle deviendra un nouveau je. Il faut au minimum trois allocutions pour qu’une histoire soit transmise. Au cours de cette transmission, l’allocutaire de référence aura parcouru toutes les possibilités d’indexation -ce parcours s’établit selon la suite : tu, je, il. Conclusion : il y a homologie structurale entre la structure trinitaire des personnes verbales et le triangle pragmatique de transmission du récit.

Mais ce n’est pas tout : le il, sur quoi, en fin de compte, repose une socialité, est un signifiant dont le signifié renvoie en dernier recours à une absence : pour que deux soient co-présents l’un à l’autre, il faut qu’un Tiers soit là-bas, absent. Et quel meilleur moyen il y a-t-il de figurer l’absence que par un sacrifice ? La vie symbolique n’a de sens qu’articulée à la mort biologique des individus. Bref, la structure ternaire est liée à la pratique, vieille comme les sociétés humaines, du sacrifice. Soit il est requis à chaque détour interlocutoire comme dans les polythéismes (en gros, quand ça va mal dans la communauté, on fait un petit sacrifice et ça va mieux), soit il est assumé une fois pour toutes par un Dieu qui prend en charge l’absence et la mort comme dans les monothéismes.

Dans les monothéismes, il existe ainsi des sortes de « scènes primitives » qui, précisément, mettent chacune en œuvre une succession tout à fait particulière de trois allocutions (ou de trois générations). Cette scène constitue une sorte de code spécifique contenant le traitement idéal de l’absence et de la présence. À partir de l’inscription particulière de l’absence effectuée dans cette succession, peuvent se lire les spécificités des dogmes juif et chrétien. Dans le judaïsme (Genèse XXII, 9-18), avec l’épisode fondateur du sacrifice d’Isaac (d’où découle la « multiple descendance » d’Abraham, c’est-à-dire toutes les séries allocutoires à venir, c’est-à-dire encore la socialité juive), c’est au temps premier qu’est finalement placée, après que le coup fatal soit détourné sur le Bélier, l’absence. Ce n’est plus un sacrifice aux dieux comme les polythéismes, c’est un sacrifice de Dieu. Dans le christianisme, c’est le temps deuxième (le Fils) qui doit assumer l’absence. D’où s’ensuit une série de conséquences dans chacun des deux cas qui spécifient en propre chacun des monothéismes : a) dans le judaïsme, la Loi ternaire me semble figurée plus clairement que dans le christianisme car la succession des générations repose sur un Dieu dont l’éternité peut, dans sa plus haute manifestation, se révéler comme absence (le sage dans la tradition juive est celui qui apprend à « faire comme si Dieu n’était pas »)… ; b) le christianisme, lui, est fort intéressant pour toutes les compensations qu’il a fallu apporter à une loi faisant mourir le Fils au lieu du Père, elle s’est alors trouvée contrainte de postuler la résurrection du Christ et des corps et d’introduire rien de moins que la Femme et l’Esprit.

Dans la psychanalyse, on trouve un savoir relatif à l’assomption du sujet dans l’ordre symbolique. Il est d’allure trinitaire. La formation du sujet est ainsi le résultat d’un procès dans lequel on distingue des phases – dites orale, anale et phallique – au terme desquelles, après une épreuve terminale, le sujet entre comme sujet parlant dans l’intersubjectivité. Que trouve-t-on dans le processus de cette assomption ? Des triades. Trois objets : « sein », « merde », « phallus« , trois sujets : « mère », « père », « enfant », trois instances dans le sujet : moi, ça, surmoi. Les phases, leurs objets, les sujets, le sujet, sont totalement inscrits dans une « logique » trinitaire. Cette problématique a beaucoup intéressé Serge Leclaire avec qui j’ai souvent discuté après la parution des Mystères de la trinité. Il voulait reprendre et développer cette hypothèse trine dans la perspective psychanalytique qui était la sienne. Il n’a malheureusement pas eu le temps d’aller bien loin, il est mort alors qu’il entamait ce travail comme en témoigne son tout dernier écrit. Il est paru dans un livre de recueil de ses derniers textes que j’ai préfacé, Écrits pour la psychanalyse.

Comme je viens d’exposer ce qu’il en est de ce que j’entends par logique trinitaire, je peux maintenant revenir au début de ta question. J’ai en effet écrit Les mystères de la trinité au moment où j’ai senti que notre civilisation marquée par la longue coexistence, jamais pacifique, entre la pensée trinitaire (née à Jérusalem, accueillie à Rome et marquant ensuite tous les arts et sciences du verbe, de la lettre, du discours et de la représentation) et la pensée binaire (née à Athènes avec le logos et sa logique bivalente, relancée par la raison moderne et sa mathesis universalis impliquant le nombre et se déployant irrésistiblement dans la révolution numérique et les techno-sciences fondées, tant le hard que dans le soft, sur la logique binaire), était en train de basculer, de façon décisive, vers le binaire. Chute du Tiers. Montée du binaire.

Le premier millénaire fut marqué par le De Trinitate d’Augustin où le Père de l’Église s’est efforcé, grâce à l’introspection, d’en débusquer les multiples formes (par exemple, sa théorie de l’âme divisée entre sensus, spiritus et mens) au détour de chaque mouvement de pensée, comme fondatrice du « verbe de l’homme, où apparaît avec quelque ressemblance, et comme une énigme, d’une certaine manière le Verbe de Dieu » (Trinité, XV, X, 19-XI, 20). C’est-à-dire ces trois figures synchroniques d’égale importance. Puis cette forme trinitaire a mobilisé beaucoup de penseurs pendant le premier millénaire. Enfermés dans les couvents, ils ont passé dix siècles à la construire comme l’un des Mystères du dogme sans qu’elle ne cesse de faire énigme et d’alimenter les querelles (la gnose, l’arianisme, le nestorianisme, puis la querelle du Filioque qui amena au schisme de l’église d’Orient au XIe siècle).

Le premier millénaire fut marqué par le De Trinitate d’Augustin où le Père de l’Église s’est efforcé, grâce à l’introspection, d’en débusquer les multiples formes (par exemple, sa théorie de l’âme divisée entre sensus, spiritus et mens) au détour de chaque mouvement de pensée, comme fondatrice du « verbe de l’homme, où apparaît avec quelque ressemblance, et comme une énigme, d’une certaine manière le Verbe de Dieu » (Trinité, XV, X, 19-XI, 20). C’est-à-dire ces trois figures synchroniques d’égale importance. Puis cette forme trinitaire a mobilisé beaucoup de penseurs pendant le premier millénaire. Enfermés dans les couvents, ils ont passé dix siècles à la construire comme l’un des Mystères du dogme sans qu’elle ne cesse de faire énigme et d’alimenter les querelles (la gnose, l’arianisme, le nestorianisme, puis la querelle du Filioque qui amena au schisme de l’église d’Orient au XIe siècle).

La première partie du IIe millénaire sera celle de la scolastique et des tentatives (des plus sages aux plus folles) de résorption de la trinité dans le cadre de la raison et l’ordre du Deux. Jusqu’au couronnement thomiste. On connaît le couplet : grâce au bon docteur angélique, la lumière s’est enfin levée sur les ténèbres. Saint Thomas a traduit le fameux Mystère dans les termes enfin acceptables pour la Raison en le transcrivant, grâce à la dialectique aristotélicienne, dans les termes pacifiés de la logique et de la métaphysique générales. Et le mystère « Trois en Un » a cédé la place à une relation à deux termes : le mystère s’est énoncé dans la fondamentale distinction essence/existence que chaque époque depuis les origines de la rationalité occidentale réénonce à sa façon. Ce qui m’a fait dire que Saint Thomas, le saint homme, ne croyait pas vraiment au Mystère de la Sainte Trinité. L’ordre du Deux s’est depuis lors emparé de la trinité pour ne plus la lâcher. Au point que ledit Mystère semblait n’avoir été là que pour énoncer les problèmes de la raison dialectique. Depuis lors l’Église, aujourd’hui encore, brandi Saint Thomas comme gage de sa participation à l’ordre raisonnable du monde. Ainsi, après la parution de mes Mystères de la trinité, j’ai reçu une lettre de la Via Propaganda rédigée par un groupe de théologiens du Vatican qui, sans discuter mes thèses, me rappelaient le dogme : il n’y a pas de différents, ni de différences, entre l’ordre du Trois et l’ordre du Deux…

Puis vint Hegel. L’histoire, à travers une scansion ternaire (Père/Unité, Fils/Scission et Saint-Esprit/Réconciliation[iii]), est tendanciellement en marche vers sa fin, vers la réalisation de l’Esprit absolu. Or ces trois temps ne font à aucun moment sortir du Deux puisque Un, premier temps, se divise en Deux, deuxième temps, et que le temps troisième restitue l’Un. Les hommes avaient jusqu’alors cherché une cause, une origine, à leurs actes : en fait, jusque dans leurs actes involontaires ou immotivés, ils sont les instruments d’une finalité qui les tire vers elle. C’est donc sous la condition de son assujettissement à l’ordre du Deux, c’est-à-dire en un mot au prix de sa disparition, que la trinité est dite opératrice de la dialectique historique. Sauf que ce n’est plus une trinité (avec des figures synchroniques), mais une ternarité (avec des temps successifs). À ce prix, elle a décroché son titre philosophique : celui d’opérateur de l’histoire par inscription de tous les faits passés, présents et à venir, dans un procès dynamique récurrent à trois temps, une téléologie, amenant à la fin de l’histoire et à la réalisation de l’Esprit absolu. Lequel, n’en doutons pas, sera entièrement conforme à la raison entendue selon l’ordre binaire.

J’ajoute, pour finir sur ce point, qu’il me semble très important de continuer à penser selon la logique trinitaire pour ne pas sombrer complètement dans l’ordre binaire. Je ne souhaite la victoire finale ni de l’un, ni de l’autre, mais un équilibre qui me semble correspondre aux modes par lesquels nous habitons notre monde, celui de la discursivité.

BR : Tu accordes une importance considérable au phénomène néoténique qui caractérise l’« animal humain ». Ce motif apparaît en 1999 dans tes Lettres sur la nature humaine à l’usage des survivants, ouvrage dans lequel tu soutiens que « les dieux jouent structurellement pour l’homme le rôle de mâle dominant » puis que « les dieux sont à l’homme ce que l’homme est au chien » (1999, p. 102). Qu’est-ce que la néoténie ? Quels corollaires tires-tu de cette arrivée au monde prématurée du petit d’homme ? Et enfin : peut-on aller jusqu’à dire que la structure trinitaire, dont tu as exposé la logique ci-dessus, est en dernière analyse enracinée dans les propriétés biologiques de l’être humain ?

DRD : Oui, j’accorde une grande importance au phénomène néoténique qui caractérise, voire détermine l' »animal humain ». C’est à mettre en relation avec ce que j’ai mentionné au début de ma réponse précédente : c’est en premier lieu dans ses discours que l’espèce humaine habite. Le corollaire de cette proposition c’est que, si elle habite là, c’est qu’elle n’est pas capable d’habiter directement ici, sur terre comme savent le faire les autres animaux, les vrais. Il y a une bonne raison à cela : les hommes naissent en effet inachevés, ils ne sont pas finis ou finalisés à la naissance pour s’insérer dans une niche écologique précise, à la différence des autres animaux de leur groupe, les mammifères supérieurs.

Cela, ça se raconte depuis toujours dans le champ philosophique. C’est exactement ce que dit, par exemple, le mythe grec qui raconte la création des hommes. Je pense au récit exposé dans le Protagoras de Platon, qui reprend le mythe déjà présent chez Hésiode, dans la Théogonie. L’histoire est simple, à la fois comique et tragique. Je la rappelle brièvement à ma façon puisque c’est un mythe et que chaque rhapsode peut actualiser à sa façon le récit. Les Olympiens ont vaincu les Titans et ils se posent la question de la création de ce qu’ils appellent avec un certain dédain, les races mortelles, dont évidemment les hommes. Or, et cette donnée en dit déjà très long, plutôt que de s’occuper eux-mêmes de cette besogne, c’est aux dieux vaincus, des dieux de seconde zone donc, deux Titans, les frères Épiméthée et Prométhée, que les Olympiens confient la tâche de créer ces races mortelles. Comme si les Olympiens n’avaient pas voulu se salir les mains en se compromettant dans cette besogne subalterne.

On connaît l’histoire : Épiméthée est un étourdi alors que Prométhée est avisé. Bien sûr, c’est l’étourdi qui commence. Et il commence en distribuant généreusement les qualités dont il dispose en dotant en nature chaque animal (au premier, il donne les griffes, au second, le venin, au troisième, la vélocité et ainsi de suite pour les autres : la capacité de voler ou de nager sous l’eau, ou la fourrure, ou la puissance ou la légèreté, etc.). Tout va pour le mieux dans la conduite de cette grande œuvre jusqu’au moment où arrive le tour des hommes. Là, Épiméthée, l’étourdit, s’aperçoit que le grand sac des attributs et des qualités est vide. Ce qui crée une panique… titanesque, si je puis dire. C’est ici qu’intervient le second, Prométhée, l’avisé, pour tenter de réparer la faute, pour ne pas dire davantage, de son frère. Car cet être sans équipement n’aurait évidemment pu que succomber si Prométhée n’avait pas été dérober le feu aux Olympiens pour le lui donner. Du coup, ces animaux faibles et sans poils ont pu s’assembler autour d’un foyer et, partant, survivre. Mais là, nouvelle question : étant dépourvus de tout, chacun s’est trouvé conduit à penser que l’autre avait peut-être plus que lui. Vous voyez que ces farceurs sont capables de tout : être sauvés in extremis pour s’entre-tuer aussitôt pour quelques jalousies ! Du coup, ils se sont trouvés confrontés à l’abyssale question du vivre-ensemble, c’est-à-dire des lois qu’ils doivent absolument se donner afin de pouvoir être ensemble sans s’entre-tuer. Question non résolue à ce jour.

Bref, l’homme, contrairement à la légende rassurante qui en a fait l’enfant chéri de la création, procède d’une erreur. Je dirais donc que l’erreur est humaine. Bref, l’erreur, c’est moi. C’est nous. Nous sommes l’erreur humaine. Inhumaine est donc la condition humaine, originairement marquée par le fait de manquer, de ne pas avoir ce que les autres espèces animales possèdent.

Et, de fait, les autres primates mangent, dévorent, déchirent ; leurs dents de lait se forment immédiatement après la naissance et à peine sont-elles au complet que la dentition définitive commence d’apparaître. Face à cela, la survie alimentaire de l’homme est un bel exemple de totale dépendance : il lui faut plus de deux ans pour posséder toutes ses dents de lait et sitôt ce prodige accompli il les perd aussitôt pour vivre à demi édenté jusqu’à cinq ou six ans…

Le développement sexuel de cet étrange animal est aussi très intéressant : jusqu’à l’âge de cinq ans, il suit à peu près l’évolution observée chez les autres primates, sauf qu’au moment d’aboutir, tout s’interrompt brutalement pendant cinq ans. C’est sur ce développement en deux temps que Freud a construit ses théories sexuelles. Moi, j’en déduis qu’il n’est pas étonnant qu’après tant de reprises, de remords et de réorientations, l’humain ne soit jamais très sûr du sexe auquel il appartient. Et encore, je ne parle pas de cette déplorable absence de l’os pénien[iv] que les hommes sont les seuls de tous les primates males à avoir perdu et dont il leur arrive, quelquefois de regretter très amèrement l’absence.

En comparant la maturation prénatale de l’homme à celle des autres mammifères supérieurs, le psycholinguiste Steven Pinker, dans L’instinct du langage, a calculé que « S’ils [les bébés humains] restaient dans l’utérus proportionnellement aussi longtemps que les autres primates, ils ne sortiraient qu’à dix-huit mois ». L’homme sort trop tôt ! Nous sommes donc tous des prématurés. Certes, il y en a qui exagèrent en sortant encore plus tôt. Mais cela ne change rien à l’affaire puisque même ceux qui viennent à terme viennent trop tôt. On peut en effet trouver chez l’homme de multiples preuves de cette prématuration, déjà repérées par Lapassade : cloisons cardiaques non fermées à la naissance, immaturité post-natale du système nerveux pyramidal, insuffisance des alvéoles pulmonaires, circonvolutions cérébrales à peine développées, boîte crânienne non fermée (présence de la fontanelle), absence de pouce postérieur opposable, absence de système pileux, absence de dentition de lait à la naissance ‑ ce qui se solde, entre autres conséquences par un allongement considérable de la période de maternage.

Bref, nous sommes des prématurés ! Jetés dans le monde trop tôt, mal pourvu d’un organisme inachevé. Nous conservons toute notre vie les stigmates de la prématuration, de sorte que lorsque nous vieillissons, nous ne devenons pas adultes, mais de vieux prématurés…