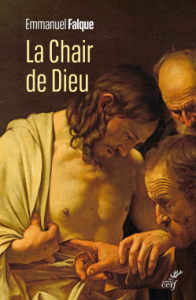

L’écriture d’Emmanuel Falque, sa pensée, ne cessent d’étonner le lecteur tant elles s’articulent à la frontière entre l’expérience, la philosophie et la théologie, mais aussi entre la littérature et la peinture comme en témoigne le choix de la couverture : L’incrédulité de saint Thomas du Caravage où, défiant le docétisme, le peintre met en lumière un corps-à-corps avec la chair du Ressuscité : la plaie du Christ s’exhibe. Et comme pour mesurer sa profondeur, son épaisseur, l’index de Thomas y pénètre, y cherche l’authentification de la présence réelle de son Seigneur : quelque chose se passe de l’organique à l’organique, et ce « quelque chose », le philosophe E. Falque ose précisément l’interroger, s’y confronter : le corps épandu s’épand ici en tant que corps organique et animal d’abord recherché. Et c’est bien le génie propre d’E. Falque de nous le rappeler : l’expansion du corps est à la fois son extension et son intention, moins dans une juxtaposition, nous rappelle l’auteur, que dans une résistance qui a ceci d’étonnant que par elle « mon corps est aussi pour moi, comme pour autrui, dans sa matière (corporéité, organicité) et non pas seulement dans sa manière (charnellité). » (p. 16). Dans ce très beau livre, « ce n’est pas l’esprit seul qui parle à l’esprit, pour reprendre les mots de Paul Claudel, cité par l’auteur, page 192, c’est la chair qui parle à la chair. Notre chair a cessé d’être un obstacle, elle devient un moyen et un véhicule, elle a cessé d’être un voile, elle devient une appréhension. » (« Sensation du divin », Présence et prophétie, Paris, Gallimard, 1958, p. 55).

L’étonnement a ceci de philosophique qu’il ouvre un champ spéculatif comme un chemin spirituel où la conscience du lecteur s’approfondit, où un passage s’établit de l’abstraction à l’épreuve de soi comme existant. Dans ce nouvel essai de 355 pages, l’auteur propose une réflexion sur l’I/incarnation dans un corps-à-corps où l’Homme et Dieu se découvrent réciproquement constitués et constituants l’un de l’autre, tissés, en-deçà de toute parole, d’une même étoffe de chair en Jésus le Christ. Et cette intercorporéité de l’Homme à Dieu (Marie de Béthanie) et de Dieu à l’Homme (le lavement des pieds) est de l’ordre d’un toucher mutuel, dans la profondeur et la vérité du mode d’être de son corps au Corps du Christ. Le lecteur comprendra pourquoi Jésus touché répond à la femme hémorroïsse le touchant : « ma fille, ta foi t’a sauvée. » (Mc 5, 34).

Si Dieu prend chair de notre chair, si c’est de la même chair humaine dont Il se revêt de la naissance dans le sein de Marie à la mort sur la Croix, en quoi l’événement de l’Incarnation change définitivement le statut de notre chair mortelle ? C’est bien la question qu’Emmanuel Falque se pose en phénoménologue, osant le pari de sonder philosophiquement des questions théologiques qui avaient déjà alimenté les débats au cours des premiers siècles à travers entre le magistère et les courants ariens, docètes, mais aussi les réflexions patristiques et médiévales : Dieu est-il apparu « en chair et en os », c’est-à-dire « fait de chair et d’os » ou s’est-il seulement donné à voir « en personne » ? Qu’en est-il au juste de la corporéité du divin ? Qu’est devenu le corps vivant du « Ceci est mon corps (Eucharistie), le corps souffrant de Gethsémani et du Golgotha (Passion), à l’aune de la « chair » ou du « corps vécu » des apparitions » (Résurrection) ?

- Un tournant philosophique

Après Hors phénomène où, pour la première fois dans l’histoire de la pensée occidentale, Emmanuel Falque se confrontait à l’impensé de la phénoménologie, La Chair de Dieu propose de frayer un passage, substituant à l’écran du possible ce qu’il nomme « l’écrin du réel ». Ce nouvel essai constitue ainsi comme « une réponse » à Hors phénomène : parce que Dieu se fait Homme, Il peut descendre jusqu’au plus profond de notre nuit, de notre trauma. Il vient nous visiter jusqu’en ce tragique, Il nous accompagne, partage notre souffrance. Le Samedi saint constitue ici le cœur de la réflexion d’Emmanuel Falque, et comble la part manquante de son triduum philosophique (Passeur de Gethsémani, Métamorphose de la finitude, Noces de l’Agneau). En effet, ce qui manquait à l’exposition philosophique des trois jours de la Passion est bien cette descente dans l’abîme, celle de l’Homme dans son tréfonds, et celle de Dieu dans nos propres traumas. En descendant dans notre Shéol, en ouvrant nos tombeaux, Dieu ne fait pas disparaître le trauma, mais le transforme. La grâce de Dieu, sa présence à nos côtés, nous permet de nous relever, de continuer, d’aller vers notre liberté : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Cette adresse évangélique (Mc 5, 21-43) est une promesse, et nous engage à la suite du Christ, sur le chemin d’une existence pleinement habitée depuis le fond de notre être. Avec « Dieu hors phénomène », le Christ nous rejoint non pas uniquement dans nos péchés, mais aussi au cœur de nos épreuves (« maladie, séparation, mort d’un enfant, catastrophe naturelle, pandémie »).

Après Hors phénomène où, pour la première fois dans l’histoire de la pensée occidentale, Emmanuel Falque se confrontait à l’impensé de la phénoménologie, La Chair de Dieu propose de frayer un passage, substituant à l’écran du possible ce qu’il nomme « l’écrin du réel ». Ce nouvel essai constitue ainsi comme « une réponse » à Hors phénomène : parce que Dieu se fait Homme, Il peut descendre jusqu’au plus profond de notre nuit, de notre trauma. Il vient nous visiter jusqu’en ce tragique, Il nous accompagne, partage notre souffrance. Le Samedi saint constitue ici le cœur de la réflexion d’Emmanuel Falque, et comble la part manquante de son triduum philosophique (Passeur de Gethsémani, Métamorphose de la finitude, Noces de l’Agneau). En effet, ce qui manquait à l’exposition philosophique des trois jours de la Passion est bien cette descente dans l’abîme, celle de l’Homme dans son tréfonds, et celle de Dieu dans nos propres traumas. En descendant dans notre Shéol, en ouvrant nos tombeaux, Dieu ne fait pas disparaître le trauma, mais le transforme. La grâce de Dieu, sa présence à nos côtés, nous permet de nous relever, de continuer, d’aller vers notre liberté : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Cette adresse évangélique (Mc 5, 21-43) est une promesse, et nous engage à la suite du Christ, sur le chemin d’une existence pleinement habitée depuis le fond de notre être. Avec « Dieu hors phénomène », le Christ nous rejoint non pas uniquement dans nos péchés, mais aussi au cœur de nos épreuves (« maladie, séparation, mort d’un enfant, catastrophe naturelle, pandémie »).

Hors phénomène nous a fait prendre conscience du noyau irréductible de notre solitude, en même temps qu’il nous a rappelé la grâce d’une « commune inaccessibilité » : « Je ne partage rien, dit Emmanuel Falque, ou si peu de ce que tu vis au plus fort de ton trauma, mais dans ce « fond de toi », inaccessible à toi-même comme à moi, se dit le plus fort de ce que tu es ou deviens toujours pour moi » (Hors phénomène, p. 447). La Chair de Dieu pose les fondements philosophiques et théologiques de son effectivité car au principe était le Verbe et le Verbe s’est fait chair. Le Christ est bien là, pour nous aujourd’hui, « en chair et en os », sinon toujours fait « de chair et d’os », au moins « en personne » jusqu’au « Samedi saint », ce grand jour de « la descente aux enfers » qui n’est pas celui du jugement ou du péché, mais plutôt de la kénose de la finitude par quoi Dieu nous rejoint dans nos épreuves : « Il y a l’épreuve de l’Homme qui est aussi l’épreuve de Dieu, née de la « simple imperfection », affirme Emmanuel Falque, et loin de toute théodicée. Et de cela, poursuit-il, le christianisme doit répondre pour ne pas perdre notre « commune humanité ». » (La Chair de Dieu, p. 53). « Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais Tu m’as façonné un corps. Alors j’ai dit : voici, je viens pour faire ta volonté. » (He 10, 5). Le verset 5 de l’épître de Paul aux Hébreux nous rappelle ainsi que dans la santé comme dans la maladie, tout l’à-venir de l’Homme est de s’engager à ne pas oublier le Passeur (le Fils) et le destinataire du passage (le Père).

L’impensable du Hors phénomène ne nous a donc conduit ni dans le néant ni dans la saturation de la communication, mais bien dans le passage qui va de l’un vers l’autre et pense la solitude contre l’isolement. Quiconque est présent là – de visu, de tactu, ou mieux encore in concreto, se tient véritablement devant moi en chair et en os avec son vrai corps fait de chair et d’os … Ni virtuel ni réduit à du pur émotionnel, l’autre est à côté de moi ou avec moi, comme celui que je peux définitivement toucher et embrasser. Emmanuel Falque nous resitue toujours et encore dans une phénoménologie de la chair. Car ce qui se refuse à notre pensée est en même et paradoxalement ce qui se donne à elle sous un autre mode d’approche. Et ainsi, c’est quand l’homme n’est pas, ou n’est plus, que paradoxalement, il devient. Ce « devenir » n’est pas « resurgissant comme par magie du lieu où il est tombé (résilience), affirme Emmanuel Falque, mais simplement soutenu (portance) et limité (contenance). Du pâtir au passage c’est donc toute une passion philosophique qui s’ouvre à nous.

- Une passion philosophique & une passion théologique

Partir de l’Homme, comprendre l’Homme, se connaître soi-même, constituent l’exigence philosophique : « D’un point de vue heuristique, le philosophe cherche sans certitude d’avoir trouvé. Telle est sa tension, mais aussi sa passion, ou son souffrir. » (p. 59). Emmanuel Falque ne dissocie pas cette « passion » de celle de la théologie ; et là encore, celle-ci n’est pas seulement de l’ordre d’un « souffrir », mais elle est aussi « passion de désir ». Emmanuel Falque insiste sur ce qu’il appelle « une érotique de la table eucharistique ». C’est en ce sens que notre auteur ne s’en tient ni à l’équivocité (à la manière d’Anders Nygren dans Érôs et Agapè : la notion chrétienne de l’amour et ses transformations), ni à l’univocité (à la manière de Jean-Luc Marion dans Le Phénomène érotique), mais propose ce qu’il nomme « une métamorphose de l’éros par l’agapè », soit l’inclusion et la transformation de l’amour de l’Homme dans l’amour de Dieu.

Comment Emmanuel Falque l’entend-il au juste cette inclusion et cette transformation ? Quelles en sont les conditions de possibilité ? Pour lui, « l’Homme s’insère monadologiquement en Dieu ». Les trois jours de la Passion du Christ « font en réalité quatre » : les Jeudi saint, Vendredi saint, Dimanche de Pâques du Triduum pascal ne doivent pas nous faire oublier le Samedi saint qui se marque comme « le point frontière ». Notre auteur y insiste, et fonde sur lui l’originalité de toute sa réflexion dans ce livre. En quel sens le lecteur doit-il le comprendre ? Il doit l’intégrer à la kénose de finitude dont il est question au jour du Samedi saint ou de la descente aux enfers : « Nos épreuves humaines, et rien qu’humaines, doivent être « sauvées », au risque que quelque chose de l’humain demeure encore pour Dieu « étranger » […] Avec La Chair de Dieu, Dieu prend l’initiative plutôt que l’Homme » (p. 60). Mais qu’est-ce que cette « initiative divine » ? Et comment notre auteur l’interprète-t-il ? La passion du désir dans l’éros (eucharistie) devient le lieu de l’offrande par quoi s’accomplit la passion du souffrir (Gethsémani) et s’opère la métamorphose de la finitude (Résurrection). Le lecteur saisit ici un élément essentiel dans la démarche falquienne : l’ordre théologique didactique n’est plus l’ordre philosophique heuristique, et le premier a ici l’avantage sur le second en cela qu’il suit le Pasteur en son « pâtir » et son « passage » tel qu’il l’a voulu et effectué. La traversée philosophique des « trois jours de la passion », avec le jour symbolique du « Samedi saint » fait du salut le lieu d’une offrande de l’ensemble de l’humanité appelée à une récapitulation dans le Fils.

Emmanuel Falque nous propose ici une véritable traversée : philosophique dans un premier temps, en allant du pâtir au passage à travers les trois jours de la passion (selon le déroulement historique et chronologique jusqu’au dimanche de Pâques). Et c’est à partir de l’interrogation théologique que notre auteur, dans un second temps, va se poser la double question de l’obstacle de l’organique et de l’oubli de l’âme, y compris en phénoménologie. Enfin, dans un troisième temps, Emmanuel Falque démontre que seule une traversée, alliant phénoménologie et théologie, sans les confondre, ouvre à une nouvelle forme de « méta-physique », en philosophie comme en théologie. Et c’est là tout le génie de ce nouveau livre d’E. Falque qui ose placer l’abîme du corps de l’Homme dans l’abîme du Corps de Dieu, dans le profond mystère de sa kénose. Et pour lui, ce qui sera vrai de l’eschatologique l’est aussi en forme d’anticipation de l’eucharistique. Au jeudi saint, la chair de Dieu se décline comme corps.

- Ceci est mon corps

Emmanuel Falque reprend ici ce qu’il avait analysé dans Les Noces de l’Agneau, mais il va plus loin dans ses développements sur la description phénoménologique de la « chair » (Leib), redonnant à la transsubstantiation toute l’épaisseur pour laquelle elle est signifiée. Le Ressuscité qui apparaît à ses disciples fait voir « la manière d’être de son corps incarné, et s’y fait reconnaître », dit notre auteur (p. 73). Mais que signifie cette « manière d’être » ? La perspective du Leib phénoménologique signifie que c’est bien lui qui a souffert et qui est maintenant ressuscité. Il est reconnu à la fraction du pain, à sa manière de manger, d’interpréter les Écritures. Le Christ est reconnu en personne, par son expressivité, le vécu qui l’a exprimé. Ce n’est pas un esprit ; Il est présent en chair et en os. Emmanuel Falque se heurte cependant à une question essentielle – question par laquelle l’eucharistique rejoint notre viatique et notre être-là corporel ici-bas : qu’en est-il de la matérialité de cette chair de Dieu – du corps du Christ comme aussi du nôtre – dès lors que la résurrection consacre d’abord son expressivité ? En s’interrogeant de la sorte, le philosophe nous permet d’explorer la part impensée de la phénoménologie, à savoir la dimension fondamentale de l’organicité du corps en philosophie (Körper), et de son « réalisme » en théologie. E. Falque oriente donc son lecteur vers ce lieu d’intersection entre l’autoaffectivité et la substantialité du corps incarné. Car à trop insister sur la conscience du sujet allant communier, on perd la consistance de ce qui est mangé et donné à adoré. Le passage de la mort à la résurrection indique celui du corps souffrant à la chair ressuscité, et le transfert de la résurrection à l’eucharistie celui de la « chair » ressuscité au « corps » donné. C’est pourquoi, dans ce chapitre, Emmanuel Falque insiste sur le sacrement de l’Eucharistie qui assume l’organicité sans laquelle le Fils de l’Homme jamais ne se serait véritablement incarné, sur son « scandale » qui naît de l’incompréhension de ceux pour qui le message fut d’abord destiné.

Emmanuel Falque reprend ici ce qu’il avait analysé dans Les Noces de l’Agneau, mais il va plus loin dans ses développements sur la description phénoménologique de la « chair » (Leib), redonnant à la transsubstantiation toute l’épaisseur pour laquelle elle est signifiée. Le Ressuscité qui apparaît à ses disciples fait voir « la manière d’être de son corps incarné, et s’y fait reconnaître », dit notre auteur (p. 73). Mais que signifie cette « manière d’être » ? La perspective du Leib phénoménologique signifie que c’est bien lui qui a souffert et qui est maintenant ressuscité. Il est reconnu à la fraction du pain, à sa manière de manger, d’interpréter les Écritures. Le Christ est reconnu en personne, par son expressivité, le vécu qui l’a exprimé. Ce n’est pas un esprit ; Il est présent en chair et en os. Emmanuel Falque se heurte cependant à une question essentielle – question par laquelle l’eucharistique rejoint notre viatique et notre être-là corporel ici-bas : qu’en est-il de la matérialité de cette chair de Dieu – du corps du Christ comme aussi du nôtre – dès lors que la résurrection consacre d’abord son expressivité ? En s’interrogeant de la sorte, le philosophe nous permet d’explorer la part impensée de la phénoménologie, à savoir la dimension fondamentale de l’organicité du corps en philosophie (Körper), et de son « réalisme » en théologie. E. Falque oriente donc son lecteur vers ce lieu d’intersection entre l’autoaffectivité et la substantialité du corps incarné. Car à trop insister sur la conscience du sujet allant communier, on perd la consistance de ce qui est mangé et donné à adoré. Le passage de la mort à la résurrection indique celui du corps souffrant à la chair ressuscité, et le transfert de la résurrection à l’eucharistie celui de la « chair » ressuscité au « corps » donné. C’est pourquoi, dans ce chapitre, Emmanuel Falque insiste sur le sacrement de l’Eucharistie qui assume l’organicité sans laquelle le Fils de l’Homme jamais ne se serait véritablement incarné, sur son « scandale » qui naît de l’incompréhension de ceux pour qui le message fut d’abord destiné.

Et l’auteur a raison de rappeler qu’aujourd’hui comme hier, « nous fuyons devant la chair de Dieu, devant son mystère, et inventons des stratégies d’évitement » (p. 75-77). Emmanuel Falque pointe les refus tant du côté de l’exégèse que de celui du théologique, mais aussi du pastoral. Et à raison, il nous rappelle qu’ « une sorte de « querelle de la viande » innerve la philosophie eucharistique, du peintre Francis Bacon voyant des crucifixions dans la boucheries, à la position du problème tel qu’il fut posé par Charles le Chauve au IXème siècle : « Ce que la bouche des fidèles reçoit dans l’Église, est-ce en mystère ou en vérité ? » En mystère, le corps du Christ sera immédiatement symbolisé ; en vérité, il sera intégralement réifié ». C’est pour ne pas effrayer, précise Thomas d’Aquin dans la Somme théologique, que demeurent les espèces du pain et du vin lorsqu’elles sont consacrées. » (p. 78). C’est la distinction progressive du « corps véritable » (corpus verum) et du « véritable corps » (corpus vere) qui résoudra ce que la querelle n’avait fait que soulever. À moins de sombrer dans le cannibalisme, ce n’est pas le corpus verum qui est mangé, rappelle E. Falque ; nous communions au « véritablement corps » (corpus vere) du Christ ressuscité, afin de ne pas perdre les marques « pathiques » de ce que fut aussi son être incarné : « Les trois corps d’Amalaire de Metz mis à jour par Henri de Lubac dans son Corpus mysticum – « le corps immaculé joint au sang » (hostie dans le calice), le « corps pérégrin ressuscité et mangé » (pain des fidèles), et le corps « ressuscité et conservé » (réserve eucharistique, adoration, tabernacle) – se joignent en un seul corps pour former le Christ intégral. » (p. 79). Le sacrement eucharistique vient nous unir au Christ en nous différenciant. On n’assimile pas Dieu en soi, mais on est incorporé à lui. Qu’en est-il alors de la possibilité pour aujourd’hui aussi de dire ce « corps-à-corps » ?

Si, pour E. Falque, un primat de la chair sur le corps fonde « l’embardée de la philosophie contemporaine » (p. 81), une autre primauté de la « faiblesse sur la force » n’a, quant à elle, jamais été interrogée. Le philosophe met en lumière cette force de l’Esprit Saint qui nous est donnée le jour de la Pentecôte (Ac 1, 7), rappelant à juste titre l’affirmation paulinienne dans l’épître aux Colossiens : « Et avec lui vous avez été ressuscités puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l’a ressuscité des morts. » (Col 2, 12). Et si l’Esprit n’est qu’amour, quelle est donc cette force de l’amour ? De l’érôs à l’agapè c’est elle qui se manifeste. En matière eucharistique E. Falque nous rappelle le moment crucial de l’Épiclèse où s’établit un partage des forces : « Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Qu’elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. » (Missel romain, Liturgie de la messe). Mais ce qui peut être surprenant pour le lecteur contemporain c’est le lien d’analogie qu’E. Falque établit entre le sacrement eucharistique et l’éros conjugal : « L’union des corps n’est pas davantage fusion dans l’érotique, qu’elle n’est simple unification dans l’eucharistique. L’impératif de faire « une seule chair » (Gn 2, 24) ne nie pas qu’on demeure « deux corps », bien au contraire. L’amour est différenciation. » (p. 82). En mettant l’accent sur cette différenciation, l’auteur nous fait comprendre que la force, loin de disparaître dans la force de l’autre, la renforce : « Elle trouve dans la différence la dimension de son altérité en même temps que la nécessité de son identité. » (p. 83). E. Falque rappelle ainsi que l’union des chairs se fait avec la différence des corps, et la corrobore. L’agapè eucharistique comme la conjugalité érotique nous appellent à « un amour de la limite » (p. 86) car c’est bien, pour notre auteur, la différenciation qui fait la communion (unité et manducation eucharistique). On comprend ainsi pourquoi dans l’approche de la Cène, le désir est plus encore passion au sens actif qu’au sens passif : « à la passive réception du « souffrir » (Vendredi saint) précède chronologiquement l’active passion du « désir » (Jeudi saint) : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. » (Lc 22, 15). E. Falque nous fait remarquer à juste titre que ce redoublement du désir « fait voir dans le Christ et son agapè eucharistique un désir « théogène » de se livrer à l’Homme, comme se dit aussi dans l’éros un désir « anthropogène » de se donner l’un à l’autre. » (p. 88).

Loin d’un spiritualisme désincarné, ou d’un intellectualisme sans sagesse, Emmanuel Falque nous indique une voie médiane qui tient à la « manence » (demeurer) : le tabernacle (et l’attente du corps eucharistique pour être adoré et mangé) prend alors tout son sens dans la distance du désiré, par Dieu lui-même : « L’amour fait le corps, plus que le corps ne fait l’amour en raison de la force qui se cherche un corps. On attendra ainsi de l’aimé qu’il nous désire toujours et qu’il nous guette. La manence ou l’acte de « demeurer » vaut de la finalité eucharistique mais sert aussi de source à la finalité érotique. » (p. 91). Toute l’ambition de l’eucharistique, comme celle de l’érotique, est alors de nous apprendre à « habiter » ce monde comme aussi nous-mêmes par autrui.

- Pâtir la mort

Tout l’intérêt de ce chapitre est de nous montrer en quoi et pourquoi la mort du Christ doit être lue à la lumière de la finitude de l’Homme moderne, comme aussi à l’aune de notre état d’être créé. Si la limite est notre trait le plus propre, elle se marque fondamentalement dans notre mortalité : « C’est au poids que nous donnerons à la mort, dit E. Falque, et donc à la finitude, que se mesurera la « gloire » accordée à la résurrection. » (p. 96). Et c’est précisément en cela que le Christ a partagé notre mort que nous entrerons dans sa Résurrection. E. Falque insiste sur le fait que le sien doit être le nôtre « au risque d’élever le Fils de Dieu à un tel degré d’héroïcité qu’il nous deviendra totalement étranger. » (p. 98). L’insistance falquienne sur le fait que la mort du Fils de l’Homme est aussi, et d’abord, la mort du Fils de Dieu. Son passage est aussi le nôtre ; et sa mort commune notre résurrection commune, a ceci de remarquable qu’elle met en lumière une juste lecture pour aujourd’hui de la mort du Christ qui suppose de se détacher des images, dirait Maître Eckhart, autrement dit de toutes les représentations que nous avons greffées sur cette mort, « de manière à ne pas le laisser habiter notre propre obscurité ». C’est à cela qu’E. Falque adjoint la distinction heideggerienne entre la peur de décéder et l’angoisse de la mort (Être et Temps, § 46-53). Pourquoi ? Il s’en explique magistralement à la page 102 : « Si tout ce qui n’est pas assumé n’est pas sauvé, il revient au Fils de Dieu de prendre en charge d’abord cette part existentielle et métaphysique de notre humanité, la « peur » (Furcht) ou l’effroi (ekthambesthai), fût-ce pour la transformer. » Si la peur a un objet, l’angoisse, quant à elle, est sans objet ; elle ne sait pas ce dont elle s’angoisse : « rien ne cesse, dit Martin Heidegger, et ne nous survient que ce rien. » (Qu’est-ce que la métaphysique ? dans Questions I, p. 58).

Le Fils de Dieu, le « passeur de Gethsémani », ne passe pas simplement de la mort pour aller vers la vie, il pâtit du poids de la mort, de notre finitude même, pour l’offrir au Père, seul capable de la transformer : « au cœur de cette finitude comme horizon bouché de notre existence, nous rappelle E. Falque, les traits de l’angoisse prennent le contrepied de ceux de la peur. Il ne s’agit pas de la fin de vie comme il y va du décès pour le Christ comme pour nous-mêmes, mais de la mort entendue comme manière de vivre plutôt que comme achèvement de l’existence. » (p. 104). E. Falque nous rappelle qu’en plongeant dans l’angoisse, dans le « rien » du sens de la vie, le Christ nous donne métaphysiquement de demeurer un être en question, et donc proprement humain : « Approfondir l’humain et la question du sens de la vie, sans en rester au seul sentiment animal de survie – tel est le mouvement de « va-et-vient » qui définit l’épisode de Gethsémani. » (p. 105). Le lecteur peut ainsi comprendre que le Christ se dessaisit de l’objet de la peur pour entrer dans le questionnement sur la vie : « Renonçant à se cramponner sur la fin de la vie, le Fils de Dieu lui-même entre à Gethsémani dans la quête métaphysique du sens de la vie, faisant du dessaisissement du choix pour le sens comme aussi pour le non-sens un lieu de liberté par quoi l’humain aura aussi à se déterminer : « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Mc 14, 36) » (p. 105). À l’autre de la souffrance du Fils, répond l’autre du Père dans la Trinité.

Emmanuel Falque nous rappelle ainsi que nous ne pouvons ni ne devons nous-mêmes donner un sens à la vie : « De la remise de la « coupe » à son Père, et donc de sa peur pour entrer dans l’angoisse, le Christ donne définitivement congé au « Dasein authentique » heideggérien dans son ambition à surmonter la mort. » (p. 106). Le lecteur peut ainsi comprendre que l’abandon du Fils ne revient pas seulement à s’offrir à l’autre de son Père, mais à lâcher toutes les raisons de vivre et de mourir. Et dans le mystère de la croix, le rien de la kénose prend le relais du néant de l’angoisse. S’enfonçant dans notre rien, le Christ prend notre rien et s’y vide lui-même (Ph 2, 6-8). Et le philosophie Emmanuel Falque indique que c’est précisément dans cette transformation du mourir que se dit le sens du souffrir : « L’angoisse ou l’agonie (en agonia) se traduit dans le corps (sueur). Telle est la logique de la chair de Dieu, au moins dans le christianisme. Tout doit se dire « en corps », au risque de demeurer purement éthéré. » (p. 107). Le lecteur comprendra ainsi qu’il n’y a aucun dolorisme dans la souffrance incarnée du Christ, mais elle a le sens d’une assomption dans son propre corps au point d’y être et d’y habiter pleinement. La théologie trinitaire qui sous-tend tout le développement d’E. Falque éclaire autrement son analyse philosophique de la souffrance : « Le Fils tout à la fois rejoint le fond de notre humanité et convertit trinitairement, par l’immission du Père en lui, l’inéluctable non-sens de sa souffrance comme aussi de la nôtre en lui. » (p. 108).

L’auteur de La Chair de Dieu a le courage de ne pas vouloir signifier l’insignifiable pour nous, mais de s’y confronter dans l’aporie du discours. Car à trop vite vouloir donner du sens à la souffrance, on perd la nécessaire affirmation de son non-sens. C’est pour E. Falque, ce son non-sens que se tient le chemin de Dieu comme celui de l’Homme, et oser cette absurdité c’est précisément risquer la fureur de vivre, son abîme comme sa beauté. Et que la souffrance soit inutile, qu’elle soit pour rien, est « le moins qu’on puisse dire » (E. Levinas, « la souffrance inutile », Entre nous, p. 102), rappelant ainsi le silence de Marie au pied du Golgotha. Tout discours cesse devant la souffrance. Elle est sans pourquoi, et donc sans réponse ; elle n’apprend rien, elle est une anti-leçon, et annule même ce qu’on croyait savoir. Ce que je croyais pouvoir m’incorporer par la perception, fût-ce Dieu lui-même devient comme « in-corporable ». Le grand cri poussé par le Christ crucifié va au-delà des mots (Mc 15, 37) : en se rompant, la chair inaugure une voie nouvelle et vivante à travers le voile, c’est-à-dire par sa chair. Il offre ainsi la finitude de ce monde inscrite en sa chair, et la fait passer vers son Père pour qu’il en convertisse, et en transforme, le sens. Ce qu’il nous faut retenir de ce remarquable chapitre sur le « pâtir la mort » c’est bien alors cette étonnante démaîtrise qui se déchiffre comme l’unique nécessaire qui me relie à Dieu : « La vraie place de la souffrance revient pour le croyant ni à l’exemplifier, ni à la nier, ni à camoufler son absolu non-sens, nous dit E. Falque, mais elle consiste à accepter de prendre sa place en tant qu’Homme tout court, comme un homme parmi les hommes ; et en tant que chrétien souffrant avec le Christ stigmatisé offrant avec moi cette même douleur au Père » (p. 121). Entre le Vendredi saint et le Dimanche de Pâques, une grand silence se fait sur la terre : c’est la grande nuit du Samedi saint où le Christ nous appelle comme Il nous rappelle en descendant dans le shéol, au séjour des morts : « Il faut savoir descendre pour remonter, sinon on ne touche rien de profond. » C’est au chapitre 3 de son livre qu’Emmanuel Falque le met en lumière de manière remarquable et inédite dans l’histoire de la philosophie : la descente aux enfers, et non pas dans l’enfer, va ouvrir l’espace d’une commune humanité à racheter. Pour le philosophe, le Samedi saint est donc ce moment charnière où le Christ nous rejoint, cette grande et profonde nuit où la kénose de Dieu est totale et achève ainsi un mouvement commencé dès l’Incarnation, et même dès la Création du monde.

III. Dieu hors phénomène (Samedi saint)

L’étonnant de ce chapitre tient à ce qu’en philosophe et en théologien, l’auteur nous invite à penser Dieu Hors Phénomène comme un Dieu venant habiter nos propres failles : un Dieu qui nous rejoint au plus profond de notre douleur, au plus intime de notre nuit, dans notre Shéol. Et quel est-il donc sinon une « absence », une « vie sans présence », « confins ultimes dont Dieu lui-même se serait absenté », nous rappelle E. Falque (p. 147). Dans La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Benoît XVI nous rappelait déjà que la révélation de Dieu ne comprenait pas seulement la parole de Dieu, mais aussi son silence.

Au silence et à la solitude de l’Homme répond le silence et la solitude de Dieu : « une kénose de la finitude du Fils est ici à l’œuvre ». Si audacieux que cela puisse paraître, Emmanuel Falque est le premier phénoménologue à s’y confronter. C’est pour le philosophe un « hors temps » qui tient lieu de métamorphose de tous les temps : un « entre-temps », dit-il, constitutif de chacune de nos vies (prises entre la naissance et la mort, et entre la mort et l’autre-vie) : une sorte de « béance » comme rarement il en est dans l’existence de l’homme et encore moins dans la vie de Dieu. C’est dans cette temporalité intermédiaire que « le Christ mort dans son corps (et donc au tombeau), mais vivant dans son âme, vient visiter les morts… Loin de toute sanction, le Christ vient prêcher même aux morts pour leur donner de revivre en se tournant vers leur libérateur. » (p. 133-135). « Celui qui est descendu (katabas) est aussi monté (anabas) » (Ep 4, 9-10). Si pour E. Falque, la kénose du Christ s’achève dans une Théodramatique dont le Samedi saint marque le sommet, dès lors que le point le plus haut est en même temps le plus bas, il nous en rappelle tout l’essentiel soubassement trinitaire. Pour le justifier, notre auteur s’ancre dans l’héritage d’Urs von Balthasar et montre que la kénose originaire est identique au mouvement de désappropriation par lequel les personnes trinitaires se constituent dans leurs relations mutuelles. Kénose de création et kénose christique se rejoignent donc pour E. Falque dans une théologie dramatique de l’Alliance. Mais comment le philosophe peut-il entendre cette théologie, et en parler ? E. Falque prend le risque de l’envisager dans ce qu’il appelle « une métamorphose de l’impossible du Hors phénomène par l’Impossible qu’est Dieu même » soit le combat entre deux impossibles : « l’impossible de l’Homme (chaotique) et l’impossible de Dieu (résurrectionnel). » (p. 142). Mais ce combat peut dérouter le lecteur : comment l’interpréter ? Le philosophe accompagne son lecteur jusque dans ce tréfonds de l’abîme, dans l’impensé et l’impensable du Shéol, « au pays de l’Oubli », un pays où l’on arrive toujours, mais où l’on ne sort jamais si le Christ ne vient pas nous y chercher et nous appeler par notre nom. « Jésus, souviens-toi de moi quand Tu entreras dans Ton Royaume. » crie le bon larron sur sa croix (Lc 23, 42) qui rejoint le Psalmiste : « Ton miracle se fera-t-il connaître dans les ténèbres, et ta justice au pays de l’Oubli ? » (Ps 88, 13).

Au silence et à la solitude de l’Homme répond le silence et la solitude de Dieu : « une kénose de la finitude du Fils est ici à l’œuvre ». Si audacieux que cela puisse paraître, Emmanuel Falque est le premier phénoménologue à s’y confronter. C’est pour le philosophe un « hors temps » qui tient lieu de métamorphose de tous les temps : un « entre-temps », dit-il, constitutif de chacune de nos vies (prises entre la naissance et la mort, et entre la mort et l’autre-vie) : une sorte de « béance » comme rarement il en est dans l’existence de l’homme et encore moins dans la vie de Dieu. C’est dans cette temporalité intermédiaire que « le Christ mort dans son corps (et donc au tombeau), mais vivant dans son âme, vient visiter les morts… Loin de toute sanction, le Christ vient prêcher même aux morts pour leur donner de revivre en se tournant vers leur libérateur. » (p. 133-135). « Celui qui est descendu (katabas) est aussi monté (anabas) » (Ep 4, 9-10). Si pour E. Falque, la kénose du Christ s’achève dans une Théodramatique dont le Samedi saint marque le sommet, dès lors que le point le plus haut est en même temps le plus bas, il nous en rappelle tout l’essentiel soubassement trinitaire. Pour le justifier, notre auteur s’ancre dans l’héritage d’Urs von Balthasar et montre que la kénose originaire est identique au mouvement de désappropriation par lequel les personnes trinitaires se constituent dans leurs relations mutuelles. Kénose de création et kénose christique se rejoignent donc pour E. Falque dans une théologie dramatique de l’Alliance. Mais comment le philosophe peut-il entendre cette théologie, et en parler ? E. Falque prend le risque de l’envisager dans ce qu’il appelle « une métamorphose de l’impossible du Hors phénomène par l’Impossible qu’est Dieu même » soit le combat entre deux impossibles : « l’impossible de l’Homme (chaotique) et l’impossible de Dieu (résurrectionnel). » (p. 142). Mais ce combat peut dérouter le lecteur : comment l’interpréter ? Le philosophe accompagne son lecteur jusque dans ce tréfonds de l’abîme, dans l’impensé et l’impensable du Shéol, « au pays de l’Oubli », un pays où l’on arrive toujours, mais où l’on ne sort jamais si le Christ ne vient pas nous y chercher et nous appeler par notre nom. « Jésus, souviens-toi de moi quand Tu entreras dans Ton Royaume. » crie le bon larron sur sa croix (Lc 23, 42) qui rejoint le Psalmiste : « Ton miracle se fera-t-il connaître dans les ténèbres, et ta justice au pays de l’Oubli ? » (Ps 88, 13).

Si quelqu’un est à chercher au séjour des morts, il s’agira de le sortir de l’Oubli. Dieu vient nous visiter jusque dans cet « en bas », Il vient habiter dans l’en-bas de notre terre, de notre shéol, de notre part enfouie (sous-sol de la phénoménologie), le plus rien du néant et le plus rien pour personne de l’oubli, aussi métaphysique que phénoménologique. Ce désert du pays de l’Oubli, Dieu va y déposer son empreinte : « Lui [fut] mis à mort dans sa chair (thanatôtheïs men sarxi) mais rendu à la vie par l’Esprit (zôopoïêtheis de pneumati). C’est alors (en) qu’il est allé prêché même aux esprits en prison (en phulaskê pneumasin) » (1 P 3,18-19). Ainsi, et l’apôtre d’insister, « même aux morts (kaï nekroïs) la belle nouvelle a été annoncée, afin que, jugés (krithôsi) selon les hommes dans la chair, ils vivent (zôsi) selon Dieu par l’Esprit » (1 P 4,6). Le lecteur notera d’abord, à la lecture de ce texte central (Première épître de Pierre), que là se tient le motif principal et le plus connu du Samedi saint, essentiellement retenu dans la tradition orthodoxe d’ailleurs (la « récapitulation de tout », anakephalêosis selon Irénée). Le Christ « visite » ceux qui sont morts, et en particulier avant le salut ou la révélation, pour que les siècles qui précèdent ne soient pas oubliés. D’où l’aspect « communautaire » par-delà les siècles, ou plutôt « embrassant tous les siècles », de la liturgie orthodoxe, remontant exemplairement jusqu’à la mémoire d’Abraham au jour du Grand Samedi saint.

L’analyse d’Emmanuel Falque a ceci de profond qu’elle vient nous préciser que si le Samedi saint est descente dans l’Oubli, ce n’est pas tant de l’Oubli de n’être plus qu’il s’agit que de n’être plus pour personne, et de souligner avec profondeur qu’ « Il revient à Dieu même, dans cette kénose qui atteint jusqu’à la disparition de notre propre nom y compris dans toutes les mémoires, de bien porter quant à lui son nom propre : « Je suis la Vérité » (Jn 14, 6). » Le philosophe nous rappelle ainsi que la Vérité Dés-oubli n’est plus seulement dé-voilement comme le pensait Martin Heidegger. Que le lecteur l’entende bien : notre auteur ne dit pas seulement que la vérité a changé de sens, en passant du monde grec à la Révélation, il pousse à bout l’hypothèse, et reconnaît que le Shéol n’est pas que résistance au révélé, mais entrée dans la plaine du fleuve Lethê : « lethê non pas au sens de ce qui se tient caché (phénomène), précise E. Falque, mais en tant que plongée dans le définitivement oublié (hors phénomène). » (p. 146). Le Samedi saint constitue donc un « remède » à la perte des âmes comme « oubliées » ou « perdues » dans l’Hadès, et l’Écriture nous le rappelle : « Moi, je ne t’oublierai pas ! Voici, je t’ai gravé sur les paumes de mes mains. » (Ez 49, 15-16) ; « Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. » (Is 43, 1). Mais le lecteur pourra s’interroger sur l’ab-sens qui se joue ici, sur ce temps intermédiaire où le Verbe dans sa kénose est tellement enfoui qu’il ne peut même plus parler, devenant lui-même hors-sens. Comment faut-il l’entendre ua juste ? Que nous en dit Emmanuel Falque ?

La force de ce chapitre consacré au Dieu Hors Phénomène, au Samedi saint, et que nous rappelait déjà brillamment sœur Marie-Aimée (FMJ) dans son très beau livre Alentour du verset, c’est bien que la Transcendance tout entière s’est comme abîmée en cet oubli : la béance du Shéol est visitée, et cette visitation change tout : c’est la grande offrande du Samedi saint. Car si Dieu, en descendant dans notre Shéol, devient lui-même hors-sens c’est précisément pour nous rejoindre dans cette extra-phénoménalité d’un trauma sans cause ni péché : « Exeste » devrait-on dire au sujet du Christ, nous rappelle magnifiquement E. Falque : « Il était hors de lui, voire hors-sens ou ab-sens… Ne serait-ce pas, et là précisément, que Dieu se tient, et devient lui-même, au jour du Grand Samedi saint – « Hors phénomène », descendant et portant avec nous le poids de nos traumas ? Jésus n’est-il pas toujours « hors de lui-même », et hors de chez lui », le Fils de l’Homme n’ayant pas de lieu où reposer la tête. » (Lc 9, 58) ? » (p. 151). L’expression de l’évangéliste Luc ne doit cependant pas égarer le lecteur. Emmanuel Falque l’éclaire philosophiquement. Pour lui, ce n’est pas à un excès qu’elle renvoie, mais à « une sortie selon sa méthode », une « voie qui conduit dehors ». Notre auteur s’inspire ici, à raison, du très beau livre de Massimo Cacciari : Enfanter Dieu, paru il y a deux ans, aux éditions de l’Éclat. L’auteur italien y interroge la figure de la Vierge Marie qui accepte d’enfanter Dieu et de se soumettre à l’Enfant de Dieu, disant toute la complexité d’une religion devenue humaine, fondée sur le geste propre de la féminité, mâtiné de miracle et de doute. Toute la réflexion d’E. Falque rejoint les intuitions de M. Cacciari dans ce point ultime que notre auteur développe avec une grande profondeur : celui de la solitude, de notre irréductible solitude qui n’est pour lui, ni une privation ni même une négation, mais bien une « positivité du noyau ». Notre être humain est tissé à cette solitude originelle. Et à rebours du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, du solipsiste d’Edmund Husserl, ou de l’être-avec (Mitsein) toujours donné de Martin Heidegger, Emmanuel Falque propose de lire autrement cette solitude originelle de l’Homme : si j’y suis consubstantiellement rivé, comme à un noyau dur, E. Falque nous rappelle qu’en même temps je suis relié à l’autre, non que ce dernier vienne se substituer à moi, mais en cela même qu’il est « à côté » de moi. C’est par le concept de l’ accotement d’autrui » que notre auteur le développe à la fin de son chapitre, y trouvant tout le sens de l’Emmanuel : « Dieu avec nous » et « nous avec Dieu » de sorte que notre Shéol n’est plus à jamais verrouillé. C’est bien à ce terme de l’accotement du divin à l’humain qu’E. Falque nous mène et déploie le point d’acmé de sa spéculation philosophique : « Pansant nos blessures, dit-il, p. 155, Dieu ne vient pas les supprimer, mais en quelque sorte les soigner. Le Christ lui-même s’est levé au jour de sa résurrection avec ses stigmates, et c’est bien le même qui fut mis au tombeau, est descendu aux enfers, puis est ressuscité. Rien n’empêche donc de penser que les stigmates de nos épreuves, ou plutôt de nos traumas sans cause ni péché, demeurent en nous en guise de « traces » jamais véritablement effacées – au moins au jour du Samedi saint en guise d’une vie non encore pleinement achevée (résurrection finale des corps). »

Être avec et non plus sans est bien tout l’enjeu de ce chapitre qui reconnaît que nous ne vivons toujours qu’à côté : tel est le sens de la métamorphose ou de la transformation commencée pour E. Falque : « Dans cette unité responsale de la descente aux enfers et de la résurrection, la révélation de l’être-avec de Dieu prend le relais du simple accotement d’autrui : « aujourd’hui tu seras avec moi au paradis » : ultime parole du Christ à l’Homme qui attend tout de Dieu. » (p. 157) Le Verbe fait chair s’y révèle comme celui qui assume la transformation et produit la métamorphose. Dans ce beau chapitre, le lecteur aura donc vécu la traversée philosophique qui va de la mort comme « oubli » (« Souviens-toi de moi quand Tu entreras dans Ton Royaume ») à la Vie comme « être-avec » (« Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis »). Du Jeudi saint au Dimanche de Pâques, E. Falque a conduit son lecteur avec rigueur et pédagogie en passant par le Vendredi saint et le Samedi saint. Au chapitre 4, il va déployer tout le sens de la métamorphose – transformation par laquelle tout est assumé pour être sauvé.

- Métamorphose

Dans ce chapitre, E. Falque conditionne son propos philosophique au refus de toute dialectique. Pourquoi ? Car dans toute dialectique, rappelle-t-il, qu’elle soit platonicienne, aristotélicienne ou kantienne, l’actuel est contenu dans le virtuel comme le bourgeon devient fleur qui devient fruit et tombe en terre pour produire un nouveau rejeton. Or, pour ce qui est de la chair de Dieu, la métaphore du vivant biologique ne suffit pas à dire la résurrection des corps, selon notre auteur. Pourquoi ? Car « il s’agit bien, dit ce dernier, de « renaissance » dans le cadre de la résurrection, et si celle-ci ne peut être pensée que dans le cadre de la « naissance », ce n’est pas en cela qu’un tel relèvement était attendu. » (p. 160). Pour E. Falque, il est faux de penser qu’il suffit de mourir pour ressusciter : « Car philosophiquement, la mort est la mort, et rien ne permet de la dépasser, et encore moins de dialectiquement la subsumer (aufhebung). » (p. 160).

Ce à quoi ce dernier chapitre de la première partie nous exhorte c’est bien à regarder de plus près c’est bien l’étrangeté, pour nous, de la corporéité du Christ. Comme E. Falque nous le disait dans son Introduction (‘L’effroi du corps’), les disciples sont « effrayés », « plein d’objections » quand ils voient le Christ ressuscité avec son corps « de chair et d’os ». D’une certaine manière, un fantôme les aurait moins troublés. En effet, quel est donc ce corps qui apparaît aux disciples ? « Qu’un corps fait de chair et d’os (sarxa kai ostea) puisse maintenant prétendre certes apparaître mais aussi revenir dans ce que nous appelons un horizon de réalité ou d’objectivité, voilà qui annihile jusqu’à toutes nos facultés de penser et même d’imaginer. D’où la nécessité de passer par un toucher quasi animal pour véritablement s’en persuader: « Touchez-moi (psêlaphêsate me) ; un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que j’en ai. » (Lc 24, 39). Le corps-à-corps avec le Ressuscité ne se calque plus sur le modèle du voir, mais ne se dit que par le touchant-touché qui, cette fois ne se contente plus de ressentir, mais résiste l’un à l’autre dans une impénétrabilité qui fait notre commune visée. » (p. 21-22). Emmanuel Falque nous rappelle qu’ici l’impensable au sens de ce qui détruit les catégories de la pensée, rejoint le Hors Phénomène : « Dieu me tombe dessus à l’instar du trauma et j’en demeure d’abord sidéré avant de pouvoir croire et penser. » (p. 160). Et c’est bien ici à l’inattendu de l’événement que notre auteur nous renvoie chacun singulièrement, par ce qu’il appelle la « métamorphose » : dans le cadre de la chair de Dieu, le « devenir autre » y apparaît paradoxalement comme la condition d’un « devenir soi ». Qu’est-ce à dire ? Pourquoi insiste-t-il autant sur ce devenir-autre ici ? Pour le signifier, il part de l’entretien de Jésus avec Nicodème (Jn 3). Comme la chair naît de la chair dans l’acte de filiation, l’esprit naît de l’esprit dans l’acte du baptême et plus encore dans la résurrection finale, la seconde apportant au premier la dimension charnelle qui lui manque et qui doit se lire dans tout acte de naître. Renaître c’est donc naître d’eau et d’esprit et non pas entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère : « La naissance, dit E. Falque, sert ainsi d’existential à la résurrection et lui donne sens, lui interdisant de demeurer une sorte de mot vide. » (p. 163). Mais comment E. Falque relie-t-il au juste cette dimension à celle de la transformation attendue par la résurrection ? Suffit-il d’invoquer encore et toujours le seul motif de la rédemption pour dire ce qu’il en est de la résurrection ? Ne doit-on pas d’abord reconnaître ce qu’il en est de notre propre finitude ?

C’est le pari que lance E. Falque, contre la préemption cartésienne de l’infini sur le fini au cœur de la phénoménologie : il pose que l’Homme dans son être-là se découvre d’abord lui-même comme pouvoir être dont l’avenir est clos et le fondement nul. Prendre la mesure du poids de notre finitude et s’y cantonner, est pour notre auteur la condition pour donner toute son épaisseur à la temporalité. Car c’est bien elle que le Verbe fait chair est venu premièrement épouser (Noël) avant de la ressusciter (Pâques) : « La Résurrection est posée, dès le départ, comme une condition transcendantale de toute entrée en christianisme et de ce que « être créé » veut dire. Il n’y a pas de création chrétienne en dehors de cette nouvelle création. » (p. 171). La Résurrection est donc ontologiquement au principe de tout. C’est à cette lumière de la Résurrection que notre auteur se risque à interroger « l’humanisme athée que le chrétien apprendra à traverser plutôt qu’à condamner. » C’est le défi qui est aujourd’hui lancé aux croyants : ainsi, le débat autour de la puissance résurrectionnelle du Père pour dire la Métamorphose prend toute sa force comme toute son actualité. Il ne suffit pas de justifier le bien-fondé du dogme de la résurrection des corps, du point de vue de l’éternité de Dieu lui-même ; mais bien, selon E. Falque, de le mesurer du point de vue du temps, de l’histoire humaine, de notre temps compté, autrement dit de l’interroger en philosophe. De la complexité de ce débat ressort tout l’enjeu de la place de l’Homme, de son engagement dans le monde, de sa responsabilité : « Le procès nietzschéen contre la corporéité ressuscitée, dit E. Falque, impose ainsi de comprendre à nouveau nos catégories » (p. 181). Que signifie au juste pour nous que le Fils lui-même sorte du tombeau pour la résurrection ?

La question métaphysique du corps glorieux semble dépassée, mais Emmanuel Falque y revient avec audace, car pour lui il s’agit bien de tenter philosophiquement d’approcher ce mystère ineffable. Si la Résurrection « change tout », pour reprendre les mots de notre auteur, qu’est-ce au juste que cela change pour chacune et chacun de nous ? Par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est uni Lui-même à tout homme. La remontée de l’Homme vers Dieu implique d’abord cette descente de Dieu vers l’Homme. La Résurrection, nous rappelle E. Falque, sera donc d’abord et avant tout affaire de dieu – de Lui, en Lui, par Lui. Car c’est bien en la figure même du Fils que se noue notre finitude dans le Père, volontairement affecté par elle dès la création. Et elle en produit la métamorphose par la résurrection. Car c’est de cette finitude et de cette légitime angoisse de mourir que le Père vient nous libérer dans le Fils. Le lecteur comprend ainsi que la résurrection dans le Fils opère le passage au Père de la finitude dont il pâtit aussi dans sa Passion. Devenu l’un de nous, le Fils est ainsi habilité à dévoiler au Père, d’une manière non seulement divine, mais humaine, ce drame qui n’est d’abord que nôtre. Reprenant à Max Scheler, le concept d’Einfülhung, E. Falque souligne ainsi l’empathie divine qui n’est pas une fusion affective, mais ce qu’il appelle « une transposition aperceptive du Fils au Père » (p. 187) : cette transposition motive son exigence d’opérer la métamorphose de la finitude autrement dit ce que notre auteur appelle « l’indépassable immanence ». Par suite, la métamorphose du monde devient métamorphose de Dieu. Par un tour de force philosophique, Emmanuel Falque nous montre que l’Esprit Saint, comme métamorphose du Fils par le Père et de l’Homme en lui, rejoint ce que Nietzsche déplorait de ne pas trouver dans le christianisme : « la non-séparation de la force et de ce qu’elle peut » (La généalogie de la morale, Première dissertation, § 13). Pour E. Falque, « l’Esprit Saint rivalise avec les ambitions du Surhomme pour lui opposer un « Sur-Dieu ». Parce qu’il est force contre force, nous rappelle E. Falque, lui aussi dépasse l’Homme en lui donnant de se dépasser. » (p. 189). Dieu n’est pas seulement substance, mais puissance, insiste Emmanuel Falque, et c’est ainsi qu’il est considéré du point de vue de la Résurrection et de la fore relevant le Fils par le Père dans l’Esprit Saint. Dans son Contre les hérésies, saint Irénée de Lyon nous le rappelait déjà au IIème siècle : « Nos corps doivent ressusciter non en vertu de leur substance, mais par la puissance de Dieu. » (SC n° 153, V, 6, 2, p. 85). Alors toute la question est de savoir ce qu’il advient de notre propre corps pris dans la corporéité du Ressuscité en guise de « chair de Dieu ». C’est la question ouverte par l’incorporation trinitaire et la phénoménologie de la résurrection. De la naissance corporelle à la renaissance charnelle, l’Homme incorporé à Dieu dans la figure du Fils ressuscité est pour E. Falque, n’est pas surajouté au Trois Personnes de la Trinité, mais il demeure toujours fils dans le Fils ou fils adoptif d’un seul et unique Père.

Le lecteur pourra maintenant se demander ce que dans cette phénoménologie de la résurrection, la métamorphose a transformé de notre finitude. De l’incarnation à la résurrection se tisse ce qu’Emmanuel Falque appelle « une continuité de la chair ». Mais qu’est-ce à dire ? En quoi y a-t-il ici continuité justement ? Si comme le rappelait Nietzsche en son temps, le christianisme souffre de la séparation des mondes, E. Falque déjoue tous les pièges des arrière-mondes dans ce livre en nous rappelant que ce n’est pas d’un autre monde qu’il s’agit ici, ni même de fin du monde mais bien d’un monde devenu autre. En quoi la nuance est-elle de taille ici ? Le lecteur suivra le déroulement du phénoménologue E. Falque en comprenant que pour lui, il n’y a pas deux monde par la résurrection, mais deux manières différentes de vivre le même monde . Ce n’est pas un autre monde mais un monde devenu autre. Reprenant les travaux de son confrère Claude Romano (L’événement et le monde, aux éditions PUF), E. Falque nous montre que « le monde n’est pas le contenant dans lequel un événement surgit, mais l’Événement lui-même qui modifie le monde ou fait le monde. » (p. 195). Et à travers cette métamorphose du monde se joue le passage à un autre sens du « monde », du sens événementiel au sens événemential. Donc la Résurrection déploie pour nous une autre manière d’être au monde. « Du mode de présence que nous avons entretenu avec les vivants pendant leur vie dépend la modalité de relation que nous établissons avec eux dans leur survivance en Dieu. Aussi faut-il faire de l’éternité un concept non pas temporel, insiste E. Falque, mais cognitif ou mystique, un mode de relation à Dieu donné pour aujourd’hui plutôt qu’une quelconque prolongation des temps promise pour demain. » (p. 195-196).

Le lecteur saisira ainsi tout l’enjeu de cette Première partie de La Chair de Dieu : pour Emmanuel Falque l’aujourd’hui de l’éternité ne désigne ni une prolongation des temps ni la jouissance de l’instant, mais bien le lieu et l’acte de l’engendrement par lequel le Fils se reconnaît né de nouveau de son Père et nous en Lui. Par suite, on comprend que pour notre auteur, la véritable joie chrétienne ne tienne pas à la seule jouissance d’un instant, mais à l’acte au présent de la transformation de soi par un Autre, signe du passage de cette métamorphose qu’est Dieu lui-même : « Je suis la Résurrection et la Vie. » (Jn 11, 25). La chair à laquelle nous naissons dans le temporel est appelée à se laisser convertir dès aujourd’hui dans la connaissance du Dieu éternel. De l’être-au-monde à l’être-à-Dieu, Emmanuel Falque a su nous montrer comment la Métamorphose achève la transformation non pas comme une brisure de la corporéité mais comme l’épiphanie pleine et entière d’une charnellité. On attendra alors de la parousie que chacun de nous manifeste en sa chair transfigurée la plénitude de la gloire révélée.