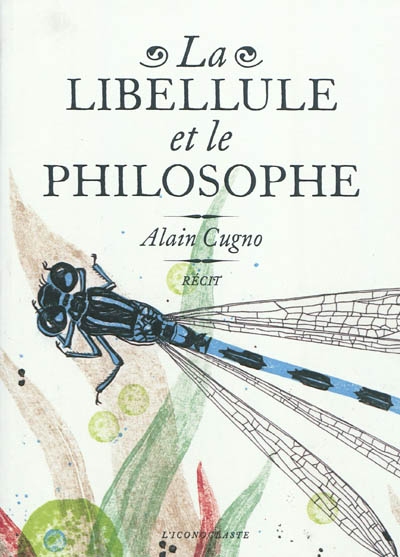

Quoi de commun entre la libellule et le philosophe ? Rien. Cette indifférence recouvre même une sorte d’opposition cachée ; la philosophie s’est longtemps constituée comme discipline qui met au jour les fondements et les principes, décèle le stable dans l’instable, lie, met en ordre et en série. Le philosophe passe pour solide, lent, établi ; les insectes sont rarement des animaux philosophes. Orwell, dans la Ferme des animaux, donne ce rôle à l’âne ; Jean-Toussaint Desanti, le maître d’Alain Cugno, fut caricaturé en lion. La libellule, au premier abord, n’éveille au contraire que la « perplexité du philosophe devant ce qui vole, ne pèse pas (…) »1.

Le titre un peu surprenant de l’ouvrage annonce ainsi un projet lui aussi surprenant. Ceux qui ont suivi les cours d’Alain Cugno, à Lakanal ou à Besançon, connaissent la passion de l’auteur pour l’éthologie – en particulier pour l’ornithologie ou pour l’entomologie au sens large. Cette passion est ancienne, au point d’avoir – l’introduction l’explique – un temps concurrencé la vocation philosophique d’Alain Cugno qui amorça sous la direction de Gilbert Simondon une thèse sur les rituels de tissage des araignées. Ce projet finalement abandonné – l’auteur ayant renoué avec sa première impulsion, philosophique et consacré sa thèse à Saint Jean de la Croix, n’est pourtant pas restée sans suites. S’il n’est pas devenu chercheur en éthologie, Alain Cugno est demeuré naturaliste.

L’ouvrage, notons-le tout de suite, n’est en rien théorique : plutôt le récit d’une passion dont en questionnant les sources et les modalités, Cugno tire des enseignements sur son activité de philosophe. Il n’est pas d’abord destiné aux professionnels de la philosophie, ni d’ailleurs aux naturalistes (qui, du fait de la perspective inhabituelle de l’ouvrage, pourront cependant y trouver de l’intérêt). La préface d’Alexandre Jollien dit bien ce qu’il en est : il s’agit de philosopher au vol, de saisir quand elles se présentent les questions les plus complexes derrière les plus ordinaires. A cette volonté de philosopher en route, Alain Cugno mêle une autre dimension, plus rare dans le champ littéraire français, que l’on peut lier à la tradition américaine du « nature writing »2.

Une expérience de naturaliste

En un sens, l’ouvrage est un témoignage : les détails factuels sur les genres de libellules, leurs biotopes, sur le matériel nécessaire à leur observation y abondent. Au-delà, c’est un pan de l’expérience plus générale du naturaliste qu’Alain Cugno éclaire : la façon dont il se laisse enseigner par les faits, écouter, observe, se place, etc. Ainsi « Tout naturaliste entre dans son monde par une démarche (au sens propre de manière de se mouvoir) qui lui est particulière. Chacun demande un regard déchiffrant le paysage comme s’il s’agissait d’une image d’autrefois où il fallait débusquer le chasseur ou le gendarme caché dans les branches d’un arbre fruitier innocent. Autant dire qu’il s’agit d’une forme d’attention qui anticipe la signature de l’animal recherché. »3. Pour parler de cette forme de disponibilité que le naturaliste doit développer, cette passibilité, possibilité d’être saisi par l’aspect absolument spécifique de l’animal qu’il cherche, Cugno en appelle registre amoureux. « La verrai-je ? Et si je la vois, par quels gestes va-t-elle signer son incomparable présence, si incomparable que personne, à part elle, ne peut prétendre à la même signature ? »4, s’interroge l’observateur au matin.

Pourquoi la libellule cependant ? Alain Cugno le précise bien « Je ne sais pas trop ce qu’il en est pour les autres, mais mes choix, en ce domaine, n’évoquent nullement une vocation. Aucune voix pour m’appeler, à part cette étrange convocation par les animaux sauvages comme tels. »5. Les motivations circonstancielles jouent ainsi leur rôle (la libellule est un animal qu’on peut observer en famille, contrairement aux oiseaux qui requièrent une préparation bien plus exigeante et se montrent souvent plus farouches). Mais il semble aussi que la libellule manifeste précisément quelque chose qui interloque Cugno dans son rapport à ce qui est, qu’elle est bien, en elle-même, une source singulière de perplexité et de satisfaction. Ainsi écrit l’auteur, « (…) la libellule en vol est comme Odette pour Swann : nous ne la voyons jamais comme il faudrait la voir. »6. La libellule fascine par la façon dont, quasiment, elle s’efface. Presque végétale, elle paraît flotter, elle tient d’un effet d’atmosphère plus que d’un être individué, mais pourtant, improvise.

Par l’objet de leur étude, en effet, les naturalistes changent plus ou moins de monde. Les oiseaux, ainsi, appartiennent à notre environnement direct alors que les insectes nous font changer d’échelle et nous révèlent, à leur niveau, un système organisé et complet. Par sa taille, la libellule est à la limite de ce changement d’échelle ; elle effleure notre monde, mais s’en absente. En d’autres termes « Les libellules sont des êtres de la distance moyenne. Trop petites pour être vraiment vues de loin, trop grosses et trop farouches pour l’être de très près, on les cherche et on les repère sans entrer dans leur monde puisqu’elles ne vous laissent pas le temps de changer d’échelle pour vous adapter. »7

A différents points de vue, donc, la libellule intrigue. Elle flotte, elle traverse, elle n’est que de passage, trop petite pour notre monde, trop grande pour celui des insectes, animal, mais animal qui semble incomplet, qui manque, dans ses tourbillons, ses errances, de cette forme de saturation de soi. Pour Leibniz, rappelle ici Cugno, la nature est machine jusqu’au bout, tandis que l’art ne l’est que jusqu’à un certain point ; l’art est moins mécanique que la vie ; par son manque de mécanisme, son côté rafistolé, la libellule a l’air fabriquée. Les libellules « (…) font plus artificiel que nature », relèvent en quelque sorte de ce que Baumgarten appelle l’hétérocosmos, un monde qui n’est pas exactement le notre et relève davantage de la poésie que de la science.

En somme, la libellule est signe d’un trouble ; elle est de ces phénomènes qui par leur fugacité, leur apparence de gratuité, par l’impression qu’ils donnent de n’appartenir à aucun ordre des choses mais de les traverser seulement, rappellent que les choses ne vont pas de soi. Elle est le symbole même du phénomène, pourrait-on dire encore. Rétive à l’élaboration d’un système philosophique, elle symbolise bien par contre les premiers moments de l’étonnement qui l’anticipent, ouvrent son horizon en le laissant indéterminé encore. La traque elle-même, qui n’a pas de discipline propre, qui n’est qu’une sorte de promenade guidée par une tension indéterminée, met en jeu le même genre de disponibilité que le philosophe doit entretenir en lui pour ne pas devenir la proie de ses pensées. D’un point de vue heuristique, l’observation de la libellule est un exemple de choix pour introduire à une certaine Stimmung philosophique et en faire toucher du doigt certaines interrogations capitales. En effet, « La philosophie est affaire d’enfance, tout comme la fascination par les animaux de tout ce qui est à l’état naissant, de tout ce qui inaugure un monde. » Notons ici que Cugno signale avoir été, brièvement il est vrai, marin, et indique que l’expérience de l’observation animale garde quelque chose de l’expérience de la navigation, une façon similaire de se tenir dans un certain horizon.

Un texte simple qui exprime une philosophie complexe

Le témoignage, cependant, touche aussi des points fondamentaux de la pensée philosophique d’Alain Cugno. Les lecteurs des autres ouvrages de l’auteur comme ses anciens élèves savent en effet que celle-ci tourne toute entière autour de l’énigme d’être soi – ou moi. Je suis moi, insiste souvent Cugno, comme je pourrais être n’importe qui, sans toutefois qu’aucune expérience ne puisse prendre une autre forme que celle de l’expérience d’un moi, sans non plus qu’il soit possible de dire « ce que ça fait d’être soi ». Être soi est pour Cugno la forme originelle du rapport à l’être que rien ne peut fonder, au sein de laquelle seulement toute question de fondation peut s’ouvrir. L’auteur le rappelle : « Je suis né à la philosophie un certain matin, dans le jardin de mes grands-parents, lorsque j’ai été terrassé par cette évidence : être moi n’était arrivé qu’à moi, être moi était incompréhensiblement tombé sur moi. »8

Je suis moi, cela veut dire aussi : quelque chose de déterminé m’apparaît de sorte que je suis immédiatement, sensiblement impliqué dans la révélation de ce qui est à laquelle je suis originairement exposé. En ce sens, la pensée de Cugno relève d’une tradition bien définie, dont les pères sont Kierkegaard, Levinas, Michel Henry, dont les tenants actuels sont Marion, Nancy ou Tengelyi. En ce sens également, la libellule n’est plus en terre inconnue dans la philosophie contemporaine, et parmi bien d’autres, les auteurs cités s’attachent à établir les conditions d’un discours capable de dire l’événement, la manifestation, la rencontre.

De ces auteurs, Cugno se distingue cependant par l’usage appuyé qu’il fait du terme « moi », de la part de naturalité que cette insistance implique au sein du moi. Etre moi, c’est être ici ; précédé, surpris par cet ici qui ne me doit rien mais s’ouvre à moi, par ce ciel dont la couleur et l’éclat s’imposent à moi, mais s’imposent précisément dans leur minéralité, leur inaltérabilité, en se décrochant de l’expérience qu’en paraissant ils me donnent. Le moi est pour Cugno le point de conjonction du nécessaire et du contingent : être moi n’arrive qu’à moi, mais nécessairement m’arrive, je ne suis qu’en étant moi, mais ne suis moi que dans la singularisation de ce qui m’apparaît. Etre moi m’échappe, et me singularise en s’échappant.

Pour Cugno, cependant, une des motivations profondes de la philosophie est de transmuer l’angoisse qu’une telle découverte ne manque pas de susciter en joie. Or, note-t-il justement, revenant sur sa propre expérience « Je crois que mon intérêt pour les animaux est venu justement de ce qu’ils rompent avec l’angoisse d’être soi autant qu’avec la sérénité offerte par le visible. »9. L’animal exprime une sorte d’entre deux, à mi-chemin de l’isolement que suscite la découvert d’être soi et de l’être « à jamais » et du fantasme de dissolution dans l’inaltérabilité d’un grand tout10. Observer l’animal aide à réaliser que nous ne sommes pas irréversiblement voués aux deux seules « expériences » de l’être et du néant, qu’une forme de participation sans fusion à ce qui m’apparaît et se dérobe dans son apparition est possible par ce miracle que Cugno nomme l’attention, et particulièrement cette attention flottante, diffuse, cet éveil sans focalisation précise, cette disponibilité particulière à la rencontre, de l’observateur de libellule.

- Alain Cugno, La libellule et le philosophe, L’iconoclaste, 2011, p. 107

- Le nature writing est un genre de la littérature américaine que l’on fait habituellement remonter à Thoreau, et dans lequel un auteur mêle des méditations, des considérations autobiographiques à ses observations de la nature. L’ouvrage considéré comme le plus emblématique du genre est Désert solitaire d’Edward Abbey.

- p. 41

- p. 28

- p. 27

- p. 105

- p. 44

- p. 16

- p. 17

- Selon Cugno en effet, l’animal se donne à voir comme « Une pensée tout entière incarnée, sans aucun surplus, épuisant d’un coup toutes ses possibilités dans le geste qu’elle est en train d’accomplir. Les animaux sont des êtres sans profondeur parce qu’ils sont la profondeur du monde », p. 19