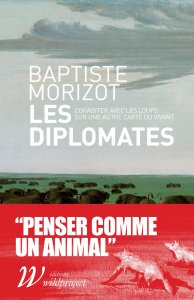

Hiver 2020 : la piste, suspendue depuis deux ans, estompée mais encore fraîche, reprend. Manières d’être vivant1 ou une nouvelle somme d’invites à s’élancer sur le territoire de pensée que Baptiste Morizot a commencé d’occuper avec ses Diplomates2. C’est que, ni recroquevillée en système ou en programme, ni dispersée en aphorismes hirsutes, cette philosophie du vivant se préserve des contours nets de l’édifice qui risquent de fossiliser en doctrine autant que d’un dédale informe de percées disséminées et difficilement praticables. Elle s’éploie en territoire, c’est-à-dire en un volume d’occupation zoné par les différences d’investissements, traversé par d’autres territoires de pensée sécants et bordé de frontières labiles. Pour parcourir les terres de cette »éthosophie »3 ce livre prend les allures d’un carnet – forme qui s’est définitivement imposée à Morizot depuis son précédent : Sur la piste animale4 – qui rassemble non des stations et des haltes à la façon d’un album, ni des étapes comme un manuel de didactique, mais des épisodes de réflexions et d’observations diverses appelées « novellas philosophiques »5. Ces novellas sont autant de sentiers qui innervent cette éthosophie en acheminant le lecteur en elle : il y va donc moins d’un »carnet de voyage » que d’un »carnet de sentes » par lequel on devient habitué et habitant d’un espace de pensée qui fait proliférer les voies d’accès. Par les pénétrations réitérées de ce territoire, Morizot nous apprend l’arpenter territorial ou encore la circonvolution. Cheminer par circonvolutions ce n’est ni circuler encagé au fond d’un cercle – les épisodes ne sont jamais les mêmes -, ni adopter un parcours rationalisé – pas de déduction logique serrée entre les épisodes, pas de ligne droite de l’introduction à l’épilogue –, ni même, aller et venir en tout sens – aviver un territoire ce n’est pas se hasarder et encore moins musarder : c’est pourquoi chaque épisode a sa fonction et son économie propres. Entre les ouvrages ou au sein d’un même ouvrage, la circonvolution apporte d’abord des effets de résonances, des logiques de reprises et d’approfondissement (et jamais de simples répétitions) : se territorialiser c’est repasser par les passages obligés, stratégiques et déboucher régulièrement sur les clairières consacrées qui sont les lieux de force sur lesquels s’appuie cette éthosophie diplomatique. Dans l’insistance territoriale il faut encore longer les frontières, se signifier récurremment aux territoires voisins (s’affirmer face aux pensées adverses) et signaler ceux qui traversent significativement le nôtre (référencer les pensées de soutien : éthologies, anthropologies, etc). Enfin, la territorialisation chez Morizot a le sens du relief, elle monte et descend avec aisance en connectant les différents niveaux du discours : ontologique, épistémologique, scientifique (généralement éthologique), et évidemment pratique (éthique et politique). Ce n’est que pris dans ces tours, retours et détours de la circonvolution, que le rôdeur sera à même de débusquer de nouvelles poches de réflexions et d’élargir les aires d’idées déjà rencontrées.

Mais cette fois, pour quoi convier le lecteur à revenir sur ce territoire de pensée ? Alors que Les Diplomates et Sur la piste animale introduisaient à l’éthosophie de Morizot respectivement à partir de la problématique lupine puis des enjeux du pistage en général, pour quelle sourde raison Manières d’être vivant se destine-t-il à rameuter à son tour ? Le titre de l’ »Introduction » l’indique immédiatement : si Morizot nous remet en piste de plus belle, s’il entend mobiliser plus qu’auparavant6, c’est qu’il concentre désormais sa réflexion sur l’ampleur de la crise écologique dont la racine serait une crise profonde de la sensibilité. Bien entendu, cette préoccupation écologique est présente dès le départ dans le travail de Morizot, et cette thèse sur la perte de la sensibilité à l’égard des vivants il la soutenait déjà dans le »Chapitre 4 » de Sur la piste animale – il en venait même à parler avec Robert Pyle « d’extinction de l’expérience »7. Si cette problématique de l’écosensibilité motive un changement de focale et endosse la place centrale de notre ouvrage c’est qu’elle renvoie à un phénomène déconcertant aux conséquences désastreuses. Déconcertant d’abord, cette insensibilité toute moderne qui fait qu’on ne perçoit plus les vivants – hormis quelques animaux domestiques qu’on anthropomorphise à l’excès – et corrélativement que le monde devient un « paysage muet »8 et vide. Dans les villes, les animaux sauvages se font rares, se cachent et voient leurs chants ou leurs cris recouverts par le vacarme citadin : cette perte massive de contact avec le vivant participe évidemment à forger l’étiolement de notre expérience sensible. En campagne, les animaux restent légitimement furtifs dans nos parages, et si leur tintamarre a faibli avec leur extinction, ce qui en demeure est vécu au pire comme « bruit blanc »9 c’est-à-dire « silence reposant »9, et au mieux comme toile de fond sonore indistincte. Carrément absents ou seulement présents sur le mode minimal, fantomatique de décor indifférent, les animaux ont perdu leurs saillances signifiantes aux yeux du « moderne moyen »10 et ne sont plus dignes d’être considérés – en cela, ils en viennent à connaître le même sort que les végétaux ou les minéraux. Dans ce contexte d’insensibilité généralisée, le monde s’amincit, se dépeuple et se désertifie, il devient »Nature » : dès lors, il n’est pas encore seul que la « solitude cosmique »9 de l’homme déjà s’accomplit. Dans ce cadre d’appauvrissement perceptif inouï, le »chez soi » des modernes devient un simple »entre soi » où seules comptent et existent « les relations entre congénères humains. »11 : à échelle mondiale se forme ce que Morizot nomme le « huis clos anthroponarcissique »12. La gravité du diagnostic tient à ce que cette invisibilité des vivants entraîne inévitablement la crise des vivants (fragilisation des dynamiques écosystémiques, sixième extinction, etc) et, comme par rebond, la crise des sociétés humaines (qualité de vie détériorée par des environnements souillés, danger pour la subsistance des générations futures). La crise de nos relations aux vivants est donc le cœur de notre crise écologique actuelle. Ce constat de l’insensibilité, partagé par d’autres éthosophes comme Jean-Christophe Bailly et proche du leitmotiv déjà ancien des pensées esthétiques, Morizot entend en rendre raison et surtout se faire force de propositions pour y remédier.

On s’en doute cette crise de la sensibilité n’est pas l’effet regrettable d’une défectuosité des sens, ni d’une mauvaise volonté des hommes à l’égard des vivants. Non, ce « prodige de cécité »13 s’enracine beaucoup plus profondément dans un avilissement ontologique. En fait, notre insensibilité s’origine dans ce que, depuis Les Diplomates, Morizot nomme la carte ontologique de la métaphysique néolithique (ancienne et moderne) : cette carte s’est chargée de dévoyer le statut ontologique de ces parents plus ou moins proches que sont les êtres vivants non-humains. Ainsi, c’est durant la néolithisation, il y a près de 10 000 ans, qu’une nouvelle carte ontologique aurait pris forme et ce n’est que dans le 17e siècle occidental qu’un nouveau fond de carte serait venu se superposer et recouvrir partiellement l’ancien. Sous l’impulsion de l’agriculture et de l’élevage, le premier fond de carte néolithique a réparti le vivant en »êtres sauvages » – dont beaucoup sont considérés comme mauvais, indésirables et ennemis de l’homme (prédateurs, vermines, chiendents) – et en »êtres domestiques » – perçus comme des »amis », en tant qu’alliés dociles ou quasi esclaves de l’homme (chiens ou chevaux, ovins ou bovins, céréales). C’est à cette période que se forge aussi le mythème de la nécessité d’une guerre de l’Homme contre la Nature, contre l’univers inhospitalier car il y va d’une guerre »bonne », d’un »progrès » qui nous délivrerait d’une »détresse originelle » – détresse fantasmée dont nulle culture de chasseurs-cueilleurs ne témoigne et qui a simple fonction de repoussoir justificateur. Dans ce cadre onto-idéologique s’initie la perte de contact avec le vivant et la variété de ses manières d’être : les vivants sont d’emblée catégorisés soit comme sauvages, c’est-à-dire dangereux, nuisibles ou du moins rétifs au »progrès » ; soit comme domestiques, c’est-à-dire utiles et dévoués, progressistes somme toute. Avec l’avènement de la modernité, ce premier dualisme catégoriel passe au second plan (sans pour autant disparaître complètement) au profit d’un fond de carte ontologique plus homogène appelé »naturalisme ». Désormais, tous les vivants sont violemment rapatriés dans une Nature qui n’est plus inhospitalière, mais conçue comme simple matière inerte14. Dans cette configuration naturaliste, les vivants perdent toute consistance ontologique propre et se fondent dans le décor (dont l’être archétypal est la matière minérale) pour ne plus représenter qu’une ressource comme les autres à disposition de la production ou qu’une occasion de ressourcement (récréatif, sportif, spirituel). Sur ce point, il serait sans doute pertinent de rapprocher la vision de Morizot de celle d’un Hans Jonas qui dans Le phénomène de la vie décrit l’ontologie moderne des sciences comme une »ontologie de la mort » pour laquelle l’être-étalon est la matière inerte. Mais, il serait encore plus pertinent de faire discuter cette vision du naturalisme avec la conception qu’Heidegger se fait de l’ère technique contemporaine. On peut d’ailleurs être quelque peu surpris que Morizot, au cours de ses repérages territoriaux, ne fasse jamais référence au philosophe allemand tant ses formulations voisinent parfois avec les méditations heideggeriennes sur l’essence de la technique15. Ainsi, vers la fin de son »Introduction » il écrit par exemple : « Le sujet humain seul dans un univers absurde, entouré de pure matière à portée de main comme stock de ressources, etc. »16. Outre que le syntagme « à portée de main » ne peut pas ne pas faire tinter, dans ce contexte, la traduction française ( »à-portée-de-la-main ») de l’existential Zuhandenheit explicité dans Être et Temps ; c’est surtout l’expression « stock de ressources » qui rencontre à plein les analyses heideggeriennes. La technique y est essentiellement pensée comme Gestell – »Arraisonnement » ou »Dispositif » -, c’est-à-dire comme mode de dévoilement de ce qui est, universelle compréhension de l’étant en tant que fonds, stock disponible à la consommation et à l’employabilité. Dans l’ouverture technique à l’étant, la nature se voit réquisitionnée en tant que réservoir d’énergie utilisable pour les besoins du véritable et unique sujet, l’homme – le paradoxe de la technique c’est que si l’homme domine l’étant compris comme fonds disponible, pourtant l’homme lui-même est pris dans ce mode de dévoilement comme l’atteste merveilleusement l’expression de »ressources humaines ». Heidegger identifiait donc déjà à son époque ce devenir intégral de l’étant comme être-exploitable – universel, ce mode de dévoilement de l’étant ne se limite pas aux étants »naturels » comme chez Morizot. Même si leurs conceptions ne se recouvrent pas, il reste que pour ces deux auteurs, de nos jours la montagne ne se manifeste plus comme montagne mais « apparaît d’emblée comme fonds disponible, par exemple comme »parc naturel » scientifiquement entretenu à des fins rentables de tourisme écologique. »17ou simplement comme stock de pierres ; et les méduses apparaissent dans la perspective techniciste, moins comme des nuisibles urticants à exterminer (ancienne carte néolithique), que comme un fonds disponible en tant que filtres des nanoparticules plastiques dans une optique de dépollution des océans. Si elle passe sous silence la référence à Heidegger, en revanche, le début de la phrase que nous avons cité permet à Morizot de dénoncer la collusion du naturalisme et l’existentialisme, que ce soit celui de Camus ou de Sartre, penseur du huis-clos s’il en est. Sans occulter la dimension émancipatrice que cet « humanisme tardif »16 recèle à un certain niveau, il s’agit aussi de remarquer qu’en consolidant le mythème de la solitude cosmique de l’homme dans un monde dépourvu de sens, ces discours ont mis à jour les fondements de l’exploitation généralisée, et se sont faits les « alliés objectifs de l’extractivisme et de la crise écologique. »16.

« Cette fausse lucidité à l’égard de notre solitude cosmique a signé la sereine exclusion de tout le non-humain hors du champ du pertinent ontologiquement. (…) Ce thème omniprésent dans la littérature et la philosophie du XXe siècle, de la solitude cosmique de l’homme, érigée en grandeur par l’existentialisme, est d’une intrigante violence. Sous couvert de l’héroïsme de l’absurde camusien, sous couvert d’un courage de la vérité, cette violence consiste, par cécité, par refus d’apprendre à voir les formes d’existence des autres, en une négation de leur statut de cohabitants, postulant qu’en fait ils n’ont pas de capacités de communication, de »sens autochtones », de point de vue créatif, d’aptitudes au modus vivendi, d’invites politiques. Et c’est là le grand art, et donc la violence occultée du naturalisme occidental, qui en a fait pour vocation de justifier qu’on exploite toute la nature comme matière première à portée de main, au service de notre projet de civilisation. » pp33-34

Mais cette »Introduction » insiste moins sur l’hubris de la technique et de l’extractivisme que sur ce qui lui paraît se situer en amont, à savoir cette fameuse »crise de la sensibilité ». Et désormais il est clair que cette carte néolithique à double fond, ce palimpseste ontologique interdit d’accéder à une saisie des étants (vivants ou non vivants) pour eux-mêmes : dans l’ancienne carte, l’étant est conçu par rapport à la conquête humaine ; et dans la carte proprement moderne, l’étant est conçu par rapport à la victoire technique de l’homme. A notre époque de dévaluation et d’uniformisation ontologique, où l’être propre de chaque étant est occulté, il va de soi qu’il n’y a plus rien d’intéressant à sentir, et que le moderne moyen se montrera sans égards pour les mondes vivants (et non-vivants). Il est d’autant plus important de souligner le discours ontologique de cette éthosophie que c’est sa stimulante hauteur de lecture qui seule permet de justifier le recours, devenu trivial, au terme de »crise » : sans adopter l’échelle géologique du point de vue néolithique, il serait bien difficile de maintenir ce vocable qui qualifie une courte période de troubles si brusques et intenses qu’elle annonce des bouleversements imminents. En effet, cela fait déjà nombre années qu’on alerte en parlant de »crise écologique », de »crise systémique » ou de »crise de la sensibilité moderne » sans que les sociétés dites modernes aient été profondément ébranlées dans leur fonctionnement. C’est seulement du point de vue de l’ère néolithique que la période moderne (4 siècles) peut apparaître comme une acmé où le »progrès », la domination naturaliste sont en passe de rendre le monde invivable – il l’est déjà pour un nombre non négligeable et croissant d’êtres vivants, humains et non-humains – et de susciter son propre dépassement par une restructuration de nos rapports ontologiques, économiques et éthiques avec le monde et notamment avec le vivant.

Prenant acte de la catastrophe écologico-ontologique en cours, Manières d’être vivant renonce pourtant à verser dans « le catastrophisme le plus apocalyptique »18 qui baigne le plus souvent les théories de l’effondrement. C’est que la stratégie catastrophiste a pour inconvénients notables de culpabiliser tout le monde et d’effrayer ; or, ce n’est pas en restant dans un discours dépolitisé et en s’enfermant dans la mode contemporaine de la dystopie que le désir collectif va »s’empuissanter » et se réorienter pour produire les changements radicaux que les collapsologues espèrent. L’éthosophie de Morizot table sur une stratégie fort différente : elle tente de sensibiliser les modernes aux vivants et leur indique des rapports renouvelés, des cohabitations mutualistes avec ces « alien kin »19 que sont les vivants. Nous allons revenir plus en détails sur ce double enjeux, mais notons déjà qu’il s’y trame avant tout une histoire de territoires : d’une part, vouloir développer l’écosensibilité c’est viser à repeupler les espaces afin que « tout le paysage se recompose »20. Or, en écologie, le »paysage » désigne une zone géomorphique et climatique homogène composée d’un ensemble d’écosystèmes en interaction, c’est-à-dire d’un entrelacement de divers territoires, d’occupations humaines et non-humaines. Notre »carnet de sentes » est donc au premier chef un »carnet de sentir » aux aguets des manières de territorialiser et qui par là redonne une épaisseur précieuse au paysage. D’autre part, les novellas de ce livre s’unifient aussi autour de la défense de tissages pérennes entre ces vivants territoires, et appellent finalement à apprendre à s’incorporer aux paysages épaissis. Au fond, notre éthosophe sait depuis Les Diplomates qu’il n’y a qu’en exhortant les modernes à de nouvelles pratiques avec les vivants – par le biais de témoignages de pistages et de cohabitations exemplaires, mais aussi de savoirs scientifiques et de réflexions philosophiques – que l’on aura une chance de faire travailler leur »cosmologie » appauvrie : ce n’est qu’en faisant fond sur notre appartenance foncière au paysage et en s’ouvrant aux territoires qui nous traversent qu’on pourra espérer refonder la carte ontologique de la modernité.

I/ Les « Arts de l’attention » ou l’épaississement du paysage.

Manières d’être vivant représente en premier lieu un plaidoyer et une contribution en faveur de l’intensification de l’attention : l’enjeu crucial, on l’a vu, c’est la réforme d’une sensibilité en crise. Pour mener à bien cette réforme profonde il s’agit d’abord de s’appliquer à sentir : mettre le poids de notre concentration dans chacune de nos voies sensorielles afin de se laisser toucher et emporter par les riches méandres du sensible. En exerçant et en renforçant notre « curiosité ardente »21 nous ne serons plus seulement requis par la nouveauté d’un motif, mais bientôt nous nous rendrons sensibles à la charge d’étrangeté qui transit toute chose, et notamment au prodige de présence des animaux. Cette faculté d’étonnement sensitif est donc ce qui permet de faire droit à cette vive présence du présent que la négligence ordinaire éteint comme le déplore Bailly dans Le Versant Animal. C’est aussi en ce sens que Morizot appelle à réviser notre valorisation exclusive du don volontaire et à se rendre tout autant disponible et reconnaissant à ce que Sur la piste animale nommait un « don pur »22, c’est-à-dire le don non-intentionnel et sans destinataire d’une présence. Tous les jours, laisser prendre corps à la joie et apprendre à signifier la gratitude qui se lèvent devant ces présences insistantes ou évanescentes, imprévues lors des rencontres avec les animaux sauvages, et toujours inappropriables. Gratitude galvanisante pour ces « vrais dons quotidiens », pour le surgissement effarouché d’un cerf, pour « la beauté du martinet », pour les hurlements de loups, pour la saveur colorée des fruits, pour les éléments que ce soit « l’eau qui désaltère » ou « le soleil transformé en fruit qui fait notre chair »23. Toutefois, cette réforme esthétique ne réclame pas seulement un travail sur la disponibilité du sentir, elle implique également d’aiguiser notre sensibilité par la médiation des savoirs. Notre curiosité ardente prend alors un tour épistémique en s’élançant dans la lecture d’ouvrages scientifiques (échappant au réductionnisme naturaliste) ou éthosophiques (qu’on pense à ceux de J-C. Bailly, V. Despret, E. Coccia, etc), dans le visionnage de documentaires animaliers – Les Diplomates conseillait de les regarder muets pour neutraliser le biais survivaliste de nombreux commentaires -, et en surfant à travers cet « opérateur de sensibilisation » qu’est internet et plus particulièrement grâce à la « culture de l’internet libre, riche de partages d’expériences et de savoirs multiples, accessibles, gratuits » où « ce partage d’informations (…) enrichit nos connexions au vivant. »24. A partir de ce goût pris à se renseigner mon attention gagne en acuité et corrélativement le perçu à la fois s’affine et s’approfondit. Mon écoute ou mon regard peuvent alors cibler ou repérer une caractéristique physique ou comportementale admirable jadis imperceptible (ex : la danse des abeilles) ; mais par leur incision ils sont aussi capables de lester le sensible au gré d’un processus où le connu, tant qu’il reste ajusté, ne parasite et ne recouvre plus la singularité du perçu mais vient élargir de l’intérieur sa consistance. Ce lestage du sensible s’expérimente par exemple au chapitre 4 »Passer de l’autre côté de la nuit » dans lequel la pauvreté perceptive se charge d’une richesse philosophique : l’observation nocturne des loups et des troupeaux par caméra thermique pose des problèmes d’identification (indistinction formelle entre chien de garde, loup et brebis) mais cette perception indécise représente moins un défaut qu’une incarnation de la vérité métamorphique qui traverse tout vivant, de la vérité évolutionnaire et « philosophique de la contingence des formes singulières »25 (brebis, loup, chien, homme ont un ancêtre commun et insensiblement, par générations successives, sont devenus des frères qui s’entredévorent pour la santé des populations). Enfin, la quête d’informations sur les vivants nous confronte inévitablement à des situations de tensions, voire de conflits écologiques – le pastoralisme ovin et le retour du loup est le cas exemplaire duquel est partie la réflexion de Morizot. Sur ce plan, le Chapitre 4 nous invite à apprendre « la circulation empathique »26 entre les acteurs du conflit jusqu’à être saisi par un inconfortable « barbouillement moral »27. A rebours de tout purisme partisan (pro-humains ou pro-animaux), à l’encontre du binarisme simplificateur »victime/coupable », s’éprouve alors un compatir pour chaque camp qui n’est pas une sensiblerie versatile, ni même « une empathie consensuelle et pacificatrice envers tout le monde indistinctement »28 mais bien plutôt le « symptôme » d’une « sollicitude »29 pour le vivant en général, et le trouble affectif fondamental à la base de l’éthique et de la politique diplomatique que soutient Morizot. Par conséquent devenir sensible renvoie à la fois à un élargissement de la sensibilité et de l’affectivité.

Bien entendu, parmi les pratiques les plus à même d’approfondir notre sensibilité au monde vivant, le pistage demeure le modèle indépassable de Morizot puisqu’il est au cœur de son éthosophie et de sa vie. Dans tous ses ouvrages sur les animaux Morizot montre avec brio que le pistage est un art aux prises avec l’invisible, qui gonfle le sensible d’invisible. Et en effet, présupposant que rien n’existe sans laisser de traces, l’enjeu du pistage, délesté de la pratique de chasse, consistera à « détecter les traces visibles de l’invisible »30 afin d’accéder à une certaine habitation du territoire, et au mieux d’amener dans la pleine visibilité de l’observation directe une présence. En cultivant ainsi la vigilance à l’égard de ces êtres cryptiques, fantomatiques, du moins souvent dissimulés, que sont les animaux non-domestiques, à partir des traces ténues et cryptées qu’ils sèment,– là encore une communauté d’idées se forme avec la pensée de J.C Bailly ou d’A. Leopold, diplomate, régulièrement cité par Morizot –, le pistage engendre un vertigineux épaississement spectral du paysage. Pour des raisons de changement de focale, Manières d’être vivant ne s’appesantit plus autant que Les Diplomates sur l’épistémologie hybride, « post-naturaliste »31 (naturaliste + animiste) à l’œuvre dans le pistage, pourtant, deux évolutions notoires paraissent mériter notre attention. D’une part, Morizot réajuste son épistémologie à son ontologie oxymorique : si l’animal n’est ni un être bestial, ni un fonds disponible, mais se voit compris comme »altérité parente » ou »intime altérité »32 alors il faut tenir qu’en dépit de notre familiarité avec eux, les animaux conservent une dimension d’altérité incompressible. C’est pourquoi dans »l’épisode 6 » du premier chapitre »Une saison chez les vivants », notre éthosophe rectifie une idée présente jusque-là dans ses réflexions : « Pister, ce n’est pas lire, comme je l’ai longtemps cru et écrit. (…) Pister, c’est bien plus ambigu et suspendu que lire : c’est traduire. » Parce que l’animal, proche soit-il, reste définitivement un alien, le pisteur humain ne lit pas des signes sémantiquement transparents, il les interprète en les considérant comme foncièrement opaques, et même « intraduisibles » c’est-à-dire qu’il renonce à un « »vrai » sens » en s’évertuant à multiplier les hypothèses, à « continuer indéfiniment à les traduire (…) pour essayer de faire justice (…) aux comportements, aux formes de vie des autres vivants »33. Cette résistance des traces au déchiffrement univoque c’est non seulement une nouvelle façon de saluer la consistance et l’étrangeté inamissibles de la réalité sensible, mais encore de les éprouver. D’autres part, Morizot ne laisse jamais de rappeler la dimension de notre parenté avec ces altérités vivantes – hétérotrophes, nous partageons avec les animaux une ascendance commune plus »récente » et des manières d’être plus voisines qu’avec les autotrophes – pour continuer de fonder sur elle sa méthode analogique et perspectiviste. Théorisées amplement dans les livres précédents, nous ne pouvons revenir en détail sur ces deux caractéristiques passionnantes du pistage qui nous révèlent avec force notre appartenance au monde des vivants au détriment de la conception naturaliste qui congédie l’homme au surplomb. L’analogie anthropomorphique est un « anthropomorphisme méthodologique »34, élaboré (et non simpliste) qui se construit à partir d’une récolte massive et scrupuleuse de données éthologiques, et qui en fin de compte permet, en tant que principe heuristique, un gain certain dans l’intelligibilité des comportements animaux. C’est dans cette optique que l’épisode 7 du premier chapitre appréhende les laissées lupines comme des blasons (passeport individuel et collectif) et des drapeaux (limites territoriales), c’est-à-dire comme des signes géopolitiques. En tant que pratique perspectiviste, Morizot a longtemps expliqué que le pistage s’apparentait à un art de la métamorphose où il ne s’agit ni d’enfiler une apparence animale ni de métempsychose, mais « d’activer en soi les pouvoirs d’un corps différent »35, de se comporter comme l’animal pisté pour faire saillir les invites spécifiques de son environnement. Mais, comme l’a bien vu Damasio dans sa »Postface », au lieu de simplement inventorier les affordances spécifiques des animaux pistés, Manières d’être vivant nous place en pleine métamorphose lupine, cherche à nous faire sentir comme un loup. C’est après avoir beaucoup lu, observé et »parlé-loup » que Morizot est capable de nous livrer une juste approximation de ce que signifie le hurlement : en première personne et en un bloc, s’offre à nous le sens de ce chant d’invites et d’appels simultanés, ce « paysage d’usages pluriels »36 (constatatif, incitatif, performatif bien plus qu’informatif) qu’est le hurlement, ce puissant « langage sans le langage »37.

« Le hurlement, comme toute voix animale, possède en partage avec la poésie l’usage inséparé des fonctions du langage ; la concaténation magmatique des sens et des invites ; l’expression sans détours d’un complexe d’émotions et de désirs ; la profération d’une manière de vivre inouïe et irrésistible.

Et il faudrait les ressources de la poésie pour démêler la tapisserie de ce que le loup dit en puissance, simultanément, dans le même hurlement, devant nous, juste derrière la crête : ces invites que le chant contient et qui constituent l’équivalent animal de la signification pour nous.

Et ces invites diffèrent pour chaque témoin, mais chacune est dans le chant, dans la relation entre chant et vivants :

»Je suis là, venez, ne venez pas, trouvez-moi, fuyez, répondez-moi, je suis votre frère, l’amante, l’étranger, je suis la mort, j’ai peur, je suis perdu, où êtes vous ? Dans quelle direction doit-je courir, vers quelle crête, sur quel sommet ? C’est la nuit. Percer le brouillard d’une étoile sonore, que je la suive ! Et lequel d’entre vous est à portée de voix ? Ami ? (Sotto voce.) Ennemi ? Faisons meute ! Nous sommes meute. Allez ! Qui m’aime me suive ! Êtes-vous là ? Je suis l’incomplet, le vôtre, l’inconsolé. (Allegro) Il y a fête à faire, nous sommes sur le départ, la cérémonie est avancée, et je suis fragment. Il y a quelqu’un ? J’ai hâte. Joie ! Ô joie ! » (Quelqu’un à répondu)

Un seul hurlement. » pp70-71

Plus impressionnant encore, cet « Exercice d’ethnographie par les traces »38 où Morizot-garou continue d’ « écrire-loup »39 et de nous faire participer à l’habitation nycthémère du loup, aux affects et aux désirs qui structurent cette habitation. Au-delà d’être un « style d’attention complet »40 qui relève et révèle le lacis des territoires, au-delà d’être « un qui-vive disponible à la prodigalité des signes du vivants »41 leur restituant leur consistance ontologique propre ; le pistage est encore capable de transmettre ses expériences de délocation et par là d’entraîner les lecteurs à sentir le réel d’un autre point de vue. Somme toute, le pistage n’affûte pas seulement notre sensibilité, il la multiplie, en nous transférant dans d’autres manières d’être vivant, dans d’autres mondes.

Si l’écosensibilité aigüe et paradigmatique du pisteur va jusqu’à la participation volontaire à d’autres formes de vie, ce premier chapitre insiste davantage sur notre participation inconsciente aux animaux. Morizot explique, en effet, que nous ne cessons jamais de mobiliser des dispositions, des comportements, des aptitudes, des tonalités affectives animales dans la mesure où elles sont héritées de notre histoire évolutive : dès Les Diplomates il thématise ce qu’il appelle nos ancestralités animales (il en existe aussi des végétales et bactériennes). Sans le savoir nous participons simultanément à plusieurs manières d’être vivant de sorte que nous sommes un « corps épais d’ancestralités »42 : grâce à une attention redoublée, il n’y a donc pas que le monde sensible qui s’épaississe, tout autant cette puissance de sentir et de faire qu’est notre corps acquiert l’épaisseur d’une sédimentation ou plutôt d’une composition, d’une mosaïque dynamique. Cette dynamique ne se comprend que par le jeu d’activation et de désactivation des ancestralités : soit l’ancestralité demeure une tesselle dans l’ombre et la latence, soit elle « remonte à la surface du présent pour se conjuguer avec d’autres, et donne le faciès »43 composé et spécifique d’un être vivant. Ces « mosaïques » d’ « ascendances animales » ont beau être toujours déjà infléchies par « la culture et la décision individuelle » elles « sont partout, dans la totalité de nos comportements »44 comme l’exemplifie à foison Morizot au fil des livres : dans nos embrassades s’actualise le hug primate hérité d’un ancêtre primate social, dans notre maîtrise de soi se joue la patience du babouin, dans notre calme et notre attendrissement face à la turbulence des enfants se manifeste un invariant parental des mammifères, dans nos aptitudes cognitives de catégorisations et d’association s’expriment nos capacités de primate frugivore, dans le maquillage se libèrent nos « survisages »45 animaux – c’est-à-dire ces visages stylisés, expressionnistes – tels que le regard prédateur de la panthère ou le regard effarouché de l’antilope. Et enfin, quelles ancestralités rassemblées chez le chercheur qui écrit à sa table ! En lui s’associent discrètement les puissances de la vision qui date du Cambrien (540 millions d’années), du pouce opposable offert par les primates il y a 3 millions d’années, de la technique de l’écriture apparue il y a quelques 6000 ans, de la curiosité ardente pour la nouveauté répandue chez les vivants, et de « l’ardente patience »46 du prédateur exaptée, détournée aux finalités de la traque intellectuelle. Bien que Morizot soutienne que ces « manières partagées d’être vivant »47 font l’homme et font de lui un « pananimal, animal total »48, pour notre part, nous nous contenterons de dire qu’elles réintègrent pleinement l’homme à la communauté des vivants. On comprend dès lors que, pour cette éthosophie, devenir sensible implique fondamentalement de revenir parmi les vivants : autrement dit, il s’agit aussi bien de se laisser redescendre parmi les habitants non-humains et les territoires que leurs habitations circonscrivent en se rendant « sensible aux tissages horizontaux avec la communauté biotique tout autour »49 de nous, que de suivre la remontée en nous des « spectres bienveillants »48 en se rendant « sensible aux tramages verticaux avec la manne des ancestralités plongeant dans l’immémorial »49, sensible à notre corps « tissé d’aliens familiers »50. Simplement, devenir attentif à l’épaississement du paysage vivant – notre propre épaississement témoigne de ce que ce paysage nous traverse de part en part -, devenir sensible au monde et à ses peuples ne représente que la première étape : il ne suffit pas de découvrir, enthousiaste, l’empan infini du paysage et de ses enchevêtrements, car revenir parmi les vivants exige intrinsèquement de réapprendre à tisser durablement les territoires, en somme à cohabiter.

II/ Retisser le paysage : égards et luttes diplomatiques.

Depuis Les Diplomates, Morizot dénonce farouchement, et pour plusieurs raisons, l’alternative exploitation intensive/sanctuarisation de la Nature. D’abord, ces rapports »opposés » renvoient en réalité à des pratiques tout à fait complémentaires : la sanctuarisation marginale d’espaces endosse le rôle de caution morale de la domination et autorise ainsi d’ « exploiter en toute bonne conscience tout le reste »51 c’est-à-dire de soumettre le monde vivant (et non-vivant) à l’extractivisme et à l’éradication effrénés. Ensuite, il s’agit d’une fausse alternative d’un point de vue ontologique. D’une part, ces rapports présupposent tous les deux la carte de l’ontologie néolithique : que la nature soit rabaissée au statut de matière rétive ou inerte face à laquelle l’humanité s’érige légitimement en maîtresse des lieux, ou que la nature soit, au contraire, sacralisée comme monde sauvage édenique qu’une pulsion nostalgique intime de garder intact et éloigné de la souillure des activités humaines ; dans les deux cas l’homme s’extrait de la nature. Certes, il s’en extirpe soit par le haut, soit par le bas, mais cette inversion axiologique interdit à l’homme de se considérer de plain-pied avec le monde et ses paysages. Dans ce cadre, le contact prolongé avec le monde sauvage est inenvisageable : il sera soit éradiqué (domestication intégrale et massacres) soit tenu à l’écart (sanctuarisation). Plus profondément encore, non seulement commandés par l’ontologie néolithique, l’exploitation et la sanctuarisation demeurent des rapports essentiellement naturalistes – »techniques » aurait dit Heidegger – qui dévoilent le monde comme une nature-ressource : que la Nature soit pillée, polluée, détruite comme ressource matérielle, ou qu’elle soit préservée (conservationnisme) comme ressource spirituelle. Ontologiquement, la sanctuarisation s’apparente alors à une exploitation secrète. Dans tous les cas, la Nature ne s’habite pas, et toute la conceptualité post-naturaliste de Morizot cherche à transformer la Nature en paysage, c’est-à-dire en un entrelacs de cohabitations où l’homme lui-même peut habiter.

Réintégrer le paysage, redevenir cohabitant des vivants nécessite l’adoption d’une attitude conséquente, à savoir la posture de la « diplomatie interespèces des interdépendances »52. Le projet diplomatique représente l’enjeu primordial de cette éthosophie, sa contribution écologique la plus décisive. Lieu de force central de son territoire de pensée, ce projet a déjà été largement explicité par Morizot, mais Manières d’être vivant l’affine en distinguant « deux moments de la diplomatie, souvent présents dans la même conjoncture » : « la diplomatie de composition » et la « diplomatie de lutte »53. La première déclinaison renvoie à l’éthique des relations amplement défendue depuis Les Diplomates – notamment dans sa »Troisième partie » -, et la seconde, nouvelle, précise le rôle du diplomate dans le champ de la politique humaine. Dans un premier temps, revenons rapidement sur cette éthique diplomatique que notre ouvrage retravaille. Il faut d’abord rappeler que l’éthique des relations se fonde sur une ontologie de la relation que Morizot condense en une phrase page 244 : « les relations sont premières, plus réelles que les êtres séparés, et où vivre consiste à être pris dans et fait par des relations ». Comprendre qu’un « spécimen est en effet la concrétion de toute l’histoire des relations adaptatives de son espèce à l’environnement »54, en particulier que ce sont nos relations immémoriales avec les animaux qui nous ont fait humain ; et comprendre que notre survie et la prospérité de nos vies dépend directement du macrobiote (et de conditions abiotiques), c’est faire droit à la primauté des relations d’interdépendances entre vivants et conséquemment vouloir les protéger et les cultiver. Le credo de l’éthique relationnelle énonce donc que »ce qui est bon pour la relation est bon pour chacun des termes » et commande des pratiques de « réciprocité »55. Par ce principe, Morizot affermit les frontières du territoire conceptuel de son éthosophie : l’éthique de la relation exclut évidemment la domination et la sanctuarisation qui corrodent les relations, mais elle éconduit aussi l’égalitarisme, qui biffe la multiplicité des manières d’être, pour promouvoir »Les égards ajustés »56. La diplomatie consiste donc à vivifier ces interdépendances, ces « communautés d’importance »57 en renforçant celles déjà existantes, et en en inventant de nouvelles selon toute une « gradation d’égards »58. Le remerciement, première forme de réciprocité, n’est pas un égard négligeable. C’est pourquoi Morizot appelle aussi bien à des rites de gratitudes pour les dons quotidiens que sont les belles et nourricières présences, qu’à un « culte des ancêtres »59 humains et surtout préhumains pour les remercier régulièrement des ascendances, des puissances corporelles qu’ils nous ont léguées. Briser le huis-clos anthroponarcissique réclame encore de s’adresser à nos cohabitants que sont tous les vivants. Les vivants non-humains (champignons, végétaux, animaux, etc) ne cessent de communiquer entre eux – par des biais visuels, sonores, olfactifs, chimiques – et les prendre en considération implique d’apprendre à communiquer avec eux. En effet, dialoguer avec les autres vivants c’est d’abord leur signifier notre présence et éprouver, avec joie, la consistance de leur altérité, de leur exo-rationalité (ex : les étonnants échanges hurlés entre Morizot et les loups). Mais dialoguer cela peut aussi intervenir dans un processus de négociation géopolitique avec les animaux : on leur signifie alors par exemple des pratiques interdites ou des limites territoriales en s’insérant dans leur éthogrammes (cf. la prévention contre la prédation lupine dans Les Diplomates). Dans la négociation diplomatique il n’est pas question de domination, c’est-à-dire d’éradication ou de la violence du contrôle (qui hétéronomise de surcroît), il s’agit d’influencer et d’orienter les comportements à partir de dispositifs mûrement élaborés. C’est d’ailleurs cette méthode de l’influence que Morizot transpose dans le champ de l’éthique personnelle. S’enracinant dans la conception spinoziste des affects, l’élégant chapitre 3 »Cohabiter avec ses fauves », condamne la « psychomachie »60, « la morale du cocher »61 qui table sur la domination et la mortification des passions – dont certaines sont des ancestralités multi-millénaires – au profit d’une « mésoéthique »62 qui met en place un milieu capable d’influencer nos désirs de sorte que soient favorisés nos affects joyeux, »empuissantants » et délaissés nos affects tristes, dévitalisants. La diplomatie personnelle et géopolitique est donc toujours une mésoéthique qui exerce cet art salutaire de « transformer le territoire de vie »62 pour, en retour, transformer ses habitants (nous-mêmes ou les autres vivants). Cependant, dans la possibilité d’échanger « avec tous les aliens familiers » gronde un enthousiasme tout particulier car voilà une fabuleuse façon de « déchirer le mythe moderne du mutisme de l’univers »63 et de « dépasser ce qu’on pourrait appeler la malédiction de Lévi-Strauss : l’impossibilité de communiquer avec les espèces avec lesquelles on partage la Terre »64. Morizot le répète régulièrement dans son œuvre : la communication interespèce est une plongée dans »le temps du mythe » des cultures amérindiennes où animaux et hommes sont encore indistincts et se comprennent mutuellement. Le dernier grand niveau de réciprocité se tient dans la confection et l’entretien de mutualismes. Sur ce point, Morizot appelle à s’inspirer des traditions animistes qui ne sanctuarisent pas leur milieu mais l’exploitent (chassent, cueillent, sèment) avec égards selon des logiques complexes de restitutions (ex : le commensalisme écologique des chasseurs-cueilleurs sibériens qui mutualisent leurs proies avec les autres prédateurs, cf. Les Diplomates, le chapitre »Philosophie politique animale »). Ainsi, s’il faut savoir interdire l’exploitation de certaines régions (qui abritent des écosystèmes rares et fragiles par exemple) et s’il faut renoncer à toute exploitation dominatrice/destructrice du vivant, pour autant il faut autoriser les exploitations pérennes qui défendent les plus riches communautés d’importances. Le diplomate encourage donc l’agroécologie qui respecte et vivifie la vie des sols, ou encore l’éco-pastoralisme (petits troupeaux, présence de bergers accrue) qui prend soin des prairies et se prémunit contre la prédation lupine sans soutenir l’abattage des loups – outre la dignité de toute forme de vie, les loups permettent de réguler la faune sauvage ; et on pourrait imaginer un pastoralisme calqué sur certaines pratiques dans les Carpates, où l’alpage est une forme de commun et où les bergers évoquent l’existence d’une part du troupeau dédiée au loup et à l’ours (cf. Les Diplomates, le chapitre »Quels mutualismes avec les loups ? »). En parcourant brièvement le spectre des réciprocités, il s’agissait de montrer que les pratiques diplomatiques sont avant tout un « vivre du territoire avec égards »65 qui aménage, développe la cohabitation des vivants et la célèbre. Le diplomate n’est pas seulement celui qui découvre l’entrelacement des vivants hors et en lui, ni le simple chantre inventif de la « cosmopolitesse »66, il est un tisseur de paysage, celui à qui il incombe d’épaissir et d’empuissanter le paysage.

En dernier lieu, nous ne pouvions présenter Manières d’être vivant sans souligner l’extension du territoire de cette éthosophie que représente le nouvel enjeu politique de la diplomatie. Certes, la diplomatie est une pratique constitutivement géopolitique ou »cosmopolitique » en ce qu’elle intercède entre les territoires des vivants ; mais dans ce livre – notamment dans la sous-partie »Philosophie politique de la nuit » du dernier chapitre – Morizot insiste sur ce qui demeurait implicite ou embryonnaire auparavant, à savoir la fonction cruciale du diplomate sur scène de la politique humaine. A cet égard, il serait possible d’inscrire la pensée de Morizot dans la tradition platonicienne car pour Platon il ne fait aucun doute que la politique a à voir avec le tissage d’une communauté (cf le dialogue Le Politique). Quoiqu’il en soit, l’ « écopolitique »67 diplomatique est régie pas quelques règles qu’il nous faut rappeler. A l’encontre de « notre tradition politique et métaphysique (…) centrée sur les camps, c’est-à-dire les termes »68, le diplomate ne doit jamais se faire le porte-parole, le représentant d’un camp, humain ou non-humain. Non pas que Morizot réprouve l’existence de représentants défendant une population animale ou carrément un milieu (ex : un fleuve, une forêt ), il en reconnaît même la nécessité, mais il soulève les problèmes stratégiques d’une telle posture : d’une part, l’opposition des représentants accuse l’opposition délétère de l’Homme et de la Nature ; d’autre part, le passage attendu vers une « écologie de la subsistance »69 priorisera inéluctablement le camp des hommes sur celui de la Nature. Sans camps, le diplomate n’est toutefois pas non plus un sage désintéressé au-dessus de la mêlée : comme l’indiquaient son inconfortable circulation empathique et son malaise moral, le diplomate est au cœur de la mêlée, mais saturé et saisi par les intérêts divergents des vivants, il lutte entre et pour tous les vivants. Encore une fois, la diplomatie doit s’institutionnaliser (sans être professionnalisée pour Morizot) afin de se dévouer efficacement, de lutter politiquement pour des cohabitations soutenables, viables et vivifiantes. Mais si cette diplomatie politique n’a pas de camps et se bat pour atteindre le bénéfice de tous les belligérants, n’est-elle pas une pratique consensuelle capable des pires compromis ? Au fond, contre qui lutte-t-elle dans son projet de conciliation des vivants ? La diplomatie « n’est pas une injonction irénique à aimer tout le monde »70, elle lutte contre les « ennemis de la relation »71 car elle a pour ennemis tous ceux qui fragilisent et détruisent le paysage écologique. Ainsi Morizot veut une diplomatie sans concession qui fasse le départ, non entre un bon et un mauvais camp, mais entre un bon usage et un mauvais usage des territoires : pour l’écopastoralisme et contre le pastoralisme intensif, pour l’agroécologie et contre l’agrobusiness, pour la « sylviculture non violente » et contre « la sylviculture monoculturelle », etc. En fin de compte, le diplomate militera – parfois s’alliera objectivement à lui une forme de vie non-humaine pour constituer un front de lutte interspécifique (ex : les abeilles décimées par les intrants phytosanitaires) – pour la transformation énergique de « politiques publiques précises »72 afin de prohiber les pratiques qui malmènent le plus le tissu vivant, et favoriser celles qui le soigne et le font prospérer.

« La politique des interdépendances répond à cette question ainsi : négociation avec tous les membres du tissage qui le font tenir et tiennent à lui ; lutte contre tous ceux qui le détruisent, l’exploitent en le fragilisant de manière structurelle. (…)

Je ne dis pas que faire la part entre alliés et opposants est désormais évident : je propose une boussole pour naviguer un peu mieux, à la lumière d’analyses concrètes, dans des situations inextricables. Le jeu des alliés avec qui négocier et des ennemis à combattre ne se fait plus à la lumière des camps (celui des humains, celui de la nature, celui des loups, celui des bergers, celui des arbres, celui des décroissants, celui des capitalistes) mais à la lumière des interdépendances qui fondent la vie du milieu. C’est une boussole fragile, j’en ai conscience, mais c’est le mieux que j’ai trouvé jusqu’ici pour apporter un peu de lumière dans notre conjoncture si sombre ; et peut-être servira-t-elle à clarifier certaines situations. (…)

Voir du point de vue des interdépendances, c’est faire saillir en tout clarté les ennemis du tissage. Cela politise »mieux » parce qu’on ne défend plus des idées hors sol, mais des communautés d’importance, des transformations collectives de l’usage des territoires vivants, qui font justice à leur histoire évolutive, écologique et humaine. » pp267-268

Cette mission écopolitique et critique du diplomate nous paraît aussi pertinente que fondamentale, cependant, il n’est pas certain que Morizot en ait tiré toutes les conséquences. En effet, il n’affronte jamais de face la question des modes de production et des usages du monde qu’ils prescrivent ; il fait même « des capitalistes »73 un camp parmi d’autres. Or, il nous semble que les capitalistes ne sont pas les représentants d’un camp, mais ceux du mode de production qui domine le monde actuel en en imposant un certain usage, une certaine forme d’exploitation. Il serait aisé de montrer que le capitalisme est le mode de production au sein duquel la vision naturaliste et techniciste du monde s’est épanouie et sur laquelle il a fondé sa surexploitation. Naturaliste, l’exploitation qu’il promeut et impose devrait suffire à caractériser le capitalisme comme un mauvais usage : le spectacle du désastre écologique (et social) actuel est avant tout le résultat de l’exploitation capitaliste, c’est-à-dire d’une exploitation intensive et généralisée du monde, absolument aveugle aux cohabitations des vivants et à la soutenabilité de ses propres activités (quelle agriculture dans un monde aux sols pollués ou sans sols ? quelle pêche dans des océans pollués et sans poissons ? Toute cette production peut-elle devenir hors-sol et d’élevage ? Est-ce désirable ?) parce que consacrée à la seule maximisation annuelle des profits de certains. Pour le dire vite, socialement fondé sur la triple spoliation du producteur de valeur (le travailleur est dépossédé des produits qu’ils fabriquent, de ses moyens de production et de sa voix dans les choix d’orientation de la production) et sur son exploitation maximale (il n’est qu’une »ressource humaine », une variable d’ajustement), il était prévisible que le capitalisme fasse peu de cas de la »matière première inerte » (en réalité les vivants proprement dits et le minéral) qu’il exploite. Pour ces frustres raisons, dénoncer « la toxicité du néolibéralisme »74 – dernier avatar en date du capitalisme – et l’extractivisme comme le fait, à juste titre, Morizot sans jamais condamner le capitalisme – et ses tenants : grand patronat et actionnariat, prêteurs privés et majorité de la classe politique actuelle – comme hégémonie d’un usage anti-diplomatique des territoires, nous paraît quelque peu timoré75. Il aura peut-être manqué à ces propos politiques de remarquer explicitement que la crise de sensibilité a beau affecter tous les modernes, la responsabilité de la crise écologique est loin de reposer sur un socle aussi universel. Même s’il reste à radicaliser, il demeure primordial d’avoir dévolu à la diplomatie un rôle de combat pour le paysage.

Conclusion

Bien loin d’épuiser les ressources dont regorge Manières d’être vivant, notre présentation visait d’abord à restituer la roborative lecture d’un auteur qui fait admirablement palpiter sa pensée d’une hauteur de vue onto-géologique aux pratiques les plus incarnées. Le coeur scandé et dessiné par toutes ces palpitations est une invitation : la philosophie du vivant de Morizot nous invite à revenir parmi les vivants. Les sentir crépiter hors de nous et en nous comme ceux dont notre être présent procède et ceux dont nous sommes. Et comme un gant, retourner l’aveuglement en éblouissement : quitter notre retraite, notre fantasme maudit pour revenir cohabiter « Le tissu du vivant » une fois aperçu que depuis toujours « nous sommes dedans, immergés, jamais devant. »76. Le déracinement et l’abstraction accomplis de la métaphysique moderne ne se mesurent pas seulement théoriquement, ils commandent tout autant le désastre planétaire en cours, et l’on sait depuis Les Diplomates qu’une « métaphysique peut être récusée si elle rend le monde inhabitable »77. En substitution à cette métaphysique de surplomb, Morizot convoque une ontologie qui prend racine dans « le sentiment d’appartenance le plus puissant »78, celui de notre appartenance au règne des vivants qui explique qu’actualisant Terence on puisse éprouver : « Rien de ce qui est vivant ne m’est étranger »79. Il est vrai que l’ontologie de Morizot paraît reconduire un dualisme : la coupure ontologique ne passe plus entre l’Homme et la Nature, mais entre le Vivant – les vivants entretenant tous des rapports, plus ou moins lâches, d’altérité parente – et le Non-Vivant (les minéraux, les éléments). A ce titre, on peut soupçonner ce dualisme ontologique d’être un nouvel avatar du dualisme néolithique. Et même si Morizot ne soutient ni l’extractivisme minier, ni la pollution des trois milieux terrestres (sol, océan, atmosphère), nous pourrions lui transposer l’argument, tout à fait pertinent, qu’il oppose à l’antispécisme, dans la mesure où son ontologie délégitime l’exploitation outrancière de la communauté des vivants mais pas celle des étants non-vivants qui demeurent inertiques et foncièrement étrangers. En atteste les rites de gratitude qu’encouragent Morizot : ils s’adressent à l’eau ou aux astres non en tant que »parents » mais en tant que »nourrices » des vivants. Tant que cette éthosophie s’interdit de développer ou de se rattacher à une ontologie universelle de la vie – page 279, elle rejette clairement la cosmologie animiste amérindienne – alors elle se condamne à un dualisme ontologique incapable de sauvegarder les minéraux et les éléments de leur dévaluation ontologique comme »nature-ressource », moyens à disposition pour les vivants, et en définitive la défense des non-vivants ne pourra être qu’indirecte. Il faudrait sans doute remonter jusqu’à notre sentiment d’appartenance au monde (cosmos), et repenser radicalement le concept de vie si l’on voulait élaborer une cosmologie qui soit au sens strict une ontologie universelle de la vie qui intègre tout étant au règne des vivants : à notre connaissance seule la cosmologie phénoménologique de Renaud Barbaras s’est hissée à ce niveau d’exigence anti-naturaliste.80 Il n’en reste pas moins que l’éthosophie de Morizot demeure une approche passionnante du monde qui prend le contrepied de son aplatissement naturaliste pour le dilater en paysages dialoguants, vibrants, vivants. Manières d’être vivant, voilà une invite généreuse à lutter contre ceux qui effilochent les territoires, déchirent les paysages, voilà une joyeuse rafale de sentiers pour nous accompagner non à se dépayser mais à se »repayser ».

1 B. Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Acte Sud collection »Mondes Sauvages », 2020. Noté désormais MDV.

2 B. Morizot, Les Diplomates, Marseille, Wildproject, 2016. Noté désormais LD.

3 Nous nous autorisons ce néologisme significatif en référence à la »Postface » d’Alain Damasio qui qualifie à juste titre Morizot «d’éthosophe » (MDV, p323) car sa philosophie du vivant s’enracine principalement dans les connaissances fines de l’éthologie contemporaine

4 B. Morizot, Sur la piste animale, Arles, Acte Sud collection »Mondes Sauvages », 2018. Noté désormais SPA.

5 MDV, p10.

6 Proposant, avec ce dernier livre, un carnet aux voies d’accès élargies bien au-delà de la thématique du pistage, Morizot espère sans nul doute toucher un lectorat encore plus large.

7 SPA, p139. Repris dans MDV, p18.

8 MDV, p15.

9 MDV, p19.

10 Ibid, p30.

11 Ibid, p31.

12 Ibid, p33.

13 Ibid, p32.

14 18/ On peut faire l’hypothèse que ce fond de carte moderne s’établit avec l’accomplissement du »progrès civilisationnel » de sorte que la Nature entière est devenue inoffensive et domesticable. Ainsi au gré de ce procès technique millénaire de domestication et de destruction, c’est le statut du minéral et du vivant quasi esclave (végétal, bétail), c’est-à-dire »stock à disposition », qui s’étend à tout le reste du vivant – on peut même supposer que l’accomplissement du naturalisme se profile dans un monisme où le vivant humain lui-même devient simple »être naturel ». On connaît l’engouement de Morizot pour la science et notamment pour l’éthologie contemporaine, mais il faudrait également éclaircir la part des pratiques d’objectivation scientifique dans l’établissement de l’ontologie naturaliste.

15 Cf Essais et conférences, notamment »La question de la technique ».

16 MDV, p34.

17 Exemple tiré du commentaire de Philippe Arjakovsky et Hadrien France-Lanord d’un dialogue heideggerien dans La dévastation et l’attente, Paris, NRF Gallimard collection »L’Infini », 2006, p109.

18 MDV, p169.

19 MDV, p67.

20 Ibid, p20.

21 Ibid, p44. On peut se demander pourquoi, dans ce livre, Morizot, pourtant co-auteur d’une Esthétique de la rencontre, n’invoque jamais l’art ou la contemplation esthétique comme opérateur privilégié de sensibilisation. Craindrait-il que la contemplation esthétique sacralise les animaux ou sanctuarise les paysages ?

22 SPA, p42.

23 MDV, p43.

24 Ibid, p287.

25 Ibid, p231.

26 Ibid, p239.

27 Ibid, p240.

28 Ibid, p268.

29 Ibid, p270.

30 SPA, p10.

31 LD, 198.

32 MDV, p22.

33 MDV, pp86-87.

34 LD, p163 Ajoutons qu’à l’époque des Diplomates, Morizot parlait autant de »métaphores anthropomorphes » que d’ »analogies », dorénavant il invalide le terme de »métaphore » pour des raisons qu’il faudrait rediscuter.

35 MDV, p129. Définition animiste de la métamorphose formulée par l’anthropologue Viveiros de Castro que Morizot convoque régulièrement depuis Les Diplomates.

36 Ibid, p60.

37 Ibid, p69.

38 Ibid, p114. L’emploi de l’expression d’ »ethnographie animale » est fondé sur l’analogisme anthropomorphique et la reconnaissance de cultures animales, Cf Les Diplomates, le chapitre »Philosophie politique animale ».

39 Ibid, p319.

40 Ibid, p140.

41 Ibid, p147.

42 Ibid, p95.

43 Ibid, p113.

44 Ibid, p121.

45 Ibid, p124.

46 SPA, p101.

47 MDV, p109. Ce partage d’ancestralités communes entre hommes et animaux actuels provient soit d’un ancêtre commun, soit d’une convergence évolutive due à des conditions de vie écologiques semblables sur une longue période.

48 Ibid, p107.

49 Ibid, p147.

50 Ibid, p113.

51 Ibid, p283.

52 Ibid, p239.

53 Ibid, p264.

54 LD, p256. De même qu’à une autre échelle de temps, un individu est le produit de son histoire personnelle, c’est-à-dire de ses pratiques et de ses rencontres.

55 MDV, p279.

56 Ibid, p266. Ainsi s’intitule l’ »Épilogue ».

57 Ibid, p255.

58 Ibid, p283.

59 Ibid, p153. C’est un des objets du chapitre 2 »Les promesses d’une éponge » et c’était déjà une idée que défendait le »Chapitre 3 : La patience de la panthère » dans Sur la piste animale.

60 Ibid, p181.

61 Ibid, p180.

62 Ibid, p195.

63 Ibid, p106.

64 Ibid, p35.

65 Ibid, p283.

66 Ibid, p148.

67 Ibid, p274.

68 Ibid, p254.

69 Ibid, p304.

70 Ibid, p249.

71 Ibid, p245.

72 Ibid, p243.

73 Ibid, p267.

74 Ibid, p25.

75 Dans la conjoncture actuelle on peut se demander si cette neutralité ou ce consensualisme quant à l’économie politique est stratégique.

76 MVD, p146.

77 LD, p78.

78 MVD, p22.

79 Ibid, p237.

80 R. Barbaras, L’Appartenance, vers une cosmologie phénoménologique, Louvain, Peeters, 2019.