« La zooanthropolitique, plutôt que la bio-politique, voilà notre horizon problématique. »

La Bête et le souverain, p.100.

« Le double bind, c’est qu’il faudrait à la fois déconstruire, théoriquement et pratiquement, une certaine onto-théologie politique de la souveraineté sans remettre en cause une certaine pensée de la liberté au nom de laquelle on met cette déconstruction à l’œuvre. »

Ibid., p. 402.

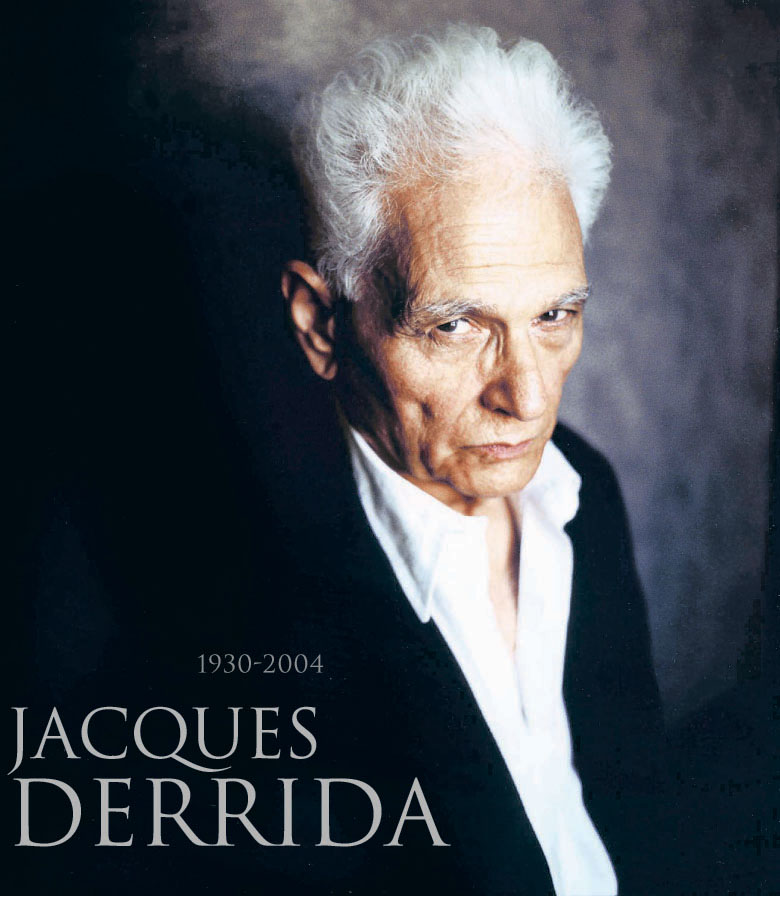

Les éditions Galilée viennent d’inaugurer la publication intégrale du séminaire de Derrida, entreprise titanesque qui devrait se prolonger à l’horizon 2050 et dont les éditeurs actuels ont eux-mêmes admis qu’ils ne verraient pas la fin. Ce massif de textes (quatorze mille pages, soit quarante-trois volumes, un par année d’enseignement) viendra donc s’ajouter progressivement à celui déjà imposant (plus de quatre-vingts ouvrages) des textes publiés par le philosophe de son vivant- textes publiés en grande majorité chez Galilée à partir de Glas (1974). On aura ainsi à terme quelque chose comme les « oeuvres complètes » de Derrida, si tant est que la notion de complétude ait un sens pour le philosophe de la déconstruction.

La bête et le souverain : deux figures de l’être hors-la-loi

La Bête et le souverain est le titre du dernier séminaire de Derrida donné à l’EHESS en 2001-2002 et 2002-2003: c’est donc la première partie que l’éditeur nous propose avec le présent volume, la seconde devant suivre prochainement. Ce texte présente pour intérêt majeur de croiser et d’articuler deux thématiques centrales de la pensée de Derrida, à savoir la question de la déconstruction de la souveraineté (qui est un axe structurant de sa réflexion politique [1]) et celle de l’animal, de l’animalité et du « propre de l’homme » à laquelle il s’est beaucoup intéressé à la fin de sa vie [2]. Partant de l’expression « à pas de loup », Derrida passe en revue les multiples échos de la figure du loup, majoritairement dans la culture occidentale: le loup de la fable de La Fontaine (fable étudiée en détail dans la huitième séance), le homo homini lupus de Plaute repris par Hobbes, l’« homme aux loups » de Freud, la louve nourricière de Romulus et Remus, le dieu Wotan chez les Germains, etc. Tout de suite, se noue une intrigue entre l’animal et le politique, intrigue du reste incarnée par la très célèbre expression aristotélicienne définissant l’homme comme « animal politique » (politikon zôon ) [3]. La première séance introductive précise donc petit à petit la problématique et contribue à éclairer le titre un peu énigmatique de ce séminaire :

« Ici, partout où nous parlerons de la bête et du souverain, nous aurons en vue une analogie entre deux représentations courantes (courantes donc problématiques, suspectes, à interroger) entre cette espèce d’animalité ou d’être vivant qu’on appelle la « bête » ou qu’on se représente comme bestialité, d’une part, et, d’autre part, une souveraineté qu’on se représente le plus souvent comme humaine ou divine, anthropo-théologique en vérité. Mais cultiver cette analogie, en défricher ou en labourer le territoire, cela ne veut dire ni l’accréditer ni simplement y voyager dans un seul sens, par exemple en réduisant la souveraineté (politique ou sociale ou individuelle- et ce sont déjà des dimensions différentes et terriblement problématiques), telle qu’elle est la plus souvent située dans l’ordre humain, [en la réduisant donc] à des préfigurations dites zoologiques biologiques, animales ou bestiales (quatre concepts-le zoologique, le biologique, l’animal, le bestial – qu’il faudra prudemment discerner) [4]. »

Or, il s’avère assez rapidement que cette analogie entre la bête et le souverain a moins trait à un rapport de proximité entre ces deux figures qu’à un rapport d’éloignement extrême. La bête et le souverain ont en commun, tous les deux d’être hors-la-loi, la bête par défaut, le souverain par excès :

« Pour la représentation courante, à laquelle nous nous référons pour commencer, le souverain et la bête semblent avoir en commun leur être hors-la-loi. C’est comme si l’un et l’autre se situaient, par définition, à l’écart ou au-dessus des lois, dans le non-respect de la loi absolue qu’ils font ou qu’ils sont mais qu’ils n’ont pas à respecter. L’être-hors-la-loi peut sans doute, d’une part, et c’est la figure de la souveraineté, prendre la forme de l’être-au-dessus-des-lois, et donc la forme de la Loi elle-même, de l’origine des lois, du garant des lois, comme si la Loi, avec un grand L, la condition de la loi, était avant, au-dessus et donc en dehors de la loi, extérieure, voire hétérogène à la loi; mais l’être-hors-la-loi peut aussi, d’autre part, et c’est la figure de ce que l’on entend le plus souvent par l’animalité ou la bestialité, [l’être-hors-la-loi] peut situer le lieu où la loi n’apparaît pas, n’est pas respectée, ou se fait violer [5]. »

La bête et le souverain sont donc, en quelque sorte, l’infra et le supra du rapport à la loi : Aristote, dans le chapitre célèbre que nous évoquions, ne disait-il pas déjà que celui qui peut se passer de la cité et vivre hors d’elle était soit une bête soit un dieu (Pol., I, 2, 1253a4) [6]? C’est cette question qui constitue la problématique générale de ce séminaire de Derrida, ainsi qu’il l’énonce à la fin de la première séance :

« D’où la forme la plus générale et abstraite de ce que nous aurons à nous demander: pourquoi la souveraineté politique, le souverain ou l’État ou le peuple, sont-ils figurés tantôt comme ce qui s’élève, par la loi de la raison, au-dessus de la bête, au-dessus de la vie naturelle de l’animal, et tantôt (ou simultanément) comme la manifestation de la bestialité ou de l’animalité humaine, autrement dit de la naturalité humaine [7]? »

L’interrogation de Derrida replace donc le politique dans la tension entre le droit (comme mode d’organisation rationnel du vivre-ensemble) et la nature (comme violence du pur rapport de forces ou « guerre de tous contre tous »). La souveraineté dérive-t-elle alors de la loi de la raison ou de « la raison du plus fort »? Quel impensé apolitique est-il à l’origine du politique ?

Dans la deuxième séance, en progressant dans cette interrogation, Derrida forge le mot de « prothétatique », selon un usage du néologisme dont il est coutumier. Forgé sur les mots « prothèse » et « étatique », ce concept apparaît à l’occasion d’un commentaire suivi de l’auteur sur Hobbes qui est, avec Bodin, l’un des inventeurs du concept de souveraineté et d’État souverain dans la pensée politique moderne :

« Léviathan est le nom d’un animal-machine à faire peur ou un organon prothétique et étatique, un État comme prothèse, l’organe d’une prothèse étatique, ce que je surnomme une prothétatique (tableau), qui marche à la peur et règne par la peur [8]. »

Cette conception de l’État souverain comme prothèse implique, selon l’auteur trois thèses fondamentales qu’il résume ainsi :

« D’une part, cette théorie conventionnaliste (et non naturaliste) fait de la souveraineté prothétatique le propre de l’homme. Et cette prothèse artificielle de l’État souverain est toujours une protection. La prothèse protège. Protéger est sa finalité essentielle, la fonction essentielle de l’État.

D’autre part, cette prothétique protectionniste pose l’indivisibilité absolue de la souveraineté (l’indivisibilité fait analytiquement partie du concept de souveraineté: une souveraineté divisible ou partageable n’est pas une souveraineté).

Troisièmement, enfin, la convention, la thesis, la prothèse, la contrat qui est à l’origine de la souveraineté, exclut aussi bien Dieu que, ce sera le point qui nous importe ici le plus, la bête [9]. »

Ces trois assertions fondamentales correspondent aux trois thèses centrales de l’anthropologie politique de Hobbes telle que celle-ci s’exprime dans le De Cive (1642-1647) et le Léviathan (1651). Le contractualisme hobbesien semble congédier, selon le troisième point qui rejoint le fil directeur du séminaire, à la fois Dieu et la bête : on ne peut pas conclure de pacte, de traité ou de contrat avec eux. Pourquoi? C’est que le politikon zôon (l’animal politique) suppose le logikon zôon, c’est-à-dire l’animal doué de langage (logos). Or, selon l’interprétation de Hobbes proposée par Derrida, la raison pour laquelle l’auteur du Léviathan met Dieu et la bête hors-jeu ou hors-la-loi, comme il l’avait dit au début, est que ceux-ci ne sont pas doués de langage et que donc, ils ne peuvent pas répondre: tout contractualisme suppose, en effet, nécessairement, une réponse, c’est-à-dire un acte de langage où celui à qui est proposé le contrat donne son accord à ce qu’on lui propose. On retrouve donc ici l’idée centrale exposée lors de la première séance, à savoir la bête et le souverain (incarnée ici dans la figure théologique de Dieu) comme infra et supra du rapport à la loi :

« Je me contente de remarquer que Hobbes est cartésien de ce point de vue-là, son discours sur la bête appartient à cette tradition. Plus tard, nous lirons un chapitre du De Cive (Deuxième partie, chapitre V) où, critiquant Aristote, Hobbes en dit plus sur les bêtes et sur les raisons pour lesquelles, selon lui, les sociétés animales ne méritent pas le nom de « sociétés civiles ». Et surtout, plus intéressant pour nous à ce point, la double exclusion dont nous parlons, la où elle associe dans la non-convention la bête et Dieu, mais aussi la non-réponse, elle nous donne à penser que le souverain du souverain, Dieu, lui, lui non plus, comme la bête, ne répond pas, qu’en tout cas nous ne pouvons être assurés de son acceptation, nous ne pouvons pas compter sur sa réponse. Et c’est bien là la définition la plus profonde de la souveraineté absolue, de l’absolu de la souveraineté, de cette absoluité qui l’absout, la délie de tout devoir de réciprocité. Le souverain ne répond pas, il est celui qui peut, qui a toujours le droit de ne pas répondre, en particulier de ne pas répondre de ses actes [10]. »

La souveraineté semble donc impliquer un mutisme pour ainsi dire constitutif (le souverain n’a pas à se justifier), donc une non-réponse, donc aussi bien (si on change de préposition et si on passe de « répondre à (quelqu’un) » à «répondre de (ses actes) ») une certaine irresponsabilité.

Le prince, au-dessus des lois, peut donc tout aussi bien s’identifier à une figure théologique qu’à une figure animale. Et Derrida croise ici, bien évidemment, après Hobbes, Machiavel qui, au chapitre XVIII du Prince, conseille au prince de s’identifier tour à tour, et selon les situations, au renard (symbole de la ruse) et au lion (symbole de la force). Dans le bestiaire machiavélien, le loup (animal central dans La Bête et le souverain) est convoqué comme ennemi, il s’agit de « se défendre contre les loups », c’est-à-dire « de se faire craindre comme potentiellement plus formidable, plus terrifiant, plus cruel plus hors-la-loi aussi que les loups, symboles de la violence sauvage [11] ».

Derrida en séminaire

Il n’est pas facile, de manière générale, de résumer toute la richesse et la complexité des analyses de Derrida dans ce séminaire. Bien qu’ayant un propos suivi et structuré, le philosophe déconstructeur donne l’impression de fonctionner, conformément au genre oral du séminaire, beaucoup par associations d’idées ou de signifiants (la bête appelle, par exemple, à la fois la bestialité et la bêtise), crée également un grand nombre de néologismes et fait résonner textes et auteurs les uns dans les autres : Aristote, Machiavel, Hobbes, Rousseau, Valéry, Celan, Heidegger, Schmitt, Lacan, Deleuze et Agamben sont les penseurs les plus cités, commentés et (pour certains d’entre eux) critiqués. La Bête et le souverain est donc un ouvrage très dense, moins difficile, sans doute, que les écrits de Derrida, la forme orale du séminaire impliquant un souci de clarté et de pédagogie. En même temps, il faut bien reconnaître que cette forme de transmission produit une complexité propre à l’oral où l’on voit une pensée en train de se faire, avec parenthèses, incises, retours en arrière, répétitions, phrases souvent longues et complexes comme peuvent l’être les périodes du flux d’une pensée se développant tout haut, propos de circonstances liés à l’actualité de l’époque [12], etc. En ce sens, les séminaires de Derrida sont plus à lire comme des chantiers que comme des ouvrages réellement achevés- à l’instar des livres de lui qui ont été publiés jusqu’à présent: mais, encore une fois, peut-être l’auteur, qui n’est plus là pour s’exprimer sur ce point, contesterait cette distinction, comme il conteste, du reste, toute les distinctions voire le principe même de la distinction, idée fondamentale et fondatrice du déconstructionnisme derridéen (ou derridien) ainsi qu’on le voit bien dans ce séminaire.

Heureusement, dans ce flux de complexité et de densité analytique, des balises viennent parfois résumer les acquis des séances précédentes et annoncer ce qui va suivre pour mieux soutenir l’attention du lecteur (ou de l’auditeur). Ainsi, le début de la quatrième séance me semble-t-il bien résumer la démarche d’ensemble de l’ouvrage :

« Préférant ne pas consacrer de temps à un retour ou à une récapitulation, je me contente de rappeler d’une part que, entre les deux genres (la bête et le souverain), nous avions vu passer, outre tant de loups et de princes, des Léviathan, des chimères, des centaures, des hommes-lions et des hommes-renards, et d’autre part, que revenait avec insistance l’énigme de la place de l’homme, du propre de l’homme: justement entre les deux. Nous avons vu pourquoi, contradiction au moins apparente, si le souverain, la loi, l’État, la prothétatique étaient souvent posés (avec ou sans fondement théologique explicite, avec ou sans religion) comme le propre de l’homme, pourtant c’est au nom du propre de l’homme et du droit de l’homme qu’une certaine modernité mettait la souveraineté en crise. Cette question paradoxale du propre de l’homme traversait aussi tout ce que nous avons dit et cité (un grand nombre de textes génélycologiques sur le lycanthrope, notamment dans la figure du loup-garou). Au passage j’ai annoncé que je reviendrai à propos du propre de l’homme sur ces deux traits qu’on dit paradoxalement propres à l’homme et non à la bête, à savoir la bêtise (et j’ai annoncé, je le ferai, que, pour nous guider, nous lirions entre autres un texte de Deleuze à ce sujet) et la bestialité, la cruauté bestiale (et j’ai annoncé, je le ferai dans un instant, que, pour nous guider, nous lirions, entre autres, un texte de Lacan à ce sujet) [13]. »

Bestialité et bêtise: Lacan, Deleuze, Valéry

La psychanalyse lacanienne fait précisément l’objet de la quatrième séance: dans une discussion serrée avec une série de textes de Lacan des années 60 (dont un central), Derrida réfute l’idée sous-jacente à ses textes, idée selon laquelle l’homme seul aurait accès au symbolique et au signifiant alors que l’animal, incapable de « feindre la feinte », serait cantonné au registre de l’imaginaire. Lacan, là où il entend subvertir le sujet, est en fait bien plus proche de Descartes qu’il ne le croit et semble encore céder à la pétition de principe du « propre de l’homme ».

Après Lacan, c’est, comme annoncé, avec Deleuze (et accessoirement un peu avec Flaubert), que Derrida entre en discussion dans la séance suivante. Il propose une réflexion sur la bêtise que Deleuze, dans Différence et répétition (1968), se proposait de hausser au niveau d’une question transcendantale. Le fait est que, bien que le mot « bêtise » et l’adjectif « bête » dérivent du nom « bête », seul l’homme est capable de bêtise : les bêtes ne sont pas bêtes [14]. Mais la bêtise ne concerne pas « l’homme » en général, ni (surtout pas) autrui, la bêtise, le risque permanent, perpétuel de la bêtise me concerne d’abord et toujours moi-même :

« En disant que la bêtise n’est jamais celle d’autrui, Deleuze suggère donc, disions-nous, que la bêtise est au coeur de la philosophie, ce qui invite celle-ci à la modestie, et il déclare surtout que la bêtise, la possibilité de la bêtise n’est jamais celle d’autrui parce qu’elle est donc, toujours, la mienne et la nôtre, toujours donc, du côté de « mon côté », de ce qui m’est proche, propre ou semblable [15]. »

Ces analyses sur Deleuze sont complétées par des analyses parallèles sur la bêtise chez Flaubert où Derrida reprend les résultats d’un texte publié dans un ouvrage antérieur [16]: la bêtise consiste, certes, à vouloir conclure, selon l’expression célèbre de la lettre à Louis Bouilhet du 4 septembre 1850, mais peut-être surtout, et peut-être avant tout, à vouloir définir et, en particulier, à vouloir définir la bêtise [17]. Au fur et à mesure que se poursuit cette analyse approfondie de la notion de bêtise et du problème de ses traductions, à partir notamment du livre d’Avital Ronell [18], on a l’impression d’avoir un peu perdu le fil directeur politique du séminaire censé apporter son unité aux divers développements: à savoir la déconstruction de la souveraineté. C’est la raison pour laquelle, dans un passage de la sixième séance, Derrida recadre son propos et montre pourquoi, durant ce qui a pu apparaître à ses auditeurs (et à son lecteur) comme une digression, il est, en fait au coeur de son sujet, le concept de décision servant ici de moyen terme entre bêtise et souveraineté :

« Si bien que pour renouer de façon plus visible, plus sensible avec la problématique de la souveraineté qui ne nous quitte pas en vérité, je serais tenté de suggérer que toute décision (et la souveraineté est un pouvoir de décision absolue) est à la fois folle (toute décision est une folie dit Kierkegaard), mais aussi bête, ou stupide, elle comporte un risque ou un versant de bêtise. Après avoir noté, un peu comme Deleuze, à qui elle se réfère d’ailleurs souvent, qu’il n’y avait pas assez d’attention philosophique accordée au problème de la bêtise, Avital Ronell insiste sur cette oscillation entre détermination et indétermination [19]. »

Durant la sixième séance, Derrida se montre également critique envers Deleuze qu’il semblait s’être contenté, dans la séance précédente, de commenter: il souffre du même préjugé isolé chez Lacan au cours de la quatrième séance dans la mesure où il fait de la bêtise un « propre de l’homme ». L’auteur dénonce ainsi

« la commune assurance […] de Lacan et Deleuze là où finalement ils misent tout, tous deux, sur une souveraineté du Moi humain responsable, capable de répondre librement, et non seulement de réagir, gardant un rapport à la liberté avec l’indétermination du fond [20] ».

L’originalité de ces passages sur la question de l’animalité chez Lacan et Deleuze consiste donc à montrer que loin d’être des penseurs anti-humanistes, comme certains ont pu naguère l’affirmer de manière polémique [21], leurs positions ont toutes les caractéristiques, sur ce point-là au moins, de l’humanisme le plus traditionnel et le plus enclin à l’illusion d’un « propre de l’homme ».

La septième séance, consacrée à Valéry, approfondit la thématique de la bêtise en lien avec celle de la marionnette (qui sera reprise ensuite avec Kleist et Celan). Le Monsieur Teste de Valéry commence par une phrase d’ouverture célèbre: « La bêtise n’est pas mon fort [22]. » La problématique du genre s’introduit alors dans les analyses de Derrida :

« Monsieur Teste, lui, dont le narrateur a dit qu’il avait « tué la marionnette » [23], monsieur Teste est un Monsieur. Autrement dit, un homme, comme son titre l’indique. Imagine-t-on d’ailleurs une femme dans ce rôle? Une femme pourrait-elle tenir ce discours? Et dire « La bêtise n’est pas mon fort », dès ses premiers mots, en ouvrant la bouche, comme le fait le narrateur, cet autre homme qui n’est ni Valéry ni Monsieur Teste, mais qui semble rencontrer en Monsieur Teste une sorte de double fascinant [24]? »

Lisant les premières pages de Monsieur Teste en lien avec les textes politiques de Valéry dans Regards sur le monde actuel, Derrida articule la thématique de la bêtise avec celle de l’artifice et du « prothétatique » ainsi qu’avec celle de la souveraineté :

« Toute cette revendication de Monsieur Teste pour condamner à mort, en lui-même, la marionnette, l’automate, l’automatisme de répétition,, la machine ou le mécanique, c’est donc la marque d’une auto-affirmation de souveraineté libre sur le corps social et sur son propre corps, ces deux corps étant justement tenus pour les lieux menaçants de la bêtise têtue [25]. »

L’intellectualisme de Monsieur Teste (dont l’onomastique se trouve largement approfondie, y compris dans ses significations d’ordre politique, la tête étant certes le lieu de l’intelligence et de la résistance à la bêtise mais également le chef), cet intellectualisme semble donc se confondre avec la souveraineté d’un moi qui entend résister à cette entropie du dehors qui caracérise autant la bêtise que la marionnette dont la proximité a été établie auparavant: la bêtise, n’est-ce pas, pour le dire avec Bergson, du mécanique plaqué sur du vivant (donc une marionnette)?

« La multipli-cité [sic] incalculable de ces marionnettes qui se doublent et se triplent a quelque chose de bizarre, d’inquiétant, et je dirais, en allemand, pour traduire cet être-soi-chez-l’autre, de unheimlich (je me sers de ce mot pour y greffer toutes les problématiques freudienne et heideggérienne de l’Unheimlichkeit et du deinon que nous avions étudiées ici, jadis ou naguère). Mais on a le sentiment que, chez Valéry, tout se crispe dans un mouvement de vigilance intellectuelle pour maîtriser cette Unheimlichkeit, pour en neutraliser souverainement l’affect, et cette neutralisation a sans doute une portée politique [26]. »

Ainsi s’achève la septième séance.

Politique, fiction, poésie

La huitième séance du séminaire de Derrida vient répondre à une attente qui avait été ménagée depuis le tout début en expliquant la fable de La Fontaine « Le Loup et l’agneau » dans l’optique de la notion de souveraineté. Le loup, comme on le sait, n’a aucun motif objectif de s’en prendre à l’agneau mais se donne une suite de raisons pour se justifier, ce qui est la définition de la souveraineté pour Derrida; la souveraineté n’a pas à trouver de justifications extérieures ou antérieures à elle-même, elle fonctionne sur un mode tautologique (d’où sans doute le lien avec la bêtise étudiée dans les cinquième, sixième et septièmes séances) et autojustificatoire. Derrida voit donc dans la figure du loup de la fable l’incarnation de l’État voyou, du Rogue State tel qu’il l’analysera un an plus tard dans Voyous :

« Ces États puissants qui donnent et se donnent toujours des raisons pour se justifier, mais qui n’ont pas forcément raison, eh bien, ils ont raison des moins puissants ; ils se déchaînent alors eux-mêmes comme des bêtes cruelles, sauvages ou pleines de rage. Or, c’est ainsi que La Fontaine décrit le loup souverain dans la fable. Le loup est décrit comme, je cite, « cet animal plein de rage » et prêt à lancer des expéditions punitives, voire préventives ou vengeresses [27]. »

Une autre fable de La Fontaine [28] , fable mettant en scène non plus la figure du loup mais celle du lion (autre figure animale emblématique de la souveraineté) sert à étayer cette idée de la souveraineté comme autojustification, c’est-à-dire, au fond comme non justification, la souveraineté semble ainsi relever d’une sorte de causa sui, d’où peut-être son origine théologique (qui est souverain sinon Dieu lui-même?). Et la fable nous rappelle également le lien consubstantiel entre politique et fiction, lien qui passe par le simulacre d’une parole souveraine qui auto-institue son droit, nous rappelant ainsi, si l’on peut dire, la fonction fabulatrice du politique :

« Si j’insiste tant sur les fables et sur le fabuleux, c’est sans doute, et trop évidemment, à cause des fables, comme celles de La Fontaine, qui mettent en scène politique et anthropomorphique des bêtes qui jouent un rôle dans la société civile ou dans l’État, et souvent les rôles statutaires de sujet et de souverain. Mais il y a une autre raison à mon insistance sur le fabuleux. C’est que, comme d’ailleurs le montrent les fables elles-mêmes, l’essence de la force et du pouvoir politiques, là où il fait la loi, là où il se donne le droit, là où il s’approprie la violence légitime et légitime sa propre violence arbitraire, eh bien, ce déchaînement et cet enchaînement du pouvoir passent par de la fable, c’est-à-dire par de la parole à la fois fictionnelle et performative, une parole qui consiste à dire: « Eh bien, j’ai raison parce que oui, j’ai raison parce que oui, je m’appelle le lion et que vous allez m’écouter, je vous parle, prenez peur, je suis le plus vaillant et je vais vous étrangler si vous objectez. » Dans la fable, à l’intérieur d’un récit lui-même fabuleux, il est montré que le pouvoir est lui-même un effet de fable, de fiction et de parole fictive, de simulacre. Comme cette loi, cette force de loi dont Montaigne et Pascal disaient qu’elle est d’essence fictionnelle, etc [29]. »

La seconde partie de la huitième séance est consacrée, elle, à l’analyse de la conférence de Celan Le Méridien, texte ou ce dernier livre une définition de la poésie fondée sur une « surenchère hyperbolique » [30] de la souveraineté: la parole poétique, parole sans pourquoi, se fonderait, à l’instar de la parole politique, sur un processus d’auto-affirmation et d’autojustification.

Poursuivant dans cette veine poétique, la neuvième séance est consacrée à l’analyse d’un poème de D.H. Lawrence: « Le Serpent ». Ce poème raconte la rencontre d’un homme (qui s’exprime à la première personne) et d’un serpent autour d’un point d’eau; d’abord fasciné, l’homme est pris de peur et tue le serpent en tentant de l’assommer avec une bûche, ce qui a pour effet de le faire fuir: il disparaît, tel un lézard, dans la fente d’un mur voisin. Le narrateur est alors pris de remords et compare alors le serpent à « un roi en exil », ce passage ayant constitué, pour Derrida, une raison décisive pour intégrer ce texte dans le cheminement de son séminaire sur la bête et le souverain:

« Le serpent, la bête, devient le souverain après avoir été, sinon assassiné, du moins la cible d’un attentat, d’un acte de haine de la part de l’homme. La bête devient le souverain, le roi. « Sans couronne », mais attendant la couronne, en passe d’être couronné. « Car à nouveau il me semblait être comme un roi,/ Un roi en exil, sans couronne, dans le monde souterrain,/ Prêt à être couronné à nouveau [31].» »

L’analyse du poème de D.H. Lawrence aboutit à un double questionnement: d’une part, la question de savoir si l’éthique peut nous obliger à quelque chose envers des êtres vivants non humains (on retrouve donc la discussion avec Lacan sur le semblable dans la quatrième séance); et, d’autre part, la question du transfert de la souveraineté :

« […] autrement dit, est-ce que la déconstruction de la souveraineté doit simplement se limiter à déconstruire la souveraineté en tant que la mienne, mais pour la transférer à l’autre, ou est-ce que c’est l’idée de souveraineté en général qui doit être contestée ici [32]? »

La dixième séance a pour but d’approfondir la réflexion sur le texte de Celan en le mettant notamment en parallèle avec le début de l’Introduction à la métaphysique de Heidegger : contrairement à ce dernier, pour qui, à l’instar de Descartes ou de Kant, seul l’homme semble pouvoir dire « je », Celan, dans Le Méridien,

« fait signe vers une altérité qui, au-dedans du « Je » comme présent ponctuel, comme pointe du vivant présent à soi, une altérité du tout autre, vient non pas inclure et modaliser un autre présent vivant […], mais ici, ce qui est tout autre chose, le laisser paraître du présent de l’autre, ce « laisser le plus propre du temps de l’autre » dont nous parlions la fois dernière [33] ».

Suite et fin

La onzième séance du séminaire de Derrida suit en filigrane une anecdote historique qui avait été lancée au début de la séance précédente : en 1681, Louis XIV a assisté à une leçon d’anatomie sur un éléphant dans la ménagerie de Versailles. Voici donc face à face la bête et le souverain. Le cadavre du plus imposant des animaux (surtout à l’époque où il n’était pas courant d’en voir) devient donc l’objet du regard souverain du souverain :

« […] Cet éléphant mort, mis à mort ou tenu en respect parce que mort par le roi, c’est aussi un peu dans cette nécropsie, la représentation déniée, conjurée, vaguement totémique, du roi mort, du roi mortel, du roi mort d’une mort du roi que tout le monde redoute et espère à la fois, et que tout sujet projette dans l’autopsie où la nécropsie de la souveraineté. Oraison funèbre dont le refrain ne cesse jamais : Vive le roi, le roi est mort vive le roi le roi est mort vive le roi le roi est mort [34]. »

La douzième séance est consacrée à une discussion serrée entre Heidegger, Foucault et Agamben. Derrida critique fortement ce dernier : on peut même dire que c’est l’auteur le plus critiqué dans l’ensemble de cette première partie de séminaire. La critique de Derrida porte sur l’interprétation qu’Agamben donne de l’expression aristotélicienne de politikôn zôon :

« Tout se joue donc, puisqu’il faut bien revenir à la Politique d’Aristote qui définit l’homme indéniablement comme politikon zôon, tout se joue donc entre deux façons, souvent indiscernables, d’interpréter le mode d’attribution de politikon à zôon. Agamben entend discerner entre « politikon » comme « attribut du vivant comme tel » et ce qu’il appelle « la différence spécifique qui détermine le genre zôon ». Je cite d’abord et nous verrons ensuite que non seulement cette différence entre « attribut » et « différence spécifique » est difficile à identifier, mais qu’il existe ce que j’appellerai une première ou une troisième lecture qui rend toutes ces hypothèses encore plus fragiles [35] ».

Cette réflexion sur Aristote se poursuit dans la treizième et dernière séance où le début du livre I des Politiques fait l’objet d’une lecture suivie et attentive : Derrida répète à de nombreuses reprises à quel point ce texte est fondamental et fondateur pour la plupart des problématiques qui l’occupent dans son séminaire. Tout le propos de Derrida, en effet, consiste, à penser et à déconstuire (à penser, donc à déconstruire) l’expression « politikon zôon », à trouver le trait d’union entre la bête (le zôon) et le souverain (le politikon). Derrida peut donc, en un sens, conclure son séminaire là où il l’avait commencé puisque l’expression aristotélicienne se trouvait déjà citée et commentée dès la première séance [36] :

« […) ce que nous dit Aristote, et c’est là que cette distinction entre les deux attributions ne marche pas, c’est que l’homme est ce vivant pris par la politique : c’est un vivant politique, et essentiellement. Autrement dit, il est zoopolitique, c’est sa définition essentielle, c’est ce qui lui est propre, idion ; ce qui est propre à l’homme, c’est la politique ; ce qui est propre à ce vivant qu’est l’homme, c’est la politique, donc l’homme est immédiatement zoo-politique, dans sa vie même, et la distinction entre bio-politique et zoo-politique ne marche pas du tout ici- d’ailleurs, ni Heidegger, ni Foucault ne s’arrêtent à cette distinction et il est évident qu’il y a chez Aristote, déjà, une pensée pour ce qui s’appelle aujourd’hui le « zoopolitique » ou le « biopolitique ». Cela ne veut pas dire – je l’ai suggéré la dernière fois et j’y insiste aujourd’hui – cela ne veut pas dire, naturellement, qu’Aristote avait déjà prévu, pensé, compris, analysé toutes les figures du zoopolitique ou du biopolitique aujourd’hui : ce serait absurde de penser ça. Mais quant à la structure biopolitique ou zoopolitique, elle est nommée par Aristote, elle est déjà là et le débat s’ouvre là [36]. »

J’ai essayé de donner ici une idée du contenu du séminaire de Derrida en donnant, à l’aide d’un certain nombre de citations précises, de brefs coups de sonde dans chaque séance : il est évident, comme je l’ai déjà noté, qu’il s’avère extrêmement difficile de résumer un propos d’une très grande densité qui compte un grand nombre de digressions, de parenthèses et, surtout, d’analyses suivies et détaillées de textes qui font tout l’intérêt de ce séminaire, car la plupart (pas toutes, je l’ai montré auparavant) des analyses proposées ici ne se retrouvent pas dans les livres publiés par Derrida. Le propre d’un séminaire, par rapport à un livre publié, est de présenter aux auditeurs une pensée au travail, un work in progress, une pensée qui se cherche et parfois se perd avant de se (re)trouver. C’est cette impression d’une pensée sans cesse au travail, d’une pensée qui prend continuellement conscience de la difficulté qu’il y a à penser qu’on a en lisant ce séminaire de Derrida. Rien de plus adéquat, en un sens, au style de pensée de Derrida que ces séminaires où se dévoile une pensée continuellement en chantier.

On peut donc, pour finir, saluer l’initiative des éditions Galilée de publier progressivement l’intégralité des séminaires de Derrida. Le travail d’édition est de bonne qualité : on dispose, pour ce volume inaugural, d’une « Introduction générale » aux séminaires de Derrida, d’une « Note des éditeurs » pour situer La Bête et le souverain dans la progression des séminaires et d’un certain nombre de notes de bas de page qui apportent des précisions sur les éditions des textes cités ou sur des allusions à l’actualité de l’époque du séminaire qui seront de plus en plus nécessaires au fur et à mesure que les années passeront. Je regrette néanmoins (et je souhaiterais ici être entendu des éditeurs, puisque cette vaste entreprise n’en est qu’à ses débuts) l’absence d’un index des noms propres et des matières, d’une table analytique de chaque séance qui permette de s’orienter dans les analyses foisonnantes de l’auteur et de retrouver rapidement tel ou tel passage ainsi que d’une bibliographie de l’ensemble des ouvrages cités et analysés, autant d’éléments éditoriaux qui seraient à même de transformer l’édition de ces séminaires en authentique instrument de travail pour le lecteur et le chercheur.

Notes

[1] Voir notamment Spectres de Marx, Galilée, 1993, Force de loi, Galilée, 1994 et Voyous, Galilée, 2003.

2] Voir notamment L’Animal que donc je suis, Galilée, 2006 (posth.). Cf. [https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article7. Ce texte reprend et remanie un texte intitulé « L’animal donc que je suis (à suivre) » in Marie-Louise Mallet (dir.), L’Animal autobiographique/Autour de Jacques Derrida, Galilée, 1999.

[3] Aristote, Politique, I, 1253a3, tr. fr. Jean Aubonnet, Paris, Les Belles Lettres, 1991, t.I. A partir de maintenant, j’abrégerai le titre de l’ouvrage en BS suivi du numéro de séance avec sa date et le numéro de page dans l’édition Galilée.

[4] BS, « Première séance. Le 12 décembre 2001 », p. 35. Les crochets sont un ajout des éditeurs signalant une lacune comblée dans le texte.

[5] Ibid, p. 38.

[6] Derrida commente ces mots d’Aristote en disant que cela « marque bien que la policité, l’être-politique du vivant nommé homme est un milieu entre ces deux autres vivants que sont la bête et le dieu, qui, chacun à sa manière, seraient « apolitiques » » (Ibid., p. 49-50).

[7] Ibid, p. 50.

[8] BS, « Deuxième séance. Le 19 décembre 2001 », p. 68. L’indication entre parenthèses « (tableau) » indique un mot à écrire au tableau.

[9] Ibid., p. 76.

[10] Ibid., p. 90-91.

[11] BS, « Troisième séance. Le 16 janvier 2002 », p. 130.

[12] Ainsi, les allusions à la mort de Desanti en début de quatrième séance et à celle de Bourdieu en début de cinquième séance. Dans un registre plus léger, on pourra lire dans la onzième séance un passage très amusant (et en même temps particulièrement féroce) où Derrida se moque des politiciens en campagne présidentielle qui, en mars 2002, défilent au Salon de l’Agriculture pour venir caresser « le cul des vaches » : « […] un épisode […] de tellement plus grande allure qu’un Salon de l’Agriculture à la Porte de Versailles, tiens, justement, à la Porte de Versailles, un Salon de l’Agriculture en pleine campagne électorale, quand les prétendants au trône de toutes de toutes les familles […] caressent le cul des vaches à lait (des vaches à lait consentantes, bien sûr, comme disent toujours par définition, les voleurs et les violeurs) et se promènent candidement, candidatement entre les stands la bouche pleine de foie gras, de bière, de pâté de campagne présidentielle, la bouche pleine d’une langue de bois aussi qui ne les empêche à aucun moment de se goinfrer ou d’embrasser les bébés, dans une foule où on aurait plus de mal que jamais à distinguer une bête et un souverain » (p. 381).

[13] BS, « Quatrième séance. Le 23 janvier 2002 », p. 142. Le mot « génélycologique » est un néologisme forgé sur « généalogie » et lycos (« loup » en grec). Il consiste à signifier, si j’ai bien compris, une généalogie du politique à partir de la figure du loup, figure qui hante ce séminaire de Derrida de part en part.

[14] « La bêtise n’est pas l’animal. L’animal est garanti par des formes spécifiques qui l’empêchent d’être bête » (Deleuze, Différence et répétition, PUF, 1968, p.197). Cité par Derrida in BS, « Cinquième séance. Le 30 janvier 2002 », p. 211.

[15] Ibid., p. 208.

[16] « Une idée de Flaubert: « La lettre de Platon » » (1981), in Psyché, Tome I. Inventions de l’autre, Galilée, 1998.

[17] « Au fond, en radicalisant le propos, je dirais que la définition, là où elle s’arrête, dans le S est P, dans l’article défini lui-même, LE ou LA, est toujours bêtise, définition de la bêtise. La bêtise est définissante autant que définie (BS, loc.cit., p. 220).

[18] Aviral Ronell, Stupidity, Urbana et Chicago, University of Illinois Press, 2002. Une traduction française de cet ouvrage est parue après la mort de Derrida chez Stock (2006).

[19] BS, « Sixième séance. Le 6 février 2002 », p. 235.

[20] Ibid., p. 247. Cf. la phrase de Deleuze citée en note 14.

[21] Voir sur ce point Luc Ferry et Alain Renaut, La Pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain, Gallimard, 1985. Rééd. « Folio-Essais », 1988.

[22] Valéry, Monsieur Teste, in Oeuvres II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 15.

[23] Ibid., p. 17.

[24] BS, « Septième séance. Le 13 février 2002 », p. 254-255.

[25] Ibid., p. 261.

[26] Ibid., p. 275. Je souligne « souverainement ».

[27] « Huitième séance. Le 20 février 2002 », p.280. Les propos de Derrida (et, en particulier, la notion d’ « expédition préventive ») font naturellement écho à l’actualité internationale de l’époque, en l’occurrence l’expédition de l’armée états-unienne en Afghanistan. Le séminaire compte plusieurs allusions de ce type. Pour les allusions à l’actualité nationale, cf. note 12.

[28] « La Génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion », in Fables, I, 6.

[29] BS, loc. cit., p. 290-291. Derrida a traité ce problème de manière approfondie dans Force de loi, Galilée, 1994.

[30] Ibid., p. 307.

[31] BS, « Neuvième séance. Le 27 février 2002 », p. 325.

[32] Ibid., p. 327.

[33] « Dixième séance. Le 6 mars 2002 », p. 362-363.

[34] « Onzième séance. Le 13 mars 2002 », p. 393. Le terme de « nécropsie » est emprunté à Littré pour qui « autopsie » (au sens d’inspection ou dissection d’un cadavre) est impropre : en effet, étymologiquement, « autopsie » renvoie juste au fait de constater quelque chose de ses propres yeux.

[35] « Douzième séance ». Le 20 mars 2002 », p. 434. Le texte d’Agamben que Derrida critique est le début d’Homo sacer I. Le pouvoir souverain et la vie nue, traduit par Marilène Raiola, Paris, Le Seuil, 1997

[36] Cf. notes 3 et 6.

[37] BS, « Treizième séance. Le 27 mars 2002 », p. 462-463. Sur le rapport de Derrida à Aristote, je recommande, de manière plus générale, la très bonne conférence de Patrice Loraux donnée à l’ENS à l’occasion du collloque « Derrida et la tradition de la philosophie » (21-22 octobre 2005) : « Du peu de rapport de Derrida à Aristote ». Cette conférence est disponible sur le site « Diffusion des savoirs » de l’ENS à l’adresse suivante :

http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=902# .