Cet article constitue la seconde partie d’une recension dont on pourra lire la première à cette adresse : https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article564.

B / La réplique de Ficin

Ces quelques données en main, revenons à l’édition critique du commentaire au Parménide. Maude Vanhaelen analyse soigneusement la structure du texte ficinien, en apparence calquée sur le commentaire de Proclus et dont la singularité n’affleure que recontextualisée dans le cadre du débat avec Jean Pic. D’ailleurs, les sept discours (« probantes ») platoniciens en faveur de la supériorité absolue de l’Un sur l’Etre (chap. 41-47) constituent le cœur de l’argumentation du Florentin. Plus officieusement, il s’agit de laver l’affront en répondant à chacune des attaques formulées par Jean Pic. A titre d’exemple, les deux premiers discours répliquent au chapitre 7 du De Ente et Uno qui invalidait l’équivalence tissée par les Néoplatoniciens entre les couples antinomiques Un / multiple et Etre / Non Etre dans le seul but de rendre l’Un extensible au Non Etre d’une part et le multiple à l’Etre d’autre part.

Mais le commentaire au Parménide ne réplique pas seulement au De Ente et Uno, qui lui-même répondait aux propos de Laurent le Magnifique. Il donne aussi le change, avec quelques années de retard, à une première série de critiques énoncées par Pic en 1486 dans son Commentaire à une chanson d’amour. En affirmant l’égale extension du Bien et du Beau, Pic soutenait déjà celle de l’Un et de l’Être : « Le désir est l’inclination ou l’impulsion de celui qui désire envers ce qui lui est ou ce qui lui semble profitable : ce que l’on nomme encore le bien, dont une espèce est le beau. Le beau se distingue du bien comme l’espèce de son genre et non comme l’extrinsèque de l’intrinsèque, pour citer Marsile » 1. Le Beau n’est pas le dehors du Bien mais se range au contraire sous le genre plus vaste du Bien. En 1486, le Mirandolain formulait la position qu’il n’hésitera pas, cinq ans plus tard, à faire valoir haut et fort2. A l’opposé mais selon un même parallélisme, Ficin soutient dans son Commentaire au Parménide l’absolue supériorité de l’Un par rapport à l’Être comme il a précédemment affirmé dans son Commentaire au Banquet la centralité du Bien par rapport au Beau périphérique3. Ainsi la procession de l’Être à partir de l’Un recoupe l’émergence du Beau à partir du Bien, de la même manière que la lumière extérieure (splendor) dérive de la lumière intérieure (lux). Dieu n’est beau que lorsqu’il attire les créatures à lui par l’intermédiaire de visages extérieurs, témoignages plus ou moins évidents de son infinie bonté. La beauté la plus éclatante resplendira dans l’Etre universel, en qui la multiplicité des Idées est harmonieusement ordonnancée4. On ne saurait le nier : l’Être et le Beau ne sont que les formes participées d’un principe antérieur, à la fois Un et Bien.

A l’échelle du deuxième cercle de la concorde (accord entre Aristote et Platon), Ficin adopte un schéma similaire : à l’antériorité de l’Un sur l’être fait écho la supériorité de Platon sur Aristote. Aussi pour réaliser la concorde, il faut tâcher de reconduire le Stagirite à la ligne de référence platonicienne. A lire Ficin, Jean Pic aurait doublement fauté en attribuant à Platon la thèse de la convertibilité des transcendantaux et en niant la dimension théologique du Parménide. Mais il faut mentionner un grief plus implicite : avant de faire de la convertibilité des transcendantaux une thèse authentiquement platonicienne, Jean Pic l’a rattachée à Aristote. Or c’est précisément là, pour Ficin, que le bât blesse. Selon lui, le Stagirite ne peut énoncer la thèse de la convertibilité pour la simple et bonne raison qu’à aucun moment Platon ne la fait sienne. On le voit, Marsile ne reproche pas à son cadet d’avoir voulu accorder Aristote et Platon. Il constate seulement qu’il s’y est mal pris. D’où une série de rajustements, entrepris sur deux niveaux : (1) l’objet du commun accord entre Aristote et Platon n’est plus la thèse de la convertibilité des transcendantaux mais, en premier lieu, l’emploi des termes « Un » et « Bien » pour désigner le premier principe et leur supériorité absolue sur l’Être ; (2) l’objet de la philosophie aristotélicienne ne se confond plus avec l’objet des études platoniciennes – le premier principe –, mais le précède. Cela établi, Platon et Aristote ne peuvent être d’égale extension l’un par rapport à l’autre puisque le premier s’établit plus profondément que le second sur le sol théologique. Toutefois, si Ficin reprend l’image traditionnelle d’un Aristote sommé de rester au vestibule du sanctuaire platonicien, il innove en comprenant leur relation en termes de continuité, comme celle qui relie l’ordre naturel à l’ordre surnaturel5.

Pour ouvrir de plus larges perspectives, il faut avoir à l’esprit l’une des neuf cents conclusions de Jean Pic : « Il n’est aucune question naturelle ou divine où Aristote et Platon ne s’accordent quant au sens et à la réalité, bien qu’ils paraissent ne pas s’accorder dans les mots »6. En lisant ces lignes, Ficin ne serait certainement pas gêné par l’idée que Platon et Aristote partagent une même opinion sur des sujets diverses. Il le serait sans doute plus par l’idée qu’Aristote puisse dire – et pas simplement penser – la même chose que Platon ; autrement dit, qu’il ose consigner ses intuitions sur les choses divines et ainsi briser la loi du silence. En somme, Ficin ne peut admettre que l’accord entre les deux esprits puisse aller au-delà du sens strictement littéral. Car si tel était le cas, Aristote ne se contenterait pas de mentionner de simples axiomes platoniciens (par exemple, Dieu à la fois Un et Bien), mais il traiterait « en cachette » et avec ses mots à lui de questions théologiques sur lesquelles il n’a qu’un droit de regard limité.

Pour ouvrir de plus larges perspectives, il faut avoir à l’esprit l’une des neuf cents conclusions de Jean Pic : « Il n’est aucune question naturelle ou divine où Aristote et Platon ne s’accordent quant au sens et à la réalité, bien qu’ils paraissent ne pas s’accorder dans les mots »6. En lisant ces lignes, Ficin ne serait certainement pas gêné par l’idée que Platon et Aristote partagent une même opinion sur des sujets diverses. Il le serait sans doute plus par l’idée qu’Aristote puisse dire – et pas simplement penser – la même chose que Platon ; autrement dit, qu’il ose consigner ses intuitions sur les choses divines et ainsi briser la loi du silence. En somme, Ficin ne peut admettre que l’accord entre les deux esprits puisse aller au-delà du sens strictement littéral. Car si tel était le cas, Aristote ne se contenterait pas de mentionner de simples axiomes platoniciens (par exemple, Dieu à la fois Un et Bien), mais il traiterait « en cachette » et avec ses mots à lui de questions théologiques sur lesquelles il n’a qu’un droit de regard limité.

Pour le Florentin, si d’aventure Aristote vient à marcher sur les terres de Platon, ce ne peut être que sur « imitation » du maître de l’Académie7. Ficin l’admet de bonne guerre : les noms de Dieu (Un et Bien, au-dessus de l’Être) ne sont pas un mystère réservé aux Platoniciens. La théorie aristotélicienne de la cause finale fait directement écho à la définition néoplatonicienne du Bien comme objet de désir universel. Dans un excellent article sur le sujet, Maude Vanhaelen dévoile les intentions de Ficin : montrer par ce parallèle qu’Aristote soutient l’antériorité de la cause finale sur la cause efficiente et refuse par conséquent la convertibilité du Bien avec l’Être ; mais aussi décrire la doctrine aristotélicienne de la cause finale comme une pièce rapportée de la « prisca theologia ». Aux yeux de Ficin, Aristote se contente de reprendre une vérité ancestrale de souche platonicienne : « Yet as we said, things are allotted their essence from God as their originator, and obtain their good from Him espacially as their end. For this reason, as we were saying, the Good must be considered superior to being. This is something that even Aristotle will not deny, I should think, if he remembers that he has adopted the ancients’ definition of the Good : the Good is that which all beings desire. For since the beings that desire differ from the thing that is desired (which is more excellent), surely Aristotle must admit that the Good that all beings must desire transcends the whole universality of beings. So Aristotle says that God governs and moves all things precisely as an object of desire and love, that is, as their good and as their end. He will rightly call the Good « the cause of the causes », as does his master [Plato], and also give it the name of « end », since the final cause precedes all the others. »8.

Résumons-nous. Pour Ficin, Aristote parle bien comme Platon puisqu’il désigne le premier principe sous les noms d’Un et de Bien. Mais il y a plus : Aristote n’est jamais aussi proche de Platon que lorsqu’il s’en éloigne apparemment le plus distinctement en soutenant la thèse de la convertibilité. A l’instar de Jean Pic, qui reprenait ironiquement les postulats de ses adversaires pour mieux fonder la thèse de la convertibilité, Ficin concède au Mirandolain qu’Aristote a pu effectivement soutenir une forme de convertibilité entre l’Un et l’Être. Encore faut-il préciser la nature exacte des deux termes. Là où son jeune rival faisait varier les sens de l’Être, Ficin décline ceux de l’Un. L’Un existe sous deux modalités : en soi et par participation (parfaite ou imparfaite). L’Un en soi se situe donc au-dessus de l’unité éminemment participée dont la forme admet néanmoins le multiple et la composition, sur le modèle d’une substance certes incorporelle encore jointe au corps9. Au sujet du premier principe, le Stagirite non seulement n’a pas son mot à dire, mais en plus il ne saurait dire quoi que soit, sinon que Dieu correspond à l’Un et au Bien suprêmes. Ainsi, en formulant la thèse de la convertibilité, Aristote se contente de désigner cet Un et ce Bien qui peuvent être perçus par l’intellect. L’Un le plus éminent, révélé par Platon comme ineffable et qu’il ne se risque à décrire que sous le voile de la métaphore, Aristote, en son âme et conscience, choisit de ne pas en parler. En somme, il se tient délibéremment en dehors du cercle des théologiens antiques10.

Ce n’est pas tout. Ficin avance un argument implacable à ses yeux : la supériorité de l’Un sur l’Etre assure le bon accomplissement de l’union supra-intellectuelle de l’âme à Dieu. Un tel principe, commente Maude Vanhaelen, donne le « coup de grâce » à qui oserait contester la supériorité de l’Un sur l’Etre11. En clair, l’union véritable exige l’unité.

Mais de qui vient cette unité ? On est spontanément amené à répondre que c’est Dieu qui doit être absolument « Un », car s’il est Être (et a fortiori intellect) selon une égale extension, l’union prendra obligatoirement la forme d’une conjonction intellectuelle. Or, pour Ficin, ce type d’union n’en est pas vraiment une. Et ce, pour une raison très simple : la vision intellectuelle ne comble pas l’âme d’une joie pleine et entière12. L’unité de Dieu est donc moins une condition sine qua non à l’union qu’une condition de pleine validité. Si Dieu n’est pas intellect au même titre qu’Un ou Bien, alors l’âme n’a pas à s’appuyer sur son propre intellect pour s’unir à lui. Il lui incombe au contraire de déployer l’aile de la volonté, faculté dont l’objet est précisément le Bien en soi. Dans ce sillage, on renverra au très beau passage du commentaire au Parménide où Ficin assimile les idées intelligibles aux étoiles brillant au firmament et l’Un absolu aux rayons éblouissants du soleil. Si le regard peut fixer sans crainte les astres en pleine nuit, il se plisse dès les premières lueurs de l’aube. La disparition des étoiles au grand jour prouve manifestement qu’il est impossible d’intelliger le premier principe à la manière d’un astronome13.

Mais si l’union véritable est rendue possible par le caractère absolu du premier principe, tenu à distance de l’intellect, force est d’admettre que l’unité de l’âme lui est tout aussi indispensable. L’union exige donc l’unité de chacun des participants. Or, une chose est d’être tendue vers le Bien, une autre est de maintenir son unité. Pour l’âme, maintenir son unité implique d’avoir conscience de chacune de ses parties. Si l’âme doit renoncer à appréhender intellectuellement Dieu pour s’unir à lui, elle ne doit en aucun cas oublier sa partie intellectuelle. Le tout est d’accepter de la dépasser. En résumé, l’intellect est moins un moyen fiable d’accession à Dieu qu’une preuve irréfutable de la divinité de l’âme en cette vie présente : « Parmenides thinks, however, that the One cannot even be reached by intelligence, the guide of knowledge, since intelligence is multiform and transports itself toward beings through forms ; rather, beyond the intelligence’s serenity and brightness, another light shines from above, whereby our own unity is marvelously united to the One. »14.

Néanmoins, toute union est rendue possible par une certaine conformité entre l’agent volontaire et l’objet visé. Dès lors, ce qui se passe à l’échelle de Dieu a d’immédiates répercussions à l’échelle de l’âme. Attribuer l’Être à l’objet désirable qu’est le Dieu Un, c’est sérieusement mettre en péril l’unité de l’âme. Si Dieu perd son unité absolue (puisqu’il n’est plus seulement Un et Bien), symétriquement l’âme ne saurait encore être simplement « une ». Or cette âme « non une », non autosuffisante, retranchée de sa partie intellectuelle, est celle que décrit la doctrine du monopsychisme. D’où la déduction suivante : si attribuer l’Être (et donc l’intellect) à Dieu ruine l’absolue unité du premier principe, l’âme perdra simultanément son unité, mais selon un procédé inverse : non par l’attribution d’un intellect, mais par l’extraction définitive de sa propre partie intellectuelle. On l’aura compris : attribuer l’Être à Dieu en soutenant la thèse de la convertibilité des transcendantaux revient à se mettre dans les pas d’Averroès en accréditant sans détour la thèse du l’unicité de l’intellect et ses deux corollaires : la thèse de la mortalité de l’âme d’une part, puisque les âmes doivent mourir à elles-mêmes pour se dissoudre dans un intellect universel, et la thèse de l’éternité du monde d’autre part, fondée sur la non subsistance des âmes humaines, principe permettant d’échapper à l’objection d’une infinité d’âmes accumulées dans un cosmos sans commencement.

II / Deuxième cadre : l’interprétation par Proclus du Parménide

Le Parménide de Platon parvient dans le monde latin « filtré » par l’interprétation néoplatonicienne : « Thanks to Ficino, Plato’s Parmenides continued to be read through Neoplatonic lenses for nearly five centuries, until modern scholars started to distinguish the meaning of the Platonic original from that of its Neoplatonic commentators »15. Le principal canal de diffusion a été le commentaire de Proclus, lui-même véhiculé par le traité sur les Noms divins de Denys l’Aréopagite et la traduction de Guillaume de Moerbeke, largement répandue à la fin du Quattrocento florentin. Maude Vanhaelen mentionne également le Livre des Causes traduit par Gérard de Crémone dans la deuxième moitié du XIIe siècle et les Ennéades plotiniennes, traduites et commentées par Ficin à partir de 1482, à l’instigation du jeune Pic, désireux d’« explorer » en bon « passager du vent » la philosophie platonicienne. Du reste, les cercles néoplatoniciens attribuent fort naturellement chacune des trois hypothèses du Parménide aux trois hypostases du système plotinien (l’Un, le monde intellectuel, l’âme rationnelle). A première vue, tout porte à croire que le commentaire ficinien ne dévie pas la ligne académique des commentateurs de Platon. Aussi le Florentin s’érige-t-il lui-même en fervent défenseur de la position des « Platoniciens » dans le débat engagé avec Pic sur la convertibilité des transcendantaux. C’est d’ailleurs dans cette étincelante armure d’apologiste que la postérité directe enferma le maître de Careggi16. Mais si l’édition anglaise prend soin de rappeler l’ascendance néoplatonicienne du présent commentaire, c’est pour mieux faire surgir à l’intérieur d’un tel cadre bien défini les spécificités propres du ficinisme.

A / Les reprises de Ficin à Proclus

En apparence, le commentaire ficinien se présente comme une immense paraphrase du commentaire de Proclus au Parménide. Dès la première version du commentaire, alors qu’il est en train de traduire Platon à la demande de Cosme de Médicis, le Florentin manifeste une bonne compréhension de la pensée de Proclus. L’édition renvoie notamment aux annotations du Florentin sur le manuscrit de la Théologie platonicienne, fondée sur l’interprétation théologique du Parménide17.

L’introduction à la traduction latine du Parménide de 1464 assure que Platon traite ici de l’Un, principe de toute chose, et subdivise le dialogue en deux parties : la première étant une initiation à la théorie des Idées, la seconde, une série de neuf hypothèses démontrant à la fois la transcendance de l’Un absolu et la procession du multiple à partir de cette source. Ficin instaure déjà une secrète parenté entre Platon et les anciens théologiens (Orphée, Aglaophème, Pythagore et Philolaos) et affirme le statut singulier du Parménide comme dialogue théologique par excellence renfermant toutes les vérités dispersées dans les autres dialogues de Platon. Comme Proclus, Marsile est convaincu que le Sophiste, axé sur le second principe, est une propédeutique aux mystères plus élevés du Parménide (au même titre qu’Aristote vis-à-vis de Platon), traitant exclusivement du premier principe. De ce point de vue, le protagoniste du Sophiste, l’Etranger d’Elée, serait Mélissus, disciple de Parménide, dont l’esprit était nécessairement subordonné à la sagesse de son maître. Si les commentateurs modernes considèrent que le Sophiste interroge la validité de la thèse soutenue dans le Parménide concernant l’Un, pour les Néoplatoniciens, ce texte anticipe et confirme la thèse de la suprématie de l’Un sur l’Être. Par contrepoint – et en toute logique – chez Pic, c’est le Sophiste qui fait office de traité suprêmement théologique, le Parménide n’étant qu’un exercice dialectique.

Maude Vanhaelen évoque un autre recoupement typiquement néoplatonicien18 : celui du Parménide de Platon avec le Parménide présocratique. En effet, Ficin suit la tradition en soutenant (à tort) que Platon expose dans son dialogue les vues du Parménide historique, le philosophe d’Elée auteur d’un important poème parvenu sous la forme fragmentaire. Pourtant, la chose ne va pas de soi : les termes qui décrivent Dieu dans le Poème diffèrent nettement de ceux utilisés pour décrire l’Un dans le dialogue de Platon. Comment donc rapprocher les deux contenus ? L’hypothèse communément formulée est que le Parménide poète, en bon néophyte, se penche sur le second principe (« ens unum ») avant d’appréhender le plus haut de tous, décrit dans le dialogue de Platon. A en croire Ficin, du Sophiste, qui décrit le second principe, au Parménide, Platon retracerait l’itinéraire mystique de l’Eléate. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce deuxième dialogue s’ouvre sur Zénon d’Elée, comme pour récapituler les épisodes antérieurs d’un feuilleton haletant avant d’en présenter le dénouement19.

Plusieurs distinctions entre les deux Parménide sautent néanmoins aux yeux. Le divin principe étant ineffable, la forme poétique serait apparemment plus disposée à le décrire. Or, fort étonnamment, ce n’est pas au Parménide poète qu’incombe cette noble tâche. Pour sortir de l’aporie, le Florentin assimile les paradoxes du Parménide platonicien à des métaphores poétiques et allégoriques qui initient le lecteur à l’appréhension des vérités divines mais les protègent aussi du regard profane : « It was the custom of Pythagoras, Socrates and Plato to conceal divine mysteries everywhere beneath figures and veils, to modestly dissimulate their wisdom, in contrast to the sophists’ arrogance, to jest in seriousness and to joke in the greatest earnest. For this reason, at many points, in the Parmenides Plato alludes to a number of theological issues in the guise of a dialectical and almost logical game, in order to exercise the mind continuously in the apprehension of divine dogmas. »20. Toutefois, l’originalité de Ficin, remarque Maude Vanhaelen, est ailleurs : la dialectique du Parménide est moins un degré supérieur de propédeutique, comme l’envisageait simplement Proclus, qu’une forme suprême d’illumination, semblable à la « mania » des prophètes : « In addition, the Pythagoreans and Plato used suitably to blend together a large number of topics, partly after the manner of nature and partly following the pattern of Grace (partim more naturae, partim ratione gratiae) »21]. On renverra pour notre part au commentaire à la sixième hypothèse où le Florentin explique le nombre d’hypothèses, neuf au total, comme une référence directe au nombre des Muses gravitant autour du dieu Apollon, allégorie de l’Un suprême22. Pour Ficin, il faut donc nettement distinguer les syllogismes aristotéliciens de la dialectique platonicienne du Parménide, considérée comme hautement poétique. Une hiérarchie que Pic, naturellement, ne saurait accepter. Selon lui, la sagesse universelle se diffracte en plusieurs formes d’égale extension les unes par rapport aux autres. Les symboles platoniciens ne sont donc pas plus légitimes de recouvrir la vérité que ne le sont les figures aristotéliciennes : « De la même façon qu’Aristote a dissimulé sous la figure de la spéculation philosophique et obscurci par la brièveté du style une philosophie plus divine, que les philosophes anciens ont voilée sous des fables et des mythes, de la même façon Rabbi Moïse d’Egypte, dans le livre que les Latins appellent le Guide des égarés, paraît cheminer avec la philosophie à travers l’enveloppe superficielle des mots, et embrasse, par l’intelligence cachée du sens profond, les mystères de la Cabale »23.

B / Les écarts de Ficin par rapport à Proclus

Apparemment, Ficin paraphrase de nombreux passages du commentaire de Proclus et de sa Théologie platonicienne, mais la lecture attentive de Maude Vanhaelen porte au jour un ombrageux « middle path » creusé entre Plotin et Proclus. La raison de l’écart est d’abord matérielle : le manuscrit étudié par le Florentin n’est intact que jusqu’à la fin de la première hypothèse. Une aubaine pour Ficin : il peut ainsi mettre en scène son cheminement dans les méandres du texte platonicien comme une « divine comédie », jouée dans un premier temps sous la conduite de Proclus, nouveau Virgile, puis en solitaire, comme Dante au sortir du Purgatoire : « Through these parts, or rather these impassable regions, we have hitherto had the guidance, or at least the indications, of Proclus and Syrianus. From this point on, however, since nobody guides us, we must proceed with the guidance of God and then trust solely the power of divine inspiration. »24.

Plus significativement, Proclus et Ficin adoptent deux postures différentes face au Parménide. Proclus considère le dialogue comme un texte essentiellement religieux, destiné à mener l’initié à la contemplation de la vérité divine en lui fournissant une méthode. De son côté, Ficin privilégie la nature mystique du dialogue, persuadé qu’il renferme les mystères permettant d’accéder à l’union avec Dieu25. Autrement dit, le dialogue de Platon livre moins des clefs méthodologiques que la clef des champs, celle qui ouvrira directement sur le premier principe : l’identification amoureuse à l’Un par le dépassement de l’intellect. Pareille lecture conduit le Florentin au-delà des sentiers proclusiens : il refuse notamment de faire dériver de l’Un une hiérarchie de dieux et d’intercaler ainsi des présences tierces entre l’âme et son créateur. Si dieux il y a, ils ne peuvent trôner qu’au sein même de l’âme humaine. Aussi est-elle invitée à prendre la mesure de cette part divine, repliée dans l’intimité de son être. C’est donc lorsqu’il interprète la théorie des hénades que Ficin se détache le plus clairement de Proclus26. Point qu’il nous faut désormais détailler. La théorie des hénades est à Ficin par rapport à Proclus ce qu’elle est à Proclus par rapport à Plotin : un lieu de fracture. En effet, Proclus entend par elle résoudre l’aporie du schéma plotinien des trois hypostases : comment le multiple peut-il dériver de l’Un ? Comment de l’absolue simplicité, de l’unité pure, l’extrême complexité du réel peut-elle procéder ? Seule réponse possible aux yeux de Proclus : intercaler entre l’Un et le multiple présent dans l’Etre un moyen terme qui évite tout contact direct sans empêcher pour autant, comme le ferait une digue, l’écoulement du Bien. Les hénades ne sont rien d’autre que des révélations directes de l’Un imparticipable, assimilées aux dieux du polythéisme et dépêchées pour continuer la procession tout en sauvegardant l’unité absolue du premier principe. Ainsi, le sujet décrit par la deuxième hypothèse du Parménide est moins l’Etre universel que l’entière procession de l’Un ; en d’autres termes, les différents niveaux par le biais desquels l’Un s’associe à l’Être. Le schéma plotinien se voit dès lors considérablement aménagé : la multiplicité qui se trouvait dans l’intellect directement émané de l’Un se recueille désormais dans l’être produit par l’intermédiaire des hénades. En référence au double plan où se tient Dieu, à la fois Un (tourné vers lui) et Bien (tourné vers la création), les Idées manifestent une nature hybride : transcendantes et communicables à la fois27. En reprenant la théorie des hénades, Ficin ne cherche pas à résoudre comme Proclus le paradoxe de la procession du multiple à partir de l’Un. Il se concentre plutôt sur une autre aporie : comment un être fini peut-il rejoindre l’infinité divine ? Formulé autrement : par quelle voie nous est-il plus facile d’atteindre Dieu ? Pour Ficin, la nature des hénades révèle non seulement la voie à emprunter pour atteindre Dieu – celle de l’unité de l’âme – mais aussi le mode de cette union : l’immédiateté. Alors que Proclus considérait les hénades comme un moyen terme entre l’Un et l’intellect, Ficin les définit comme des divinités siégeant à l’intérieur de la part intellectuelle de l’âme. D’où la thèse suivante : les unités qui jusque-là tenaient le rôle d’intermédiaires entre Dieu et l’âme servent désormais à contester la nécessité d’une intercession extérieure28. Le Florentin réinterprète ainsi la théorie des hénades à l’aune de la doctrine néoplatonicienne de l’unité (autant dire divinité) de l’âme. Comme précisé plus haut, seule l’unité intérieure assure, tel un tremplin, l’immédiateté de la relation de l’âme à Dieu : « […] we balanced our negations by stimulating the divine force of our unity through an erotic affect (eatenus divinum unitatis nostrae vigorem affectu quodam amatorio suscitemus), a force that will immediately transport us to the very Unity that transcends us, and enable us to enjoy divine Unity through our own unity (per unitatem nostram), when we have let go of the motion of reason and the multiplicity of intelligence, striving solely through unity toward the One, and toward the Good through love. »29.

En rappelant la nécessité de ramener l’âme à l’unité, Ficin fait d’une pierre deux coups : (1) il réaffirme par un effet de symétrie le principe de l’unité divine, et avec lui caractère supra-intellectuel de l’union des deux « uns », l’âme et Dieu. « Coup de grâce », pour reprendre l’expression de Maude Vanhaelen, qui disqualifie d’un trait la thèse de la convertibilité de l’Un et de l’Être ; (2) il rappelle que l’intellect ne peut se situer en dehors de l’âme, qui alors ne serait plus une, et en profite pour renouveler sa critique d’un intellect unique et séparé.

Conclusion

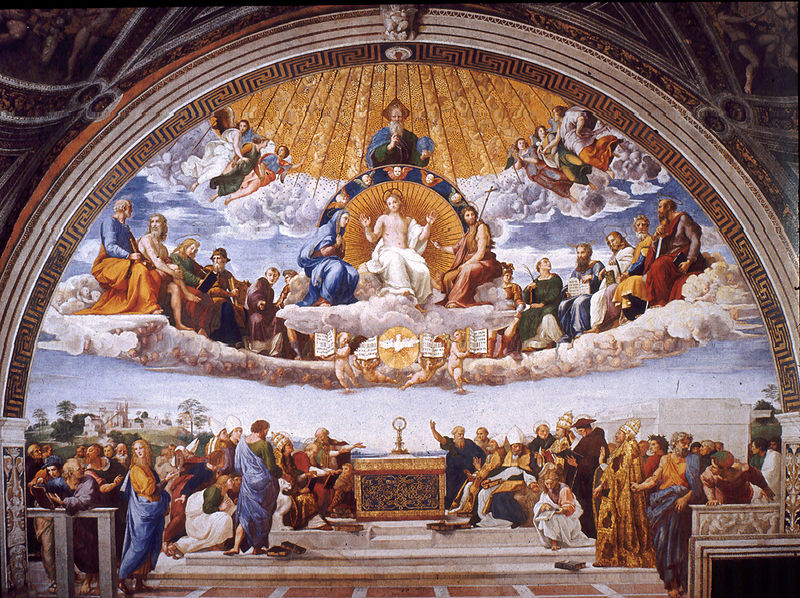

Raphaël, « L’Ecole d’Athènes » (fragment), Chambre de la Signature (Musée du Vatican), 1509-1510.

Pour synthétiser les enjeux posés par le Commentaire ficinien au Parménide, on partira d’une remarque de Maude Vanhaelen au sujet de la tâche que Platon aurait confié à Aristote : « While Plato had uniquely revealed the truth about the nature of the highest principle, the One-above-being, Aristotle had only treated of the second principle, the one-equal-with-being, respecting in silence the superior wisdom of his master. This view was to be immortalized visually two decades later by Raphael in his celebrated fresco The School of Athens, which represents Plato pointing toward the heavens and Aristotle extending his hand toward the earth. »30. L’occasion de reprendre à notre tour la référence à la célèbre toile de Raphaël en montant une fiction légèrement anachronique (la toile est de 1509-1510). Imaginons que les deux principaux acteurs de la controverse autour du Parménide – Ficin (disparu en 1499) et Pic (disparu en 1494) – déambulent côte à côte dans la Chambre des Signatures au palais du Vatican. Leur regard se pose sur l’imposante fresque murale. L’envie leur prend subitement de rédiger des bulles au-dessus du couple Platon-Aristote et de révéler ainsi aux spectateurs le fruit de leur pensée.

Ficin se lance le premier. Il commence par analyser la scénographie de la toile dans ses moindres détails et ne tarde pas à manifester un profond enthousiasme : au beau milieu d’un banquet de philosophes classiques, se dressent les deux plus grands esprits que la terre ait jamais portés : Platon, tenant le Timée d’une main, indique de l’autre le ciel des Idées tandis qu’à sa droite, son disciple Aristote, portant son Ethique, pointe le doigt vers les réalités matérielles. Comme le souligne Maude Vanhaelen, tout semble parfaitement illustrer la position ficinienne, sinon dissidente du moins novatrice par rapport aux « Platoniciens » qui l’ont précédé. Loin de souscrire aveuglément à une tradition qui surélève par principe Platon sur Aristote, les deux penseurs se tiennent ici sur une même marche, l’un n’étant aucunement surélevé par rapport à l’autre. Plus que la supériorité, Ficin soutient la complémentarité des deux esprits. C’est d’un commun accord qu’Aristote, bien au fait des thèses de son maître, oriente ses recherches autour du second principe, celui-là même que décrit la deuxième hypothèse du Parménide. Si Platon occupe une place suréminente dans l’antique théologie, ce n’est pas en tant qu’il surpasse Aristote, mais en tant qu’il est l’aboutissement des révélations successives d’Hermès Trismégiste, Zoroastre, Orphée et Pythagore. Pour Pléthon déjà, les Oracles chaldaïques étaient la première expression d’une doctrine à laquelle Platon donna ensuite une formulation plus parfaite. Dans les bulles hypothétiques, on lirait donc au-dessus de Platon : « Aristote, regarde-moi, les choses d’en haut, j’en fais mon affaire. Calme donc tes élans théologiques et contente-toi d’analyser les dérivés de l’Un suprême, que tu sais parfaitement ineffable. » ; et Aristote de lui répondre en citant – évidemment à son insu – la prose rimbaldienne : « A vos ordres mon très vénérable Maître… Moi qui me suis dit ange ou mage, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre ! »31. Seule ombre au tableau, que le Florentin se hâterait de corriger d’un trait de plume : le titre du dialogue que Platon tient sous le bras. Il va sans dire qu’aucun dialogue ne saurait égaler la densité théologique du Parménide, et surtout pas le Timée, appendice cosmologique malencontreusement placé dans les mains du divin Platon. Après modification, il devient impossible de faire jouer la « Dispute du Saint-Sacrement », qui figure sur la paroi opposée de la Stanza, contre « L’Ecole d’Athènes », injustement perçue comme une vision profane du savoir. Au contraire, si les fresques se font face, c’est pour mieux manifester aux regards initiés leur profonde convergence.

Raphaël, Dispute du Saint Sacrement, chambre des Signatures, 1509-1510

Aussi étonnant que cela puisse paraître, on peut tout aussi bien glisser « L’Ecole d’Athènes » en toile de fond des arguments pichiens soutenant la convertibilité des transcendantaux. Thèse qui, rappelons-le, fournit aussi la structure de la concorde entre Aristote et Platon, énoncée en termes de convertibilité. En effet, qui reconnaît-on sous les traits du vénérable Platon ? Le Stagirite en personne, dont une esquisse fort ressemblante circulait dans les cercles d’artistes32. A travers Platon, c’est Aristote qui lève le doigt pour réclamer son droit à contempler le ciel. La superposition de figures décrit ainsi l’égale valeur des deux philosophes et leur commune tension vers les vérités supra-intellectuelles. On retrouve bien l’idée maîtresse du De Ente et Uno, celle-là même qui poussa Ficin à répliquer au « mirandus juvenis » en publiant son commentaire au Parménide : Platon marcherait dans les pas de son disciple et non l’inverse. En se tournant vers Platon, c’est bien sur Aristote que l’on tombe. D’où un autre pari : comme le docteur florentin, le comte de La Mirandole n’aurait sans doute pas tardé à corriger le titre du dialogue que Platon tient fermement contre lui. En fait, Raphaël ne voulait pas représenter l’affection particulière du maître de l’Académie pour le Timée, et encore moins pour le Parménide – simple exercice dialectique – mais bien pour le Sophiste, que les Platoniciens avaient injustement relégué à un rang inférieur. Ainsi, on ne s’étonnera pas de voir Pic attribuer à Platon (par la bouche d’Aristote) le discours prêté à l’allégorie de la théologie dans l’Oratio sur la dignité de l’homme : « Venez à moi, vous qui avez été dans la peine, venez et je vous restaurerai, venez à moi, et je vous donnerai la paix que le monde et la nature ne peuvent vous donner »33. Une dernière remarque. Avant de quitter la Stanza, imaginons que Jean Pic fasse demi-tour et se poste, émerveillé, devant la « Dispute du Saint-Sacrement ». Un détail ne manquerait pas d’attirer son attention : le profil de Dante, émergeant de la foule des théologiens, juste derrière le pape Sixte IV, lui-même devancé par saint Bonaventure. A n’en pas douter, seule une « Théologie poétique » peut prendre en charge l’accord des esprits. La vérité se métamorphose bien en plusieurs formes d’égale valeur, tournée vers un seul et même miracle. Comment résumer plus clairement le sens que Pic attribuait à la « concorde » intellectuelle : une commune adoration sous l’apparence – trompeuse – d’une « Dispute ».

- Commento, II, 3, p. 110

- Conformément à la volonté de Pic, le manuscrit du Commento ne fut jamais publié du vivant de l’auteur. Il ne figure pas non plus dans la première édition de ces œuvres complètes, établie par son neveu Jean-François en 1496.

- Marsile Ficin, Commentaire sur le Traité de l’amour ou le Festin de Platon, trad. anonyme du XVIIIe siècle éd. par S. Matton, Milan, Archè, 2001, II, 3, pp. 99-101 : « Les anciens théologiens avaient raison de placer la bonté au centre et la beauté dans le cercle. Le seul centre de toutes choses est Dieu. Quand les théologiens ont placé la bonté dans le centre, il faut remarquer avec eux que ce centre est un, et que c’est dans quatre cercles qu’ils ont placé la beauté. Le centre de toutes choses est Dieu, comme nous l’avons déjà dit, et les quatre cercles, qui sont l’esprit, l’âme, la nature et la matière, font leurs révolutions autour de ce centre. […] La bonté de toutes les choses est le Dieu unique par lequel toutes choses sont bonnes. La beauté est un rayon de Dieu qui est répandu sur les quatre cercles dont nous avons déjà parlé. Ce rayon représente toutes les espèces sur ces quatre cercles, mais différemment. En effet, ces espèces sont des idées dans l’esprit, elles sont des raisons dans l’âme, des semences dans la nature et des formes dans la matière. C’est pourquoi dans ces quatre cercles l’on aperçoit quatre éclats bien différents. »

- Parmenides, Part I, chap. XXXIX, p. 175 : « Finally, the light of the good within all the intelligible objects and intellects and in the universal being is the super-essential Unity and Goodness infused by God into the divine beings. » ; Ibid., Part II, chap. LXXXIV, p. 197, [on souligne] : « To return to our subject, ideal beauty, proceeding from the Unity that we have just mentioned, as if proceeding from light, through the Ideas as if through many rays, shines out as the splendor of light. Unity is the highest limit of the intelligible world, beauty is its ultimate limit. In between lie the essential one and the unique essence, as well as limit and infinite, then substance, life, intellect, as well as the five general things, followed by the Ideas proper to species and finally the multiform modes of species. »

- Aussi le Florentin recommanda-t-il à Pic de suivre d’abord une formation à Padoue auprès des humanistes aristotéliciens avant de franchir le seuil de la philosophie platonicienne. Cf. Lettre de Pic à Ficin (1482), in Raymond Marcel, Marsile Ficin, op. cit., p. 471 : « Parce que ton opinion et celle d’hommes très qualifiés fut toujours que quiconque voulait unir l’Académie aux Péripatéticiens devait être familiarisé d’une manière objective et complète avec l’une et l’autre doctrine, j’ai pensé que je devais pénétrer dans ce domaine pour que, dans la mesure de mes moyens et en y apportant le plus grand soin et la plus grande application, je puisse comparer tantôt Platon avec Aristote, tantôt Aristote avec Platon. » ; Remarquons que c’est exactement cette stratégie de balancement que le Mirandolain mettra plus tard en pratique dans son De Ente et Uno.

- Première des 17 conclusions conciliant les affirmations d’Aristote et de Platon

- Marsilio Ficino’s preface, in Parmenides, Part. I, pp. 33-34, [on souligne] : « Aristote himself blended the highest form of dialectic with divine matters in imitation, I suppose, of Pato, who used the term « dialectic » to designate theology in the Republic. »

- Parmenides, Part. I, chap. XLVII, pp. 223-224, [on souligne] ; cf. Maude Vanhaelen, « The Pico-Ficino controversy : new evidence in Ficino’s commentary on Plato’s Parmenides », Rinascimento XLIX, 2009, pp. 1-39 : « By invoking the Neoplatonic definition of the Good as the universal object of desire, a definition that is based upon Plotinus’ reinterpretation of Aristotle’s definition of the individual good, Ficino intends to demonstrate that Aristotle’s final cause, far from being an innovation, is in fact a re-appropriation of a definition established by the ancient theologians, which is the only theological discourse capable of describing the ineffable and unknown God. »

- Parmenides, Part I, chap. 2, p. 41, [on souligne] : « Just as reason and nature teach us to reach the purest forms of heat and light, starting from heat or light that are mixed with cold and darkness, and the incorporeal substance that is separate from the body, starting from the substance that is incorporeal but joined to the body (and similarly, how to reach eternal being, strating from the temporal being that in some way is mixed with not-being), so they teach us how to reach, starting from the unity that is joined to essence, the unity that is totally separated from essence. »

- Parmenides, Part. I, chap. XLVIII, p. 225, [on souligne] : « So when he [Aristotle] makes being equal to the one and the good, he might mean the one and the good that can be perceived by the intellect by the intellect and comprehended by being. But the more eminent One, which his master Plato reveals as completely ineffable and unknownable, he does not approve of with words, but rather honors in silence (sed potius silentio veneratur). »

- Introduction, p. xxv

- Parmenides, Part. I, chap. XXXVIII, p. 167 : « By these arguments it is concluded, therefore, that intelligence, however visionary it is in itself, cannot constitute the good for us, because it does not naturally contain the very properties of the good. In other words, intelligence is not sufficient to make us happy (non enim sufficit intellegentia nobis ad beate vivendum) ; the presence of the Good is necessary. But since our intellect is the image of the first intellect, it seems to follows that, just as our very intelligence is not the good for our intellect, so simple intelligence is not by itself the highest Good for the first intellect. Otherwise, if the Good was defined solely by virtue of the first intelligence, then each knowing being would be content with its own simple intelligence, which would be its own highest good. So the conclusion is that the Good is superior to the first intellect, since happiness for each knowing being is not defined by intelligence on its own, but by the pure presence of the Good. »

- Parmenides, Part. I, chap. XLIV, p. 201 : « Likewise, just as we contemplate the sun with closed eyes, we receive, or rather worship the light of the Good by closing the eyes of our intelligence (« coniventibus oculis ») because it is forbidden and impious to ever direct our intelligence’s gaze toward that which is superior to the intelligible. Thus, having divined the Good beneath its gleaming, elusive light, rather than seeing it directly, we presently trace our steps back to the intellect and the intelligble objects (just as from the sun that we observed with closed eyes we go back to the firmament and the stars) and then again to discursive reasonig and discussion. But when eventually we come back here, how can we possibly conceive and speak about the Good ? Surely we must use a concept that is utterly similar to the tranquility of a mind (simillimum mentis) that has been raised to that place. Yet that tranquility of mind is unified to the highest degree and simple and most excellent. It is by analogy with this tranquility of mind therefore that we call God One and Good. » ; Ibid., Part II, chap. LXXVII, p. 161 : « Hence Homer says that Almighty Jupiter cannot be perceived even by the perception of the sun. Similarly, we must consider that the first principle cannot be known by opinion, knowledge or intelligence, however excellent these are, but can ultimately only be perceived by erotic unity, when that unity is divinely illuminated. »

- Parmenides, Part II, chap. LXXVIII, p. 165

- Introduction, p. xiv

- Introduction, p. xvi : « Giles of Viterbo requested his protégé Nicolaus Scutellius to establish a translation (in fact a paraphrase) of Proclus’ Parmenides commentary, which allowed him to continue the work of Ficino and underline the affinity between Neoplatonism, Christianity, and the Kabbalah ; Francesco Patrizi invoked Ficino’s theological interpretation of the Parmenides to confirm the absolute superiority of Plato over Aristotle. »

- Introduction, p. xiv : « The annotations, coupled with what Ficino says in the introduction to the dialogue, show that the Florentine philosopher had developed as early as 1464 a profound understanding of Proclus’ method and doctrine. »

- Introduction, p. xxviii

- Parmenides, Part II, chap. LV, p. 33 : « Since all things are denied of the One in the first hypothesis, when Parmenides here declares that he will start the discussion from his own « one », we should not understand that he properly starts from the one being, but from the absolute One, on which depends the one being, and so he immediately ascends from the one being to the One, in order to first deny in the first hypothesis and then assert in the second all the attributes that he had asserted in his poem : « universal », « intelligible », « spherival » and so on. » ; Ibid., chap. LVI, p. 37 : « This we call the intelligible world (mundum intellegibilem) ; this is the universal intelligible sphere that Parmenides celebrates in his poem and labels the one being (unumque ens). As stated in the Sophist, it is the first being, and not the One, since it is not indivisible ; it is not, therefore, the first One, since the real One is completely indivisible and thus partakes of no multitude. »

- Marsilio Ficino’s preface, p. 35

- Ibid., [on souligne

- Parmenides, Part. II, chap. CIII, p. 303 : « Parmenides was not only a philosopher, but also a divine poet, who sang of philosophical mysteries in his poems. He also acts as a poet in this dialogue. For it is as a poet that he celebrates the number nine, which is traditionally consecrated to the Muses. Surely it is by way of nine hypotheses, as if they were the nine Muses who are guides to knowledge, that he leads us to truth and Apollo. For as he moves toward the absolute One, he seems to move toward Apollo. It is by this name « Apollo » that his Pythagorean colleages often designate mystically the absolute One, since Apollo, as the Platonists and Plato also teach us, means the simple Separator devoid of multitude. In addition, he acts in a more precise way as a poet when he uses words in different senses ; for instance, he uses the term « one » in different senses throughout the dialogue, and often the meaning of words varies in different passages. »

- Conclusion cabalistique 63 ; voir à ce sujet S. Toussaint, L’Esprit du Quattrocento, Champion, 1995, p. 90 : « Aristote dissimula sous l’apparence spéculative de son exotérisme et dans l’obscurité de ses axiomes lapidaires toute la profondeur latente de la Cabale dont Maïmonide a su pénétrer les mystères sub cortice verborum[…]. Pic énonce que les axiomes d’Aristote, que la brevitas verborum péripatéticienne sont un mode d’énonciation des énigmes posées par les principes divins… »

- Parmenides, Part II, chap. LXXIX, p. 177 ; voir aussi chap. LXXVIII p. 163 : « I also very much agree with the following doctrine of Proclus who is often my guide (nostri valde) : when we use the name one, it is not the One in itself that we express but our own innermost one, which proceeds from the One into us, and is the hidden concept of the One »

- Introduction, p. xix : « In other words, he is not a professor of philosophy or a theologian, but a visionary, a man in search of the path that will lead him to the God. »

- Introduction, p. xxvii : « As in the case of the henads doctrine, Ficino clearly shows himself to be an unsystematic philosopher less interested in providing a rigorous description of the universe based on a somewhat rigid and systematic interpretation of the Parmenides’ final part than in finding some way to achieve mystical union with God. »

- Parmenides, Part I, chap. XXVIII, p. 95 : « Surely according to Plato the Idea must have two properties : firstly, a transcendent substance, that is, a substance that has no mingling or association with nature, nor any inclination toward the forms in nature, and secondly a power and an action that can be communicated throughout the universe, and which diffuse everywhere the Ideas’ gifts by virtues of their own presence. So we call the first property, transcendance, and the second communicable providence. » ; de quoi sortir du double écueil des Stoïciens qui accordent la communicabilité au point de leur refuser la transcendance, et des Péripatéticiens, qui accordent la transcendance au point de leur refuser la communicabilité

- Parmenides, Part II, chap. XCIV, p. 241 : « Among the hypercosmic gods, or if you prefer, the angels (they are the same) some are closer to the intelligible world, others are as close as possible to the sensible world, others are in the middle. Syrianus and Proclus call the first one intelligble, the second, intellectual, the third, both intelligible and intellectual. I would rather call all of them superior, inferior and intermediary gods, but all are hypercosmic. Among the cosmic gods, there are also three orders : the superior, the inferior, and the intermediaite. In the first order, there are the souls of the greater spheres, in the middle, the souls of the stars, in the last, the invisible divinities contained within the spheres. I leave aside for the moment the other distinctions among the hypercosmic and cosmic gods, especially such as they have been established by Syrianus and Proclus. These philosophers attempt to demonstrate that Parmenides introduces as many orders of gods as there are propositions in the first and second hypotheses. But as I have said elsewhere, I do not approve of such inquisitiveness, and I reject this distinction, which they pursue in a manner that is more laborious than useful. »

- Parmenides, Part II, chap. LIII, p. 25

- Introduction, p. xxi

- « Adieu », Une Saison en enfer

- Voir Daniel Arasse, Histoires de peintures, Denoël, 2005, p. 124 : « On a avancé que c’était [Platon] le portrait de Léonard de Vicin, mais c’est une erreur, car Raphaël ne l’avait pas vu depuis au moins une dizaine d’années lorsqu’il a peint cette fresque. Raphaël utilise un dessin qui était connu à l’époque, parce qu’il circulait en Italie, censé représenter le Philosophe i.e. Aristote. Raphaël a donc l’intelligence de donner à Platon les traits du Philosophe, i.e. Aristote. C’est ça, être néo-platonicien. »

- Oratio, op. cit., p. 23