Yannis Constantinidès est philosophe ; spécialiste de Nietzsche, il est l’auteur d’un recueil de textes commentés de ce dernier [Nietzsche, Hachette supérieur, 2001.[/efn_note], ainsi que d’une étude comparée avec maître Dôgen 1.

Il vient de publier Le nouveau culte du corps 2, un essai décapant sur les tendances « idéalistes » de notre époque – idéalistes, c’est-à-dire, au sens nietzschéen : mortifères. C’est autour de ce dernier livre que j’ai souhaité le rencontrer.

La première partie de l’entretien a pour objet le culte du corps idéalisé ; la seconde partie abordera la sagesse du corps réel.

Je remercie Yannis Constantinidès pour sa générosité et disponibilité.

Le monde des technologies contemporaines

Actu-Philosophia : Dans la courte recension que je faisais de votre dernier livre, Le nouveau culte du corps [Lire [la recension sur ce site.[/efn_note], je qualifiais de technophobes certains de vos propos, notamment ceux sur la dépendance accrue de l’homme contemporain envers les prothèses techniques. Vous souhaitiez répondre sur ce point.

Yannis Constantinidès : Mon propos sur la technique est critique bien sûr, mais je ne parlerais pas pour autant de technophobie. Mon but dans ce livre n’est pas de dénoncer la technique, mais d’examiner les effets qu’elle produit sur le corps. Ces prolongements techniques du corps l’améliorent-ils réellement (ce qu’on appelle le self-enhancement) ou bien le dénaturent-ils ? Ma cible véritable est le post-humanisme, qui véhicule l’idée selon laquelle l’homme de l’avenir sera un mixte d’homme et de machine, ce qui aboutira à une reconfiguration totale du corps.

Depuis que j’ai publié ce livre, j’ai lu un Américain, post-phénoménologue, Don Ihde, qui dit des choses très intéressantes sur la « texture » technologique de notre existence. Il propose une idée, que j’aurais pu reprendre pour être plus nuancé : il faut arrêter de parler de la technique en général (c’est vrai que nous avons ce défaut, nous autres philosophes, de parler de la Technique comme s’il s’agissait de quelque chose de simple et d’homogène). Il faut toujours préciser de quelle technologie on parle, car toutes n’ont pas la même finalité ni les mêmes objectifs. Il faut parler des diverses technologies en situation. Je suis d’accord là-dessus, mais il n’en reste pas moins que son appréciation des nouvelles technologies est trop positive. (Un peu comme le livre iPhilosophie que vous avez également recensé [Vincent Billard, iPhilosophie : comment la marque a la pomme investit nos existences, presses de l’université de Laval, 2011. Lire [la recension sur ce site.[/efn_note], qui portait aussi sur les modifications apportées par ces technologies et que vous jugiez favorablement). Don Ihde veut montrer que les nouvelles technologies ne sont pas anodines, mais qu’elles transforment notre rapport au corps, ce qu’on peut aisément admettre. Il reprend la métaphore de Merleau-Ponty pour qui la canne de l’aveugle fait office d’yeux. Don Ihde dit que les nouvelles technologies, les téléphones portables par exemple, ne sont pas que des appendices, des prolongements actifs du corps comme la canne de l’aveugle. Il faut prendre en considération les modifications « physiologiques » qu’elles induisent : le changement dans le rapport à notre corps, dans notre vision du monde.

C’est dire qu’il faudrait envisager de reprendre la notion phénoménologique de monde vécu pour décrire les nouvelles technologies. Avec l’omniprésence des technologies, qui forment désormais comme l’arrière-fond ou la texture de l’existence, on aboutit à un nouveau monde vécu. La technique a toujours existé bien sûr, mais ce qui fait la singularité des technologies contemporaines, ce sont leurs multiples capacités et le fait qu’elles sont directement en prise avec le corps. Elles ne sont plus seulement extérieures à la nature, comme si elles venaient s’y surajouter. Elles créent littéralement un monde parallèle.

Pour revenir au reproche de technophobie, je dirais que ma critique porte sur ce que les technologies font au corps, comment elles réduisent son autonomie. Je m’attache à montrer que les techniques deviennent elles-mêmes autonomes, aux dépens du corps. Si elles augmentent bien les capacités du corps, il faut voir ce qu’elles nous prennent en contrepartie en termes d’autonomie.

Du coup, je suis assez proche de la critique de McLuhan dans Pour comprendre les médias, même si je ne l’ai pas mobilisé dans mon ouvrage. Dans un chapitre intitulé « Narcisse et narcose », il parle de la torpeur de Narcisse confronté aux nouvelles technologies. Celles-ci nous font entrer dans un monde parallèle, qui tranche avec le monde ordinaire. Comme Narcisse dans le mythe ne reconnaît pas son image, nous nous reconnaissons à peine une fois modifiés par les technologies actuelles. Il y a une rupture entre notre être « augmenté » et notre être naturel. McLuhan dit que le prolongement va de pair avec l’amputation, et cela me semble très juste.

En résumé, les techniques prolongent bien sûr le corps, améliorent tout ce qu’il peut faire, mais par le même mouvement l’amputent de ses capacités propres. Plus nous confions aux machines, plus nous retirons au corps : la mémoire, le sens de l’orientation, l’imagination bientôt, etc.

AP : Pourquoi l’imagination ?

YC : J’en parle dans le premier chapitre de mon livre. Notre imaginaire est confisqué par les multiples spectacles qui s’offrent à nous. Nous pensons et imaginons dans les cadres qui nous sont déjà proposés. L’adolescent d’aujourd’hui, découvrant l’amour, est forcément influencé par les images pornographiques. Il peut difficilement laisser vagabonder son imagination, former ses propres fantasmes. Mais le porno mainstream, si l’on ose dire, ne triomphe pas partout heureusement. Au Japon par exemple, l’imaginaire érotique est très différent du nôtre. Il nous paraît même bizarre, pervers aussi peut-être… Leurs fantasmes sont moins convenus, moins banals.

AP : J’avais l’impression qu’on était aujourd’hui envahis par cette pornographie japonaise (les hentai). La culture japonaise a-t-elle traditionnellement mis en avant une éducation sexuelle plus…

YC : … plus libre, moins culpabilisée ?

AP : C’est la culpabilité selon vous qui fait, encore aujourd’hui, la spécificité de notre culture ?

YC : Oui ! Il est clair qu’au Japon, il n’y a pas de culpabilité vis-à-vis du corps. Ce qui nous apparaît tabou, par exemple les très jeunes filles, est le grand fantasme au Japon : les écolières, avec leurs petites jupes qui remontent… Dans les spectacles érotiques, les gens réclament que la danseuse arrive habillée en écolière.

AP : Il paraît d’ailleurs qu’ils ont des distributeurs de culottes d’écolières usagées.

YC : Ah bon ?… Je ne connais pas le hentai, mais pour avoir été au Japon, j’ai pu constater que leurs fantasmes sont vraiment différents des fantasmes habituels en Occident. L’humiliation, le bondage, y existent aussi bien sûr, mais l’imaginaire érotique y a une tout autre tonalité qu’au Japon.

Corps glorifié, corps culpabilisé

AP : Ne peut-on pas dire que nous sommes dans une époque qui est sortie de la culpabilité (culpabilité qu’on attribue généralement au christianisme, à sa condamnation du corps et de la sexualité – je pense à la phrase de Nietzsche : « le christianisme n’a pas tué Eros mais il lui a donné du poison à boire ») ?

YC : Je ne le crois pas du tout. Notre rapport au corps est loin d’être déculpabilisé ; la culpabilité s’exprime simplement de façon plus détournée. Prenons l’exemple bien connu de la culpabilité que l’on ressent par rapport à son poids ou son apparence physique. Aujourd’hui, le malheur absolu est d’être laid ou (et) gros. Il y a soit une réparation possible par la chirurgie esthétique soit une rédemption par le sport et l’effort. On retrouve toujours une tonalité religieuse – ce n’est pas un hasard – dans cette idée de se dépasser soi-même, de ne pas se laisser aller. La pente du péché devient la pente du surpoids. Il faut imaginer la vie d’une adolescente un peu ronde aujourd’hui, le cauchemar que cela doit être de toujours se comparer à l’image de la femme idéale.

AP : Il y aurait ainsi un transfert dans la culpabilité, qui n’est plus d’avoir un corps, mais d’avoir un corps qui n’est pas parfait.

YC : Voilà, de ne pas avoir le bon corps.

AP : Vous comparez cela, en un raccourci saisissant, au corps glorieux qu’on nous promet dans la religion chrétienne. Je crois que Saint Thomas dit que quand on sera au paradis, on aura notre corps glorieux, celui qu’on a à 33 ans, l’âge du Christ. Si on meurt plus vieux, on retrouve son corps de 33 ans ; et si on meurt avant 33 ans, on aura celui qu’on aurait eu si on avait vécu jusque-là…

YC : Je parle en effet du corps glorifié, par analogie avec le corps glorieux du christianisme. C’est Giorgio Agamben qui fait cette remarque dans Nudités : lorsqu’on cherche à en savoir plus sur ce corps glorieux, on entre dans toutes sortes de contradictions. Celle de l’âge, dans lequel est figé le corps au paradis, mais aussi celle des fonctions naturelles : qu’advient-il de la nutrition, de la défécation, etc., si on a un corps glorieux ? Beaucoup de Pères de l’Église se sont cassé la tête à chercher des solutions, souvent très subtiles, très amusantes…

Le corps glorifié est le corps mis en avant, idéalisé, ce que j’appelle aussi le corps rêvé, qui est littéralement un corps de rêve. On peut bien sûr l’imaginer, mais on risque peu de jamais coïncider avec lui. Même le fondu de muscu, même la jeune fille accro à la mode, seront toujours en deçà du corps parfait. La plus belle femme du monde aura toujours cet idéal au-dessus d’elle. Elle s’en approchera certes, mais elle mesurera toujours en même temps ce qui l’éloigne de la perfection absolue.

AP : La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu’elle a.

YC : On a mis en place un idéal inaccessible, un corps absolument hors de portée. Le fait de ne pouvoir l’atteindre fait penser à la Chute biblique. On retrouve là encore une idée nettement religieuse : on souffre de cette incarnation (trop grande incarnation dans le cas des obèses !) dans ce corps imparfait qu’est le corps réel. Le corps glorifié est débarrassé des pesanteurs matérielles, des besoins naturels. Il n’a plus ni faim ni soif. Personne n’imagine par exemple un top-modèle en train de manger…

AP : Et encore moins en train de déféquer !

YC : En effet ! Même quand elles font de la publicité pour des produits alimentaires, on remarquera que les top-modèles ne mangent jamais vraiment, ce qui est quand même une contre-publicité ! Si vous regardez les publicités équivalentes au Liban ou en Turquie, les gens mangent de bon cœur. Pour prouver évidemment que c’est bon. Dans les pays les plus « avancés », au contraire, les mannequins payés pour faire la promotion des produits rechignent à les consommer. Elles les touchent du bout des lèvres (et encore…) comme si c’était salissant pour un corps « parfait » de manger…

AP : D’un point de vue médical, un corps débarrassé de ses fonctions essentielles, c’est un corps d’anorexique : je veux une telle maîtrise sur tout ce qui entre et sort de mon corps que cela en devient pathologique…

YC : Oui. Il est évidemment difficile de savoir s’il y a de nos jours plus de cas d’anorexies que par le passé, mais cela me semble très probable. Ce qui est intéressant dans l’anorexie, ce que j’appelle « l’idéalisme du corps », c’est que l’anorexique exprime parfaitement ce rapport ambigu à son corps, que l’on cherche à maîtriser, à neutraliser même. Le fait de se priver délibérément de nourriture est ainsi une manière de montrer que l’on peut s’affranchir des besoins naturels.

AP : C’est une manière d’affirmer qu’on n’est pas son corps.

YC : Qu’on ne se réduit pas à son corps.

AP : Il y a tout de même une ambiguïté dans la culture d’aujourd’hui, car on y est, je crois, fortement incité à être son corps ou au moins à avoir un corps qu’on maîtrise totalement.

YC : On est plutôt dans l’avoir. Le corps est un instrument, un instrument rétif. Il échappe à notre contrôle ; on cherche donc à l’affamer pour le rendre docile. On retrouve ici les analyses nietzschéennes : on rend le corps malade pour mieux le tenir. Un autre exemple : tout récemment, un obscur gourou a beaucoup fait parler de lui en Inde, parce qu’il n’avait prétendument pas mangé depuis vingt ans. On l’a donc conduit à l’hôpital et placé sous surveillance constante. Il n’aurait rien mangé pendant quinze jours et ne serait même pas allé une seule fois à la selle !… C’est une version, grotesque d’un point de vue physiologique, de l’idéal d’autarcie par rapport à son corps.

L’autonomie n’est plus du tout visée grâce au corps, ou grâce à un corps renforcé, comme le souhaitait Nietzsche. Au contraire, on veut « s’autonomiser » du corps, se débarrasser de ce qui nous empêcherait d’être autonomes, c’est-à-dire des nécessités naturelles.

Le corps dans l’art contemporain

AP : Aujourd’hui, le corps fait l’objet d’un exhibitionnisme toujours plus grand. Il faut le montrer, l’exhiber… Le corps devient une valeur : en publicité, massivement, mais aussi dans l’art contemporain, où on ne cesse de mettre en scène le corps. Pour être très schématique, tout se passe comme si auparavant on sondait l’âme, alors qu’à présent, on sonde le corps. Y aurait-il une contradiction de notre époque : à la fois rejeter le corps et en même temps, l’exhiber en permanence ?

YC : Le corps est devenu notre principale carte de visite. Au lieu d’afficher ses qualités de réflexion ou ses diplômes, on affiche désormais son corps. Il devient une valeur d’étalage mais en même temps ce n’est que la surface qui est montrée. Dans le bodybuilding (exemple que je donne dans mon livre), où il s’agit de renforcer la musculature, l’important est que les muscles se voient, qu’ils soient (exagérément) saillants. Lorsqu’on est normalement bâti, il faut les tendre pour que les muscles se dessinent quelque peu. Le bodybuilder (ou bodybuildeuse !) n’est que muscles, ce qui l’apparente à un personnage de dessin animé, avec des formes particulièrement grotesques. Et comme je le souligne, cela fait des hommes et des « femmes » qui seraient bien incapables de courir ! Les champions de bodybuilding ont des cuisses tellement grosses qu’ils risqueraient de se blesser en courant ! Tout est fait dans le but de paraître. Le corps doit être montré sous son plus beau jour, sous son aspect le plus idéal – à condition de masquer le vrai corps.

Pour moi, il n’y a pas contradiction. L’un est la condition de l’autre. Il faut masquer tout ce qui est réellement corporel dans le corps, tout ce qui relève de la chair, tout ce qui est profondeur. On ne montre que la surface, une surface refaite, ravalée, par exemple dans la chirurgie esthétique. On cache l’intérieur et la complexité du corps. Personne ne souhaite voir les coulisses, les échanges organiques, car ce n’est pas un spectacle ragoûtant.

On pourrait objecter l’exposition célèbre de corps soumis au procédé de plastination (Our body). Mais là encore, il s’agissait de montrer la surface en-dessous de la surface et non la vraie profondeur. On voyait le corps tel qu’il serait si l’on avait enlevé uniquement l’enveloppe corporelle, la peau.

AP : C’était des « écorchés ».

YC : Des écorchés vifs, si l’on ose dire, même si Gunther von Hagens a toujours prétendu que les corps exposés étaient ceux de donneurs volontaires. Mais il paraît qu’il s’agissait de condamnés à mort chinois et qu’on pouvait encore voir la fameuse trace d’impact de balle sur la nuque de certains d’entre eux. Ce qui n’est pas sans rappeler les « volontaires » chinois de la guerre de Corée !

Dans cette exposition, qui a choqué et a été interdite au bout d’un moment en France, il s’agissait de montrer le corps de manière crue, certes, mais totalement irréaliste. Il y avait là encore une forme d’idéalisation, mais dans l’horreur cette fois. Le vrai corps, ce n’est pas cela. Certains meurtriers en série aiment, semble-t-il, mettre en scène le corps écorché, vidé de son sang. Mise en scène macabre, mais représentation au fond aussi fausse que le corps lissé, embelli, rajeuni.

Il devait y avoir dans mon livre un chapitre 6 consacré à l’art contemporain. Je n’ai pas eu le temps de le finir, je le réserve donc à une possible réédition. Le titre en est : « Le corps démis en scène ». Il y a en effet une tendance extrêmement forte dans l’art contemporain, qui est de maltraiter le corps, de le torturer…

AP : On pense à tous les performers qui modifient leur corps, comme Orlan, qui se met des boules sous la peau.

YC : Il y a aussi Jan Fabre, l’explorateur des bas-fonds.

AP : Jan Fabre a fait une exposition au Louvre. À l’époque, cela a fait du bruit. À l’entrée, il y avait une statue de lui en suicidé, le front appuyé contre le mur, comme s’il venait de se tirer une balle dans la tête. Dans la salle des tableaux de Rubens représentant Henri IV et Marie de Médicis, il avait installé de grandes pierres tombales noires avec d’énormes vers de terre au milieu. Il jouait sur le registre macabre, dérangeant, choquant. C’est une tendance de l’art contemporain : les mises en scène narcissiques, mais d’un narcissisme morbide.

YC : Un artiste autrichien, Rudolf Schwarzkogler, est allé très loin dans cette mutilation volontaire du corps. Et Jan Fabre a pu mettre en scène, en présence du ministre de la Culture français de l’époque, un spectacle (The Crying Body) où il y avait des danseurs qui urinaient sur scène, qui se masturbaient à la fin, etc. Mais il n’a été inquiété que le jour où, en Belgique, il a commis un lancer de chats, en blessant quelques-uns. Les âmes sensibles s’en sont évidemment offusquées. Moralité : on peut flétrir ouvertement le corps, sous couvert de performance artistique, mais pas s’en prendre à des chats !

Ce qui est très étonnant dans presque tout l’art contemporain est cette volonté constante de mutiler le corps, de le transformer, de le remodeler comme dans le cas d’Orlan qui, grâce à des chirurgiens complaisants, s’est fait refaire le visage. C’est comme si l’art contemporain ne pouvait évoquer le corps qu’à condition de le dénaturer – comme si on ne pouvait décidément pas accepter le corps tel qu’il est.

AP : La publicité met en scène des corps trop beaux pour être vrais. L’art semble prendre le contre-pied de cela en montrant le corps comme macabre, répugnant. Est-ce que ce sont les deux faces d’une même vision fantasmatique du corps : trop beau dans un cas, trop laid dans l’autre ?

YC : Il y a une forme de continuité entre ces deux visions du corps. N’oublions pas qu’il y a des artistes qui participent de la domination publicitaire du corps beau, parfait, des artistes qui se prêtent volontiers à cette glorification du corps. Le point commun entre les deux représentations est la volonté de montrer un certain état du corps, qui sert alors d’écran pour le corps réel. Que ce corps soit idéalisé ou flétri, il nous détourne du corps réel, perçu dans sa complexité mais aussi dans sa simplicité : car ces échanges organiques extrêmement complexes donnent à l’arrivée quelque chose de très simple. Ce qui permet d’ailleurs à la médecine de choisir des moyens simplistes pour remédier aux dysfonctionnements du corps. Quand un organe ne fonctionne plus, on le change, ce qui est absurde du point de vue du corps conçu comme totalité indivisible. On peut l’envisager comme une machine, à la manière de Descartes, parce qu’on en a d’emblée réduit la complexité.

Dans les deux cas, on est fasciné par le corps mais on ne peut l’accepter qu’à condition de le transformer. La forme propre du corps n’est pas appréciée. Pour accepter le corps, on peut l’embellir artificiellement : je mentionne dans mon livre la photo de Simone de Beauvoir, posant nue de dos, récemment parue dans le Nouvel Observateur. Le graphiste a dû se dire qu’il la rendrait plus désirable en effaçant la cellulite et en retouchant ses fesses… Il faut préciser que sur cette photo, elle a cinquante ans.

AP : Il l’a retouchée comme un mannequin en couverture d’un magazine féminin.

YC : Exactement. On en revient à la question de la culpabilité : on ressent une certaine honte par rapport au corps réel. On veut le refaçonner, le remodeler, pour avoir au moins le sentiment de contrôler son image, à défaut de contrôler le corps réel. Dans l’art comme dans la publicité, on veut avoir le sentiment qu’on maîtrise le corps. Sentant inconsciemment que le corps nous échappe, on cherche à en faire le jouet de notre volonté alors que c’est plutôt l’esprit qui est le jouet du corps selon Nietzsche.

Pratiques individuelles de marquage du corps

AP : N’est-ce pas caractéristique de l’homme, dans toute société, dans toute culture, de s’approprier le corps en le marquant : par le maquillage, le tatouage, les bijoux ?… Il faudrait consulter Lévi-Strauss à ce sujet, mais il semble qu’il n’y ait pas de société où l’on reste entièrement nu. L’homme ne met-il pas toujours en scène son corps ? Cela semble propre à notre espèce de ne pas accepter son corps comme naturel – de vouloir l’élever à un corps humain en le niant comme corps naturel, si je peux le dire de manière hégélienne.

YC : La grande différence est que ce type de remodelage du corps est culturel. Les mutilations volontaires ou le fait de s’insérer des objets existent déjà dans les cultures africaines ou amazoniennes. On pense aux femmes-plateaux…

AP : Ou aux femmes-girafes…

YC : Ces mutilations entrent dans le cadre de rites d’initiation, de rituels de passage d’un état à un autre. Le corps n’était pas encore un marqueur social, individuel ou artistique. Le corps était marqué : il montrait la place qu’on avait dans la société. Traditionnellement, les représentations du corps obéissent à un ordre culturel. Pensons aux Spartiates : il y avait chez eux un entraînement physique très dur, qui visait en fait à renforcer la volonté, à développer le sthenos (la force de caractère plutôt que la force physique). Or, notre rapport au corps aujourd’hui, bien que dominé par la publicité et donc plutôt conformiste, est individuel. La scarification, l’auto-mutilation, les tatouages, toutes ces pratiques, des plus aux moins douloureuses, vont dans ce sens. Dans les pratiques dites de body modification, courantes aux États-Unis, on va parfois jusqu’à se couper la langue en deux ; voire même, dans les cas les plus extrêmes, à s’amputer d’un membre qu’on ne juge pas nécessaire. Du tatouage à ces pratiques extrêmes, il y a un point commun : le besoin de se distinguer. On est ici aux antipodes des pratiques rituelles, qui sont toujours les mêmes : tous les nouveaux adultes se font greffer les mêmes objets par exemple. Tout est codifié. De nos jours, chacun est en quête de singularité. Lorsqu’on va voir le tatoueur, ce qu’on lui demande est un dessin original. Cette volonté de se distinguer coûte que coûte conduit paradoxalement à l’indifférenciation : tout le monde veut être original de la même manière.

À Tokyo, par exemple, c’est dans le quartier de Harajuku que se concentrent tous les originaux. Tous les gens tatoués, aux cheveux rouges, verts, etc. se retrouvent là. Du coup, si quelqu’un sans traits distinctifs passe dans le quartier, c’est lui qui sera remarqué !

AP : Par exemple, un salaryman ordinaire en chemise blanche et pantalon noir.

YC : Oui, il sera montré du doigt car il sera différent des gens « différents ».

Il est frappant de voir à quel point ces modifications corporelles sont devenues banales. Tout le monde cherche à transformer son corps, comme s’il y avait toujours ce décalage entre ce que nous sommes et ce que le corps montre de nous. Je m’avance peut-être mais je crois que jusqu’au dix-neuvième siècle inclus, on n’avait pas la même perception du corps. Je me demande en fait si on en a jamais eu dans l’histoire une telle perception en dehors de notre époque où il est partout exposé.

Un obèse au dix-septième siècle – ou l’équivalent d’un obèse, car c’est là un des récents termes médicaux dont raffole notre société portée sur la taxinomie : il y a les obèses, les seniors, les enfants, les 7-12 ans, etc. –, un obèse du Grand siècle pouvait-il vraiment se représenter son corps de la manière dont on le fait aujourd’hui ? Était-il obsédé, comme les obèses d’aujourd’hui, par cette pensée que son corps était difforme et laid ? Je pense que non. On n’avait pas une perception aussi aiguë de ce que devait être le corps.

AP : Il me semble que tous ceux qui n’étaient pas « normaux » à l’époque pouvaient être caricaturés (je pense aux caricatures de Léonard de Vinci) ou représentés parmi les grotesques, comme on le voit chez Jérôme Bosch, ou dans la peinture flamande, chez Rubens, avec les gros buveurs rougeauds, les matrones adipeuses…

YC : Oui, je pensais justement au Débarquement à Marseille de Rubens… [Philippe Muray, La Gloire de Rubens, Belles Lettres, 2013. Lire [la recension sur ce site.[/efn_note]. Chez lui, les femmes qu’on qualifierait aujourd’hui de rondes, voire de grosses, apparaissent désirables. Toutes proportions gardées (c’est le cas de le dire !), elles sortent de l’eau comme Bo Derek ou Ursula Andress ! La femme devait à l’époque être un peu pleine pour plaire. Depuis, les normes se sont radicalement modifiées. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le culte du corps contemporain privilégie le corps dégraissé et affamé. Certes, de temps en temps, les magazines féminins font un numéro « spécial rondes » pour donner le change…

AP : Oui, on cherche à capter de nouveaux marchés : les rondes (euphémisme pour grosses), les rousses, etc. Mais vous pensez que cela reste marginal et que la norme reste le corps filiforme ?

YC : Bien sûr. C’est plus généralement le corps qui semble maîtrisé, soit parce qu’il est musclé (fit), soit parce qu’on contrôle son alimentation (l’anorexique pèche à l’évidence par excès). Il s’agit au fond d’un corps qui existe indépendamment de la nécessité naturelle. Un corps un peu gras, un corps de bon vivant ne dégage pas cette impression de maîtrise. La lipophobie est en ce sens un symptôme, symptôme du refus d’un corps normal, ordinaire. Quand on met en avant, dans les revues pour hommes, des musculeux avec des tablettes bien dessinées, le message qu’on veut faire passer est que l’on peut plier le corps à sa volonté, lui donner la forme qu’on souhaite, mais rien ne dit que ce corps « idéal » est sain !

Pierre-Paul Rubens, Le débarquement de Marie de Médicis à Marseille le 3 novembre 1600 (1621), Paris, Musée du Louvre

L’idolâtrie du corps

AP : Comment expliquer l’apparition de ce culte du corps parfait ?

YC : Je crois que c’est un culte de substitution. Sans reparler du désenchantement du monde, il est sûr que la disparition des grands systèmes religieux et métaphysiques a laissé un vide béant, qui doit être rempli puisque, comme le dit Feuerbach, l’homme plus encore que la nature a horreur du vide. Le culte du corps est tout compte fait un bon culte de substitution. Je pense ici à ce qu’Oswald Spengler appelle la seconde religiosité. C’est un peu l’équivalent des ombres de Dieu chez Nietzsche : quand une religion dominante disparaît, apparaissent de petits cultes étranges, des cultes syncrétiques comme en Amérique latine…

AP : C’est ce que dit Chesterton : quand les hommes cessent de croire en Dieu, ils se mettent à croire à n’importe quoi.

YC : Voilà, n’importe quoi !… Il n’y a plus de grands systèmes fédérateurs, mais des petites croyances qui, à mon avis, s’expriment aujourd’hui essentiellement autour de ce culte du corps, parce que ce culte allie simplicité et diversité. Pensons par exemple à l’obsession de la chirurgie esthétique au Brésil. Il faut transformer son corps. Peu importe qu’il soit naturel ou artificiel, il faut qu’il soit beau sur la plage. Le corps est le plus petit dénominateur commun (le culte du corps du moins, pas le corps réel). On se retrouve autour de cette croyance à des vertus supposées du corps, qui ne sont pas celles qu’il possède vraiment. On attend du corps la rédemption, la vie immortelle. J’insiste beaucoup là-dessus : aujourd’hui, la médecine cherche à rendre le corps immortel en ralentissant le vieillissement. Les valeurs spirituelles autrefois associées à l’âme sont aujourd’hui directement investies dans le corps.

Il y a un film qui exprime bien ce nouveau culte du corps, c’est American Psycho, avec Christian Bale. Le héros est un psychopathe, il tue des gens sans la moindre raison. La scène d’ouverture du film est extraordinairement intéressante, car on le voit prendre soin de son corps pendant un très long moment. Il explique en voix off ce qu’il fait : il prend une douche avec telle mousse spéciale, il s’enduit le visage avec tel exfoliant, etc. Il s’applique des crèmes anti-âge alors qu’il n’a que trente ans. C’est quelqu’un de dénué de toute empathie et de tout intérêt pour ses semblables, mais il est en revanche obsédé par son corps. C’est d’ailleurs moins son corps que quelque chose dont il prend soin de manière détachée. Il traite son corps – c’est ce que j’appelle le complexe de Dorian Gray – comme un masque qui doit absolument être parfait, pour cacher sa vraie nature, qui est d’être un assassin brutal.

Ce qui est intéressant – je pense comme Slavoj Žižek que les films de notre époque expriment ces valeurs, pas toujours consciemment –, c’est de voir le grand soin que l’on met dans un corps qui n’est plus tout à fait notre corps, ou avec qui nous ne faisons pas un, mais qui est un objet qu’on admire ou qu’on regarde avec horreur, tristesse, honte, etc.

AP : Vos analyses me font penser à celles de Christopher Lasch dans La culture du narcissisme [Christopher Lasch, La culture du narcissisme, Flammarion, Champs Essais, 2008. Lire [la recension sur ce site.[/efn_note]. Il pointe dans notre société moderne la mise en place d’une gestion de type technocratique et thérapeutique. Que ce soit au travail ou dans la famille, les individus sont de plus en plus dessaisis de leurs responsabilités, au profit d’experts et d’organismes qui prennent en charge leur existence. Le citoyen accepte peu à peu une soumission douce à ces institutions bienveillantes (car tout cela est sincèrement voulu pour le bien des gens). Privé d’une véritable confrontation avec la réalité, le Narcisse contemporain ne parvient plus à former une image stable de soi. Il n’a plus les moyens de canaliser ses fantasmes grandioses et infantiles (visions de gloire, d’amour universel, d’harmonie cosmique…).

Je suppose que Lasch verrait dans ce culte du corps un des symptômes d’une érosion de la personnalité, de plus en plus réduite au narcissisme primaire. L’individu moderne, qui ne peut plus se découvrir dans l’effort et l’accomplissement, forme une image délirante de son enveloppe charnelle, ce corps glorifié dont vous parlez. On retrouve ce chapitre de McLuhan dont vous citiez le titre : « Narcisse et narcose ». Narcisse s’endort dans la contemplation de cette image idéale. Voici peut-être une explication à ce culte du corps : c’est un opium.

YC : Chez Lasch, le narcissisme est un effet de la société démocratique et technocratique, qui ne propose plus de débouchés aux forces spirituelles et qui, faute d’un tel accomplissement, oriente par défaut les gens vers ce narcissisme anxieux. Mais le terme de narcissisme doit à mon avis être nuancé, car qui dit narcissisme dit qu’il y a culte – égoïste certes –, mais culte positif de son corps. Mon but est de montrer que le corps véritable n’est jamais présent dans ce culte ; c’est une idole, au sens de Nietzsche. Le corps est la nouvelle idole. Si on l’ausculte, il sonne creux. J’ai même écrit qu’on torture le corps comme pour lui arracher des aveux mais qu’il reste désespérément muet.

Si on veut absolument garder l’idée de narcissisme, il faudrait ajouter que c’est un narcissisme négatif : Narcisse est endormi par son image, qu’il regarde avec fascination. En même temps, cela le pousse à rejeter son vrai soi. Narcisse se jetterait volontiers dans l’eau pour attraper son image. Il se suiciderait pour échapper à son être véritable.

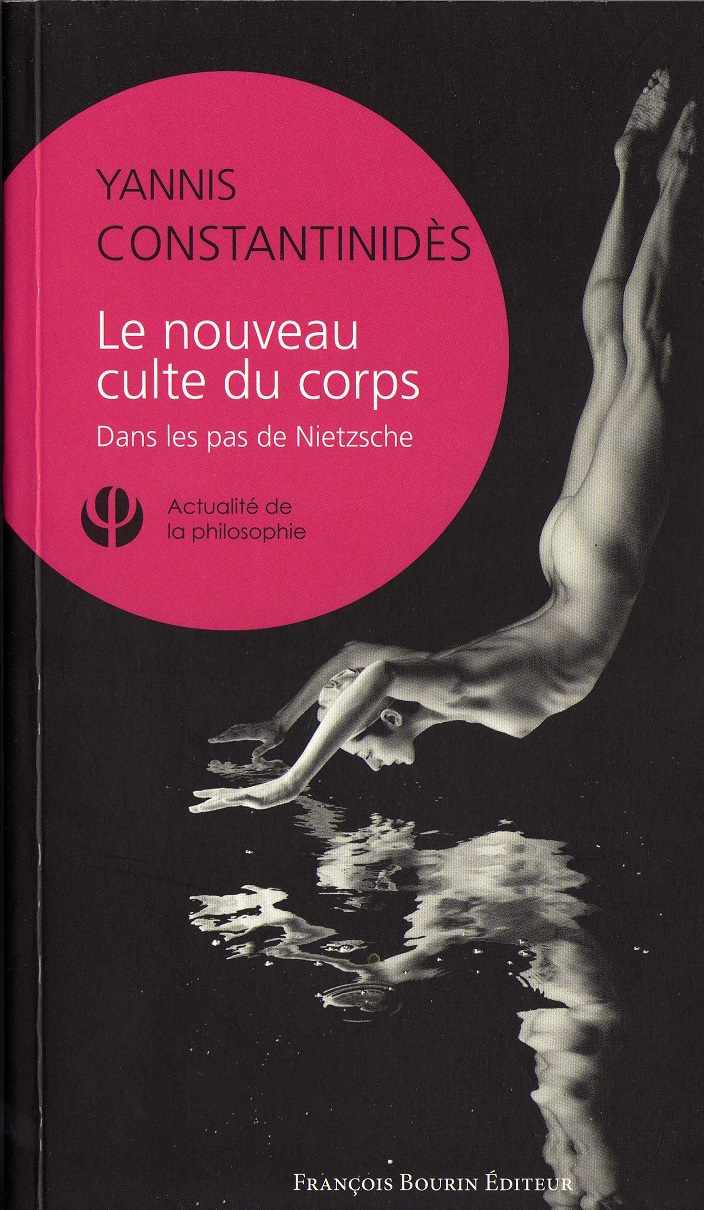

AP : D’ailleurs, sur la couverture de votre livre, une femme plonge la tête la première pour rejoindre son reflet.

YC : Oui. J’irais un peu plus loin que Lasch et McLuhan. Ce culte n’endort pas seulement parce que c’est un nouvel opium, mais il est profondément mortifère car il veut figer le corps dans un état sans âge et sans qualités. Récemment, dans une présentation du livre à Montpellier, une personne d’un âge certain me disait avec sympathie : « Au fond, vous critiquez le jeunisme de notre époque ». Je lui ai répondu que ce reproche courant de jeunisme devait être nuancé. Si on regarde en effet les images du corps mises en avant, il s’agit certes de corps jeunes en général, mais surtout sans âge. Même les rares vieux représentés ont l’air (plus) jeune !

Chacun d’ailleurs fait tout pour lisser son corps, pour lui ôter tout trait identifiant, dans l’espoir puéril de paraître plus jeune. On pense ici aux doublures-corps dans les films : à la limite, n’importe quel (beau) corps pourrait aller sur cette tête-là. Le visage n’est plus singulier, mais passe-partout. Les publicitaires font des recherches en ce sens-là. On verra de temps en temps un Noir (musclé évidemment) ou une femme d’origine arabe mais ce visage « différent » reflétera un type normatif (une sorte d’universalité abstraite) plutôt que la diversité réelle. Il y a sinon des types bien définis : la Blonde évanescente, la Brune incendiaire, la Rousse flamboyante, etc. On en a pour tous les goûts, mais ce ne sont là ni de vraies personnes ni de vrais corps. Ce sont des corps fabriqués, mis en scène, des idoles qui n’existent pas dans la réalité, alors que dans les cultes primitifs, l’idole est tout de même une émanation du monde réel. C’est l’appauvrissement et l’étiolement du corps réel qui donne lieu à ces images fantomatiques du corps.

AP : D’un côté, il y a une individualisation des corps ; de l’autre, on voit proliférer des stéréotypes.

YC : Une tentative d’individualisation plutôt. Se faire tatouer est par exemple très courant de nos jours. Il y a quelques années, les gens se singularisaient en se faisant tatouer des caractères chinois, mais cela est devenu tout à fait commun, banal même. On cherche à tout prix à se distinguer mais en même temps, on marque son corps – au fer rouge, si je puis dire – comme pour lui donner de force une identité. Pourquoi ? Parce que l’identité réelle, celle du corps vécu, est en train de s’évanouir. Toujours cette peur que notre corps se dérobe, ce qui explique à mon avis ce culte réactif et cette volonté de réappropriation d’un corps qui nous échappe.

Le sport et ses limites

AP : Vous consacrez un chapitre de votre livre aux performances sportives. Est-ce que dans le sport, le corps n’est pas mobilisé concrètement, contrairement à ce qui se passe dans la mode et les arts visuels, où le corps est seulement représenté ? Les records sportifs ne gardent-ils pas un lien avec l’organisme réel, mobilisé dans l’effort ?

YC : Dans Le mur du temps, Ernst Jünger rappelle que le mot record vient de l’anglais « to record », enregistrer. Ce n’est pas un hasard si cette obsession de l’enregistrement (archivage de toutes les données grâce aux moyens numériques, comme notre conversation par exemple) est contemporaine de l’apparition du sport moderne (invention du football dans les années 1860, premiers jeux olympiques modernes en 1896). Assez rapidement, le sport contemporain est devenu un moyen de fixer les performances du sportif, de les reproduire, de se comparer à elles. On est toujours dans cette idée d’accélération : si on regarde les premiers records mondiaux du 100 m, ils sont accessibles à un sportif moyen aujourd’hui. Des cadets réussissent déjà 11 secondes dans « la course reine ». Enregistrer paraît une manière de traduire concrètement les développements du dieu corps, du corps-idole, mais les chiffres sont en réalité ce qu’il y a de plus abstrait. Il faut en quelque sorte prouver que le corps peut être poussé toujours plus loin. Mais ces progrès sont en trompe-l’œil. Au début du vingtième siècle, on n’avait pas de starting-blocks, qui font gagner de précieuses fractions de seconde. On n’avait pas les chaussures à pointes très sophistiquées d’aujourd’hui, ni les vélos en fibre de carbone. En natation, on a vu que lorsqu’on a interdit les combinaisons intégrales, les records du monde ont régressé. S’agit-il donc encore les prouesses du corps lui-même ? Oui, mais du corps soutenu par la technique.

Le corps sportif dûment représenté (y compris dans des poses lascives ! Pensons au fameux calendrier des Dieux du stade) tient aujourd’hui le rôle des images pieuses de naguère, qui visaient à traduire concrètement la présence de l’invisible, du surnaturel.

Qu’est-ce qu’une icône en effet, sinon une manifestation concrète de l’invisible ? Je pense aux églises orthodoxes où elles abondent. L’icône n’est pas la Vierge ou le saint, mais elle est en même temps bien plus qu’une simple image. C’est pour cela qu’on l’embrasse chez les Orthodoxes et qu’on s’incline devant elle. Elle est comme une trace palpable du divin.

Ce n’est évidemment plus le même contexte spirituel, mais on voue tout de même un véritable culte aux grands champions : Carl Lewis pendant longtemps, Michael Jordan, Michael Schumacher, etc. Des athlètes supérieurement doués sans nul doute, mais mis au service de cette idéologie du corps sportif. L’image de Schumacher ou de Jordan déborde le personnage réel. Quand ils font tous deux un come-back à quarante ans, leur image de marque l’emporte encore sur ce qu’ils sont devenus, des sportifs moins dominants. D’« Air Jordan » on garde en mémoire le corps aérien, le corps de 33 ans ! C’est ce corps au maximum de ses capacités qui a été iconisé (et évidemment aussi, mais ce n’est pas l’essentiel à mes yeux, exploité commercialement pour vendre maillots, casquettes, etc.). Le corps sportif est glorifié pour ses performances inaccessibles pour le commun des mortels. On se souvient par exemple que Michael Jordan pouvait dunker en sautant de la ligne des lancers francs. Le corps est figé dans cette quasi-irréalité, à ce niveau de performances exceptionnelles – sans doute facilitées par des produits chimiques…

Il y a eu récemment un reportage sur le sprinteur canadien Ben Johnson, qui était le mouton noir du sport avant Lance Armstrong. Né en Jamaïque, Ben Johnson a été sauvé de la misère par le sport. C’est tout naturellement qu’il a commencé à se doper : il fallait supporter les lourdes séances d’entraînement qui s’enchaînaient, les « vitamines » et « compléments alimentaires » servaient à cela. Il avoue ingénument dans le reportage qu’il n’a pas eu pleinement conscience qu’il s’agissait de dopage avant de se faire prendre en finale des JO de Séoul en 1988.

C’est la logique implicite de ce culte quantitatif : peu importent les moyens utilisés, le but est d’arriver à un corps de plus en plus fort, de plus en plus performant, etc. Le corps ne doit pas avoir de limites, car toute chose idéale est illimitée. C’est ce qu’a montré Feuerbach dans sa psychologie de la religion : le désir d’infini voit dans toute limite naturelle une ennemie.

Michael Jordan

AP : À ce propos, Nietzsche dit que l’homme moderne a la démangeaison de l’infini… Ce qu’on perd dans le sport professionnel, le sport-spectacle, c’est la dimension ludique. Dans le sport amateur, on cherche à éprouver ses forces et ses capacités pour elles-mêmes, sans autre finalité que la dépense d’énergie. On joue avec son corps et ses limites.

YC : C’est vrai. Tout ce qui n’est pas mesurable disparaît dans le sport professionnel. Les sportifs avouent eux-mêmes qu’ils ne trouvent plus de plaisir à pratiquer leur activité en dehors de la compétition, lorsqu’il n’y a pas de récompense en vue. Voilà pourquoi c’est un métier, surpayé aux yeux de beaucoup de gens. C’est une vraie profession, très courte, très contraignante, réservée à un assez petit nombre d’individus aux qualités physiques exceptionnelles et prêts à tout mettre de côté pour « poursuivre leur rêve ». Entre le sportif qui joue jusqu’à l’épuisement ou la mort subite et la jeune femme prête à s’affamer pour devenir modèle chez Élite, il y a une grande proximité.

AP : Vous aviez fait un article sur le sport : vous y disiez que c’était le dernier lieu où l’homme acceptait le déchaînement de la violence (dans la boxe en particulier), si bien que le spectacle du sport professionnel sert d’exutoire à des pulsions qui ne peuvent plus trouver à s’exprimer dans notre société civilisée. Le sport servirait-il de substitut à la guerre ?

YC : Oui, très clairement. D’ailleurs, c’est un fait bien connu qu’après le 11-Septembre, il n’y a plus eu de retransmission sportive aux États-Unis pendant trois mois. Il n’y avait plus de sens, après cet événement tragique, à montrer des gens se battre sur un terrain (les sports américains sont assez violents). Deuxième exemple : il y a eu en 1969 une « guerre du football » entre le Salvador et le Honduras, les matches les opposant en éliminatoires de la coupe du monde de 1970 ayant mis le feu aux poudres.

Le sport est un grand défouloir, c’est très net et c’est de plus en plus le cas. La boxe est, quoi qu’on en pense, une forme sublimée de violence, parce que les gants diminuent l’impact des coups. Une partie de plaisir si on la compare au MMA (Mixed Martial Arts) ou au muay thaï, la boxe thaïe pieds-poings, très en vogue parmi les jeunes d’aujourd’hui. Force est de constater que la violence est de moins en moins édulcorée. On a longtemps gommé la violence inhérente à tout sport de compétition au nom du fair-play. On ne prend plus désormais la peine de la dissimuler.

Le fameux « coup de boule » de Zidane relève aussi de cette logique de la désinhibition. On pense aussi à Battiston sauvagement agressé par Schumacher lors de la demi-finale de Séville en 1982. Le coup de boule (ou de genou) occulte totalement l’événement sportif et les enjeux pourtant énormes de la rencontre. C’est comme l’irruption de l’élémentaire dans un jeu aux règles très strictes. Il y a quelques mois, dans un petit pays, un arbitre a tué un joueur qui l’avait insulté… Le garant des règles du jeu se muant en assassin !

AP : Vous aimez bien citer cette phrase d’un légendaire entraîneur anglais (Bill Shankly) : « Le football n’est pas seulement une question de vie ou de mort, c’est beaucoup plus que ça ». Le sport est le dernier endroit où l’homme peut connaître le dépassement de soi.

YC : En effet. Dans l’article que vous évoquez, paru dans un hors-série du Nouvel Observateur, j’affirmais que le sport est le dernier refuge de la transcendance. Il faut à cet égard distinguer le sport comme phénomène mondial, ultime expression du sacré, et les dérives du sport-business, du sport-spectacle, qui peut aller jusqu’à la mort des acteurs et qui est une caricature du noble dépassement de soi. On a tiré assez rapidement le culte du corps sain dans le sport vers ce qui est idéaliste et mortifère.

Le corps instrumentalisé par la technique

AP : À vous écouter, on se dit que le corps idéal d’aujourd’hui se confondrait avec une machine. Le futuriste italien Marinetti, dont vous avez réédité plusieurs textes, parlait déjà de « l’homme mécanique aux parties remplaçables ».

YC : Marinetti a vu venir le culte actuel de la technique et a anticipé énormément de choses qui se sont depuis réalisées. « L’homme mécanique aux parties remplaçables » délivré de la mort : il écrit cela en 1912. Aujourd’hui, c’est envisageable à moyen ou long terme.

AP : J’ai lu qu’on avait l’espoir de greffer bientôt une tête sur un corps. Et on réalise déjà des greffes de visage.

YC : Il y a donc de l’espoir pour le cavalier sans tête ! Plus sérieusement, dès que ce sera techniquement possible, on greffera de plus en plus des organes artificiels, pour ne plus avoir à subir la pénurie de dons d’organes.

AP : N’est-ce pas tout de même une bonne chose de pouvoir continuer à vivre en meilleure santé grâce à des prothèses ou des greffes ? Si cette opération est réfléchie, assumée en conscience – je pense aux analyses de Michel Puech sur la techno-éthique – ne peut-on pas parler dans ce cas d’une attitude choisie face à la technologie, donc d’un bénéfice ?

YC : À mon avis, il y a toujours une distinction à faire entre les bienfaits indéniables de telle ou telle technologie et le jugement à porter sur cette technologie en tant que telle. Les nouvelles techniques profitent de manière tout à fait positive à certains. Je donne dans mon ouvrage l’exemple des prothèses de la hanche qui ont révolutionné la prise en charge médicale. Elles ont permis à des personnes âgées victimes d’une fracture du col du fémur, qui condamnait jusque-là à l’immobilité totale, de remarcher et donc de garder leur autonomie de mouvement. L’avantage est que ces prothèses peuvent pratiquement durer à vie, surtout lorsqu’on est âgé.

Il ne faut pas que ces effets positifs brouillent le jugement sur l’ensemble de la technologie. On peut trouver de bons aspects à tous les appareils techniques : le téléphone nous aide par exemple à nous repérer, il peut servir de bureau mobile, etc. C’est le raisonnement des techniques médicales depuis le début. Les premières machines à dialyse pesaient une tonne. Il fallait rester dans la pièce tout le temps de la dialyse, pendant des heures. Aujourd’hui, grâce à la miniaturisation, on a des machines à dialyser portables. Les gens peuvent se promener avec leur engin. Le progrès est manifeste.

La question qu’on doit à mon avis se poser est la suivante : que font les technologies pour le corps de manière générale ? Le téléphone peut bien sûr être très utile dans nombre de situations, mais jusqu’à quel point affecte-t-il nos capacités propres ? C’est la vision plus large qu’il faut avoir. Les progrès technologiques ont une tendance, très nette, à dessaisir le corps pour le rendre toujours plus dépendant des machines. Je pense que cela est incontestable.

Depuis votre recension, j’ai fait un article sur le diabète et les nouvelles technologies (à paraître dans le numéro de septembre de Diabète et société), où je rejette dos à dos technophobie et technophilie. La question n’est pas de souscrire ou non à la technologie mais de voir ce qu’elle change réellement pour le corps. Grâce aux smartphones, les malades peuvent sous-traiter si l’on ose dire leur traitement. Le risque est alors que les malades ne se sentent plus vraiment malades. Ils sont entièrement pris en charge : ils n’ont même plus besoin de connaître leur taux de glycémie, le téléphone l’enregistre pour eux. Mais le fait qu’ils soient techniquement bien assistés ne veut évidemment pas dire qu’ils ne sont plus diabétiques…

Si les technologies sont très diverses, la tendance générale est à la dématérialisation. On n’a plus besoin désormais d’introduire la carte bleue dans l’appareil, il suffit de l’en approcher pour qu’elle soit lue (la métaphore sexuelle en prend un sacré coup !). Il n’y a rien de plus opposé au corps, c’est-à-dire au contact direct, immédiat, chaleureux (la franche poignée de mains) que les technologies contemporaines. Mon livre ne porte pas sur la technique. On ne compte plus les penseurs de la technique : Heidegger, Jacques Ellul, etc. Et on peut dire tout le mal qu’on veut de la technologie, cela ne change rien à son développement et je dirais même à l’accueil enthousiaste qu’on lui fait. D’après moi, le propos doit être recentré sur le corps : qu’est-ce que ces techniques induisent comme nouveau rapport au corps ? Force est de constater que l’autonomie des machines limite celle des hommes.

Quand un professeur d’université s’apprête aujourd’hui à donner un cours, on assiste à un étrange manège : les étudiants se ruent sur les prises de courant pour y brancher leurs ordinateurs. On a pourtant toujours droit au discours lénifiant selon lequel les nouvelles technologies nous rendent plus autonomes… Mais que se passe-t-il quand le téléphone est déchargé, l’ordinateur en panne ? On est complètement perdu et désemparé.

Personne ne s’émeut plus des discours catastrophistes, il n’en reste pas moins que cette dépendance excessive et croissante à l’égard des machines est très inquiétante. Quelle liberté de penser, d’imaginer dans un univers de smartphones toujours plus performants ?

AP : Une panne nous paraît déjà insupportable au quotidien.

YC : Bien sûr. Pensez aussi au phénomène d’accélération généralisée : qui pourrait encore travailler sur son ordinateur d’il y a vingt ans, avec un clavier dur, un écran incurvé ? Qui pourrait revenir à un état antérieur de la technologie ? Cette obsolescence programmée des appareils techniques tranche fortement avec les rythmes de maturation du corps, qui reposent sur le passé et s’inscrivent dans la continuité du temps… La technologie n’est tournée que vers l’avenir. Contre Don Ihde, je dirais que le mariage entre technologies et corps ne se fait pas absolument. Ihde dit que la technologie s’insère totalement dans notre vie, comme les lunettes pour le myope. Mais non, je n’oublie pas que je porte des lunettes. Je sais que je les ai sur le nez. Je les enlève le soir, je ne dors pas avec elles. Alors que les gens dorment aujourd’hui pratiquement le portable à la main, s’en servent comme réveil, comme caméra…

AP : Comme dictaphone…

YC : Il est multi-usage. Mais la technologie singe en cela le corps, qui est un « instrument » aux différents usages, adaptable, évolutif. Aristote le dit déjà de la main. La technologie ne reproduira jamais le corps que de manière limitée, formelle, quantitative… Car le corps n’est pas qu’un instrument. La main adapte par exemple les outils à sa prise. Mais aujourd’hui, ce sont les instruments qui dictent la marche à suivre au corps. Ce n’est plus l’usager qui dirige l’instrument mais l’instrument qui lui dit comment procéder. Dans cette affaire, l’appendice est devenu le maître.

J’ai repris dans mon livre le vieux modèle platonicien du lit en bois. Qui connaît le mieux le lit ? Est-ce l’utilisateur, l’artisan qui l’a monté ou bien le peintre qui le reproduit ? Platon dit que c’est l’usager parce que c’est lui seul qui en fait l’expérience directe et renouvelée. Une telle réponse ne serait plus possible aujourd’hui, car l’usager des nouvelles technologies en a une connaissance très superficielle.

Par exemple, l’iPhone, comme vous le savez, n’est pas fait pour être ouvert. Personne ne se risquerait non plus à jeter un œil à l’intérieur d’un iMac, parce qu’on aurait trop peur de l’abîmer, tandis que les PC, tout le monde ou presque peut les démonter et en changer les pièces. Avec la sophistication des instruments, qui pourrait prétendre les connaître mieux que leurs concepteurs ? Se constitue ainsi un rapport clairement religieux : le croyant reçoit avec ravissement et gratitude la manne (l’iManne ?) du dieu Apple et se garde bien de poser des questions dérangeantes : une telle bonté n’est-elle pas suspecte ? N’attend-on pas de lui en retour une totale soumission ?