Les intellectuels contre la gauche

L’expression « intellectuel de gauche » passe pour un pléonasme.

La droite a ses écrivains (Morand, Nimier), ses philosophes (De Maistre), ses pamphlétaires (Drumont), ses théoriciens (Barrès), ses moralistes et satiristes (Antoine Blondin, Philippe Muray plus récemment), mais d’intellectuels à proprement, point. Raymond Aron fait figure d’exception 1 ; encore était-il assez centriste au sein de sa famille idéologique.

Jusqu’en 1945, la droite se définit comme le parti qui défend l’ordre, la tradition, la catholicité, la monarchie, soit la restauration de l’Ancien Régime, « l’alliance du trône et de l’autel », tandis que la gauche est du côté de la Révolution française, donc du progrès, de la raison, des Lumières. C’est pour cette raison que la notion d’intellectuel de droite frôle l’oxymore.

L’intellectuel – figure qui apparaît vraiment avec l’affaire Dreyfus – serait organiquement de gauche ; défenseur des idées d’universalité, de liberté, d’égalité, de fraternité, il s’engage, par ses écrits ou par sa parole, contre tout ce qui accable les hommes : les guerres, les dictatures, l’arbitraire du pouvoir, en somme tout ce qui contrarie la marche vers une émancipation du genre humain. Il s’engage comme personnage publique au service d’une cause, que sa notoriété permet de mettre en lumière : en interpellant l’opinion, il s’adresse à la conscience de chacun pour mettre fin à une situation injuste, dont les causes sont à chercher dans une organisation inégalitaire et arbitraire des institutions sociales.

Ceux qui se réclament du marxisme, membres du PC ou compagnons de route, réclament une politique révolutionnaire : abolition des propriétés privées de moyens de production, donc par voie de conséquence de l’État bourgeois et marche vers une société sans classe.

Cette vision quelque peu idyllique a été toutefois désenchantée par plusieurs intellectuels contestataires, qui s’en sont pris à leurs confrères les plus installés : Julien Benda 2, Georges Politzer 3, Paul Nizan 4 ; plus près de nous, Jacques Bouveresse 5 ou Serge Halimi 6. Ces auteurs se sont attaqués aux figures de l’intelligentsia en place, pour montrer comment celles-ci trahissent leur vocation : au lieu de dénoncer les maux de leur époque (affaire Dreyfus, exploitation du tiers-monde, violence de l’économie néo-libérale, rejet de la philosophie des Lumières), ces clercs préfèrent signer la paix avec les pouvoirs temporels. Et s’ils ne font pas (toujours) une apologie directe de l’ordre établi, du moins trouvent-ils désormais assez inconvenant qu’on le critique.

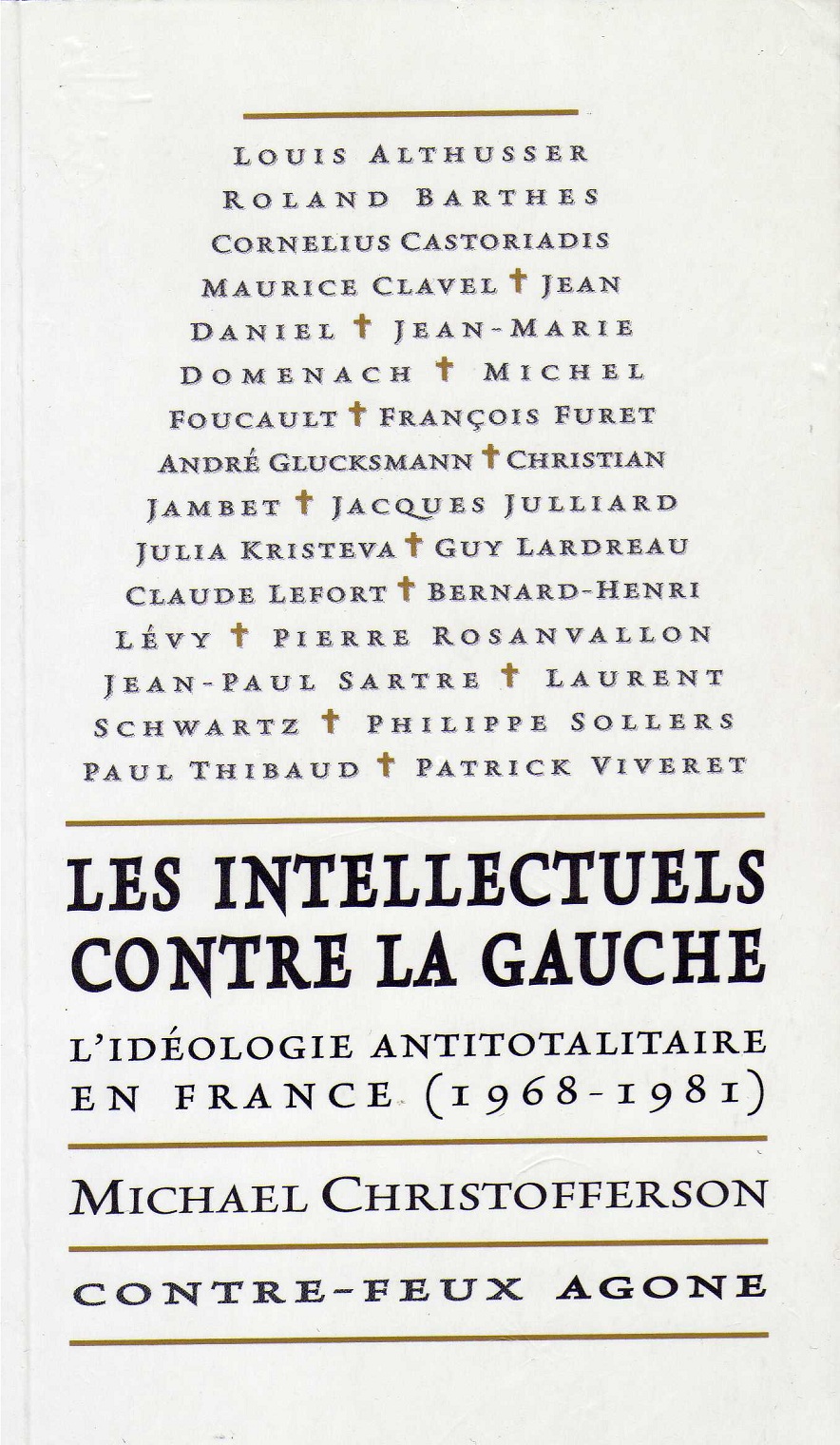

A côté des attaques venues de la droite 7, il existe donc bien une lignée de critiques des reniements des intellectuels de gauche, faite par des hommes de gauche ; des individus qui ont dénoncé le conformisme intellectuel de leur époque et qui ont voulu, pour reprendre une expression de Jean-Claude Michéa, « penser avec la gauche contre la gauche » 8. C’est dans cette tradition que s’inscrit je crois l’Américain Michael Scott Christofferson avec son livre Les intellectuels contre la gauche 9, dont l’objet est de montrer comment une partie des intellectuels de la gauche anti-communiste, sous couvert de critiquer les régimes totalitaires, a surtout œuvré à ses propres intérêts et, indirectement, à un remaniement du paysage idéologique français.

C’est une page de l’histoire des intellectuels de notre pays qu’ouvre Christofferson, de l’après-guerre à l’élection de Mitterrand, afin de cerner ce qu’il nomme une intellectual politics. Expression ambiguë, difficile à traduire, du fait même de ce qu’elle désigne : la vie intellectuelle et politique d’une époque, soit encore un ensemble cohérent de thèses, d’interrogations et de concepts prédominants dans cette époque. Une politique intellectuelle, c’est-à-dire faite par les auteurs qui défendent des idées mais aussi, et indissociablement, une politique pour intellectuels, c’est-à-dire au profit des individus en question. (Ce sont au fond ces intellectuels parmi les plus dévoyés que Nizan vise lorsqu’il affirme: « La nature de la philosophie comme de tout autre activité humaine est au vrai de servir des personnes et leurs intérêts. Les philosophes finissent toujours par laisser surgir les hommes qui les hantent »).

A tout le moins, ces débats, d’une portée prétendument universelle, sont-ils restés très franco-français :

« Ce livre défend la thèse que l’antitotalitarisme français des années 1970 a relevé d’enjeux plutôt politiques que proprement intellectuels. Motivé par des questions avant tout hexagonales et y restant cantonné, l’antitotalitarisme français ne s’est guère intéressé aux débats étrangers sur le sujet […] Un sort étrange -bien que prévisible – pour un concept au pedigree aussi international que celui-là » 10.

Dans les années 1970, au moment où les communistes avaient toutes les chances d’entrer dans un gouvernement d’union, les clercs de gauche, pour réussir à se faire entendre des politiques, ont dû avoir recours à des mesures radicales -dans les limites de leurs moyens : « […] furieux de constater que les partis ne les avaient pas écoutés et craignant que les communistes aient effectivement pris le contrôle de toute la gauche française, [ils] ont cherché, développé puis déployé l’équivalent politique d’une bombe atomique : la critique du totalitarisme » 11.

En plus d’offrir un éclairage tout à fait précieux sur la période 1945-1981 12, le livre de Christofferson permet de comprendre ce qu’il en est, encore aujourd’hui, du paysage intellectuel français, d’en cerner la composition et les stratégies et, on peut l’espérer, de désacraliser quelques gloires philosophiques omniprésentes depuis des décennies dans les médias.

De l’usage politique de la notion de totalitarisme

L’introduction du livre s’intéresse aux origines de la notion de totalitarisme. Bien que Hannah Arendt l’ait popularisée, elle ne l’a pas inventée, puisqu’on la trouve déjà chez Simone Weil et d’autres auteurs d’avant-guerre. Dans ses écrits de combat, Bernanos pouvait dénoncer tant le totalitarisme de droite (fasciste), que de gauche (soviétique). Au moment où cette notion fait florès, dans les années 50, l’époque réelle du totalitarisme réel est déjà passée : le régime nazi n’est plus ; en URSS, la mort de Staline en 1953 marque la fin des répressions et des assassinats politiques. Plus encore, Christofferson montre que les historiens ont depuis largement invalidé cette notion d’États “totalitaires” -si par là, on entend un appareil étatique omniprésent, capable d’asservir les individus au point de régir toutes les dimensions de leur existence.

– Ainsi, en Allemagne :

« La terreur nazie n’était ni totale, ni omniprésente, ni indiscriminée. La plupart des Allemands ordinaires n’avaient finalement rien à en craindre. La terreur ciblait les ennemis politiques, raciaux et sociaux du régime et fort peu la population globale, même lorsque les autorités découvraient certaines transgressions individuelles. En outre, le peuple allemand soutenait généralement la terreur parce qu’il pensait qu’elle servait ses intérêts. D’ailleurs, la terreur exercée contre les ennemis du régime reposait en grande partie sur les dénonciations émanant des citoyens eux-mêmes […] Selon de nombreux historiens actuels, le régime nazi a bénéficié d’un substantiel consensus actif, ni contraint par la terreur ni imposé par la propagande et le lavage de cerveau […] De fait, il est difficile de ne pas en conclure que de nombreux Allemands soutinrent la tentative nazie de créer un empire fondé sur la primauté d’une race, parce que cela servait précisément leurs intérêts. La persécution puis le génocide des Juifs leur offrirent l’opportunité de tirer profit de l’“aryanisation” […] » 13.

– De même en ce qui concerne l’URSS : « Bien que la terreur fût plus implacable dans l’Union soviétique de Staline que dans l’Allemagne nazie, il semble vraisemblable que la majorité de la population ne l’ait pas redoutée (ne serait-ce que parce qu’elle frappait essentiellement les élites), et que la présence quotidienne du Parti-État sur le terrain ait été relativement faible […] Ce n’est que durant les Grandes Purges de 1937-1938, quand se déchaînèrent les accusations, les arrestations et les exécutions, créant une situation de chaos total, que les simples citoyens semblent avoir redouté d’être arrêtés. Pourtant, quand les Grandes Purges prirent fin à l’automne 1938, les gouvernants en critiquèrent publiquement les excès, ce que n’aurait jamais fait un régime fondé sur une terreur généralisé […] Dans la situation relativement mouvante des campagnes, pendant et après la collectivisation, les paysans luttèrent avec acharnement pour défendre leurs intérêts et obtinrent même parfois quelques concessions. Légitimement mécontents de la violence de la collectivisation et de leur statut de citoyens de seconde classe, les paysans ne se réconcilièrent avec le pouvoir qu’après que les réformes de Khrouthchev et Brejnev eurent considérablement élevé le niveau de vie des membres des exploitations collectives » 14.

L’Allemagne nazie et l’Union soviétique n’étaient pas “totalitaires”, en ce sens que les politiques mises en place par leurs gouvernements ont reçu l’approbation de la majorité silencieuse… Constat à la fois rassurant et inquiétant : rassurant, car cela montre qu’aucune politique ne peut s’imposer sans un consentement général de la population, ou du moins un large consensus ; inquiétant, car cela signifie que le totalitarisme n’est pas le fait d’un État terroriste qui s’impose à une population innocente : autrement dit, les citoyens ordinaires en étaient à leur façon partie-prenante.

Alors qu’il servira de ralliement à toute la gauche anti-communiste des années 70, le concept de totalitarisme n’a finalement que peu d’intérêts pour l’étude réelle des régimes nazis et soviétiques. Il doit d’abord son succès, durant la guerre froide, à sa capacité de mobilisation politique. En effet, selon une logique tout à fait digne de Carl Schmitt, l’antitotalitarisme permettait de désigner un ennemi clair, le régime soviétique, tout en moralisant la position des États-Unis (défenseurs du monde libre).

Compagnons de route du PC, maoïstes et centristes de gauche

Le premier chapitre du livre montre, sur la séquence 1944-1974, pourquoi et comment nombre d’intellectuels français ont pris leurs distances par rapport au PCF, à mesure que celui-ci réaffirmait son soutien à Moscou. Représentative de cette désaffection des intellectuels, la rupture de Merleau-Ponty avec Sartre et les Temps modernes en 1953. Cette perte de foi dans le caractère révolutionnaire de l’URSS se traduit, chez l’auteur de La phénoménologie de la perception par une prise de distance avec Hegel et la philosophie de l’histoire, qui soutenait l’idée d’un progrès dialectique vers une société où la liberté se déploie intégralement. Jean Hyppolite, le grand traducteur de la Phénoménologie de l’Esprit, se tourne vers Heidegger. Eric Weil revient vers Kant pour y trouver des normes universelles de l’action, par-delà les aléas de l’histoire. La répression de la révolution hongroise en 1956 provoque une vive réaction des intellectuels qui, s’ils ne condamnent pas dans l’ensemble le régime soviétique, se gardent désormais d’y voir le porteur du sens de l’histoire.

« Les intellectuels de gauche n’utilisent pas le concept de totalitarisme pour évoquer l’URSS immédiatement après 1956. Le contraire aurait été fort surprenant tant l’usage politique partisan du terme durant la guerre froide reste inscrit dans les mémoires. L’étiquette “totalitaire” avait fonctionné et continue de fonctionner comme une sorte de bombe atomique systématiquement utilisée par la droite pour discréditer le PCF et l’URSS et, occasionnellement, par la gauche contre les États-Unis et le capitalisme moderne » 15. Le traumatisme de la guerre d’Algérie aboutit à déconsidérer une partie de la gauche et des institutions héritées de la troisième République. La théorie défendue par Frantz Fanon et son préfacier Sartre, selon laquelle, désormais, les populations du sud sont les nouveaux prolétaires, ne s’impose pas durablement.

Christofferson analyse simultanément comment les changements de modes de recrutement des élites ont des répercussions sur leur production, donc sur la vie intellectuelle au sens large. Peu à peu remplacés dans les hauts postes d’administration par les énarques, marginalisés par les partis politiques, nombre d’intellectuels français trouvent un nouveau terrain d’expression dans les médias de masse qui font leur apparition à cette époque.

«Le Nouvel Observateur, hebdomadaire fondé en 1964 par la fusion d’un France observateur en déclin et de journalistes mécontents de la dépolitisation de L’Express, est l’institution clé de cette transformation de la vie intellectuelle grâce aux mass médias. Se présentant à l’origine comme un entreprise à la fois commerciale et de gauche, ce journal est confronté à la nécessité de capter un lectorat instruit en pleine expansion, ce qui lui interdit tout propos extrémiste et l’incite à tenir un discours insistant sur l’ouverture et l’“intelligence”. Force politique majeure en raison de l’importance de son lectorat (300 000 exemplaires en 1974 et plus encore par la suite), Le Nouvel Observateur offre aux intellectuels qui écrivent dans ses colonnes une position de pouvoir politique importante et indépendante des partis. Il n’est donc pas étonnant que Le Nouvel Observateur se soit trouvé au centre des débats des années 1970 et soit devenu l’un des principaux hérauts de l’antitotalitarisme […] Exclus du pouvoir au sein des partis et fonctionnant avec une plus grande autonomie vis-à-vis de l’Université républicaine, les clercs qui s’expriment dans Le Nouvel Observateur et autres journaux à grands tirages trouvent dans l’autogestion un moyen de contourner l’élite politique au nom du contact direct avec la population via les médias » 16.

C’est dans ce contexte de défiance accrue envers le PCF, de “modernisation” (recentrement) de la gauche 17 et de perte de confiance dans l’Histoire, qu’une partie des intellectuels se tourne vers un projet révolutionnaire redéfini, au-delà et par-delà l’échec soviétique (voir les travaux du groupe Socialisme ou Barbarie?). Pour Castoriadis, la question est de savoir ce qu’il peut rester de Marx après l’échec du marxisme 18 Après mai 68, l’émergence du groupuscule de la Gauche Prolétarienne (GP), qui compte jusqu’à 2000 membres, est une tentative de reconstruire un parti révolutionnaire, prêt à organiser dans des actions illégales et/ou violentes. Lancé en bonne partie par des étudiants de la rue d’Ulm ayant étudié sous Althusser, la GP se réclame du maoïsme : lutte contre la centralisation bureaucratique, contre le socialisme dans un seul pays, contre la discipline autoritaire de parti etc. « La GP développe une conception populiste de l’acteur révolutionnaire et une vision moralisante de la politique faisant l’éloge de toutes les révoltes populaires, quel que soit leur caractère […] Le fait que sa conception du sujet révolutionnaire soit fondée sur une approche morale de la politique lui permettra d’appuyer ensuite des luttes véritablement marginales comme celles des prisonniers et d’adopter les thèmes de la contre-culture -malgré la résistance de certains dirigeants de la GP qui craignent que cette position leur aliène la classe ouvrière » 19.

Ce gauchiste ouvriériste prône l’autogestion, la lutte contre la hiérarchie dans les usines et les institutions. Ces idées ont pu trouver des relais chez les intellectuels liés aux journaux et revues à fort tirage, qui relayèrent un temps ces thèmes d’avant-garde, avant d’abandonner peu à peu le projet de démocratie directe.

Comme on le voit, Christofferson prend bien soin de mêler histoire des idées, histoire sociale et analyse sociologique, afin de mener une enquête qui passe par la contextualisation la plus fine et la plus détaillée possible. Son propos ne se réduit pas au genre, très en vogue en France, de l’histoire trépidante des intellectuels ni du feuilleton sur le petit monde de l’intelligentsia de gauche. Son propos est de situer l’émergence d’une conception idéologique nouvelle : les positionnements des intellectuels et leur production sont restituées dans le contexte d’un jeu social ouvert, mais obéissant à des contraintes déterminées. Pour utiliser un terme foucaldien, Christofferson montre comment une société se « stratégise ». C’est ainsi que ce sont les échecs patents de l’URSS qui invitent à chercher d’autres espoirs révolutionnaires. Mieux encore, il restitue les conditions matérielles de formation d’une nouvelle doxa (souvenons-nous du vieil adage militaire : « les amateurs parlent stratégie, les professionnels parlent logistique »…), au carrefour des mondes universitaires, politiques et médiatiques (revues, journaux, colloques, pétitions…). L’antitotalitarisme n’est pas un projet concerté, mais le produit d’un ensemble de rencontres et de mutations propres à la France des « Trente Glorieuses ».

Acclamation et acclimatation des dissidents russes

Le deuxième chapitre remet les pendules à l’heure sur la réception du livre de Soljenitsyne, L’Archipel du goulag en 1974, qui a été considéré, après coup, comme l’occasion d’une brusque prise de conscience de la nature de l’URSS par l’intelligentsia hexagonale. Christofferson bat en brèche cette illusion rétrospective, en montrant comment la réception de l’auteur russe a supposé toute une acclimatation par ses défenseurs. Claude Lefort et André Glucksmann défendent l’idée que les intellectuels n’auraient rien su du Goulag avant 1974, que le livre de Soljenitsyne aurait donc été une révélation. « Cette identification avec un clerc dreyfusard, porteur de la vérité universelle, qui aurait sorti l’intelligentsia hexagonale de sa torpeur permet aux antitotalitaires de dissimuler l’aspect plus prosaïque de leur position sur l’échiquier politique français et de prétendre que leur discours a lui aussi une portée universelle. Ils se posent ainsi, et avec succès, comme les seuls vrais représentants de la vocation de l’intellectuel, qui méritent à ce titre l’écoute attentive de l’opinion publique » 20.

Repeindre Soljenitsyne en homme de gauche ne manquait pas d’audace, puisque c’était oublier que le dissident russe n’était anticommuniste que parce qu’il était farouchement partisan de la Russie tsariste, facette de son idéologie qui fut soigneusement mise de côté par ses lecteurs gauchistes !

Là encore, Christofferson restitue le contexte plus général de l’époque : ce n’est que parce que le PCF, contrairement à son homologue italien, ne dénonce pas l’expulsion du dissident d’URSS, que Soljenitsyne peut être promu en héraut d’une gauche anti-soviétique. « La période antitotalitaire française est donc avant tout un produit de la scène politique intérieur des années 1970 » 21. L’antitotalitarisme est la formulation, en langage intellectuel, d’une croisade anti-PCF. Le cas de Soljenitsyne reste comme le mythe fondateur de cette gauche anti-communiste, sa mystique dit Christofferson 22 Elle n’aura été rendue possible que parce que l’auteur de l’Archipel du goulag aura été soigneusement apprivoisé à la situation française. On trouverait les mêmes pratiques de distorsion de la réalité dans les campagnes de soutien aux autres dissidents russes -analysés au chapitre 4. On aurait là des cas d’écoles de manipulations idéologiques à bonne conscience, toujours au nom des grandes valeurs.

Quand ils entendent faire de la politique à leur façon, les intellectuels ne s’égarent pas. Eux aussi ont leurs stratégies, leur pouvoir et leurs limites, et malheureusement aussi, leur langue de bois, qui passe par tout un travail d’euphémisation et de sublimation des termes 23. Les intellectuels ne parlent jamais mieux un langage pur et intemporel que lorsqu’ils veulent intervenir, sur un mode plus ou moins dénié, dans l’« actualité impure de leur temps » (Nizan).

Ruptures et continuités

Dans le troisième chapitre, l’auteur s’intéresse à la naissance de l’antitotalitarisme proprement dit, au moment du programme de l’Union de la gauche de 1974. Craignant que le PC se transforme bientôt la France en État soviétique, les intellectuels montent en épingle cette notion douteuse de totalitarisme. Ils la brandissent comme un épouvantail, dans une prose grandiloquente, sur un ton moralisateur qui n’admet aucune concession – un véritable chantage affectif. C’est cette technique de langage, très performante, qui leur permet de s’imposer par la bande sur la scène politique. L’antitotalitarisme, plutôt porté avant-guerre par la droite, est de cette façon récupéré par la gauche et brandi comme un signe de ralliement.

Là encore, on verra que le degré d’information de l’auteur est remarquable. On croirait voir revivre cette époque sous nos yeux. La démonstration est de part en part très claire, appuyé sur un luxe de détails et de faits clairement mis en valeur. Peu à peu, on en vient à mieux cerner ce qu’est l’intellectual politics, comment elle s’est mise petit à petit en place, sans concertation globale, mais plutôt par essais et tâtonnements. On appréciera de voir les débuts d’indétrônables figures médiatiques, tels qu’André Glucksmann, défenseur dans sa jeunesse d’un gauchisme proche de l’anarchisme, et dont on sait qu’il fut, quarante plus tard, lors de l’affaire des armes de destruction massives irakiennes, un farouche va-t-en-guerre. L’étude de ces virages à 180° déborde évidemment le propos de Christofferson mais son livre est précieux pour relativiser un peu ces discours de gens si assurés sur les plateaux de télévision, et dont la seule constance est la certitude quant aux opinions du moment.

Exemple le plus développé dans le livre, peut-être parce que le plus lamentable, celui de François Furet, qui a les honneurs à lui seul du chapitre 6. Christofferson montre comment l’historien, porté au pinacle par toute l’intelligentsia de gauche, célébré par Jean Daniel et tant d’autres éminents éditorialistes, a entrepris de réviser la portée de la Révolution française, qui, de par l’exercice de la Terreur et de la politique « jacobine », serait la matrice de tous les totalitarismes. Les revirements de Furet apparaissent comme exemplaires du faux-monnayage de l’antitotalitarisme à la française. On ne pourra qu’écarquiller les yeux de consternation, ou éclater de rire, devant les sorties furieuses du François Furet de 1950, contre toute cette humanité bourgeoise en décomposition, que remplacera bientôt un type d’homme nouveau porté par la classe ouvrière 24 -catéchisme révolutionnaire que le François Furet des années 1970-80 s’efforcera de faire oublier, en donnant le change par sa dénonciation effrénée de tous les totalitarismes.

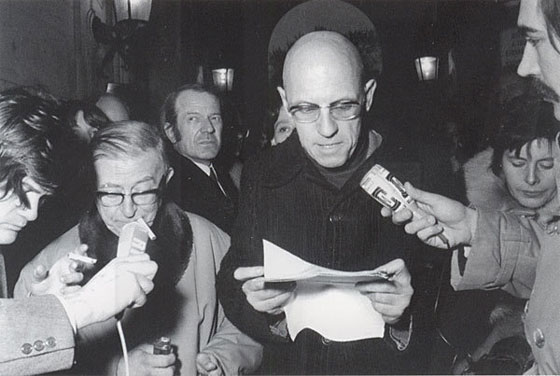

Jean-Paul Sartre et Michel Foucault. A l’arrière-plan, Gilles Deleuze.

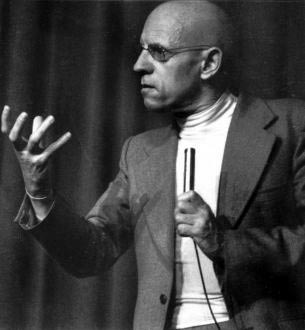

Foucault : l’invention de l’intellectuel spécifique et le soutien aux nouveaux philosophes

Tous les intellectuels ne sont cependant pas traités à la même enseigne. Il y a loin des reniements déguisés de François Furet aux ambitions philosophiques d’un Michel Foucault . L’un est capable de repenser le rôle de l’intellectuel face à son temps, l’autre travestit l’histoire pour faire oublier son passé… Nous découvrons néanmoins un des épisodes les moins glorieux dans la vie de Foucault : son rapprochement “stratégique” avec André Glucksmann et les nouveaux philosophes.

Prenant acte de l’échec des actions globales et des discours totaux à la Sartre, Foucault cherche une nouvelle figure de l’intellectuel, qu’il définit en 1972, dans un dialogue avec Deleuze, comme « intellectuel spécifique » 25. Travaillant sur un sujet bien précis, cet intellectuel n’a plus la prétention d’être celui qui apporte la vérité à un peuple qui ne sait pas : il n’est plus la conscience totale et enfin claire de son époque. Il prend acte du fait que les gens sont déjà conscients et qu’ils sont plutôt en attente de relais pour leur parole. C’est ainsi que le Groupe Information Prison, créé par Foucault et Daniel Defert, entend recueillir les témoignages de prisonniers sur leurs conditions de détentions.

Christofferson explique ce qui a pu amener Foucault à se rapprocher de Glucksmann, en une alliance apparemment contre-nature : d’un côté, un grand penseur en pleine ascension ; de l’autre, un publiciste débutant, dont la vision politique, c’est un euphémisme, était très loin de la complexité des analyses foucaldiennes.

Foucault, théoricien de la discipline, cette organisation sans auteur qui modèle et travaille les corps, qui est comme un maillage de tout le corps social, laisse de côté la critique du pouvoir d’État -geste résumé dans l’assertion qu’il faut “décapiter le roi”, c’est-à-dire penser l’exercice du pouvoir comme un processus relativement anonyme et discret, indépendamment des figures les plus visibles qui l’exercent. Or, face à l’existence d’un État “total” en URSS, il était impossible à Foucault d’oublier complètement le fonctionnement “classique” de la domination par une classe dirigeante. C’est ce travail de dénonciation du totalitarisme soviétique qu’opère Glucksmann. L’auteur de Surveiller et punir pense donc trouver chez l’auteur de La cuisinière et le mangeur d’hommes le complément indispensable à ses propres analyses sur le pouvoir. On peut également penser que Foucault avait un coup à jouer à ce moment-là : Sartre vieillissant, venait le temps de lui trouver un successeur. Or, Foucault ne croyait pas à l’humanisme “dix-neuvième siècle” du chantre de l’existentialisme mais était sans doute, de par le prestige qu’il s’était déjà acquis, en position de devenir le nouvel intellectuel dominant, fût-il spécifique.

Comme on l’a vu, la montée en puissance des nouveaux médias rendait indispensable une présence dans les journaux pour se faire (re)connaître, au-delà du seul monde universitaire (Foucault est élu au collège de France en 1970). « Même si Glucksmann déforme peut-être les idées de Foucault, il est un bon allié dans sa quête de reconnaissance, en particulier lorsque la Volonté de savoir est beaucoup moins bien accueillie en 1976 que Foucault ne s’y attendait » 26. Foucault entame à cette même époque une collaboration avec le Nouvel Observateur. Il apporte, en compagnie de Sollers et Tel Quel son soutien aux nouveaux philosophes. Selon Christofferson, ce soutien « découle d’une stratégie de légitimation intellectuelle qui investit beaucoup dans le marché extra-universitaire de la production intellectuelle. Il provient aussi d’une profonde hostilité vis-à-vis du PCF qui émerge lorsque cette revue [Tel Quel] se détourne de la politique radicale et qu’approche les élections de 1978 » 27. Il faut lire en parallèle les pages consacrées aux hésitations de Philippe Sollers et des “tel-queliens”, d’abord maoïstes, puis progressivement détachés de la politique et finalement ralliés à la nouvelle philosophie. Sollers est « le seul intellectuel de premier plan à appuyer totalement Lévy, de façon inconditionnelle et soutenue. Sollers fait l’éloge de La Barbarie à visage humain dans Le Monde et ouvre les pages de Tel Quel à son auteur. Bien que Sollers adresse aussi des louanges à Glucksmann, “l’un des plus brillants philosophes français d’aujourd’hui” c’est surtout Lévy qui est son homme. A partir du moment où ce dernier gagne Sollers à sa cause durant l’hiver 1976-77, ils planifient ensemble la campagne pour promouvoir La Barbarie à visage humain. Ils s’entendent parfaitement, sans aucun doute parce qu’ils ont beaucoup de points communs. Fils d’industriels, ils ont bâti leur carrière en se présentant comme des clercs fascinés par les médias et le marché, et sont arrivés à des postes d’influence grâce à un peu de chance et beaucoup de culot. Leur alliance constitue l’un des paris engagés par les intellectuels médiatiques contre l’Union de la gauche » 28.

La bombe atomique antitotalitaire a décidément eu des répercussions inattendues… Si, à l’inverse de celui de Tchernobyl, son nuage n’a pas passé notre frontière pour en sortir, restant ainsi dans un cadre strictement hexagonal, elle a néanmoins engendré ses propres monstres. En effet, BHL n’est-il pas la progéniture de Foucault, de Sollers et de toutes les figures de cette époque ? BHL, digne héritier de ce mouvement, le contenu en moins, sorte de créature de Frankenstein, fait des morceaux recollés de tout ce que les penseurs “antitotalitaires” avaient chacun de pire : le chantage moralisateur, le bellicisme “sans l’aimer”, la rhétorique de procureur général de l’Humanité (exiger sans arrêt des châtiments et des condamnations au nom du Bien), le manque d’humour, le dogmatisme… Aujourd’hui, plus de trente ans après les attaques portées par Deleuze, Vidal-Naquet et Castoriadis, les livres anti-BHL sont devenus un genre littéraire à part entière 29. Mais il est toujours là, passé maître dans l’art du discours “post-antitotalitaire” -consistant à condamner absolument quiconque ose l’égratigner, héraut d’une nouvelle idéologie très franco-française qui s’indigne à tout bout de champs au nom des Droits de l’Homme et de la Démocratie -mots dans ce cas à peu près vidés de leur sens. Héritier donc, d’une gauche intellectuelle qui n’a pu rester de gauche après avoir dénoncé le danger communiste, passée sans transition du maoïsme au libéralisme -du col Mao au Rotary 30 -une gauche réduite aux imprécations, défendue par un intellectuel réduit à son brushing et à sa chemise.

On comprend que Jean-Claude Michéa puisse parler de ce « programme philosophique singulièrement appauvri (mélange instable entre Michel Foucault et Bernard-Henri Lévy) qui fonde à présent les politiques de la gauche et de l’extrême-gauche modernes » 31.

Conclusion

Le livre de Christofferson montre que d’un sujet d’étude sérieux, les régimes “totalitaires”, les intellectuels de gauche ont fait une idéologie, destinée à clouer le bec à leurs adversaires, en réponse à une situation hexagonale, celle de l’Union de la gauche. Leur héritage théorique est, sans surprise, très pauvre. D’autant plus qu’on n’aura finalement rien appris de substantiel sur lesdits régimes totalitaires -ce qui était tout de même l’objectif affiché au départ !

Il est évidemment agaçant pour notre chauvinisme hexagonal que ce soit un Américain qui vienne nous le démontrer. L’étude de Michael Christofferson est de fait un modèle de précision et d’exhaustivité. En resituant l’intellectual politics dans son contexte historique et sociologique, il nous montre la genèse d’une espèce bien de chez nous : les intellectuels médiatiques et comment s’est constitué l’espace d’opinions toutes faites dans lequel ils existent et qu’ils contribuent à faire vivre 32.

Autant d’intellectuels qui, pour ceux du moins qui ont vécu longtemps après 1981, sont passés du statut de porte-paroles de la conscience politique à celui de pères-la-morale, animés seulement de la volonté de durer le plus longtemps possible, envers et contre tout, même longtemps après avoir cessé de proposer la moindre idée neuve, ou même seulement pertinente 33 . Non, nous n’avions vraiment pas besoin, à titres d’élites intellectuelles, d’un si triste guignol’s band !

Ceux-ci ont profité, semble-t-il, d’un certain vide dans la vie intellectuelle française. Il n’y a plus suffisamment de grandes figures capables d’allier à une oeuvre d’ampleur, le talent pour être la conscience de son temps. Le passage de l’intellectuel humaniste classique à l’intellectuel “spécifique” ne s’est pas imposée dans la conscience du grand public -sans doute parce qu’un intellectuel qui n’a plus la prétention d’être total dans ses réponses est moins audible publiquement. L’intellectuel collectif défendu par Bourdieu reste une autre solution pour contrecarrer les effets des discours dominants et déformants sur le monde social 34.

Face à ces intellectuels qui ont abandonné la défense des acquis historiques de la gauche, le meilleur remède reste une critique sans complaisance, au risque de paraître renier la gauche et ses idéaux, en critiquant ses reniements les plus spectaculaires.

- Bourdieu s’est penché sur le cas-limite des intellectuels conservateurs, qui n’ont une production théorique que par réaction : « Ils n’ont jamais l’initiative des problèmes dans un monde sur lequel ils n’auraient rien à dire, n’y trouvant rien à redire, n’étaient les mises en question opérées par la pensée critique qu’ils ne cessent de critiquer » (Les règles de l’art, page 456).

- La trahison des clercs, 1927.

- La fin d’une parade philosophique : le bergsonisme, 1929.

- Les chiens de garde, 1932.

- Rationalité et cynisme (1984) et Le Philosophe chez les autophages (1985), éditions de Minuit.

- Les nouveaux chiens de garde, Raisons d’Agir, 1997, réédition 2005.

- L’opium des intellectuels de Raymond Aron, 1955.

- Jean-Claude Michéa, Les mystères de la gauche. De l’idéal des lumières au triomphe du capitalisme absolu, Climats, 2013, page 40. L’expression « penser avec la gauche contre la gauche » n’est pour Michéa qu’une façon de parler ; l’objet de son livre est justement d’expliquer ce qui le sépare de la gauche, c’est-à-dire du progressisme.

- Michael Scott Christofferson, Les intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France (1968-1981), Contre-feux, Agone, 2009.

- Page 364.

- Page 202. On peut apprécier l’humour de la formule, sans doute une reprise ironique d’un passage de Karl Jaspers : « A l’ombre de la bombe atomique le danger grandit : la puissance du totalitarisme pourrait priver le monde de la liberté. Dans une guerre menée avec de grandes armées et l’armement classique, avec tous les moyens techniques connus, mais sans la bombe atomique, les Puissances totalitaires seraient aujourd’hui les plus fortes. C’est pourquoi, dans une guerre de ce genre, les Etats libres se trouveraient un jour devant l’alternative suivante : employer la bombe atomique ou accepter le totalitarisme », La bombe atomique et l’avenir de l’homme (1958).

- Le sous-titre du livre mentionne la période 1968-1981, mais le premier chapitre du livre traite de l’immédiat après-guerre.

- Pages 13-14.

- Page 15.

- Page 55.

- Pages 65-66.

- « En 1968, une tentative d’instaurer l’autogestion au Nouvel Observateur est déjouée par Jean Daniel qui soutient que l’hebdomadaire ne peut être dirigé que de manière monarchique » (Page 115.). Voir aussi l’étude de Louis Pinto, L’intelligence en action : Le Nouvel Observateur, Métailié, 1984.

- cf. L’institution imaginaire de la société, 1975 et Les Carrefours du labyrinthe – IV : La montée de l’insignifiance, 1996.

- Page 91.

- Page 120.

- Page 121.

- Page 146.

- Comme l’a montré l’étude de cas exemplaire menée par Bourdieu dans L’ontologie politique de Martin Heidegger, Minuit, 1988.

- Voir page 309.

- « Les intellectuels et le pouvoir. Entretien entre Michel Foucault et Gilles Deleuze », repris in L’île déserte et autres textes, texte 26, éditions de Minuit, 2002.

- Page 267.

- Pages 270-271.

- Page 279.

- Voir par exemple : Une imposture française, de Nicolas Beau et Olivier Toscer, Les Arènes, 2006. Le nouveau B.A. BA du BHL : Enquête sur le plus grand intellectuel français de Xavier de La Porte et Jade Lindgaard, La Découverte, 2011.

- Voir le pamphlet de Guy Hocquenghem, Lettre à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, réed. Agone 2003.

- Voir « L’âme de l’homme sous le capitalisme », posftface de Jean-Claude Michéa à La culture de l’égoïsme, de Christopher Lasch et Cornélius Castoriadis, Climats, 2012, page 66.

- A ce sujet, voir le livre de Louis Pinto, Le café du commerce des penseurs. A propos de la doxa intellectuelle, éditions du Croquant, 2009.

- « Quoique la rectification de trajectoire, l’abandon d’idées anciennes, leur remplacement par de nouvelles, appartiennent de plein droit à la vie intellectuelle, les fonctionnements concrets de la vie intellectuelle semblent systématiquement les décourager, et jusqu’à l’irrationnalité […] A la rationalité de long terme de la clarté réflexive se substitue alors la rationalité de court terme du louvoiement, de la dénégation et du travestissement des brisures en fausses continuités, le tout calfaté par les moyens de raccroc du mensonge à soi-même […] ». Frédéric Lordon, « Les prodiges de l’amnésie » in Les économistes à gages (S. Halimi, R. Lambert, F. Lordon), Les Liens qui Libèrent, 2012, pages 65-66.

- «Toute la pensée politique critique est donc à reconstruire, et elle ne peut pas être l’œuvre d’un seul, maître à penser livré aux seules ressources de sa pensée singulière, ou porte-parole autorisé par un groupe ou une institution pour porter la parole supposée des gens sans parole. C’est là que l’intellectuel collectif peut jouer son rôle, irremplaçable, en contribuant à créer les conditions sociales d’une production collective d’utopies réalistes » (Pierre Bourdieu, Contre-Feux 2, Raisons d’agir, 2001).