En France, l’étude de William James a été longtemps une simple branche des études bergsoniennes. Le philosophe américain était lu comme un penseur ayant une affinité certaine avec Bergson. Leur proximité sur la thèse d’un pragmatisme vital était évidente : les facultés de l’esprit ne devaient plus désormais être considérées comme des voies vers la contemplation, mais comme des instruments d’action. Si nul ne niait qu’il y eût sur ce point une convergence profonde entre les deux auteurs. néanmoins, la lecture de James ne se faisait que dans le but d’éclairer celle de Bergson.

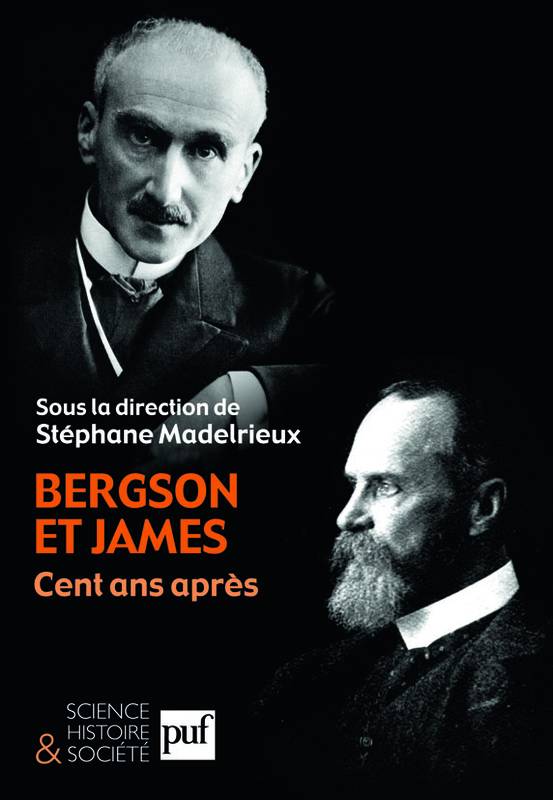

Le recueil Bergson et James. Cent ans après 1 contribue à remettre les deux penseurs sur le même pied. Une parenté bien plus grande leur est reconnue et simultanément, des divergences plus profondes. Et surtout, une plus grande autonomie : chacun mérite d’être lu pour lui-même.

La présente recension se concentrera sur les hypothèses du pragmatisme philosophique ; sur la question de l’influence de chaque auteur sur l’autre ; enfin, sur ce qui distingue véritablement James de Bergson et sur ce qui, peut-être plus profondément, les unit.

Le recueil s’ouvre sur un article de William James, publié en 1910 et intitulé « Bradley ou Bergson ? » James y oppose le rationalisme abstrait au retour vers l’expérience concrète voulu par Bergson. James s’appuie sur ce dernier pour montrer les contradictions insurmontables auxquelles s’exposent les penseurs qui pêchent par intellectualisme. Le penseur américain voudrait, comme le dit S. Madelrieux, « mener le peuple anglais dans la verte vallée de l’expérience en le détournant du désert aride de l’Absolu de la vallée d’à côté » 2. « Bergson et Bradley ont tous deux confirmé ma confiance envers les percepts non “tranmués” (sic 3), écrit James, et brisé ma confiance envers les concepts. Il me semble que leurs travaux courent de manière parallèle jusqu’au point où une alternative tranchée s’impose à nous tous, et où les raisons du choix doivent apparaître et être énoncées explicitement. Soyez un empiriste ou soyez un transconceptualiste, peu importe, mais dites pourquoi ! » 4

L’angle d’attaque choisi par James est polémique : il se réfère à Bergson pour provoquer une crise dans le rationalisme et défendre un retour à l’étude de la réalité sensible pour elle-même.

Sur cette critique des concepts portée par James, je noterais une chose : il est vrai que Bergson n’a jamais cessé de dénoncer les fausses questions engendrées par les illusions intellectualistes (« est-on moral par intérêt ou par devoir ? »). Il est moins certain que Bergson se passe de tout recours au concept : il tente d’obtenir un élargissement de l’esprit, par un effort d’intuition, qui transforme le statut du concept mais ne le détruit pas et qui le relie profondément aux images. Le concept en vient alors à s’affiner et à se fondre dans la durée du vécu.

*

Un second article est signé de Ralph Barton Perry, disciple et confrère de James à Harward. Daté de 1933, il est intitulé « William James et M. Henri Bergson » et constitue la préface d’un volume de correspondance entre les deux auteurs. On y trouvera une longue citation de Bergson où il répète son admiration pour James, tout en montrant bien que les thèses de l’Essai sur les données immédiates de la conscience ne découlent pas des Principles of Psychology: les théories de James sur le stream of thought ne peuvent être confondues avec la durée réelle de Bergson.

Perry montre que les points de départ des deux auteurs sont différents : James part des apories de l’empirisme sur l’inscription du moi dans l’expérience, et à partir de là, retrouve l’écoulement permanent de la vie. Bergson part d’une critique du temps homogène et, sous les abstractions mathématique, retrouve le flou de la vie psychologique. Les contemporains ont compris tout de suite l’évidente parenté de Bergson et James : elle s’inscrivait dans un retour au concret, après un 19ème siècle marqué par les grands systèmes positivistes. Leurs recherches, affirme Perry, culminent dans une interrogation sur l’expérience mystique, frontière ultime à laquelle se heurte la raison. Leurs trajectoires respectives se recoupent donc en plusieurs points, sans se confondre.

*

Mathias Girel dans sa contribution intitulée « Un braconnage impossible : le courant de conscience de William James et la durée réelle de Bergon » veut lever deux contresens sur le rapport entre les deux auteurs. Le premier consisterait à croire que Bergson aurait pillé sans vergogne plusieurs idées aux Principles of Psychology de James, plus spécialement celles tournant autour du courant de conscience, à partir desquelles Bergson aurait forgé sa propre notion de durée. M. Girel y voit un « procès en braconnage ». Le bergsonisme ne serait qu’une version raffinée d’un pragmatisme vulgaire, bien Américain. Le second contresens, dénommé cette fois « procès en ventriloquie », voudrait que James ait fait de la philosophie un bergsonisme à l’Américaine. Il aurait trouvé chez le philosophe française l’expression d’une vie intérieur très riche, dont ses compatriotes sont évidemment dénués…

La question de la rencontre entre deux penseurs est de savoir quelles en sont les modalités : vol pur et simple ? influence non-dite ? échange mutuel ?…

Il est impossible de nier que James et Bergson ont été amené à évoluer et à progresser dans leurs pensées respectives, chacun en lisant l’autre. M. Girel montre que cette « influence » n’a en fait eu lieu qu’à un moment où chacun des deux auteurs avait déjà solidement établi sa propre pensée. Il est faux de croire que le Bergsonisme serait une philosophie d’origine transatlantique ou que James aurait puisé dans la psychologie européenne : chacun des auteurs emprunte d’abord à la tradition de son propre pays. Bergson et James ne sont de toute façon pas les seuls tenants de la pensée du stream of consciousness : on sait que ce thème était largement en vogue à l’orée du 20ème siècle, tant en psychologie, qu’en philosophie ou en littérature (chez Joyce ou chez le propre frère de William James, Henry). C’est donc tout un monde intellectuel et artistique qui, à cette époque, baignait dans un certain “impressionnisme” propre à la modernité. Or, constater des ressemblances mène à des métaphores séduisantes, mais qui demandent ensuite à être approfondies et travaillées pour donner lieu à de véritables concepts, au sens où Bergson l’entendait. On peut penser à la notion de moment théorisée par F. Worms : une période de temps définie par un thème et des problèmes afférents.

C’est la notion même d’influence qui est en cause dans l’article de M. Girel. Il est vain de vouloir comprendre un auteur à partir d’un autre, et c’est bien le vice des mauvaises comparaisons entre James et Bergson : n’étudier l’un que pour dire ce qu’il a pris chez l’autre. Méthode au fond paresseuse et trompeuse : paresseuse, car on ne parlera au fond que de Bergson, pour évoquer James en passant. Trompeuse, car elle procède comme on savait si bien ce qu’est le bergsonisme qu’on puisse mesurer exactement sa présence chez James !

Un philosophe pense à partir de problèmes précis qu’il définit et qu’il remanie au long de ses recherches. L’idée qu’il subirait l’influence, plus ou moins inconsciente, d’un autre penseur, est donc triviale et fausse. Un air de famille ne dit rien sur ce que chaque auteur a pu prendre à l’autre, ni sur la manière dont il l’a pris.

L’article défend avec force une compréhension autonome du projet philosophique de James et pas seulement, « en creux » 5, par rapport à celui de Bergson.

*

Dans « Bergson, James et le pragmatisme scientifique », Anastasios Brenner replace brièvement les deux auteurs dans les débats scientifiques de leur époque. Il fait le point sur la reprise des thèses de Peirce par James : comprendre une idée non à partir de sa clarté propre, mais selon les effets et réactions pratiques qu’elle engendrera. Il discute brièvement du conventionnalisme dont Bergson paraît proche : les lois de la nature n’ont pas de réalité propre, elles proviennent d’un découpage opéré par un individu selon des données et des variables qu’il a choisies. Se pose alors la question de la justification de la vérité, c’est-à-dire des procédures requises pour valider nos énoncés. A. Brenner propose un rapprochement avec le pragmatisme contemporain de Putnam, Quine et Rorty.

La comparaison entre conventionnalisme et pragmatisme aurait mérité d’être approfondie. Pour Bergson, la science travaille sous la conduite de l’intelligence, qui prépare notre action sur la matière. Si par la connaissance nous touchons à un absolu, c’est en tant que l’agir précède la connaissance. Primum vivere, deinde philosophari. La science se meut pour cette raison dans une connaissance relative, en ce qu’elle ne saisit que la réalité spatialisée et pas l’élan simple, intensif, dont cette réalité découle. La science ne toucherait à l’absolu que si la matière se confondait intégralement avec l’espace géométrique, c’est-à-dire si elle était entièrement inerte. La dimension conventionnelle des théories scientifiques tient à la fonction pragmatique de nos facultés.

*

Dans quelle mesure Bergson peut-il être dit pragmatiste ? C’est que cerne l’article d’Elie During, « Cartes et graphes ». Il commence par préciser en quel sens l’expérience pure de James et la durée bergsonienne dépassent nos cadres conceptuels. « En forçant le trait, on pourrait dire que James voit le concept comme quelque chose qui complète, augmente et prolonge l’expérience, tandis que Bergson y voit plutôt quelque chose qui la mutile ou du moins la déforme. De fait, si ce dernier défend à sa manière une théorie pragmatiste de la connaissance, c’est avant tout dans une perspective critique, au sens où elle conduit à théoriser les limites qu’impose à notre connaissance l’orientation pratique de l’intelligence, mais aussi à dénoncer les faux problèmes qui l’embarrassent lorsque se transportent sur le terrain de la spéculation des habitudes nées des exigences de l’action » 6. Bergson s’accorde avec James pour considérer le travail conceptuel comme une cartographie (mapmaking) :« ce n’est pas simple affaire d’application des concepts à l’expérience ; c’est affaire de sélection, de morcelage et d’extraction, mais aussi d’assemblage, de construction […] Bien entendu, ni l’espace, ni la géométrie, ni même le détail des lois physiques ne se trouvent tels quels dans la matière : il y faut toujours un “travail”, et en ce sens que Bergson admet volontiers que les constructions conceptuelles, et notamment scientifiques, ajoutent au réel en même temps qu’elles lui retranchent quelque chose » 7.

Selon Elie During, James travaille par cartographie : le concept suit la pensée de loin en loin, sans jamais retrouver sa continuité, qui se fait de proche en proche. James admet que le concept, équivalent verbal d’une chose absente, ne pourra jamais combler ce que nous offre la perception, à savoir le contact avec la chose présente. Le flux réel résiste à toute appréhension totale.

Bergson, pour sa part, use de graphes, par exemple lorsqu’il s’attaque aux paradoxes de Zénon d’Élée, pour montrer l’irréductibilité du mouvement à sa représentation sous forme d’une suite de points qui passe par des positions successives.

Carte et graphe, affirme E. During, montrent l’écart irréductible entre connaissance et expérience. La carte n’est jamais le territoire…

C’est alors que peut apparaître une différence subtile, mais certainement radicale, entre James et Bergson : l’écart existe pour Bergson du fait du caractère pragmatique de la connaissance (les besoins de l’action provoquent une distorsion de notre appréhension du réel), tandis que cet écart existe pour James en dépit de son caractère pragmatique : la science accroît nos facultés bien qu’elle laisse échapper l’aspect fluent du réel.

James et Bergson n’ont jamais confondu leurs projets respectifs. On le voit une fois de plus : parler d’influence n’a pas de sens. Chaque auteur ne reprend de l’auteur que ce qui l’intéresse par rapport à ses problèmes propres, donc jamais sans une réélaboration au cours de laquelle le matériau étranger se trouve digéré, intégré, à sa pensée propre. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut comprendre comment une philosophie peut en nourrir une autre.

Cette contribution d’E. During est aussi originale qu’éclairante.

*

Dans « De l’âme à l’inconscient. Métaphysique et psychologie chez James et Bergson », Stéphane Madelrieux spécifie en quel sens les deux philosophes ont voulu une relève de la métaphysique qui permette de surmonter l’interdit kantien porté sur la connaissance de la chose en soi. C’est autour de la question de l’âme et de son immortalité que la comparaison peut se faire entre James et Bergson : tous deux ont cherché des faits permettant une meilleure connaissance de l’âme, proposant de ce fait un élargissement du champ de l’expérience. Ils refusaient de suivre les programmes empiristes et matérialistes, qui déclarait nulles les recherches sur l’âme, sans pour autant franchir le seuil de l’expérience. Le tournant méthodique qu’ils proposent consiste à ne plus chercher des preuves, immédiates et définitives. Celles-ci ne sont que verbales : si l’on pose que l’âme est immortelle parce qu’elle est simple et indépendante du corps, on n’aura fait que trouver dans le concept d’âme ce qu’on y aura mis auparavant. Au lieu de procéder par preuves, Bergson et James suivent ce que le premier a nommé des « lignes de faits », qui vont renforcer peu à peu l’hypothèse de départ. On ira vers une probabilité croissante, sans prétendre arriver à la certitude. C’est la voie d’un empirisme élargi, menant à ce que Bergson appelait l’expérience intégrale : celle qui, selon une image mathématique, remonte de la dérivée (la matière) vers l’élan dont elle découle (la conscience). Le travail d’intégration progressive remplace celui de totalisation.

Les deux penseurs s’intéressent de près aux recherches psychologiques, de Pierre Janet parmi d’autres, mais sont également conduits aussi aux frontières des phénomènes parapsychiques : télépathie, communication avec les morts, contacts avec la divinité…

L’enjeu est similaire : une critique du matérialisme, considéré comme potentiellement ruineux pour la spiritualité et pour le sens de la vie humaine, et une exploration des possibilités d’extension de la vie, peut-être par delà la mort. L’article de Madelrieux offre un résumé très utile des thèses de Bergson et James sur le fonctionnement de la mémoire, qui sert de pivot pour passer d’une théorie de l’âme à une psychologie de l’inconscient.

« Psychologie et métaphysique accompagnent toutes les deux la vie de l’esprit mais c’est en deux sens inverses, dans deux directions opposées, selon les deux sens de la vie. La première s’occupe des faits psychologiques d’attention à la vie, en montrant l’attention conjointe de l’esprit et du corps dans la détermination des actions ; la seconde prend pour objets les faits de désintéressement à la vie, qui révèlent les manifestations de l’esprit pur, c’est-à-dire d’un esprit libéré de la nécessité d’agir et donc s’émancipant du corps. La métaphysique s’intéresse aux mouvements de l’esprit qui, dès ici-bas, pointent vers cet au-delà purement spirituel où, selon Bergson, l’esprit trouve sa véritable signification et sa valeur » 8. Bergson et James divergent sur le statut de l’inconscient : est-il comme une réserve d’énergie vitale plus profonde et plus vive que la conscience, ou bien une conscience en voie de dégradation ? L’inconscient est-il directement producteur d’actions ou bien est-il obstacle à l’élan de conscience ?

Il me semble qu’il y a entre eux une autre différence, plus grande : celle qui porte sur le sens même des recherches spirituelles. Pour James, elles ont pour but d’améliorer la vie. Soyez résolu de croire à l’immortalité de l’âme, dit en substance James, et votre vitalité en sera dès maintenant intensifiée. La perspective de Bergson semble plus large : il ne veut pas croire à l’immortalité de l’âme que pour les bienfaits que cette croyance vaudrait à l’homme. L’accroissement de la création est une fonction propre à l’univers. L’homme n’est qu’un courant au sein de forces cosmiques qui le dépassent.

James se montre résolument pragmatique : il est fructueux de croire qu’une supraconscience divine oeuvre pour le bien dans ce monde, résume Madelrieux. La valeur d’une croyance se mesure à ses bienfaits… « Dieu est utile et il est utilisé » 9. On peut apprécier la franchise de cette philosophie mais on peut toutefois douter qu’il soit possible de croire par intérêt bien compris…

Simone Weil se moquait déjà de la foi selon Bergson : «On peut affirmer sans crainte d’exagération qu’aujourd’hui l’esprit de vérité est presque absent de la vie religieuse. Cela se constate entre autres dans la nature des arguments apportés en faveur du christianisme. Plusieurs sont de l’espèce publicité pour pilules Pink. C’est le cas pour Bergson et tout ce qui s’en inspire. Dans Bergson la foi apparaît comme une pilule Pink de l’espèce supérieure, qui communique un degré, prodigieux de vitalité […] Le pragmatisme a envahi et souillé la conception même de la foi » 10.

Que n’aurait-elle pas dit en lisant James ! On a l’impression que le penseur américain serait prêt à faire de la vérité un simple instrument au service du succès de nos entreprises : est bon ce qui va dans le sens de ce qui m’est utile. De plus selon lui, truth is mutable, la vérité est changeante -contre quoi Bergson tempère : ce n’est pas la vérité qui est changeante, mais notre rapport à elle.

De plus, je ne suis pas certain, comme le dit S. Madelrieux, qu’on puisse opposer un James tourné vers l’ici-bas à un Bergson préoccupé de l’au-delà. Il est évident, à lire les dernières pages des Deux sources, que Bergson attendait, pour cette vie-ci, de grands bienfaits des recherches sur l’immortalité de l’âme. Ressourcer la vie humaine dans la mystique nous convaincrait, dit Bergson, de chercher des satisfactions plus élevées que celles que nous trouvons dans la domination sur la nature ou les hommes. Cette spiritualité retrouvée aboutirait paradoxalement à une vie plus frugale, plus simple, plus épicurienne. Je ne crois pas que cette dimension ascétique se retrouve chez James. Malgré toute la sympathie que Bergson pouvait avoir pour son collègue américain, malgré l’incontestable convergence des points de vue sur bien des domaines, n’y avait t-il pas une différence de nature dans leur idéal de vie ?

*

Dans une belle contribution, « James, Bergson et un univers en devenir », Paola Marrati insiste sur la dimension morale des métaphysiques de James et Bergson : univers pluraliste pour l’un, création continue pour l’autre. Dans les deux cas, ces théories sont une invitation à l’action. Tel est le sens, pragmatique, de l’affirmation selon laquelle « tout n’est pas donné » : l’avenir n’est jamais fait d’avance. Le temps n’est pas un dégradé de l’éternité : en renonçant à chercher celle-ci dans celui-là, James et Bergson détruisent l’illusion selon laquelle le réel découlerait du possible. Ce qui advient est toujours imprévu. C’est pourquoi les deux penseurs critiquent la doctrine du progrès : le sens de l’histoire n’est pas prédéterminé. On ne peut être sûr que les choses iront en s’améliorant.

Pour James, la pluralité irréductible de l’expérience empêche à jamais d’y trouver une direction unique. Les analyses de Bergson sur les sociétés closes montre qu’on ne peut pas passer de l’amour de sa patrie à l’amour de l’humanité. Un groupe humain est naturellement porté à l’hostilité envers ses voisins (chauvinisme, xénophobie). Un progrès graduel n’est pas possible, qui se ferait par élargissements successifs. Il faut un saut brusque, et c’est de cette rupture dont témoigne la vie des mystiques. Les philosophies de James et Bergson sont donc un appel à la responsabilité : l’homme ne bâtira que ce qu’il veut. Il ne peut s’en remettre à une providence.

C’est en même temps un signe d’espoir contre tout accablement : l’avenir reste toujours ouvert, pour qu’adviennent les progrès que l’homme se sera donné les moyens de réaliser. On peut parler, dit P. Marrati, non d’une pensée du progrès mais d’une « pensée “méliorative” qui voit dans la réalité du changement la possibilité, sans garantie, pour l’agir humain individuel et collectif d’être efficace, d’orienter le devenir, d’introduire du nouveau » 11. Les spéculations sur le temps et l’expérience débouchent sur un volontarisme.

*

Frédéric Worms ferme le recueil en s’interrogeant sur la « diversité de l’expérience religieuse chez James et Bergson » [Cet article, dont F. Worms annonce lui-même qu’il est bref, peut être complété par le chapitre sur les deux penseurs dans La philosophie en France au XXe siècle. Moments, Gallimard, 2009. Voir sur ce site [le compte-rendu de ce livre.[/efn_note] : «ils font l’un et l’autre de la religion la réponse à un problème ou a un besoin pratique de l’homme. Mais leur point commun va plus loin : il consiste non seulement à ne pas réduire “la” religion en général à cette fonction (et, si l’on veut, du même coup, à cette fiction), comme le font par exemple au même moment Nietzsche et Freud ; il consiste aussi à faire de cette fonction un critère, pour la diversité des formes qu’en prendront les solutions, et cela justement parce que l’action ou la vie n’est pas seulement chez eux une force pure ou un principe d’illusion, mais un accès au réel et un principe de vérité 12 ». On retrouve une opposition dans la démarche : James remonte des variétés de l’expérience religieuse à une insatisfaction face à la condition humaine. Bergson, au contraire, part du fonctionnement de l’esprit humain pour déduire une fonction fondamentale de la religion : rétablir un attachement à la vie que l’intelligence tend à dissoudre, quand elle nous présente tout l’écart qu’il y a entre notre volonté et la réalisation de nos actes.

Réintroduisant, grâce aux témoignages des saints et des mystiques, l’expérience au coeur du religieux, James s’interroge sur le sens humain de la religion, en ce qu’elle nous met en contact avec des forces supérieures ; Bergson va jusqu’à un sens cosmique de l’expérience mystique : l’univers conçu comme « machine à faire des dieux » 13.

*

Les articles de ce recueil sont denses, comme souvent lorsqu’on a affaire à des interventions dans des colloques. Ils s’adressent surtout à des spécialistes ou au moins à de bons connaisseurs de James et Bergson.

Ils réhabilitent pleinement le penseur américain en s’efforçant de toujours définir son originalité par rapport à Bergson. La comparaison n’est jamais confusion. Maintenus dans leurs différences irréductibles, James et Bergson n’apparaissent que plus passionnants, la fécondité de leur dialogue répondant à la sincérité de l’amitié qui les unit dans la vie : « Magnifique exemple d’une amitié où chacun sut rester lui-même ! » s’exclamait Ralph Barton Perry. « Affection, estime mutuelle, mais aucun sacrifice de la pensée personnelle » 14.

La lecture croisée des deux auteurs nous fait ainsi découvrir non seulement une amitié intellectuelle mais surtout un moment magnifique de la philosophie, tournée vers la vie dans ce qu’elle a de plus immédiat et de plus surprenant, de plus commun et de plus merveilleux.

- Stéphane Madelrieux (dir.), Bergson et James. Cent ans après, PUF, 2011.

- Page 5.

- Je suppose une erreur de frappe. Lire « transmués » ?

- Page 13.

- Page 53.

- Page 75.

- Pages 73 et 76.

- Pages 118-119

- Page 120.

- Simone Weil, L’enracinement, page 165. Les pilules Pink (prononcer « painque ») étaient vendues comme un remède contre la neurasthénie.

- Page 130.

- Pages 143-144.

- Les deux sources de la morale et de la religion, formule finale.

- Page 26.