Suite de notre entretien avec Jacques Darriulat, professeur d’esthétique, autour de son site Internet, http://www.jdarriulat.net/, où il rassemble des milliers de pages de ses textes, cours et essais. Lire la première partie de l’entretien.

Cette seconde partie s’intéresse au thème d’Eros et Thanatos et aux rapports entre esthétique et pensée ; puis la modernité, avec Baudelaire et la photographie, pour finir avec l’art contemporain.

Nous remercions à nouveau Jacques Darriulat pour cet entretien exceptionnel, ainsi que pour ses patientes relectures et conseils.

Entretien réalisé par Timothée Coyras et Nicolas Rousseau.

Eros et Thanatos

Timothée Coyras : Il y a chez Platon deux expériences fondamentales, l’amour et la mort, expériences peut-être d’ordre esthétique…

Jacques Darriulat : La violence de l’amour et le souci de la mort sont les deux démons qui nous tirent par les cheveux, et nous arrachent à l’hypnose de la caverne. Sans ce double appel, sans ce double signe qui les rappelle à l’énigme, les hommes vivraient sans penser ce que c’est que vivre, et qu’être homme.

TC : Est-ce qu’on ne pourrait voir dans Eros et Thanatos, ces deux grandes forces de l’existence, quelque chose d’universel, à l’œuvre dans toute forme d’art ? Je pense à Schopenhauer, pour qui l’œuvre d’art est le vouloir-vivre contemplé. L’art nous donne à contempler des forces fondamentales de la vie.

Gustav Klimt, La vie et la mort (1916), Vienne, collection privée.

Hommes, femmes et enfants, tendrement enlacés, sont guettés par la mort. Sont-ils stupides, inconscients de ce qui les attend, ou ont-ils choisi de l’ignorer pour jouir des beautés de la vie ?

JD : Justement, pour Schopenhauer, la Volonté comme représentation se déleste du poids de la mort. La volonté commence à s’acheminer vers son extinction, elle s’apaise puisque, dans la contemplation, elle devient désintéressée. La mort, ou plus exactement la souffrance de vivre, l’angoisse de l’agonie, se font, dans l’œuvre, spectacle. Le violon pleure à ma place, la symphonie meurt à ma place et, comme un dieu spectateur, je contemple cet effacement. Ce n’est pas moi qui meurt, c’est la phrase musicale qui se dissout dans le silence ; ce n’est pas moi qui aime, c’est le fortissimo qui exprime la fureur de la passion. Je m’éternise dans la contemplation, je me transporte par delà l’amour et la vie.

L’amour pour Schopenhauer est une ruse de la nature qui incite aveuglément l’humanité à se reproduire à seule fin que la torture, la souffrance infinie de la volonté se prolonge pour la jouissance d’un dieu sadique, qui se complait devant ce spectacle d’horreur, comme Néron jouissait de l’incendie de Rome, qu’il avait lui-même allumé. La naissance permet de renouveler sans arrêt cette torture, après que le bourreau ait abandonné à l’inertie de la mort sa victime épuisée. Les suicidés eux-mêmes sont les victimes de ce jeu atroce. Seuls ceux qui réussissent à atteindre la sérénité par l’extinction progressive et méthodique de la volonté qui est en eux, qui s’élèvent à l’indifférence de l’idéal ascétique, trouvent moyen de sortir de la scène, sans pourtant sortir de la vie. La création artistique selon Schopenhauer n’est motivée ni par la mort ni par l’amour, mais au contraire par le renoncement à l’amour et par l’indifférence à l’égard de la mort. Etrange esthétique qui tend vers l’anesthésie. Esthétique du spectateur, qui ne tend pas à créer, mais à contempler seulement. Sous le regard de Schopenhauer, l’amour comme la mort deviennent des objets, des « objectités » idéalisées, étrangères au principe d’individuation comme à la souffrance qui en est le prix, formes universelles, épurées, schématisées.

L’esthétique de Schopenhauer est néoclassique : cette image sereine et distanciée de la mort, ce sont par exemple les tombeaux imaginés par Canova, puis par ses disciples. La Mort n’est plus un squelette effrayant, mais un beau jeune homme mélancolique, frère du Sommeil, et qui tient une torche éteinte. En allégorisant la souffrance, Schopenhauer l’apaise (ou croit l’apaiser) en une forme pure et inaltérable…

Tombeau d’Antonio Canova, 1827, Eglise Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venise [Image [Wikipedia[/efn_note]

Rien de tel chez Platon : le trouble de l’amour est porteur d’un message qui nous vient des dieux, sa souffrance même est divine, souffrance féconde qui annonce en l’âme l’imminence de la délivrance maïeutique. Eros est un démon terrible, un dieu, dit le chœur d’Antigone, toujours vainqueur, un guerrier invincible qui verse la folie dans les cœurs. Pour le tragique, l’amour est un mal sacré et inhumain ; il est une violence féconde, qui descelle les âmes et les appelle à penser, pour le philosophe. L’Eros platonicien s’empare de l’âme tout entière, et la hisse au niveau du surhumain.

Nicolas Rousseau : Il me semble qu’on voit par exemple dans la mythologie la toute-puissance d’Aphrodite, qui plie à sa loi les mortels et les dieux, qu’elle rend tous amoureux. Même Zeus cède à l’amour et Aphrodite elle-même succombe à son pouvoir.

JD : C’est intéressant, car on dit toujours que les dieux ne sont soumis qu’à un seul dieu, une puissance souveraine plutôt qu’un dieu véritable : Anankè, la Nécessité… Quant à Aphrodite, il lui arrive aussi de trembler devant Zeus, et son pouvoir relève du registre du jeu, plutôt que de celui du sérieux, de la parole sans conséquence plutôt que de l’action effective. Du moins quand il s’agit des dieux ; c’est une autre affaire quand il s’agit des mortels. La guerre de Troie, dont Hélène est l’enjeu, est là pour nous le rappeler.

Pour revenir à Platon, je ne pense que lorsque une violence m’est faite et me met en présence de l’impensable. L’impensable est l’infini du désir, et l’infini du silence, de l’énigme de la mort.. La pensée de la mort doit demeurer dans ce questionnement.

Dans le Phédon, il n’y a aucune preuve de l’immortalité, supposer l’immortalité de l’âme est un « beau risque », un pari, et le gain n’est jamais sûr. La mort est l’énigme qui nous appelle à penser, sans la pensée de la mort nous tournerions en rond dans la cage de la routine, et la vie ne nous apparaîtrait jamais pour ce qu’elle est : une merveille incompréhensible. Il y a cet horizon de silence, comme l’océan vide devant la plage, et nous devons prendre garde à ne pas l’oublier si nous désirons vivre comme des hommes, non comme des bêtes. Le prisonnier submergé par l’afflux des sensations tombe dans l’hypnose de la présence ; le penseur considère l’absence, il se souvient des absents.

Le jeu des facultés

NR : On peut aussi être fasciné par l’œuvre d’art, hébété. Est-ce qu’on ne passe pas de l’hypnose à la fascination ?

JD : L’art ne vise pourtant nullement à fasciner, mais plutôt à susciter en nous le désir de créer. C’est le charlatan qui fascine, ce n’est pas l’artiste. Et le meilleur moyen de ne pas être fasciné par la beauté de l’œuvre d’art, c’est d’en faire l’objet d’un jugement esthétique. Devant l’œuvre, il faut penser, retrouver par soi-même le sentier de la création, il ne faut surtout pas idolâtrer.

Proust avait bien compris que les idolâtres sont toujours les célibataires de l’art, leur enthousiasme reste stérile, leur fanatisme est de pure forme. Mais Kant avant lui avait fortement énoncé que le beau n’est pas le modèle de notre admiration, mais le motif de notre création, en ce sens qu’il a pouvoir de motiver les facultés créatrices qui sont en nous, et qui sont l’imagination et l’entendement, la première guidant ici le second. Il ne s’agit certes pas de résoudre l’inconnue de la beauté, mais de tisser autour de ce foyer des réseaux nouveaux de formes et de significations. La fascination n’est qu’un échec de l’intelligence, une panne de l’invention. Le jugement esthétique n’est pas fasciné, il ne cesse de produire du sens, d’approfondir la qualité de la rencontre sensible, puisque c’est ici la qualité, dans son extrême singularité, qui est seule essentielle.

Vous savez qu’une des caractéristiques de l’analytique du beau, c’est que Kant accorde la première place au moment de la qualité, tandis que pour le jugement déterminant, que ce soit le jugement spéculatif ou le jugement moral, c’est la quantité qui est première.

Certains esprits superstitieux imaginent qu’à trop analyser un poème, on risque d’en détruire le charme. C’est le contraire qui est vrai : plus on approfondit une œuvre, et mieux on sait en jouir. Le goût s’éduque, et plus encore le regard et l’oreille. On apprend peu à peu à discerner le jeu d’échos infini, les harmoniques qui entrent en résonance avec l’œuvre. La beauté n’a de sens qu’au sein du réseau de « correspondances », comme disait Baudelaire, dont elle est la source. La connaissance esthétique n’est pas rigoureuse ni démonstrative, elle est « réfléchissante », elle identifie avec précision les reflets que l’œuvre fait scintiller autour d’elle.

NR : On apprend à se tenir à une certaine distance de l’œuvre, pour réfléchir sur elle sans l’idolâtrer.

JD : Oui et c’est ainsi qu’on l’aime de plus en plus. Il faut penser pour aimer davantage, et mieux vaut aimer ce qu’on choisit de penser. Il y a de tristes savants qui consacrent leur existence à n’étudier que les problèmes qui leur inspirent le plus profond ennui. Aussi sont-ils bien ennuyeux eux-mêmes. Je n’ai enseigné que ce que j’aimais, je n’ai écrit que pour défendre ce que je pensais être vrai, je n’ai pas perdu de temps à vitupérer contre ce que je n’aimais pas. Je crois qu’il faut penser avec, non contre. Et l’idée même de la négativité dialectique exige que vous fassiez l’expérience, en ce qu’elle a de plus intime, de la pensée que vous entreprenez de dépasser, ce qui est, comme chacun sait, tout autant nier que conserver. Quand je faisais de la critique d’art, je n’ai jamais écrit un article pour condamner un peintre. Sauf une fois, sur Richard Lindner, un peintre un moment à la mode, dont l’œuvre me semblait et me semble toujours très médiocre. Affaire de goût… Aussi était-ce un article qu’on m’avait imposé, et non que j’avais librement choisi. A cette exception près, je n’ai jamais écrit que pour faire partager mon plaisir. Ce n’est nullement de l’idolâtrie ; l’amour est intelligent, nul n’est contraint d’aimer stupidement. Et s’il n’est pas intelligent, du moins peut-il s’efforcer de le devenir, en apprenant à s’étonner de lui-même…

Oser savoir. Sapere aude. La beauté est une invitation au savoir, au gai savoir. Je ne rencontre pas pathologiquement le phénomène esthétique, j’en fais mon bien, je profite de l’énergie qu’il me communique. La beauté qui cherche à nous en mettre plein les yeux est toujours une piètre beauté, et le choc de la rencontre esthétique ne se mesure pas seulement par l’intensité de la sensation. C’est le reproche que Kant adressait à Edmund Burke, que de n’être capable de concevoir qu’une « physiologie » du beau, plutôt que de penser la dynamique du jugement esthétique. Il est très frappant que dans la troisième Critique, dont la première partie, comme vous le savez, est consacrée au jugement esthétique, il ne soit pratiquement jamais question de la sensibilité elle-même, mais toujours du jeu créateur de l’imagination et de l’entendement. Chacun sait pourtant que le mot « esthétique » est construit sur le modèle d’un mot grec, qui veut dire « sensation ». L’appréhension sensible n’est que l’amorce, le « motif », l’impulsion qui donne le mouvement. Mais tout le travail est fait par les facultés dynamiques et créatrices, qui produisent images et concepts.

L’imagination esthétique n’est pas l’imagination hypnotisée du rêve, et comme le disait Bachelard, elle ne se fixe pas sur les images, bien au contraire elle les varie et les détruit pour toujours en créer de nouvelles.

Le cerveau et la pensée

TC : Que pensez-vous des tentatives matérialistes d’explication de l’art ? Je pense au livre de Jean-Pierre Changeux, Du vrai, du beau, du bien [Voir sur ce site [le compte-rendu de ce livre.[/efn_note]. Il explique que le sentiment esthétique viendrait d’une réponse émotionnelle du cerveau à la parcimonie, retenue par la sélection naturelle car utile au vivant.

JD : Jean-Pierre Changeux est l’auteur d’un livre magnifique, L’Homme neuronal, qui montre comment le cerveau humain continue d’évoluer et d’établir de nouvelles connexions neuronales, ce qu’on nomme son « épigenèse », longtemps après la naissance, selon ce que lui enseigne l’expérience, par l’enrichissement de l’échange. Jean-Pierre Changeux est certainement un grand neurologue, qui sait faire partager son savoir sans renoncer à l’exigence scientifique. Qu’il en soit remercié. Cela dit, et sans doute porté par la mode des sciences dites « cognitives », l’auteur s’est laissé enivrer par son propre enthousiasme, et n’a pas su résister à la tentation, pourtant si commune, de l’impérialisme spéculatif : tout, absolument tout, doit pouvoir être expliqué par les connexions neurologiques établies dans le cerveau, et, par ce coup de force, toutes les connaissances doivent se faire les vassales de la science suprême : la neurologie. Forme épistémologique du délire des grandeurs.

Nous parlions à l’instant d’une physiologie de la beauté : la vision de l’homme chez Changeux est totalement physiologique. Il avait déjà publié, il y a une quinzaine d’années, un petit recueil, en vérité un patchwork de textes déjà publiés, dans lequel, ne doutant de rien, il prétendait rendre compte du plaisir esthétique par les mécanismes cérébraux. Soit. Si l’on ôte les spéculations purement neurologiques, devant lesquelles mon incompétence ne peut que s’incliner, et qui retiennent toujours mon intérêt, on reste un peu dépité quand on doit constater l’extrême pauvreté du résultat purement esthétique. C’est dépenser beaucoup de savoir pour jouir d’un bien maigre fruit, et l’on peut bien dire que la montagne neurologique accouche d’une souris esthétique. L’analyse porte sur une Lamentation sur le Christ mort de Jacques Bellange, et Changeux se contente de répéter ce qu’il a lu chez Clark, Thuillier, Gombrich, ou dans tel article de La Revue de l’Art, sans apporter le moindre élément nouveau. Seule change la sauce à laquelle ces mets sont accommodés : au lieu de parler d’influences (notion par ailleurs astrologique, et qui n’a pas grand-chose à voir avec la science), il évoque un schéma évolutionniste et prétendument darwinien selon lequel le « cerveau » du peintre, qui contrôle le mouvement de la main qui tient le pinceau, « restructure » des « schémas mnémoniques », et parvient ainsi à réaliser la synthèse de schèmes divers selon un principe d’économie ou de « parcimonie ». J’avoue que lorsque je lis ces pages, je pense irrésistiblement au Diafoirus de Molière, et l’invasion du discours du neurologue dans le champ de l’analyse esthétique me fait assez songer à l’entrée des clowns sur la piste du cirque.

D’autant que ce darwinisme de la « parcimonie » me paraît fort douteux, et qu’il ne me semble pas, par exemple, que l’évolution du portrait dans la peinture du Nord, des Flamands du quinzième siècle – Jan van Eyck ou Rogier van der Weyden – jusqu’à Rubens, obéisse à un principe d’économie, bien au contraire ! On répondra sans doute que la science est ici débutante, qu’il faut savoir attendre… Fort bien, attendons, et reconnaissons pour le moment la quasi nullité des résultats obtenus.

Pierre-Paul Rubens, Autoportrait, Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg.

Rubens, comme tout artiste baroque, ne recherche aucunement la parcimonie, mais bien au contraire l’exubérance : couleurs vives, tons chauds, goût des étoffes, vivacité des gestes et des regards, ces effets excitent chez le spectateur un sentiment d’instabilité et de vivacité étourdissante..

Comme vous venez de le rappeler, Changeux récidive dans son dernier ouvrage, qui porte un titre d’une modestie un peu déconcertante : Du vrai, du beau, Du bien. Diable ! Cela faisait pourtant quelques siècles que nul n’avait osé reprendre à son compte la trinité platonicienne ! Ainsi, celui qui passe – du moins pour ceux qui ne l’ont jamais lu – pour le maître de l’idéalisme, Platon soi-même, devrait reconnaître la science neurologique pour fondement véritable de sa propre philosophie. Soit. Une fois encore, l’ouvrage est composé de textes plutôt décousus, articles déjà publiés ou cours enseignés lors des années précédentes. La partie consacrée à l’esthétique (qu’on nomme désormais sans complexe « neuroesthétique »…) fait une petite cinquantaine de pages. On y trouve un pot-pourri de très vagues références philosophiques, quelques précisions sur la neurologie de la vision et la biophysique des couleurs, une très rapide tentative d’annexer la notion d’Einfühlung (empathie) à la théorie des « neurones miroirs » et une reprise, mot pour mot, du passage de Raison et Plaisir consacré à la logique « parcimonieuse » qui détermine l’évolution « darwinienne » des schèmes visuels. S’ajoutent à cette liste deux petits appendices, l’un sur la physiologie de la musique, l’autre sur celle du collectionneur (il y avait pourtant sur ce thème un petit essai bien plus intéressant dans Raison et Plaisir).

On ne peut, je crois, que remarquer l’extrême pauvreté des lectures philosophiques, et constater une fois de plus la vanité de cette tentative d’annexion du domaine esthétique à celui de la neurologie.

Je crois même y discerner certaines contradictions : c’est ainsi, par exemple, qu’on répudie d’entrée, d’un geste péremptoire et non critique, la dualité cartésienne de l’âme et du corps, et que l’on reconnaît par ailleurs, dans le Traité de l’Homme du même Descartes, « un magnifique traité de cybernétique neuronale ». Il ne semble pas venir à l’esprit de l’auteur que ces deux thèses sont pourtant étroitement corrélées…

Sur le fond, je reste quant à moi, et jusqu’à ce qu’on m’ait convaincu du contraire, sur ce point, cartésien : je crois qu’il est obscur et confus de postuler que nous pensons avec le cerveau, et qu’il est clair et distinct de penser que nous pensons avec des idées. Cette formule suffit.

Quand je lis Jean-Pierre Changeux, je me demande toujours qui voit ce que le neurologue voit dans le cerveau ? Si c’est le neurologue lui-même, il faut se demander comment le cerveau peut encore apercevoir les idées qui sont en lui quand nul n’est là pour l’observer… Vieille question : qui est là, au fond de l’œil, pour voir l’image qui s’y dépose ? Quel est le prisonnier qui se trouve dans la caverne résonante du corps vivant pour penser les ombres que la sensation y projette ? Et ce prisonnier ne le restera-t-il pas nécessairement tant qu’il n’aura pas pris conscience du pouvoir qui est le sien de penser par lui-même ? Les neurobiologistes ont inventé un mot merveilleux pour escamoter cette difficulté : ils parlent « d’engrammes ». Ce qui laisse entendre qu’il existerait une écriture, une empreinte, dans l’intériorité du cerveau.

Dans le Théétète, Platon (que Changeux, soit dit en passant, ne connaît guère) évoque une bibliothèque mentale en laquelle la mémoire emmagasine les souvenirs. Mais parce que Platon est un grand philosophe, il se demande aussitôt quel est donc le bibliothécaire silencieux qui compulse sous la voûte cérébrale les archives de la pensée ? Ce que je ne comprends pas, c’est comment le neurobiologiste peut comprendre la notion même d’intériorité. Si le cerveau s’explique et se déplie entièrement sous le regard de l’observateur, il n’a plus d’intérieur, il est tout entier voué à l’extériorité… Et s’il n’y a plus d’intérieur, pourquoi s’obstiner à parler « d’engramme », d’une écriture de l’intériorité ? C’est pourquoi il me semble que ce mot relève du vocabulaire de la magie, mais non de celui de la science.

NR : Changeux dit qu’avec une caméra à positons, il peut voir quelle zone du cerveau est activée quand nous pensons à telle chose ou quand nous voyons quelque chose, ou nous souvenons etc.

TC : Il voit des traces cérébrales.

JD : Vous venez de dire quelque chose de merveilleux : « il voit les traces cérébrales ». Je ne comprends pas : qui les voit ? Jean-Pierre Changeux ? Ou le cerveau ? Et comment le cerveau peut-il voir encore quand Jean-Pierre Changeux ne le voit pas ?…

NR : Il prétend voir avec la caméra dans le cerveau quelles zones s’activent…

JD : Attendez, c’est tout de même une vieille histoire : c’est ce que faisait déjà Broca au début du XIXème siècle ! C’est encore ce qu’espérait Joseph Gall à la même époque. Hegel, dans la Phénoménologie, a fait de cette tentative une critique radicale, qui n’a rien perdu de son actualité. Bien sûr, dans le domaine des localisations cérébrales, nous sommes beaucoup plus savants, mais sur le fond, c’est-à-dire sur la question de la relation de l’âme et du corps, je ne vois pas que nous soyons beaucoup plus avancés. Notre science est précieuse, et nous permet de soigner de graves maladies ; mais je ne vois pas en quel sens elle nous permet de mieux penser ce que c’est que penser. La question est toujours la même, et je la crois insondable : nul ne doute qu’il y ait des traces cérébrales, mais qui est là pour les voir ?

J’avoue ne pas apercevoir clairement la relation entre la trace et l’idée. Une trace, me semble-t-il, ne pense pas. Il y a des traces de café sur cette table : croyez-vous qu’elles pensent ? Qui dit « je pense » ? Les neurobiologistes esquivent la question en affirmant que la conscience est une illusion. Encore un dogme ! D’où le savent-ils ? Et comment savent-ils qu’ils le savent ? Tous ces gens qui s’affublent de la livrée de la science me paraissent tout compte fait fort peu scientifiques. Je me souviens d’un excellent article de Francis Crick 1, qui se plaignait de n’avoir jamais pu faire comprendre à l’un de ses étudiants qu’il ne suffit pas de savoir comment l’image rétinienne est transposée sur le cortex ; encore faut-il savoir qui se trouve là pour la voir… Francis Crick était un très grand savant…

TC : Dans Du vrai, du beau, du bien, Changeux parle de « neuroculture ». Pour lui, toutes les tentatives d’expliquer les manifestations de la culture, les théories de la nature, de la morale ou d’esthétique, sont insuffisantes si elles ne prennent pas en considération les analyses physiologiques.

JD : Je ne demande pas mieux que le croire… Mais je suis bien obligé de constater, au vu des résultats, qu’il faudrait plutôt parler, pour le moment du moins, de « neuro-inculture »… Et je ne serais pas étonné que cet état de choses dure longtemps…

Je reprendrais ici volontiers une image que propose Bergson dans L’Energie spirituelle (« L’Ame et le corps ») : même si nous réussissions à rendre le cerveau humain parfaitement transparent, à suivre exactement le trajet de l’influx nerveux dans le fantastique labyrinthe des synapses, serions-nous véritablement avancés quant à la question de savoir ce que c’est que penser ? Je n’en suis nullement persuadé. On obtiendrait une image de la pensée, mais non la pensée elle-même, une sorte de « théâtre muet », pour reprendre l’expression de Bergson, un mime de la pensée, mais on ne saurait pas pour autant ce que pense le mime. J’imagine une sorte de danse neuronale, fascinante, mais irrémédiablement muette. Ce serait une analogie, ce ne serait pas encore une connaissance. Simplement, pour parler comme Spinoza, une équivalence entre deux attributs d’une même substance, mais irréductibles l’un à l’autre.

Car, rappelons-le, ce n’est pas le cerveau qui explique l’idée, mais l’idée qui s’explique elle-même selon le développement plus ou moins adéquat de sa puissance propre. Pardonnez-moi, mais j’aimerais bien que, quand je parle, on me fasse la politesse de bien vouloir croire que si j’avance une idée, c’est parce qu’elle est motivée par des idées, et non produite par des neurotransmetteurs ! Hegel remarquait déjà, de façon fort pertinente, que l’unique réponse appropriée à la phrénologie de Gall, qui explique l’expression de l’idée non par l’idée elle-même, mais par les bosses du crâne, c’est d’administrer à l’impertinent une bonne paire de claques. Libre à lui de méditer ensuite les schèmes moteurs cérébraux qui ont guidé la main venue le souffleter… Vous ne trouvez pas que c’est assez déplaisant cette façon de vous considérer comme…

NR : … un robot, un automate ?

JD : Exactement. Admirons la science du neurologue, remercions-le de guérir les maladies du cerveau, de guider intelligemment la neurochirurgie. Mais laissons, je vous prie, la pensée se penser elle-même. C’est ce cercle, celui du « connais-toi toi-même » de la pensée, qui est au principe de l’interrogation philosophique. Il est remarquable que, depuis Popper, les scientifiques, ou plutôt ceux que le siècle proclame tels, aiment à répéter que la science se distingue de la magie en ce qu’elle connaît ses limites, au sein desquelles seules ses affirmations sont falsifiables, et ne cherche nullement à les transgresser. La remarque est fort bonne : que le neurologue respecte les limites de la science qui est la sienne, et qu’il ne tente pas, sous peine de sombrer dans un jargon ésotérico-spirite, de connaître la pensée, qui est parfaitement capable de se connaître elle-même.

Baudelaire, peintre de la vie moderne

NR : Pensez-vous que l’esthétique, en tant que c’est ce qui nous donne beaucoup à penser, soit la voie d’accès privilégiée à la pensée ?…

JD : Oui, je le crois, mais pour dire la vérité, je n’en sais rien. Il faudrait être un bien grand philosophe pour vous répondre avec certitude. Hegel fait de la pensée un absolu, une substance dialectique qui est à elle-même son unique nourriture : la pensée s’alimente infiniment elle-même par le moteur de ses contradictions. Je pense plutôt pour ma part que la connaissance a besoin d’une sollicitation sensible, d’une rencontre aléatoire, d’un hasard heureux. C’est aussi pourquoi l’esthétique – que Hegel n’appréciait guère (il lui préférait la philosophie de l’art)– me paraît être au fondement de la philosophie. Je crois que le philosophe aime voyager, et que le voyage est un merveilleux multiplicateur de la probabilité des rencontres.

Le motif sensible nous met au défi de formuler des idées nouvelles, il enrichit l’esprit, ce même esprit qui s’épuise au contraire en ruminant la cohérence interne d’un seul et unique système. Au fond, je reste très attaché au XVIIIème siècle. La beauté est un des plus puissants motifs pour éveiller l’esprit de sa torpeur, elle est toujours prodigieusement étonnante, elle est toujours, comme le disait si bien Baudelaire, « bizarre ». Elle attire sans se donner. La beauté est une entraîneuse, elle est une allumeuse. On ne couche pas avec elle, pas plus qu’Alcibiade avec Socrate, mais elle excelle à nous envoyer des coups de foudre. Bien sûr, l’allumeuse par excellence, c’est la torpille. La toucher, c’est simultanément lâcher prise. On ne peut toucher que son absence. Il y a des filles comme ça… La rencontre est fulgurante, mais la possession impossible. Telle la beauté. C’est très bien ainsi. Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’un propriétaire.

NR : La torpille, c’est Socrate.

JD : Oui. Ménon avance cette image, insinuant le soupçon que Socrate n’est qu’un sophiste. Socrate, remarque-t-il, ressemble à une torpille, par la fulgurance de son ironie, tout comme par son apparence physique, le nez écrasé du philosophe lui évoquant la forme aplatie du poisson. Socrate accepte la comparaison, mais à une condition toutefois : « je veux bien qu’on me dise semblable à la torpille, mais à la condition de préciser que je suis tout autant torpillé moi-même que je torpille les autres ». Socrate n’est pas le maître de la dialectique, il n’est que le conducteur du questionnement. Ce n’est pas Socrate qui torpille, c’est le dieu, ou plutôt ce qui se manifeste à nous du dieu par la médiation du démon, c’est-à-dire par la pensée de l’amour, ou par celle de la mort, ces deux grands éveilleurs de l’esprit. Ce sont là de grandes interrogations.

Je sais bien que l’incitation à penser provient parfois de motifs beaucoup plus modestes, voire insignifiants : tel « le petit pan de mur jaune » qui révèle à Bergotte, quelques secondes avant sa mort, combien son œuvre est manquée, ou bien l’inoubliable visage d’une passante un instant saisi dans la houle de la foule, qui inspire à Baudelaire un inoubliable sonnet. Ainsi le signe esthétique surgit-il de l’informel, et nous met-il en demeure de répondre. On peut dire qu’en ce sens l’esthétique est aussi une théorie de la connaissance. Une science amoureuse, un gai savoir que la rencontre sensible motive.

Johannes Vermeer, Vue de Delft (détail), 1659. Mauritshuis, La Haye.

« Enfin il [Bergotte] fut devant Ver Meer, qu’il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu’il connaissait, mais où, grâce à l’article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentèrent ; il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. » (Marcel Proust, La Prisonnière)

NR : A propos de ce choc de la sensation, Deleuze parle dans Proust et les signes, du signe, qui nous agresse et nous force à penser.

JD : Oui, Deleuze est ici très proustien. Très joli d’ailleurs ce petit essai, bien que Deleuze prétende Proust platonicien … Mais il a vu lui-même le contresens, et l’a corrigé dans le dernier chapitre, le meilleur, « Antilogos ». Proust est un grand admirateur de Baudelaire, qu’il a admirablement compris, ce qui n’est pourtant pas si facile, sa poétique n’étant jamais l’objet d’un exposé d’ensemble, cohérent et systématique. Baudelaire n’aimait guère les esprits à système, et tout système était pour lui « une espèce de damnation ». Je crois pourtant que Baudelaire est, à la suite de Kant, un grand penseur de l’esthétique. Le peintre de la vie moderne, que Baudelaire publie en 1863, est à mes yeux un très beau texte de philosophie esthétique, de poétique esthétique. C’est à la lumière de ce « phare » qu’il faut lire le texte de Proust : la réminiscence proustienne est le choc esthétique qui fait se correspondre miraculeusement, par l’effet du pur hasard, le présent avec le passé, et par cet écho provoqué, motive les variations de ce que Baudelaire nommait la « mémoire résurrectionniste ». La pensée, dont la tâche est de saisir « un peu de temps à l’état pur » (Temps retrouvé), répond à l’appel des clochers de Martinville, des arbres d’Hudimesnil, de la joue d’Albertine. Pour moitié, « le transitoire, le fugitif, le contingent », comme disait Baudelaire, mais pour l’autre moitié, « l’éternel ».

NR : Vous avez sur votre site une longue étude sur Le peintre de la vie moderne.

JD : L’étude est inachevée, il faudra que je la termine un de ces jours.

NR : Le peintre est dans la ville, il voit le mouvement de la foule, les voitures, le chic des dandys, le défilé des élégantes, la vie parisienne. Il est comme un appareil photo qui « mitraille ».

JD : Oui, absolument. Le peintre de la vie moderne, qui n’est d’ailleurs pas un peintre, mais un dessinateur, car le dessin, plus que le tableau, excelle à saisir l’instantané, le peintre de la vie moderne est le poète de ce que Baudelaire nomme « la circonstance ». Il est le grand maître de cette beauté fugitive qui fait l’essence de la « modernité ». Curieusement, il est permis de penser, en lisant ce texte de Baudelaire, à un certain type de photographie que Baudelaire ne pouvait connaître, qui ne va vraiment se développer que plus tard, au XXe siècle, avec les techniques d’impression du photoreportage et la maniabilité des appareils modernes, qui leur permet de passer inaperçus, tel le célèbre Leica. Il se pourrait bien que le vrai « peintre de la vie moderne » ne soit pas Constantin Guys, que Baudelaire dans son essai nomme toujours « M. G. » (pour « Monsieur Guys »), comme pour préserver l’incognito d’un œil qui ne veut être qu’un objectif, mais par exemple Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Walker Evans, et beaucoup d’autres, qui ont su construire, plus encore que les cinéastes je crois, l’image indéfiniment fragmentée du XXe siècle, du terrible XXe siècle…

NR : Le héros est presque comme une caméra. On a maintenant des petites caméras, pour tout filmer sur le moment. On a l’impression que le héros de Baudelaire finit par se perdre dans ce tourbillon. Est-ce qu’il s’y retrouve ou est-ce qu’il s’y perd ? Est-ce qu’il devient fou dans ce tourbillon d’images ?

JD : « Comme une caméra » : vous avez tout à fait raison, et je trouve comme vous, dans cette esthétique du dessin, le pressentiment d’une profonde esthétique de la photographie. Comme chacun sait, Baudelaire n’a pas été tendre avec la photographie : dans le Salon de 1859, il dénonce la religion nouvelle dont Daguerre est le messie, et l’obscénité des Narcisses bourgeois qui se précipitent dans l’atelier du photographe pour se faire tirer le portrait, image mécanique qui insulte la « reine des facultés », qui est, selon le poète, l’imagination.

Ce verdict sans appel prononcé contre la photographie vise en vérité une certaine photographie, la seule que Baudelaire pouvait connaître. Je crois que les photographes, qui, comme Baudelaire lui-même le dénonce, ont d’abord été des peintres ratés (tel est le cas de Pellerin qui, dans L’Education sentimentale, après avoir peint dans tous les styles élus successivement par la mode, se résigne finalement à n’être que photographe), n’ont pas tout de suite pris conscience des immenses possibilités que leur offrait la prise de vue : on contraignait le modèle à garder la pose pendant de longues minutes, tel le modèle académique dans l’atelier de peinture, il y avait même des supports qui facilitaient l’immobilité de la posture, on composait en quelque sorte un tableau photographié, on ne prenait pas une véritable photographie.

La chose est d’autant plus étrange qu’il était parfaitement possible, techniquement, de prendre des instantanés, comme le démontrent les admirables clichés de Nadar, le premier photographe authentique, Nadar qui est précisément l’auteur de magnifiques portraits de Baudelaire.

On lit parfois que la photographie instantanée n’a été possible qu’avec les clichés de Marey et surtout de Muybridge. Mais elle était réalisable techniquement bien plus tôt : j’ai vu pour ma part à Orsay, lors d’une exposition, une épreuve, 1850 environ, qui montre un cheval au trot passant sur le Pont-Neuf, l’instantané, malgré un léger flou, réussissant à saisir le mouvement du cheval. Le photographe pouvait donc techniquement à cette date saisir l’instantané, et créer cet art de la modernité que Baudelaire appelle de ses vœux, art du « fugitif, du contingent, du transitoire ». Mais obnubilé par la solennité de la composition académique, le photographe s’est d’abord aveuglé lui-même et s’est ainsi rendu incapable de pleinement réaliser son art.

A l’époque de Baudelaire, les images photographiques sont encore embaumées, pétrifiées dans une raideur presque cadavérique, qui donne au modèle l’air de paraître devant le tribunal du Jugement dernier. Ce qui n’est pas sans leur conférer une certaine solennité, une majesté pleine de gravité et de dignité. C’est ce type de photo, qui fait paraître le vivant tel que l’éternité le change, qui fait de lui une sorte de revenant, un émissaire du pays des morts, qui bouleverse Roland Barthes, dans le beau texte de La Chambre claire. Baudelaire, pour sa part, n’y voyait qu’un pastiche de la peinture pompier, qu’il haïssait, non sans raison… Si la photographie n’est qu’une imitation de la peinture, en ce qu’elle a de plus lourd et de plus officiel, ne faut-il pas préférer l’original à la copie ?

Il est vrai que si les photographes imitaient les peintres les plus académiques, de leur côté les peintres les plus médiocres imitaient les photographes, tel Meissonnier pour lequel Baudelaire avait une piètre estime. Le grand peintre selon Baudelaire était Delacroix, qui excellait selon lui à évoquer les fantasmagories de l’imagination, des formes sensuelles miroitant dans la couleur… Delacroix qui par ailleurs était fort intéressé par la photographie, et collectionnait les clichés…

Au fond, ce que Baudelaire refuse, ce n’est pas la photographie, mais seulement la photographie qui ne se connaît pas encore elle-même, et se prend pour la peinture. Il est frappant de constater, en lisant Le Peintre de la vie moderne, combien l’art de Constantin Guys, tel que Baudelaire l’interprète, est proche de celui du photoreportage. Ses croquis, pris à vif dans le tissu mouvant de la vie quotidienne, étaient destinées à paraître dans les journaux, pour illustrer des articles sur l’actualité. C’est ainsi qu’il réalisa toute une série de dessins pendant la guerre de Crimée. Il se trouve que les premières photographies qui sont de véritables photographies, et non des tableaux photographiés, sont précisément des clichés pris pendant la guerre de Crimée. Ils feront apparaître une autre image de la guerre, non plus héroïque et épique, telle que la composition du peintre l’avait depuis toujours truquée, mais atrocement banale et terriblement dépourvue de sens. Ces photos sont bien plus puissantes, me semble-t-il, que les dessins pleins de verve de Guys…

Constantin Guys, Croquis de la guerre de Crimée

Quand la photogravure permettra aux journaux de reproduire des clichés, les dessins de Guys devront céder la place à la photographie moderne. C’est ce que Baudelaire a su admirablement pressentir quelques années avant que ne se répandent les nouvelles techniques. On peut donc lire cet éloge des croquis de Constantin Guys, pour la plupart des instantanés pris sur la vie parisienne, comme l’éloge anticipé du photoreportage. Le photoreportage constitue à mes yeux l’âge d’or de l’art photographique. Je vois trois âges dans l’histoire de la photographie : la photo-tableau, qui domine jusqu’à la fin du XIXe siècle, la photo reportage qui connaît un admirable développement au cours du XXe siècle, et enfin la photographie contemporaine, qui fait un paradoxal retour à la peinture : ou bien en pastichant ironiquement les clichés qui constituent la grande mythologie du XXe siècle, ce qu’on appelle assez mal aujourd’hui des « images-culte », dénonçant salubrement en elles le trucage de la mythification ; ou bien la peinture composée du souvenir ou de l’imaginaire, une composition savamment apprêtée qui utilise la photographie pour jouer sur l’effet de réel, et s’apparente ainsi à un art de l’hallucination. Il se pourrait bien que Baudelaire eût aussi apprécié ce dernier avatar de l’art photographique…

Vous demandiez si le poète ne se risque pas à devenir fou, en se laissant ainsi entraîner dans le tourbillon d’images, le kaléidoscope vivant de la foule toujours passante… Je ne le crois pas. « L’homme des foules », dont Baudelaire prononce ici l’éloge, vient, comme vous le savez, d’une nouvelle d’Edgar Poe. Vertige de l’homme moderne, immergé dans le multiple et le mouvant.

Dans l’ancien temps, le poète rêvait volontiers seul dans le sein de la nature, s’entretenant avec les nymphes et les sylphides… Baudelaire le fait tomber de cette hauteur sur le trottoir des grandes capitales, où courent les chiens crottés, dont le poète prononce l’éloge dans Le Spleen de Paris (« Les bons chiens »). Comme il l’écrit encore dans un autre poème en prose (« Perte d’auréole »), son auréole est tombée dans la boue des grands boulevards, au beau milieu de l’embouteillage des voitures, ce pourquoi son propriétaire renonce à la récupérer. « L’infâme capitale », « l’énorme catin » comme il l’écrit encore, est devenue le véritable théâtre de la mythologie des modernes, la parade nocturne des prostituées dans le halo irréel des réverbères, le défilé des élégantes, les terrasses illuminées le soir où paradent les dandys, telles sont les scènes que le poète de la modernité doit transfigurer en leur conférant l’éternité de l’allégorie.

Je ne vois rien de fou, mais de très lucide au contraire, en cette révolution poétique. Le poète autrefois rêvait dans le sein de la nature, et son « âme expansive », comme l’écrivait magnifiquement Rousseau, se perdait et s’identifiait avec le « système des êtres » ; le poète de la modernité rêve dans le sein des foules affairées et pressées qui défilent sur les trottoirs des boulevards, et c’est à cet océan humain que son âme rêveuse s’identifie, à cette circonstance toujours renouvelée qu’elle est volontairement aliénée.

Après Baudelaire, la poésie ne sera plus jamais comme avant. Le premier, il réussit à transfigurer le labyrinthe des grandes cités en un immense théâtre de fantasmagories et de rêves. Quel dommage qu’il n’ait pas connu New York ! Pensez qu’il y a deux siècle à la campagne, on ne rencontrait guère par jour que deux ou trois personnes étrangères au cercle familial ; dans les villes, on rencontre en une heure – à dire vrai, on ne les rencontre pas, on ne fait que les croiser – des milliers de visages tous incroyablement différents les uns des autres ! Baudelaire est encore émerveillé par la foule. Ce défilé permanent est un spectacle nouveau. Ce ne sont pas encore les foules somnambules, abruties par le travail, comme on les voit dans le Metropolis de Fritz Lang. La foule est pour Baudelaire un ferment poétique, elle est, selon son expression, « un immense réservoir d’électricité ». Le poète vient en, quelque sorte se recharger dans le magnétisme de la multitude, dans cette énorme pile vivante, cet accumulateur de la vitalité qui presse toujours le pas sur les trottoirs des grands boulevards. Nul avant Baudelaire n’avait su formuler cette poétique de la modernité, cet « héroïsme » de la modernité, comme il le dit lui-même avec humour et tendresse.

Constantin Guys, La Foule au théâtre

NR : Baudelaire parle de « voir la vie en beau »…

JD : Ce que Baudelaire décrit est assez terrifiant. Le beau est cruel, il est toujours « bizarre ».

NR : Baudelaire cherche à susciter une ivresse…

JD : Baudelaire a écrit un Traité du haschich, qui est à mon sens un véritable discours de la méthode poétique. C’est là qu’on peut trouver, je pense, les prémisses de la doctrine des correspondances. Baudelaire considérait les effets du haschich en clinicien, en essayant de les observer le plus objectivement possible, bref de décrire l’ivresse sans être ivre lui-même. Aux séances qu’organisait le docteur Moreau de Tours à l’Hôtel de Lauzun, dans l’île de la Cité, Baudelaire restait spectateur, beaucoup plus qu’un Gautier par exemple. C’est l’expérience synesthésique de l’hallucinogène qui a conduit Baudelaire vers l’idée des correspondances. « Les sons, les couleurs, les parfums se répondent » : le monde est symphonie sensible qui vaut pour elle-même, indépendamment de la signification que l’homme peut lui donner, en une « ténébreuse et profonde unité ». Baudelaire ne propose pas une ivresse, mais une poétique très pensée, très savante, très profonde. Dans le haschich, il n’aime précisément pas l’ivresse, mais au contraire une sorte d’extralucidité esthétique. Il voudrait être un haschischin lucide. Gautier a écrit un très beau texte sur ces séances ; il raconte fort bien comment Baudelaire était observateur plutôt que spectateur : il voulait l’hallucination sans le délire. Le haschich était pour lui l’initiateur surnaturel au « langage des fleurs et des choses muettes ».

NR : Dans un de ses Petits poèmes en prose, Baudelaire dit « Enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps etc.»

TC : Enivrez-vous « de vin, de poésie, ou de vertu, à votre guise ».

JD : C’est vrai, mais « enivrez-vous » n’est pas simple incitation à boire, à oublier l’horreur de la vie moderne dans l’abrutissement prodigué par l’alcool ! Baudelaire ne connaît qu’un alcool, et c’est la poésie. La poésie est le suprême opium. Apollinaire s’en souviendra quand il baptisera « Alcools » son premier grand recueil de poèmes. S’il est une ivresse de la poésie, c’est plutôt celle de la lucidité que celle de la drogue. Il faut le geste sûr, et beaucoup de présence d’esprit, pour toucher chaque fois le mot juste. Baudelaire aime à comparer l’art poétique à celui de l’escrime (qu’il fait volontiers rimer avec le mot « rime »), par exemple dans un poème des Fleurs du Mal, « Soleil », où il rapporte comment cette « fantasque escrime » lui impose de savants exercices, débusquant dans les rues des faubourgs « les hasards de la rime ». Quand il s’agit de se battre en duel, mieux vaut ne pas être saoul, et avoir l’œil bien assuré.

« Enivrez-vous » n’a jamais voulu dire « perdez conscience ». La poétique baudelairienne est une poétique, certes profondément sensible, « esthétique », mais cela ne l’empêche pas d’être aussi fort intellectuelle, très pensée, parfois même peut-être trop pensée… Elle implique, comme je l’ai déjà dit, une authentique philosophie esthétique. « Enivrez-vous » signifierait plutôt : « faites silence en vous-même, mettez-vous à l’écoute de la symphonie muette du monde, de l’orchestre des choses se répondant et se correspondant entre elles ». Il faut une grande attention pour entendre cette immense musique. Quand on les compare à la joie secrète et grave que distille dans l’âme le savoir poétique, les ivresses de l’alcool ou de la drogue paraissent de bien pauvres, de bien dérisoires ivresses.

L’art contemporain

TC : On dit souvent que l’art contemporain a délaissé la question du beau…

JD : C’est tout à fait vrai.

TC : Est-ce que le contemporain ne retrouve pas en fait le beau d’une autre façon ?

JD : J’avoue que le tournant de l’art contemporain a longtemps été, et reste pour moi en grande part, une énigme. Les ouvrages qu’on lui consacre me laissent sur ma faim. Ce sont des chroniques de la vie artistique depuis trente ou quarante ans, ou bien des fiches monographiques mises à la suite les unes des autres, qui se résument le plus souvent à des renseignements dérisoires, une date, le nom de l’artiste, une ou deux œuvres, et l’on passe au suivant… Nous croulons sous l’anecdote, mais sur le fond, sur la signification de l’art contemporain en ce qu’elle a d’essentiel, nous ne sommes guère avancés. Nous connaissons tous la vulgate qui commence avec l’urinoir de Duchamp, qui passe par le dessin de de Kooning effacé par Rauschenberg, et qui scandalise aujourd’hui le bon goût français en introduisant à Versailles les œuvres de Jeff Koons et de Takashi Murakami… Mais quel est le sens de cette rupture ? Mythification, ou révolution véritable ?

De même qu’on ne comprend la modernité qu’à partir des principes de l’intentionnalité esthétique, de même on ne comprendra la postmodernité qu’à partir des principes clairement formulées du « contemporain ». Disons qu’en France l’art a été « moderne » jusqu’environ les années 1970, et qu’il est alors devenu « contemporain » avec l’apparition de l’art conceptuel, et l’invention soudaine de Marcel Duchamp en père fondateur. Quarante ans, c’est un peu court pour bien comprendre ce qu’il s’est passé, mais c’est tout de même bien suffisant pour comprendre qu’il ne s’agit pas d’un éphémère canular, mais d’un véritable tournant. Je ne crois pas que nous soyons encore bien conscients du sens de l’antagonisme qui oppose le contemporain au moderne. Si la modernité, comme Baudelaire l’avait si profondément pensé, est « esthétique », je crois qu’en revanche le « contemporain » est profondément « anti-esthétique ». Le contemporain rejette avec une certaine violence le plaisir esthétique, violence qui peut-être celle de l’ironie ou du pastiche contestataire, mais qui peut aussi devenir plus âpre, et n’est pas alors sans rapport avec le puritanisme anglo-saxon.

Pour le dire de façon très générale, il me semble que le contemporain dénonce l’authenticité de l’éblouissement esthétique qui oriente la quête de la modernité, et démontre ce qu’il peut y avoir de culturel dans ce que Kant nommait « le jugement de goût pur » : notre jugement n’est jamais « pur », il est au contraire étroitement dépendant d’un héritage aliénant qui nous inscrit dans un passé, dans une histoire, dans un code social. L’esthétique est en quête d’une rencontre première, absolument nouvelle, qui motive l’invention poétique. Pour le contemporain au contraire, rien n’est jamais premier, mais toujours dérivé d’un état antécédent qui est lui-même le fruit d’un long processus. Il ne saurait y avoir d’expérience esthétique, c’est-à-dire d’impression encore pure de tout concept, si toute expérience est nécessairement structurée par la grille de la langue, et que l’esprit se trouve enfermé dans cette cage, comme une mouche qui vient cogner contre la vitre, sans espoir de jamais trouver l’issue.

Kant fondait justement l’esthétique sur la qualité désintéressée du regard ; pour l’art contemporain, il n’y a pas de regard désintéressé, il n’y a pas d’œil innocent. Toute image dérive d’une image antécédente, toute pensée est le résultat d’une pensée qui la précède, il peut certes y avoir des variations, mais il ne saurait y avoir d’origine véritable, d’invention absolument première. Le scepticisme contemporain n’est pas tendre pour la poétique de la rupture, aussi aime-t-il bien humilier celui qu’on nommait autrefois « le génie », en dénonçant comment il ne fait en vérité que pasticher des lieux communs depuis longtemps ressassés. C’est pourquoi le pastiche, plus ou moins virtuose, est l’un des exercices préférés de l’art contemporain.

L’art contemporain n’aurait sans doute pas provoqué un rejet aussi profond s’il n’avait lui-même rejeté avec violence, presque avec haine, la modernité esthétique. Je me souviens très bien, vers 1970, de la première exposition en France de la « Chaise » de Joseph Kosuth (« One And Three Chairs » : une chaise est exposée à côté de sa photographie grandeur nature, et de la définition du mot « Chaise » dans l’Oxford Dictionnary). Mon approche de l’art était alors profondément esthétique – j’avoue que je demeure très attaché à cette pensée de la beauté – et je me souviens avoir fort bien ressenti l’hostilité de cette œuvre envers la modernité, son puritanisme agressif contre toute forme de jouissance sensible, sous prétexte, disait-on à l’époque (c’est du moins ce que disaient les artistes conceptuels), que la jouissance artistique n’est qu’une complaisance bourgeoise… L’œuvre, enseignait doctement Kosuth en d’épais et pédants commentaires distribués alors aux visiteurs, ne doit pas plaire, elle doit donner à penser, déjouer nos habitudes, se présenter à notre regard comme une sorte de rébus intellectuel. Rien pourtant ne me semble plus haïssable que la haine du plaisir. D’autant que cela se passait à une époque tumultueuse où les murs de Paris proclamaient joyeusement : « Jouissez sans entraves »… Je jugeais donc qu’il ne s’agissait que d’une provocation sans importance, qui passerait bientôt. Je dois bien reconnaître aujourd’hui que la provocation dure depuis quarante ans, et qu’elle ne passe pas !

Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1963

« Tous trois désignent, par leur association, une quatrième chaise, idéale et invisible dont le concept se trouve ainsi suggéré, bien plus que défini. Là où défaille l’objet, intervient l’image, et là où celle-ci à son tour défaille, apparaît le langage, lui-même insuffisant mais déjà relayé par l’objet. » [Explication donnée sur le site du [Ciné-Club de Caen. [/efn_note]

Qu’a-t-il bien pu se produire ? Quand on compare une foire d’art contemporain avec le Salon d’automne dans le Paris des années 50, où dominait ce qu’on appelait alors un peu emphatiquement « l’Ecole de Paris » (il n’en reste pas grand-chose…), on doit bien reconnaître qu’il s’est produit une collision considérable dans la tectonique des plaques qui détermine l’histoire de l’art et l’évolution des styles. Pourquoi personne aujourd’hui ne peint plus de tableau ? Je mets à part l’art trop facile, objet d’une opération commerciale parfaitement réussie, d’un Basquiat par exemple. On lit souvent que ce peintre est une sorte d’héritier de Picasso, mais précisément Picasso est un peintre antédiluvien, qui appartient à une ère définitivement révolue de l’histoire de l’art.

Je crois que tout a commencé (aux Etats-Unis, non en France) avec le Pop Art, donc dans les années soixante. Pourquoi les années soixante ? Il est difficile de le dire. La rupture historique, politique et économique, est évidemment en 45. Que s’est-il donc passé d’essentiel au cours des années soixante ? Avec le Pop Art, et pour la première fois depuis longtemps, l’artiste ne cherche plus à être original (l’originalité est selon Kant l’un des attributs essentiels du génie), il s’astreint au contraire à citer les images qui l’environnent, soit pour ironiser la rhétorique publicitaire dont elles sont l’expression, soit pour magnifier leur caractère mythique, pour rendre manifeste l’étrange idolâtrie dont elles sont les objets. C’est à partir du Pop Art que l’œuvre d’art se fait citation, que toute image se réfère non à un modèle, moins encore à un motif, mais à une autre image qui la précède. L’artiste travaille sur le fondement d’une culture déjà constituée, que ce soit pour en dénoncer le mensonge ou pour mettre en valeur sa dimension mythique. Il n’y a pas d’origine, il n’y a que des héritages.

C’est en 1967 que Derrida publie De la grammatologie, où il définit la notion – il s’agit en vérité plutôt d’une méthode de lecture – de « déconstruction », si souvent mal comprise. Il ne s’agit nullement, comme on le lit trop souvent, de démythifier les mythes (à la manière, par exemple, du Barthes de Mythologies), mais plutôt de montrer la radicale déficience de la pensée, toujours incapable d’atteindre le principe qui la fonde, ce que Rousseau nomme une « origine ». Au lieu de rencontrer son fondement, toute pensée rencontre à son principe une autre pensée, qui se fonde à nouveau en une autre, par une sorte de mise en abyme qui ouvre sur l’indéfini. Tout texte est ainsi un palimpseste où se lit en surimpression une série illimitée de textes, s’engendrant les uns les autres en une glose sans fin. Aussi ne connaît-on jamais le principe ultime, pas plus qu’on ne peut voir la face du Créateur, à nos yeux nécessairement voilée par la superposition indénombrable des textes qui la recouvrent. Cette pensée n’est pas sans rapport avec l’orientation de l’art contemporain, ni avec l’inspiration du Pop Art : il n’y a pas d’images premières, il n’y a qu’une perpétuelle variation ou reprise d’images devenues clichés, et dont nous ne saurons jamais nous délivrer.

NR : Il y a dans l’art contemporain une ironie perpétuelle.

JD : Oui, et l’ironie consiste précisément dans la mise en évidence de cette implication, le plus souvent inconsciente, des images dans les images ou des textes dans les textes. C’est pourquoi, à mon sens, le « kitsch » est devenu l’une des catégories les plus cruciales de l’art contemporain. Lorsque Hermann Broch par exemple en faisait la théorie, le kitsch – l’œuvre devenu cliché, le chromo indéfiniment répété par la reproduction technique – était l’objet d’une condamnation indignée, l’exemple même d’un art qui renonce à ses droits et sombre dans la trivialité. Aujourd’hui, le kitsch nous apparaît inversement comme la vérité, latente ou manifeste, de toute œuvre d’art, la mise en évidence de ce qu’il peut y avoir de truqué, de fabriqué, dans l’originalité de l’œuvre proclamée géniale.

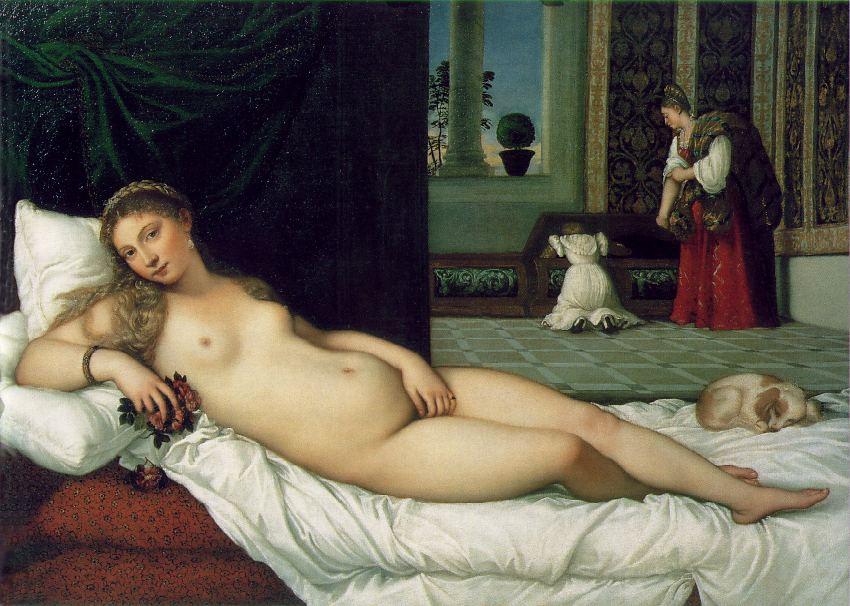

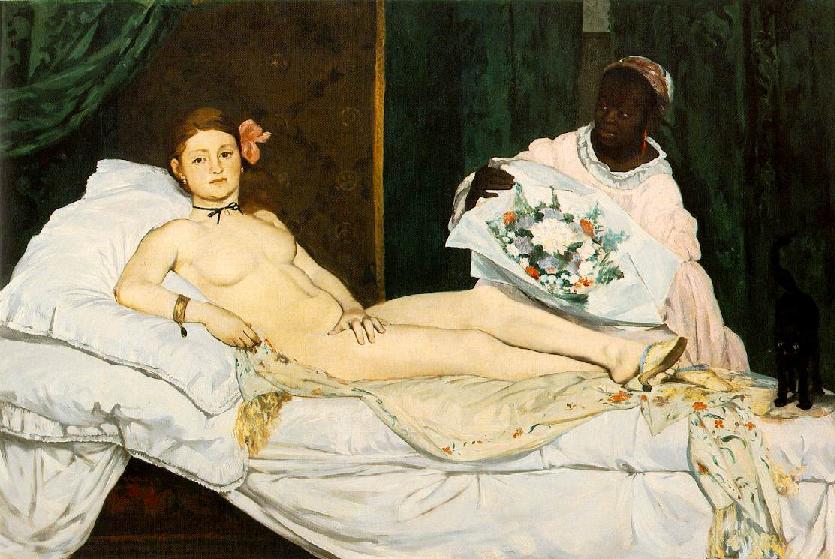

En ce sens, il est possible de dire qu’Edouard Manet est le premier artiste contemporain : Monet est sans doute pleinement moderne, mais Manet est, d’une certaine façon, déjà contemporain. Il est contemporain en ce sens que son œuvre dénonce avec force le « kitsch » de la peinture pompier qui triomphe dans les Salons, et qui n’est en vérité qu’un habile pastiche de l’art déjà consacré par la tradition. C’est pourquoi il y a beaucoup d’ironie dans les tableaux de Manet : l’Olympia (surnom à l’usage des clients, lui-même fort ironique…) transpose la Vénus d’Urbin des Offices dans un bordel à trois sous où le bourgeois retrouve alors la petite grue qui l’attend d’un air lassé ; L’Exécution de Maximilien traduit dans un registre cruellement banal le théâtre épique du Tres de Mayo de Goya ; et Le Déjeuner sur l’herbe transporte dans un bois de banlieue, pour une partie fine qui réunit deux étudiants des Beaux-arts avec leurs modèles, l’auguste colloque de Vénus, Mars et Vulcain que Marc Antoine Raimondi avait gravé d’après une composition perdue de son maître Raphaël. Par cette mise à plat du beau académique, Manet dénonce ce qu’il y a de terriblement « kitsch » – personne le voyait à l’époque, mais cela saute aux yeux aujourd’hui – dans les Vénus de Cabanel ou de Bouguereau qui faisaient alors se pâmer les tenants de l’art officiel. Ne pourrait-on dire aujourd’hui qu’à force d’être idolâtrée comme une sorte de fétiche universel, la Joconde elle-même, pourtant un admirable tableau, finit par devenir « kitsch » ? Il semble que dans le labyrinthe du contemporain, nous sommes de toutes parts accablés par la prolifération du kitsch.

Titien, Vénus d’Urbin (1538), Galerie des Offices, Florence.

Edouard Manet, Olympia (1863), Musée d’Orsay. En représentant une prostituée comme la Vénus du Titien, Manet met le public bourgeois face à sa vulgarité. Si les peintres académiques comme Bouguereau ont tant de succès, c’est qu’ils refont des chefs d’oeuvre de la Renaissance dans un style adapté au (mauvais) goût de l’époque.

On peut alors peut-être comprendre en quel sens l’art contemporain peut en effet se dire contemporain : il s’agit d’un art qui veut être le fils de son temps, un art qui accepte d’avoir un passé, un art qui s’inscrit dans les polémiques du présent. L’événement esthétique, qui est à la source de la modernité en art, est lui aussi dans le temps – il y a bien longtemps en vérité que la beauté a cessé d’être intemporelle – il est dans le temps en ce sens qu’il est daté, qu’il fait date, qu’il marque une origine inoubliable. Aussi prend-il pour objet « cette rose que je vois », ici et maintenant, et non la rose en général. Pourtant, si l’on peut dire que le phénomène esthétique s’inscrit dans l’espace comme dans le temps, il n’est pas interdit de penser que l’éblouissement originaire, qui est le véritable motif de l’œuvre, qui se trouve donc à l’origine d’une temporalité radicalement nouvelle, est lui-même hors du temps, hors histoire, tel le Fiat lux de la Genèse. C’est en ce sens, peut-être, que Baudelaire pouvait écrire que l’art moderne était « pour moitié le transitoire, le fugitif, le contingent, et pour moitié l’éternel ». Avec l’art contemporain, l’éternel se dissipe et il ne reste plus que le fugitif et le contingent. Art de l’actuel, en ce qu’il a de dérisoire, de sciemment futile, réfléchi dans le miroir de l’autodérision.

NR : …jusqu’à ce que cela devienne un cliché de déjouer les stéréotypes et très kitsch de jouer avec le kitsch…

JD : Oui, bien sûr : il y a toujours beaucoup de conformisme dans l’anticonformisme, et de traditionalisme dans le culte de la nouveauté, comme le dénonçait autrefois Harold Rosenberg. La rhétorique flamboyante des avant-gardes de la modernité esthétique, dominante au début du vingtième siècle, n’était elle-même pas exempte de cette rigidité. Rien de bien nouveau sous le soleil : l’art est depuis longtemps le royaume élu du snobisme. Mais il faut bien reconnaître que l’art contemporain sait quelquefois être fort drôle. Je ne sais pas si vous connaissez les variations photographiques de Yasumasa Morimura sur l’Olympia, ou Le Bar des Folies-Bergère de Manet, mais elles sont assez décapantes : l’artiste s’introduit lui-même, par le trucage de photos numériques, dans la transposition « kitsch » de ces célèbres tableaux, dont le premier au moins avait précisément pour fonction de dénoncer le kitsch de la peinture officielle. Il y a, dans cet art assez pervers de la profanation, une verve joyeuse dont on ne peut pas méconnaître la force.

Yasumasa Morimura, Manet, l’Odalisque (1988)

A l’heure où triomphe le contemporain, doit-on dire que la modernité esthétique a définitivement fait son temps ? Je ne le crois pas. Il ne faut pas systématiser la logique de la rupture, et il n’est pas impossible de voir aujourd’hui des œuvres puissantes dont l’inspiration demeure indéniablement esthétique.

Je pense par exemple à la remarquable installation de Claudio Parmiggiani au Collège des Bernardins en 2008. Dans ce lieu de toute splendeur, l’artiste avait su créer une sorte de bibliothèque fantomatique, les livres sur les étagères étant évoqués par des traces de fumée noire laissée sur un papier blanc qui courait le long d’un mur. L’immense pièce semblait ainsi couverte de livres, qui étaient plutôt des souvenirs de livres que des livres réels. En outre, il avait placé, dans la grande salle ogivale, de grands verres verticaux qui faisaient écho à la verticalité des colonnes, et redoublait ainsi la forêt de pierre dans la forêt de verre. Ces verres étaient brisés, image d’une transparence abîmée, d’une pureté irrémédiablement saccagée, ruines d’une architecture abandonnée et maintenant dépourvue de sens, à l’image du dieu cruellement absent auquel ce lieu fut longtemps consacré. Il y avait aussi, dans une autre pièce, un grand nombre de cloches, assez grandes et posées par terre, composant par leur entassement une sorte de nature morte : ces cloches, qui scandaient autrefois les temps de la prière, étaient désormais réduites au silence, comme les restes devenus muets d’une foi aujourd’hui morte. L’ensemble était impressionnant, et n’avait rien de « contemporain » dans le sens où je me suis efforcé de définir ce terme.

Installation de Claudio Parmiggiani au cloître des Bernardins, 2008.

Il me semble que, depuis 70, l’inspiration esthétique ne survit que dans le cadre de ce qu’on pourrait appeler une poétique de la disparition, comme si les artistes tentaient d’évoquer cette « absente de tout bouquet » dont Mallarmé a fait l’objet par excellence de la poésie de notre temps. Les matériaux eux-mêmes, verre ou plexiglas, évoquent par leur transparence cette esthétique de l’absence, matériaux « immatériaux », pour reprendre le titre d’une riche exposition qui eut lieu à Beaubourg, sous l’égide de Jean-François Lyotard. Volumes en creux, sculptures de l’absence, célébrations endeuillées d’une obscure disparition….

TC : J’ai vu au palais de Tokyo une exposition sur le thème de la fuite. Une œuvre consistait en un simple présentoir, sans rien dessus. Un petit carton à coté indiquait qu’il y avait bien une œuvre sur le présentoir, mais qu’une sorcière l’avait fait disparaître. Il s’agissait en quelque sorte de présenter l’invisible.

JD : Oui, c’est cela… L’œuvre célèbre son propre effacement. On peut dire que notre époque a inventé le paradoxe de l’artiste sans œuvre, du poète sans poème, du peintre sans tableau. C’est ainsi que Rimbaud ne nous paraît jamais aussi grand que quand il renonce à la poésie et s’ensevelit dans le silence du Harrar. Et la pieuse mythologie de l’art contemporain (car il y a sans doute bien de la piété dissimulée sous l’apparence de la profanation…) fait de Duchamp le plus grand des peintres contemporains, non pour ce qu’il a peint, mais pour ce qu’il a au contraire renoncé à toute peinture, par ce dernier tableau intitulé « Tu m’… » (1918), l’interjection s’adressant bien évidemment à la peinture elle-même !

Marcel Duchamp, Tu m’… (1918), 69,8 x 313cm, université de Yale.

TC : Le plus grand philosophe n’a rien écrit…

JD : Oui, si l’on veut. C’est le sens, selon Barthes, de la très admirable Vie de Rancé que Chateaubriand écrit, à la demande de son confesseur, sur la fin de sa vie : le modèle imaginaire de tout écrivain est ce grand seigneur, célébré à la cour, et qui décide brutalement de s’enfermer à jamais dans le silence de La Trappe. Au fond, il n’y a peut-être là rien de très nouveau : Kant n’avait-il pas déjà pensé comment le sentiment du sublime se perd nécessairement dans l’indicible, et donc se résout dans le silence ? La pointe extrême de l’esthétique à l’âge contemporain touche peut-être à cette disparition, à la dissolution de l’image dans la blancheur, de la musique dans le silence et du livre dans le refus de l’écriture.

Je me rappelle une visite au crépuscule, à Beaubourg, dans les salles des collections permanentes. Quelques touristes étaient là, sacs sur le dos, fatigués, quelques-uns vautrés sur le sol… J’ai eu une sorte de révélation, celle d’une formidable catastrophe, comme si une bombe était tombée au beau milieu du musée. Je voyais à gauche le Sanglier de Jean Fautrier, œuvre tout à fait tragique, à droite il y avait une banlieue grise et sinistre de Mario Sironi, et j’avais le sentiment de me trouver parmi les décombres d’un art mort. Il s’est indubitablement passé quelque chose, que nous sommes loin encore de comprendre… Au fond, c’est une chance de vivre une époque où quelque chose de radicalement nouveau est en train d’apparaître, ou plutôt de disparaître… Le déclin n’existe pas, il y a une vie perpétuelle des formes, et la mort est la condition nécessaire de toute naissance.