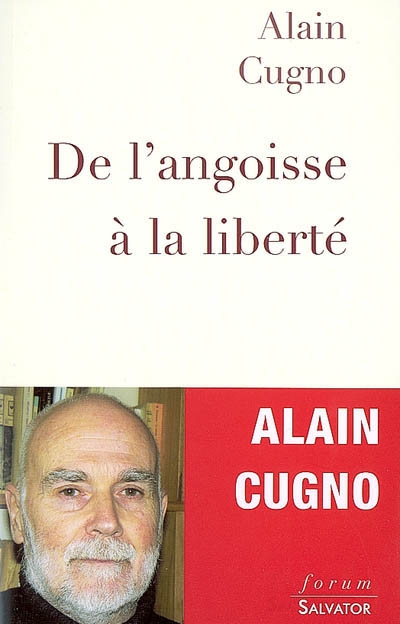

Alain Cugno développe depuis L’existence du mal une réflexion personnelle et exigeante autour de la question de la liberté humaine ; professeur de khâgne, son enseignement portait la trace de cette exigence de liberté, qu’une remarque entendue en cours résumait à elle seule : « La culpabilité est une sorte de préliminaire de l’enfer, mais en beaucoup plus atroce. » L’entretien s’est déroulé au domicile de l’auteur, et les propos furent recueillis par Thibaut Gress.

Actu-Philosophia : La première réaction que j’ai eue en voyant ce livre fut d’être un peu surpris de voir que le vice-président de la « fédération des associations réflexion action prison et justice » ait pu écrire un livre dont le sous-titre est « apologie de l’indifférence ». Mais en même temps, je me suis dit que ce titre signifiait aussitôt que le rapport humain à envisager, notamment avec les prisonniers, n’était peut-être pas celui de la compassion à l’égard de la victime, celui de la compassion victimaire, mais un rapport autre, plus politique, que ce livre finalement tenterait de cerner. J’aimerais commencer par une citation qui se trouve dans l’introduction et qui me semble résumer les deux directions que ton ouvrage emprunte : « Il y a, de façon urgente une interrogation à mener quant à la manière dont nous nous adressons actuellement les uns aux autres. Nous vivons une époque étrange, comme toutes les époques, certes. Mais elle a sa manière propre d’être agaçante. Nous sommes en train de vivre le triomphe d’un populisme qui n’en finit pas de s’infiltrer partout et de tout contaminer (…). Pour tenter d’y voir un peu plus clair je formulerai l’hypothèse que nous souffrons d’une pathologie de l’indifférence, plus précisément, et contrairement à ce que l’on dit trop facilement, d’une incapacité à être indifférents. »1 Dans cette déclaration introductive se dessinent à la fois, en raison du populisme que tu évoques, la question politique qui sera omniprésente dans l’ouvrage, et en même temps le problème du rapport à autrui, le rapport éthique, qui se trouve être la question de l’indifférence. Et si j’ai bien compris ton ouvrage, le rapport éthique ne peut être bien compris que si la nature véritable du politique se trouve elle aussi bien comprise. Par conséquent, la première démarche qui est la tienne est d’en revenir aux fondamentaux du politique et de t’interroger sur la nature du politique : qu’est-ce que le politique demandes-tu. La réponse que tu apportes à cette éternelle question, qui me semble empruntée à Aristote, est la suivante ; je te cite à nouveau : « L’essence du politique, plus profondément encore que la construction de la cité et que l’exercice de la justice est l’amitié. »2 Peux-tu préciser en quel sens l’essence du politique serait l’amitié comme philia?

Alain Cugno : Au fond, ce qu’il y a de fondamental et de vraiment original chez Aristote, de plus profond et de plus intéressant, c’est de dire que les liens que nous avons les uns avec les autres, au plus profond de la construction de la cité, ressemblent à ce que nous pouvons appeler l’amitié. Cela ne veut pas dire que nos liens sont amicaux, cela ne veut pas dire non plus que l’affectivité est convoquée, mais cela signifie que nous nous comportons les uns à l’égard des autres comme des amis. Or, la définition de l’ami, c’est celui qui me donne ce que je n’ai pas. Cette définition – celui qui me donne ce que je n’ai pas – c’est le centre ou le noyau d’une cité : le cordonnier donne à l’architecte les chaussures que l’architecte est incapable de fabriquer, tout comme l’architecte construit des maisons que le cordonnier ne pourrait pas construire. C’est donc un lien d’amitié en ce sens-là, et c’est extrêmement profond.

AP : Et cela est-il également envisageable dans le sens d’une division du travail au sens où Platon l’emploie dans la République ?

AC : C’est une division du travail mais avec quelque chose de supplémentaire ; dans la République de Platon, la réconciliation de la cité ne se fait qu’au sommet, chez le gardien ; ici, et c’est en cela qu’Aristote est extrêmement moderne, cela nous concerne au plus vif directement, nous les individus.

AP : Tu as dit dans ta première réponse que ce n’était pas parce que le politique devait rendre possible l’amitié, que pour autant nous étions tous des amis ; cela signifie donc, comme tu l’écris page 49 que « L’amitié n’est pas un objectif politique. »3…

AC : Jamais ! Ce serait terrible. On peut faire une allusion à cela : dans la devise républicaine, il y a la fraternité, mais on ne peut pas se donner l’amitié comme but politique d’arriver à avoir des relations amicales ; en revanche, on peut viser la paix, ce qui est un concept très positif, concept très proche de l’amitié mais qui ne lui est pas non plus identique.

AP : Faut-il entendre par-là que le politique et l’amitié entretiennent les mêmes rapports que l’inceste et la loi ? De même que la prohibition de l’inceste est cela même qui rend possible le droit, sans jamais faire l’objet d’une loi positive, de même l’amitié est ce qui rend possible le politique, sans jamais faire l’objet d’un objectif politique ?

AC : Tout à fait.

AP : Mais quel est l’objectif du politique dans ce cas ?

AC : Il n’y a pas trente-six réponses ; je crois qu’on peut dire le bonheur, être heureux.

AP : Le bonheur ? C’est une réponse surprenante, parce que c’est celle que des régimes considérés comme totalitaires avaient pu promouvoir.

AC : Les perversions se mettent toujours aux endroits les plus stratégiques ; c’est ce qui leur permet de berner le monde ; elles utilisent quelque chose de profond et de vif. Une politique qui se donnerait comme but de parvenir au bonheur serait une politique extrêmement perverse. La finalité du politique n’est pas son but, mais ce qui oriente la politique parce que sa tâche est de le rendre possible, c’est donc de parvenir à ce que les gens qui sont dans la cité soient heureux, c’est-à-dire mis devant l’essentiel – c’est cela sa véritable fonction et ce n’est pas une fonction utilitaire, c’est une fonction qui transcende les besoins d’une manière très remarquable – mais on ne peut pas en faire un but. On ne peut pas mettre le cap sur le bonheur sinon on aboutit à des choses épouvantables.

AP : Le problème est donc celui du passage de la fonction à l’objectif ?

AC : C’est la transformation de la fonction en objectif qui est perverse.

AP : D’accord ; mais si le politique a bien comme essence l’amitié, ne risque-t-on pas de rendre impossible ce qui est, peut-être, un mal nécessaire, à savoir la discrimination ? Par exemple la nationalité, concept politique par excellence, est un concept discriminatoire qui dit : voici l’étranger, voici le ressortissant. L’amitié ne rend-elle pas impossible ce type de discrimination ?

AC : Pas nécessairement. Il faudra de l’autre, il faudra de l’altérité ; mais l’altérité n’est pas nécessairement une discrimination ; elle peut poser des limites mais elle peut aussi être de telle sorte qu’elle les transcende. La définition du citoyen français telle qu’elle a existé jusqu’aux lois Pasqua, lequel a supprimé cette définition, et telle qu’elle fut fixée par la Convention, était, selon l’article 1 : « Est français l’apatride. » Et article 2 : « Est français celui qui est né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés. » Autrement dit, l’apatride était plus français que le Français dit « de souche ». C’est un bel exemple d’éclatement de l’appartenance à une nation ; c’est aussi ce qui a assuré le prestige de la Révolution française : l’appartenance à la France était un principe immédiatement perçu comme un principe d’universalité et non pas comme un principe de confinement.

AP : Comme si la France était un droit de l’homme ?

AC : Comme si la France était un droit de l’homme ! Et quand on dit que la France est le pays des droits de l’Homme, ce n’est pas seulement le pays où on les a proclamés, c’est aussi en référence à cette fonction d’une nation qui cesserait d’être pensée sous la forme de la culture exclusive.

AP : Pour rester dans cet ordre de pensées, je voudrais revenir à une de tes affirmations tenant à la nature du politique : « l’acte le plus politique, dis-tu, est celui par lequel il est possible d’agir, c’est-à-dire d’accueillir ce qui n’est pas moi comme une condition de possibilité pour être moi-même. »4 Il me semble que nous avons véritablement à l’œuvre une pensée du politique qui intègre le travail du négatif : je ne puis être que ce que je ne suis pas.

AC : On peut en effet le considérer ainsi ; je n’y avais pas pensé, mais on peut le dire de la sorte. Ce qui rejoindrait d’ailleurs l’idée d’une amitié où l’ami me donne ce que je n’ai pas. Et je ne peux être libre que si je suis capable de reconnaître la pleine liberté de quelqu’un d’autre, ce qui n’est pas si facile à obtenir…

AP : Mais dans ce cas-là, peut-on penser le travail du négatif comme étant à la fois précisément un travail du négatif et un pouvoir d’accueil ? Autrement dit, en quel sens le travail du négatif peut-il être conçu comme un « accueil » ?

AC : Bien sûr que c’est possible ; ce travail du négatif, c’est justement lui qui va donner son sens à l’indifférence ; il n’y a pas d’appropriation de l’autre dans ce mouvement. Il faut, quant à sa liberté, être égoïste. Il faut d’abord affirmer sa propre liberté ; mais pour ce faire, la seule justification qu’on puisse donner, c’est que je ne peux pas affirmer ma propre liberté si je ne reconnais pas, du même mouvement, à autrui le droit d’être aussi libre que je le suis. Ce qui fait que, lorsqu’il se reconnaît lui-même comme libre, c’est mon autorisation qui se trouve donnée d’être libre à son égard. C’est quelque chose qui tourne en boucle de boucle.

AP : Le négatif peut donc être accueil grâce à cette « boucle de boucle » ?

AC : Oui, puisque je ne puis accueillir quelqu’un que si, du même mouvement, je le mets à distance.

AP : D’accord ; je souhaiterais aborder un autre domaine de tes réflexions, qui a suscité en moi une certaine incompréhension. Tu évoques très souvent la perte qui serait la nôtre, dans les sociétés contemporaines, de la notion de transcendance. Il me semble avoir compris que cette transcendance en question, c’était celle de la philia pour définir le politique ; mais j’ai du mal à comprendre pourquoi la philia est une transcendance.

AC : Elle est une transcendance en un double sens : premièrement, et cela rejoint ce que l’on disait au début, le politique n’est absolument pas la satisfaction des besoins ; c’est tout au contraire l’ouverture sur l’infini. Cela peut se traduire par des mythologies, par des religions, par tout ce que l’on veut, mais de toute façon il faut dire aux hommes : « la vie que vous menez est infinie ». la philia est donc une ouverture à l’infini parce que nous ne nous réduisons pas à nos propres besoins. L’autre direction vers la transcendance réside dans l’affirmation selon laquelle nous ne sommes pas côte à côte, de telle sorte que nous serions interchangeables. Chacun des individus porte, en lui-même, l’infini ; on ne peut pas demander de ce fait le sacrifice d’un individu pour le salut de tous les autres. C’est pour cela qu’on ne peut pas dire qu’on va sacrifier une partie de la population au bénéfice de tous les autres. Il y a un principe, qui est peut-être celui du sacré, de la personne humaine, qui n’est pas son humanité contrairement à ce que dit Kant, mais sa singularité comme disent Hegel et Kierkegaard.

AP : C’est très intéressant car cette idée de sacrifice impossible me semble incarner presque l’inverse de ce que dit Levinas ; pourtant Levinas pense un rapport transcendant qui s’ouvre à l’infini, qui porte vers autrui, sauf que chez lui, cette transcendance est d’ordre érotique. La transcendance que tu thématises est un cran en-dessous, elle est d’ordre amical ; est-ce alors parce que l’on passe de l’érotique à l’amical avec ta pensée que l’on n’est plus dans le sacrifice de soi ?

AC : C’est possible ; je n’avais jamais pensé au rapprochement que tu viens de faire, mais ça me paraît très cohérent et très juste. Et je comprends pourquoi je trouve Levinas aussi étouffant…Autrui, chez Levinas, me terrorise ; ce poids, je ne peux pas le porter.

AP : Oui, c’est une responsabilité infinie qui est en fin de compte inassumable.

AC : Non, on ne peut pas assumer autrui tel que j’ai cru comprendre que Levinas le pensait ; c’est perdu d’avance.

AP : Et si je comprends bien, l’invasion du pénal à laquelle on assiste aujourd’hui, constitue plus une clôture qu’une ouverture par rapport à la transcendance que tu thématises ?

AC : Oui, cette invasion du pénal est une clôture. Je l’interprète non pas comme une disparition de la transcendance – nous ne savons pas où elle se situe – mais comme une façon de vivre où nous sommes entre nous et où nous cherchons à règlementer notre accord. Nous croyons savoir comment il faut vivre, nous sommes entre nous, nous sommes d’accord sur tout, et nous allons pouvoir mettre les méchants à part, et nous, les gentils, nous allons pouvoir enfin vivre, en paix, entre nous. C’est terrible parce que ça tient le langage de l’universalité, de la fraternité et de la communauté transparente à elle-même, mais ça produit de l’exclusion sous la figure du monstre : le pédophile, le tueur en série, etc.

AP : Tu souscrirais à la formule de Philippe Muray qui, parodiant « l’envie de pénis », parlait d’une « envie de pénal » ?

AC : Oui, tout à fait.

AP : J’ai beaucoup ri en voyant dans la presse l’histoire d’un animal brûlé vif par deux adolescents, non pas à cause de ce qui lui était arrivé qui est en effet atroce, mais à cause du traitement médiatique qui fut donné à cette affaire : Mambo, qui est un petit chien, a donc été brûlé, et les deux personnes qui l’ont brûlé ont été poursuivies par la justice ce qui, jusqu’à présent, n’a rien de drôle. Mais là où l’histoire devient amusante, c’est lorsqu’on voit que Mambo – donc, le chien – a assisté au procès de ses bourreaux, comme le relate cet article de presse : « Il s’appelle Mambo et sa notoriété frise celle de Lassie, Rantanplan ou Rintintin. Pourtant, ce toutou au poil brun n’est pas le héros canin d’une fiction pour enfants. C’est une victime. Il assistait mardi à Perpignan, encore couvert de bandages, au procès d’un de ses «bourreaux » où 200 personnes se pressaient. »5 Je trouve que cela illustre parfaitement ton ouvrage, où le pénal devient le lieu de la rédemption…

AC : Oui, on ne peut pas rêver mieux ; j’aime bien les chiens, mais c’est terrible : il a presque été humain, parce qu’il a été victime. Il a tellement été victime, qu’il en est presque devenu humain, puisque l’humanité même, c’est la victimisation.

AP : Oui ; et il va pouvoir faire son deuil en assistant à ce procès…

AC : Voilà ; ou plutôt, il va pouvoir « enfin commencer son travail de deuil » comme disent les journalistes… Mais cet article est génial ; c’est vraiment l’humanité donnée par la victimisation.

AP : Cela dit, bien qu’on puisse critiquer l’outrance de la victimisation, il n’en demeure pas moins que les victimes sont réelles ; comment peut-on alors, quand on est une victime, obtenir réparation, de manière concrète, en se tournant vers la philia et non vers le pénal ?

AC : Les victimes demandent réellement deux choses ; elles demandent d’abord qu’on reconnaisse les dommages qu’elles ont subis, que l’on ne dise pas qu’il n’y a rien eu. Mais elles demandent aussi que l’on fasse en sorte que cela ne se reproduise plus pour les autres. C’est quelque chose de très net, aussi bien pour les victimes d’un crime ou d’un délit que pour celles qui sont victimes d’accidents. Les parents d’enfants qui se tuent en voiture, par exemple, disent immanquablement aux copains : « ne faites pas comme lui ». La vraie tâche de la victime, c’est de parvenir à transformer cette souffrance extrême en un espoir : « au moins, que cela ait servi à quelque chose ». Je crois que ce sont là les deux points fondamentaux ; il y a aussi une troisième chose qui interdit absolument de se débarrasser des victimes, c’est le droit : celui-ci est fondé sur la reconnaissance de la victime innocente. C’est le cri de la victime vers la divinité qui est le fondement du droit, de manière absolument archaïque et fondamentale. Où les choses se gâtent, c’est lorsque, au lieu de transformer la victime en héros, ou en martyr, c’est-à-dire en quelque chose de vivant, on demande à la victime de demeurer victime. Et si on lui demande de demeurer victime, c’est parce qu’elle est le seul endroit où, nous qui ne sommes plus qu’entre nous, nous pouvons encore flairer quelque chose de la transcendance. Nous voyons que, dans la victime, l’infini a été convoqué ; mais nous ne savons plus en quoi transformer cet infini, nous sommes « définitivement » entre nous, et nous ne pouvons que maintenir de force cette personne dans son statut de victime. On paye alors cette victime en fausse-monnaie ; par exemple, par l’incarcération à perpétuité du criminel – qu’on va aller plaindre ensuite. On dira : « Voyez, l’état épouvantable de nos prisons surpeuplées et qui sont les pires du monde, etc. » C’est entièrement faux, d’ailleurs, elles sont loin d’être les pires du monde, mais le drame est que les prisonniers ne retrouvent leur dignité qu’à partir du moment où ils sont perçus comme étant des victimes.

AP : C’est peut-être un moyen de nous rassurer ; en donnant un statut, nous identifions mieux l’humain.

AC : Oui, c’est cela ; et finalement, la victime finit par être le seul statut humain reconnu.

AP : Pour rester dans les considérations concrètes, j’ai noté une belle expression que tu emploies pour qualifier l’arsenal des lois votées aujourd’hui au parlement : tu parles de lois écrites au « futur antérieur »6 pour prévenir ce qui n’est pas encore arrivé ; peux-tu éclairer le sens de cette expression ?

AC : Normalement, les lois sont faites pour encadrer les faits et, en particulier les infractions, donc pour mesurer ce qui a été commis. Actuellement, c’est comme si nous avions un récipient qui serait soluble à la substance qu’il est chargé d’encadrer. Le fait divers qui survient met la loi hors-la-loi. Puisque la loi avait été votée, l’événement ne devait pas se produire, mais ne pouvait pas se produire non plus ; il faut donc trouver la manière de le détruire, non pas dans le passé puisqu’il a eu lieu, mais dans le futur où il ne s’est pas encore produit. On va donc se rendre dans le futur, pour voir si les gamins de 5 ans, catalogués hyperactifs, peuvent devenir des criminels, ou mesurer la dangerosité de ceux qui purgent une peine pour ne les relâcher que s’ils ne sont plus dangereux, ce qui n’a aucun sens. Ecrire les lois au futur antérieur, c’est se placer au moment où, dans le futur, rien ne pourra se produire : l’événement lui-même sera impossible, à moins qu’il n’ait été prévu.

AP : C’est là où on s’aperçoit que la répression et la prévention s’allient dans une espèce d’ « empêchement » fait au futur d’arriver, de survenir. C’est une prévention qui réprime le futur, et une répression qui prévient l’imprévu.

AC : Absolument.

AP : Il faudrait donc peut-être voir l’inanité de l’opposition entre prévention et répression…

AC : Oui ; ce cadre-là est mortifère, et d’une tristesse infinie.

AP : Parce qu’on ne laisse plus à l’homme la possibilité de se déployer ?

AC : De se déployer et de courir des risques puisqu’au fond, c’est le risque qui devient interdit. La vie devient impossible à partir du moment où il est incongru que quelque chose, qui ait quelque importance, puisse se passer.

AP : Et est-ce que tu ne crois pas que ce que nous ne parvenons plus à penser, aujourd’hui, c’est la possibilité humaine de la violence ? Nous avons l’impression que dès que survient un événement violent, il est extraordinaire, au sens où il ne devrait pas arriver : mais n’est-ce justement pas là la marque d’une incapacité contemporaine à penser une des possibilités humaines comme étant celle de la violence ?

AC : La violence est une partie de la réalité humaine. Il y a une sorte de paradoxe qui veut que ce qui est vraiment humain, c’est la paix, et pas la guerre, mais que la paix est beaucoup plus violente que la guerre. C’est-à-dire que c’est en diminuant l’intensité des relations que nous avons les uns avec les autres que nous en arrivons à la violence de fait. La paix n’est pas l’absence de la guerre, c’est une capacité à surmonter la guerre. Tous les grands politiques le disent d’une manière ou d’une autre ; le Leviathan de Hobbes ne dit pas autre chose ; Rousseau lui-même, pour prendre deux extrêmes de la pensée classique, est d’accord sur ce point avec Hobbes.

AP : D’ailleurs, tu les rapproches au début de ton livre. Plus généralement, dans l’ouvrage, j’ai l’impression que toute ta réflexion ne porte que sur une seule question, qui n’est pas nécessairement thématisée comme telle : comment être soi ? Comment fait-on pour acquérir sa singularité ? C’est une réflexion inaugurée dès La blessure amoureuse, où tu écrivais ceci : la maxime de Kant : agis toujours de telle sorte que… peut être renversée en « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ta volonté ne se réduise jamais à une législation universelle, mais qu’elle inaugure toujours ta singularité. »7 Mais cette singularité qui était annoncée en 2004 comme thème de recherche, me semble être précisée aujourd’hui par cette idée de solitude qui ne serait pas originaire mais tout au contraire donnée par autrui. Mais dans les deux cas il s’agit d’être soi dans le cadre du don. Est-ce bien cela dont il s’agit ?

AC : Oui ; ça me fait vraiment plaisir que tu dises cela, car au fond, c’est vraiment ce que j’ai cherché à faire. Je me suis demandé ce qui se passait quand on transposait la « blessure amoureuse » dans l’horizon politique ; c’est le sens même de ce que j’ai essayé de faire.

AP : Et pourrais-tu préciser en quel sens la solitude désigne le summum politique de la singularité ?

AC : C’est une idée qu’on retrouve chez Hannah Arendt ; il y a deux éléments, ou plutôt deux événements qui sont irréductibles à quoi que ce soit d’autre, ce sont la naissance et la mort. Or Arendt a le coup de génie de dire que ces deux bornes-là définissent l’espace privé. Et en disant cela, elle affirme que la solitude est ce dont nous sommes faits, car il n’y a rien de plus solitaire que la naissance et la mort. Le nouveau-né, en dépit de l’entourage, est dans une solitude effroyable ou merveilleuse, de même qu’on meurt tout seul. La singularité est nécessairement solitaire, de ce fait, et cette solitude est le fondement d’une relation possible à autrui.

AP : C’est très anticartésien comme raisonnement car tu sembles vouloir dire que la philosophie est là pour retrouver l’enfance, voire l’état du nourrisson qui vient de naître8 alors même que la philosophie, pour Descartes, consiste à nous débarrasser de cet état infantile pour pouvoir enfin devenir des êtres raisonnables.

AC : Il ne faut jamais oublier que le propos de Descartes est de fonder la science et, dans le domaine de la science, il faut oublier qu’on a été des enfants. Il faut passer de l’état d’apprenti à l’état de maître dans un domaine, mais cela concerne la mathématique, la physique et, éminemment, la médecine. Pour ce qui est de la solitude originaire, on la retrouve dans les Méditations lorsqu’il plonge vers la certitude absolue de soi-même qu’il transforme immédiatement en proposition, qui est le premier pas vers la science, mais dans ce mouvement-là, il y a quelque chose qui est antérieur à la rupture avec l’enfance.

AP : Et ce qui est intéressant, c’est que cette solitude est donnée par le trompeur – Marion dirait par Dieu. Mais sans ce trompeur, Descartes ne se découvrirait pas lui-même, il ne pourrait pas dire « je suis, j’existe ». C’est cette fameuse « altérité originaire de l’ego dont parle Marion.

AC : Oui, la méditation III est à cet égard extrêmement importante ; c’est le moment où Descartes découvre l’idée de parfait en lui, c’est le moment où il découvre non pas qu’il a une idée de parfait en lui mais que c’est l’idée de parfait qui l’a engendré : c’est la même chose de dire « je suis » et de dire « j’ai l’idée de parfait en moi ». Ainsi, on fait totalement éclater les limites d’une idée, on troue le domaine des idées pour se précipiter dans le domaine de l’être. C’est pour cela qu’à la fin de la troisième Méditation Descartes jubile ; il dit qu’il n’y a aucun moyen d’être plus heureux, en cette vie, que de découvrir ce qu’il vient de découvrir.

AP : Ce détour par Dieu m’amène à une question circonstancielle : est-ce que ton ouvrage comporte une critique implicite des injonctions contemporaines qui nous demandent d’être immédiatement nous-mêmes, comme si notre propre singularité ou notre ipséité nous était d’emblée donnée, sans aucune médiation ?

AC : Oui. Je pense que la volonté d’être soi-même ne rejoint pas le soi, ni la singularité ; en voulant être soi, on ne rejoint pas ce fait hallucinant qu’être moi soit tombé sur moi.

AP : Donc l’ipséité n’est pas immédiatement donnée ?

AC : L’ipséité n’est pas immédiatement donnée, mais on ne peut pas non plus dire qu’elle soit construite ; elle est l’objet d’un travail pour retrouver ce qui est là et que nous ne voyons pas, un travail pour voir ce qui est tellement près que nous ne le voyons pas. On est immédiatement soi, mais voir cette immédiateté n’est jamais immédiat mais demande que l’on fasse un très long périple pour revenir à ce qui a été donné ; il faut que je sorte de moi-même, que j’accède au langage, aux pratiques sociales, aux croyances, aux mythologies, au symbolique, etc., et une fois que je suis parvenu là, je peux effectuer ce voyage de retour vers cette singularité qui, certes, est immédiate, mais qui est une immédiateté sans fond. C’est une immédiateté en abîme.

AP : Ce que tu dis m’évoque un schéma néoplatonicien où on retrouverait ce qui est le plus intime de nous-mêmes mais au terme d’une conversion vers soi.

AC : C’est du néoplatonisme, c’est de l’épistrophè au sens du demi-tour vers l’origine. Le moment du demi-tour est celui où on passe dans l’être.

AP : D’accord. Juste pour finir, j’aurai une question non pas humoristique, mais pas très sérieuse malgré tout. Ton ouvrage, dans l’esprit, m’a fait penser à Philippe Sollers pour lequel nous n’avons pas le courage d’être heureux. Il se trouve que tout ton ouvrage décrit le courage de vivre, afin d’être heureux et d’être libre. Est-ce que cette proximité est revendiquée, consciente ou totalement fortuite ?

AC : Non, pas du tout. Je pensais davantage à Nietzsche.

AP : Ah, mais Sollers se réclame de Nietzsche.

AC : Oui, oui, mais je ne pensais pas vraiment à Sollers, c’était vraiment Nietzsche.

AP : Merci beaucoup.

- Alain Cugno, De l’angoisse à la liberté, Salvator, Paris, 2009

- Ibid. pp. 29-30

- Ibid. p. 49

- Ibid. p. 59

- Le Figaro, 16 septembre 2009

- Ibid. p. 91

- cf. Alain Cugno, La blessure amoureuse, Seuil, 2004, p. 25

- On lit d’ailleurs ceci dans La blessure amoureuse : « la philosophie n’est rien d’autre que la conquête de l’enfance par les moyens les plus développés. », p. 20