Une somme originale de la connaissance de l’Orient en Europe

La Renaissance orientale de Raymond Schwab, rééditée aux Belles Lettres en 2024, retrace l’histoire d’une découverte : celle de l’Orient par l’Occident moderne. Plus précisément, il s’agit de la découverte, par l’Europe, de quelques-unes des grandes civilisations du continent asiatique, à la suite et sous l’impulsion des expéditions missionnaires dans les Indes, depuis celle, pionnière, du navigateur portugais Vasco de Gama en 1498. Si la mise en place des empires coloniaux européens est évoquée, la Renaissance dont traite R. Schwab n’est pas prioritairement d’ordre géographique. Elle désigne bien plutôt la manière dont l’appropriation de textes et de traditions de pensée nouvelles est à l’origine d’infléchissements et de transformations durables de l’esprit des intellectuels du nord de l’Europe, en particulier des Anglais, des Français et des Allemands.

La Renaissance orientale de Raymond Schwab, rééditée aux Belles Lettres en 2024, retrace l’histoire d’une découverte : celle de l’Orient par l’Occident moderne. Plus précisément, il s’agit de la découverte, par l’Europe, de quelques-unes des grandes civilisations du continent asiatique, à la suite et sous l’impulsion des expéditions missionnaires dans les Indes, depuis celle, pionnière, du navigateur portugais Vasco de Gama en 1498. Si la mise en place des empires coloniaux européens est évoquée, la Renaissance dont traite R. Schwab n’est pas prioritairement d’ordre géographique. Elle désigne bien plutôt la manière dont l’appropriation de textes et de traditions de pensée nouvelles est à l’origine d’infléchissements et de transformations durables de l’esprit des intellectuels du nord de l’Europe, en particulier des Anglais, des Français et des Allemands.

Si l’auteur emprunte l’expression de « Renaissance orientale » au chapitre du Génie des Religions d’Edgar Quinet (p. 25), il fait toutefois de la catégorie d’Orient un usage beaucoup plus restreint que ne le suggère la vaste appellation. Dans le cadre de son étude, l’Orient devient une quasi synecdoque pour désigner et disserter presque exclusivement sur l’Inde ; l’indianisme dominant l’Europe intellectuel du XVIIIe et XIXe siècles, ce sont les considérations sur l’Inde et sur le destin des textes de traditions védiques, brahmaniques, hindouistes qui occupent la plus grande partie de l’ouvrage. Bien que Schwab consacre également des analyses substantielles à l’Égypte, relatant notamment la trop (et ainsi souvent mal) connue découverte des hiéroglyphes par Champollion en 1822, les autres civilisations orientales – Chine, Iran, Égypte et Perse – restent en retrait dans le panorama général dressé par l’auteur, pour n’être abordées que ponctuellement, presque anecdotiquement, lorsqu’un auteur européen s’est trouvé fasciné par l’une ou l’autre ; tel l’Iran de Nietzsche (p. 379-383).

Rassemblant dans un esprit de synthèse rigoureux et pertinent, les connaissances relatives à l’arrivée de l’Orient en Europe au XIXe siècle, La Renaissance orientale se présente comme une magistrale somme historique, philosophique, littéraire, philologique et linguistique. Raymond Schwab endossant l’ethos de l’orientaliste – spécialiste des civilisations de l’Orient – conjugue précision, technicité et étendue des savoirs mobilisés, faisant de l’ouvrage une source d’information à la fois complète et fiable sur le sujet. Si l’ouvrage offre tout le sérieux et la densité attendus d’une encyclopédie scientifique – enrichie d’un index particulièrement utile et bien fourni –, il n’adopte pourtant ni la forme aride du compendium, ni la monotonie de l’abrégé usuel. Suivant une structure propre à l’auteur, la cohérence historique de l’exposé laisse place à des choix de composition plus personnels. Le propos s’articule ainsi en six livres – le phénomène ; l’humanisme intégral ; l’action ; le personnel ; l’érudition rencontre la création ; détournements et prolongements –, chacun comprenant deux ou trois chapitres.

Deux étapes constituent ce que l’on appelle, avec Raymond Schwab et depuis sa théorisation en 1950, la Renaissance orientale : aux étapes littérales succèdent les étapes doctrinales.

1) Les deux premiers livres sont ainsi consacrés à l’exposé factuel des éléments historiques, concrets et tangibles qui ont permis à l’Orient d’acquérir droit de cité sur la scène intellectuelle européenne. Schwab y met en parallèle l’implantation progressive des Compagnies et Sociétés commerciales en Inde avec la publication d’ouvrages majeurs, qui jalonnent l’intégration des textes orientaux aux corpus culturels européens. Parmi ces contributions, l’auteur accorde une attention particulière aux traductions du Zend-Avesta (1771), des Upanishads (1787) et de l’Oupnekhat (1801) par Anquetil-Duperron, à celle de Sacountalâ de Kâlidâsa par Forster (1791), ainsi qu’aux Essais sur la philosophie des Hindous de Colebrooke (1833).

2) Les quatre derniers livres, consacrés aux étapes doctrinales de la Renaissance orientale, s’attachent à analyser les effets de l’introduction des textes orientaux en Europe sur les sphères littéraire, artistique, philosophique, religieuse et politique. Par contraste avec la progression littérale, plus balisée et descriptive, qui structure la première partie de l’ouvrage, cette seconde manière d’aborder le sujet révèle toute l’originalité, la finesse et la profondeur des analyses de Schwab, toujours extrêmement attentif à la complexité des contextes historiques internationaux, nationaux et locaux. Plus libre dans son traitement des matériaux, l’auteur déploie un impressionnant panorama du réseau de protagonistes européens impliqués dans l’essor de l’orientalisme. Les indianistes anglais – W. Jones, C. Wilkins et H.-T. Colebrooke – sont mis en dialogue avec les linguistes et philologues allemands, tels que F. Bopp, J. Klaproth, C. Lassen ou Max Müller, ainsi qu’avec les premiers traducteurs du sanskrit en France : Eugène Burnouf, Silvestre de Sacy et A.-L. de Chézy.

Cartographier la naissance de l’orientalisme européen

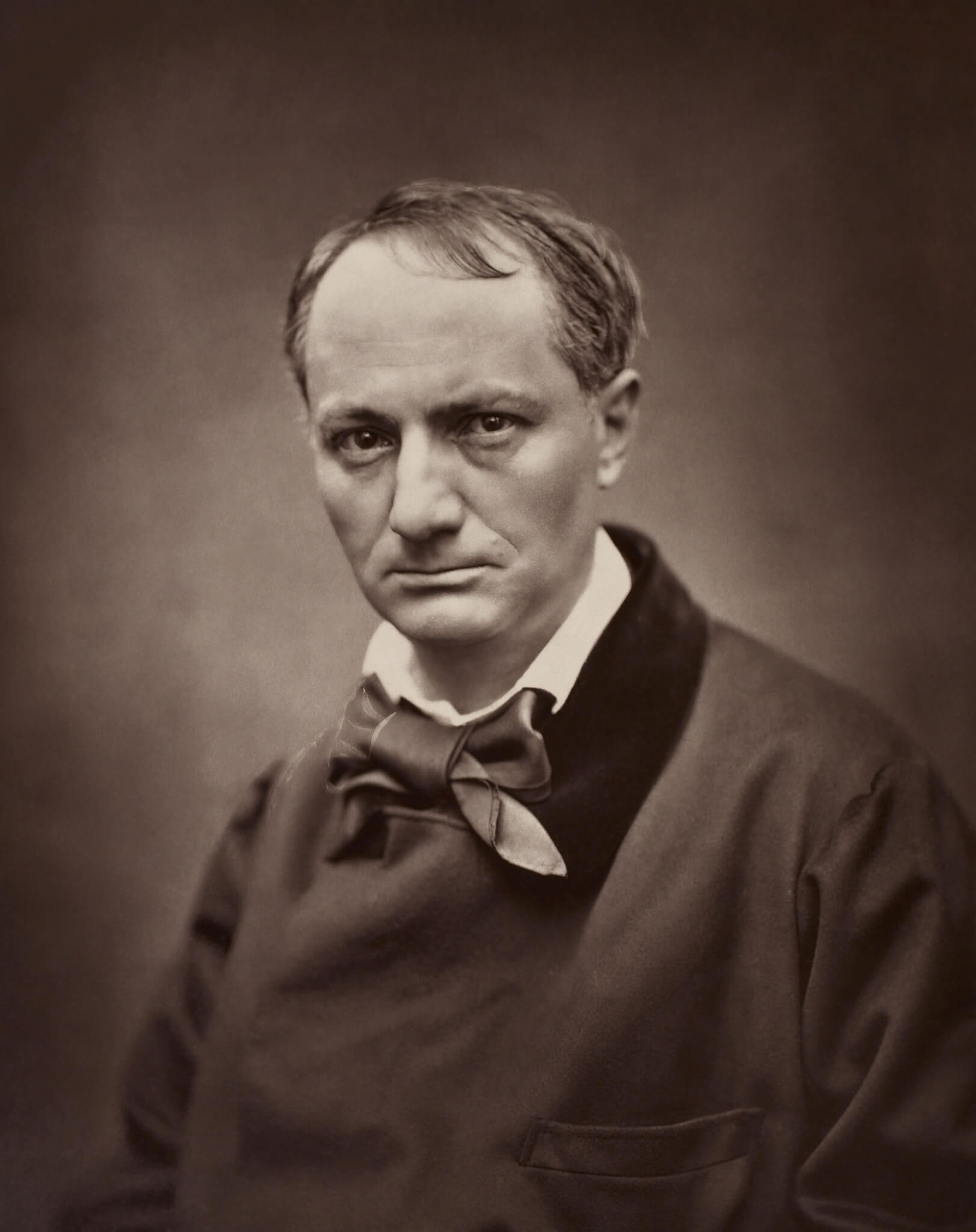

Ne considérant ni l’Orient ni l’Europe comme des blocs monolithiques homogènes sur les plans social, religieux, intellectuel et politique, l’analyse de Schwab ne dépasse jamais l’exigence de contextualisation. Ainsi, à une cartographie relativement précise de l’Orient correspond celle, encore plus détaillée, de l’Europe moderne. Certains cercles sont clairement identifiés par l’auteur comme des foyers majeurs et particulièrement féconds pour l’élaboration de l’orientalisme naissant. C’est le cas du « groupe de Heidelberg », laboratoire européen inédit et de premier plan pour la naissance de l’orientalisme, dont la formation remonte à 1803-1804 autour de personnalités aussi diverses que le juriste Savigny, l’archéologue-philologue spécialiste des mythologies Georg Friedrich Creuzer, Görres et les frères Schlegel. À partir de ce noyau, Schwab étend son étude à toute une constellation de figures littéraires et philosophiques marquantes pour l’orientalisme européen du XIXe siècle. Son panorama inclut les poètes romantiques et les philosophes de l’Idéalisme allemand tels que Novalis, Goethe, Schiller, Tieck, Brentano, Herder, G. Schlegel, Heinrich Heine, Schelling, Hegel, Rückert, jusqu’à Schopenhauer, ainsi que des écrivains français comme Lamartine, Victor Hugo, Vigny, Michelet, Flaubert, Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Dans chacun de ces « cas », Schwab nous montre comment un nouveau visage de l’appropriation de l’Orient émerge, comment les représentations d’un ailleurs autant exotique qu’intime, se traduisent dans les langues littéraires et les discours poétiques de l’époque, comment enfin ces écrivains sont profondément affectés et transformé par la rencontre avec de nouveaux matériaux textuels, transformant irréversiblement leur paysage mental et leurs propres possibilités artistiques.

Les différences de cultures intellectuelles entre l’Angleterre, l’Allemagne et la France deviennent les facteurs explicatifs d’une réception différenciée de l’Orient en Europe. Car si la domination britannique de l’Inde fait de l’indianisme une affaire d’abord anglaise, la diffusion des travaux scientifiques et des traductions des principaux textes hindous dans les Asiatic Researches à partir de 1887 en permet la diffusion à l’échelle européenne. L’Allemagne et la France prennent ainsi le relai de l’orientalisme, le façonnant de plusieurs infléchissements déterminants. De la même manière que l’auteur définit plusieurs scènes de l’orientalisme en Europe – Londres et Oxford en Angleterre, Iéna, Weimar, Heidelberg puis Bonn, Berlin, Tübingen en Allemagne, Paris en France (p. 59) –, il repère non pas un mais des orientalismes, en fonction des différentes scènes culturelles : à « l’orientalisme multiforme »[1] à tendance systémique en Allemagne, répond l’orientalisme ouvert et politiquement désintéressé en France. Cette cartographie de l’orientalisme met en lumière les principales voies de circulation intellectuelle et les échanges d’idées qui, entre les grandes figures de la pensée européenne, ont façonné le destin de l’Orient en Europe. Schwab illustre parfaitement ce phénomène lorsqu’il souligne, à propos de l’Allemagne, que même les étapes marquantes de l’orientalisme germanique – de Frédéric Schlegel à Franz Bopp – passent par Paris, lieu de transit intellectuel privilégié, où, avant de se consacrer pleinement aux disciplines spécialisées, « une passion de culture ne mobilise pas l’instinct de système » (p. 53).

La connaissance du contexte français, chez Schwab, n’est en effet nullement en reste. C’est d’ailleurs grâce à sa maîtrise remarquable de la vie intellectuelle française qu’il parvient à retracer, avec une rigueur impressionnante, l’intégration des textes orientaux au sein du patrimoine culturel européen. Il restitue avec une grande précision les débats que l’Orient a suscités ou réactivés en France, que ce soit sur le terrain philologique, littéraire, politique ou religieux. Il montre notamment comment l’indianisme, en particulier, a souvent été envisagé à travers le prisme des débats contemporains sur le christianisme, le panthéisme ou encore l’occultisme. Les prises de position à cet égard, qu’elles émanent de figures telles que Joseph de Maistre, Lamennais, Chateaubriand ou Saint-Simon, servent d’exemples concrets qui viennent illustrer et appuyer les thèses défendues par Schwab.

Il convient également de souligner que l’auteur fait une place au retentissement de l’orientalisme européen dans la littérature américaine (pp. 173-183). À côté de la découverte du bouddhisme et de l’hindouisme chez les romantiques allemands, à sa réception par l’écrivain écossais Thomas Carlyle, il analyse l’influence plus directe du védisme sur le transcendantalisme d’Emerson, ainsi que l’influence, plus discrète mais non moins réelle, de la poésie hindoue sur l’écriture de Walt Whitman.

L’événement de la Renaissance orientale. Pour une autre histoire de l’orientalisme

La définition formelle et programmatique de la Renaissance orientale qui ouvre l’ouvrage, ne prend véritablement tout son sens qu’en s’inscrivant dans la séquence historique singulière s’étendant de 1771 à environ 1875 – une période qui, par son intensité, donne à ce bouleversement culturel toute son ampleur. Au fil des chapitres, qu’il s’agisse d’analyses historiques précises, de réflexions à portée philosophique générale ou d’anecdotes sur les trajectoires personnelles des intellectuels impliqués, se dessine patiemment l’élaboration de la Renaissance orientale comme un événement majeur et fondateur de la modernité européenne. À travers elle, comme l’affirme Schwab, « l’histoire devenait domaine d’inouï […] toute action était hantée de solidarité immémoriale » (p.114). En effet, l’événement, en tant qu’il rompt le fil ordinaire du temps, qu’il perturbe sa linéarité et rend simultanément compossibles le passé, le présent et le futur, trouve ici une illustration exemplaire. En mettant au jour ce jeu complexe des temporalités, Schwab élève la Renaissance orientale au rang d’un véritable événement dans l’histoire intellectuelle de l’Europe moderne. Portant ensemble passé, présent et avenir, son ouvrage se propose d’« éveiller ces convictions oubliées » (p. 29) chez ses contemporains, tout en laissant entrevoir au lecteur la profondeur du bouleversement – historique, littéraire, philosophique, culturel, linguistique et psychologique – ouvert par cette rencontre entre l’Europe et l’Orient, un bouleversement dont « les hommes ne savent plus – ou pas encore – avec quelles conséquences et quelles connivences une masse inespérée de savoirs, fondue en peu d’années dans leur idée générale de la vie, a bouleversé tout le paysage mental » (p. 29).

Raymond Schwab nous introduit donc à une histoire singulière de l’arrivée de l’Orient en Occident au XIXe siècle, qui se distingue à plus d’un titre. D’abord, par la nature même de la découverte qu’il retrace, la Renaissance orientale étant avant tout une renaissance d’ordre linguistique et philologique, centrée sur la redécouverte des textes sanskrits en Europe. C’est alors qu’ « en même temps qu’il renouvelle les concepts d’Antiquité et de philologie, l’orientalisme pose d’une façon nouvelle l’insoluble, le problème de la traduction » (p. 89). L’ouvrage rend ainsi compte avec finesse des dialogues – qu’ils aient abouti, échoués ou seulement été amorcés – que la modernité européenne a tenté d’instaurer avec le sanskrit. Si quelques avancées scientifiques décisives, telles que la création d’un département de grammaire comparée par Franz Bopp en 1816 (p. 79), ont permis d’accélérer ce mouvement, Schwab insiste surtout sur l’importance des efforts individuels, souvent solitaires. Son livre se lit ainsi, en filigrane, comme un hommage discret mais appuyé aux linguistes, philologues, poètes et philosophes qui, mus par leur intuition, se sont consacrés à la traduction, au commentaire et à la diffusion en langue européenne des grands textes védiques, hindous, perses ou arabes. Par ces travaux, souvent pionniers, ces chercheurs ont mis en lumière l’indéniable commensurabilité des branches linguistiques indo-iraniennes, helléniques, italique, germaniques et celtiques, confirmant ainsi la cohérence du vaste ensemble des langues indo-européennes. Loin de rester une simple potentialité fantasmée, ou de se réduire à l’imaginaire exotique nourri par le romantisme, la circulation des langues, des traductions et des idées entre cultures acquiert alors, dans ces efforts modernes, le statut d’une possibilité réelle, rigoureusement démontrée.

La Renaissance orientale désigne, plus largement, ce que Schwab nomme un « renouvellement d’atmosphère produit au XIXe siècle par l’arrivée des textes sanscrits en Europe » (p. 25). Si l’auteur s’arrête sur quelques jalons éditoriaux décisifs – tel le célèbre essai de Friedrich Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808) –, la véritable portée de cette renaissance se situe paradoxalement moins dans des événements tangibles que dans l’émergence d’un phénomène plus diffus, presque impalpable, mais néanmoins déterminant. C’est à cette effectivité de l’invisible, à cette modification subtile mais décisive du climat intellectuel européen, que Schwab parvient à donner toute sa consistance. Son analyse retrace avec une grande justesse le lent processus par lequel ce « changement d’air » s’est opéré : de l’arrivée concrète et de l’appropriation visible des textes sanskrits par la traduction, jusqu’à leur lente infusion dans l’imaginaire et les représentations des intellectuels européens, modifiant en profondeur le paysage mental de la modernité occidentale.

La Renaissance orientale désigne, plus largement, ce que Schwab nomme un « renouvellement d’atmosphère produit au XIXe siècle par l’arrivée des textes sanscrits en Europe » (p. 25). Si l’auteur s’arrête sur quelques jalons éditoriaux décisifs – tel le célèbre essai de Friedrich Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808) –, la véritable portée de cette renaissance se situe paradoxalement moins dans des événements tangibles que dans l’émergence d’un phénomène plus diffus, presque impalpable, mais néanmoins déterminant. C’est à cette effectivité de l’invisible, à cette modification subtile mais décisive du climat intellectuel européen, que Schwab parvient à donner toute sa consistance. Son analyse retrace avec une grande justesse le lent processus par lequel ce « changement d’air » s’est opéré : de l’arrivée concrète et de l’appropriation visible des textes sanskrits par la traduction, jusqu’à leur lente infusion dans l’imaginaire et les représentations des intellectuels européens, modifiant en profondeur le paysage mental de la modernité occidentale.

Histoire de l’intangible et de l’invisible, l’orientalisme tel que le décrit Raymond Schwab l’est aussi du point de vue cognitif et sensoriel. Les fortes intuitions de l’auteur quant à l’impact que l’Orient exerce sur les dispositions corporelles, psychiques et intellectuelles des Européens lui permettent de formuler des hypothèses à la fois originales et audacieuses. Ainsi, il souligne que l’indifférence relative manifestée par l’Occident – jusqu’aux environs de 1875 – envers l’architecture et les arts plastiques indiens, contraste fortement avec l’enthousiasme suscité par leurs monuments scripturaires, littéraires et spirituels. Schwab en propose une explication saisissante : « prévention ou incompatibilité, l’art figuré de l’Inde échoue devant la sensibilité occidentale. Ce qui dépend des sens se défend plus contre l’étranger que ce qui ne passe que par l’intelligence, et qui peut céder aux raisons ; et puis cela touche au corps, un obscur instinct de conservation monte la garde contre les dérangements d’habitudes. C’est une chose, qu’on ne soit pas renseigné sur l’esthétique indienne, alors qu’il y faudrait toute une initiation ; c’en est une autre, la réaction qu’elle provoque d’abord » (pp. 110).

Sans faire l’impasse sur les réceptions plus problématiques, une des dernières sections de l’ouvrage – « détournements et prolongements » – est consacrée aux réappropriations fallacieuses ou déformées des textes et doctrines orientales en Europe. Elle fournit ainsi le tableau d’ensemble d’un certain orientalisme dévoyé (et duquel nous continuons partiellement d’hériter), passant en revue les thèses racistes, impérialistes et néocoloniales qui constituent le sous-textes de certaines réappropriations de l’Orient : sont analysés l’Inde de Schopenhauer, l’Iran de Nietzsche, le Bouddhisme de Wagner et l’universalisme oriental de Lamennais.

En fin de compte, la Renaissance orientale est avant tout l’histoire d’une réception jointe à une réflexion sur la manière d’hériter d’un certain passé culturel. La question qui sous-tend l’ensemble de l’ouvrage est celle de savoir quels usages et quelles formes d’appropriation l’Orient a suscités en Europe, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. Comment les textes, les mœurs et les traditions venus d’Orient ont-ils peu à peu infusé dans la culture européenne, au point de devenir un matériau pleinement intégré au corpus culturel dominant ? Ce qui intéresse R. Schwab n’est alors pas tant la fidélité des traductions ni la rigueur philologique dans la transcription des textes orientaux, que la puissance de déstabilisation et de transformation qu’ils ont exercé sur le savoir occidental. L’un des enjeux majeurs consiste ainsi à montrer comment, sur le socle apparemment stable de la culture européenne, « l’intervention miraculeuse d’un monde indien va permettre de réviser tous les classements » (p. 59), qu’il s’agisse des hiérarchies linguistiques, littéraires, philosophiques ou religieuses traditionnelles et propres à l’Europe. Ailleurs, Schwab précise encore que « en même temps que le haut passé de tous les continents est incorporé à la culture, toutes les hiérarchies de l’esprit sont bouleversées » (p. 116). L’Inde apparaît alors alternativement, comme une religion originelle et universelle dans les perspectives de Schlegel et de Novalis ou plus largement comme le nouveau berceau spirituel et intellectuel de l’Europe moderne, de ses littératures, ses philosophies et ses sciences. Ce qui se joue est une véritable reconfiguration des consciences, individuelles comme collectives, et une redéfinition des cadres académiques et sociaux de la connaissance. En brouillant les frontières disciplinaires traditionnelles, cette Renaissance orientale engendre l’émergence de figures hybrides, dont Schwab dessine les contours avec précision. L’Europe voit alors apparaître des historiens-poètes comme Jules Michelet ; des poètes-historiens comme Victor Hugo (p. 114) ; des philosophes-linguistes, tel Johann Gottfried von Herder ; ou encore des archéologues-philologues, à l’image de Georg Friedrich Creuzer. Parallèlement, et de façon non contradictoire, cette effervescence intellectuelle favorise la spécialisation et l’autonomisation de certaines disciplines. Ainsi, avec le comparatisme linguistique de Bopp, la linguistique s’émancipe peu à peu de son ancrage métaphysique, tandis que la mythologie accède au statut de science indépendante, notamment sous l’impulsion de la Symbolique de Creuzer.

Pour prendre toute la mesure de l’apport considérable de la pensée orientale, indienne en particulier, sur la culture européenne, R. Schwab en passe par ailleurs par la dimension fantasmée de sa réception, sur le plan psychologique des représentations et des imaginaires. Le goût indéniable de l’auteur pour la biographie, dont il maîtrise l’art, est alors mis au service du récit des trajectoires individuelles des principaux acteurs de la Renaissance orientale. En examinant leurs situation sociale et économique, leurs caractères et leurs motivations psychologiques, R. Schwab détermine l’horizon des travaux à venir, appelant de ses vœux l’établissement d’une « psychologie des grands orientalistes » (p.85) qui est encore à faire.

L’engagement épistémologique de R. Schwab. Un orientalisme de revendication

La Renaissance orientale constitue dans sa démarche critique et polémique, une puissante objection faite au préjugé encore largement répandu et admis, selon lequel « l’Orient des romantiques fut un simple jeu » (p. 27 ; p. 31). Par la sélection fine et l’abondance des citations, l’auteur cherche à dissiper une telle illusion auprès de ses contemporains. La structure polyphonique de l’ouvrage – les longues séquences de citations étant entrecoupées d’analyses philosophiques, historiographiques ou et sociologiques minutieuses des bouleversements engendrés dans nombres d’esprits européens – fournit à la Renaissance orientale, une solide assise scientifique. Mais, aussi rigoureusement fondé scientifiquement soit-il, pour que le discours de l’auteur ait une véritable portée critique, encore faut-il qu’il puisse être entendu. Conscient du poids des préjugés qui pèsent sur l’esprit de ses lecteurs, R. Schwab s’emploie avec insistance à déconstruire les idées reçues sur l’orientalisme, qui risqueraient de freiner la réception de son travail, et cela dès le premier chapitre. L’ouvrage peut ainsi se lire comme une longue réponse à trois préjugés majeurs, à savoir que 1) « la découverte de la pensée orientale n’a laissé aucune empreinte significative dans l’esprit européen », que 2) « l’Inde n’aurait eu une influence qu’à partir de 1850 environ », et enfin que 3) « l’élément déclencheur, déterminant, aurait été l’Égypte » (p. 36).

À rebours d’une acception exclusivement négative du terme, qui l’assimile ordinairement à l’attitude condescendante et néocoloniale de l’Occident envers l’Orient, l’orientalisme reçoit également, sous la plume de R. Schwab, une connotation positive. La version qu’il défend et revendique correspond précisément à ce courant de penseurs qui, dotés d’une connaissance spécialisée de l’Orient, s’emploient, dès le début du XIXe siècle, à déraciner certains préjugés profondément ancrés dans la conscience européenne, suivant lesquels l’Asie incarnerait par exemple « l’esprit de servitude » et fournirait le modèle politique du « despotisme oriental » (p. 102). En ce sens, l’apport fondamental de l’ouvrage réside dans la conceptualisation d’un orientalisme compris comme une attitude épistémologique féconde et active, tournée à la fois vers la recherche des relations authentiques entre Orient et Occident, et vers la déconstruction des préjugés tenaces qui obstruent les liens possibles. À mesure que progresse l’analyse, c’est une véritable théorisation de l’orientalisme, envisagé comme discipline scientifique structurée autour de valeurs épistémologiques et humanistes, qui se déploie. Au premier rang de ces valeurs figurent l’esprit critique et comparatif, la tolérance, l’ouverture à l’altérité, la capacité de décentrement et l’empathie. R. Schwab n’hésite d’ailleurs pas à se présenter comme un fervent défenseur et un fidèle disciple de cette posture intellectuelle, dénonçant, à l’extrême opposé du spectre, ceux qu’il considère comme des « faux-orientalistes » incapables d’empathie, de dessaisissement de leur propre subjectivité et de réflexion critique. L’exemple emblématique qu’il convoque à ce titre est celui de B. Saint-Hilaire (p. 112), disciple de l’éminent orientaliste français Victor Cousin[2].

L’avenir d’une Renaissance : reconnaissance ou oubli ?

Bien que son propos tende parfois à associer de manière réductrice l’Orient, comme catégorie générique, à la seule appropriation européenne de l’Inde, l’apport de ce discours et des connaissances qu’il lègue au monde scientifique reste indéniable. Avec La Renaissance orientale, Raymond Schwab a sinon forgé du moins vivement contribué à élever l’expression au rang de véritable notion épistémologique estimée, utilisée, commentée par la communauté scientifique. Les quelque quatre cent pages de l’ouvrage, récemment réédité aux Belles Lettres sont la concrétion manifeste d’une telle entreprise : la transformation, en acte, d’un savoir épars en un matériau cohérent, disponible et ouvert aux investigations scientifiques futures.

La Renaissance orientale emprunte à la première Renaissance une part de son nom, la direction de son regard tourné vers un passé culturel spécifique, ainsi que la tonalité de sa réception immédiate. De la même manière que la Renaissance italienne plaidait pour une réévaluation intellectuelle de l’héritage gréco-latin, la seconde Renaissance, celle de l’Orient, met en lumière la richesse culturelle des civilisations orientales, en s’appuyant sur des sources principalement textuelles. Dans les deux cas, la ferveur est également immédiate : le bouleversement suscité par la Renaissance orientale « s’éclaire », observe Schwab, « en le mettant à égalité avec celui qu’avait opéré, au XVe siècle, l’arrivée des manuscrits grecs et des commentateurs byzantins, après la prise de Constantinople » (p. 25).

Toute la différence tient à la nature de la postérité de la Renaissance orientale. Bien que Schwab se concentre principalement sur sa réception effective qui a lieu au XIXe siècle, plusieurs de ses analyses soulèvent la question de son avenir en Europe. Plusieurs sections du livres trahissent une vision nettement plus sceptique voire pessimiste, de l’auteur à ce sujet : la Renaissance orientale, événement aussi intense que fugace, a été suivie d’un paradoxal voile d’oubli. Contrairement à la première Renaissance, celle-ci n’a pas débouché sur une reconnaissance collective – notamment institutionnelle et culturelle – durable. Si les trajectoires individuelles que Schwab retrace témoignent bien d’une empreinte profonde sur les propres écrits, il reste difficile d’affirmer qu’un tel impact se soit bien produit au plan collectif. De l’enthousiasme immédiat suscité par la découverte d’un Orient encore largement inconnu, l’Europe a-t-elle véritablement franchi le seuil d’une intégration de cet héritage dans le paradigme culturel dominant des XIXe et XXe siècles ? Rien n’est moins certain. Et les intuitions sceptiques de Raymond Schwab à cet égard trouvent une résonance singulière dans la postérité problématique de son propre ouvrage : publié en 1950, La Renaissance orientale n’a pas été réédité depuis ; lacune que cette réédition aux éditions Les Belles Lettres permet, peut-être, de commencer à combler.

Ce qui demeure incontestable, c’est qu’au terme de ce passionnant dialogue entre l’Orient et l’Occident moderne, Raymond Schwab revient, en définitive, à l’Europe, comme si ce détour par l’Orient lui avait aussi permis d’enrichir et de consolider un ancrage initial. L’ensemble de son parcours a sinon justifié du moins conforté son adhésion à certaines intuitions fondatrices du romantisme. Il conclut ainsi son ouvrage sur une image à même de cristalliser poétiquement une telle affinité d’esprit :

« Déjà Goethe percevait un battement de siècles en systole, suivis par un siècle en diastole ; – maintenant, il me semble, je comprends, chères au romantisme, les images de dilatation thoracique sous des ciels orientalisés : ainsi devait être désigné ce que nous appelons des civilisations ouvertes, avec l’accent que peuvent y mettre ceux sur qui elles se referment » (p. 424).

***

[1] L’Allemagne est en effet selon l’auteur par « la double et contradictoire impulsion initiale : fougueux, acharné, partiel, sous l’ombre des Schlegel, méthodique, aveugle à tout ce qui n’est pas précision, rigueur, délimitation, dans le sillage de Bopp » (p. 52).

[2] « J’avoue ne pas lire le nom de B. Saint-Hilaire avec beaucoup plus de sang-froid que, pour d’autres raisons, ne faisait Hugo. À mes yeux, ce dévot de Victor Cousin a sur la conscience un bon lot de prudhommeries du type suivant : « Le Bouddha a été un de ces penseurs naïfs et aveugles qui, partant de l’être pour atteindre au néant, ne sentent en rien le poids écrasant de cette insoutenable contradiction; qui se perdent dans leur propre pensée, faute d’en approfondir suffisamment le principe ». (Le Bouddha et sa religion, XXII). Se perdre dans sa pensée propre est un péril qui a peu menacé notre homme ; même le mémoire sur le Sâmkhya fait à la doctrine exposée l’honneur de cette formule finale : « Nous la condamnons sans réserve ». (p. 112)