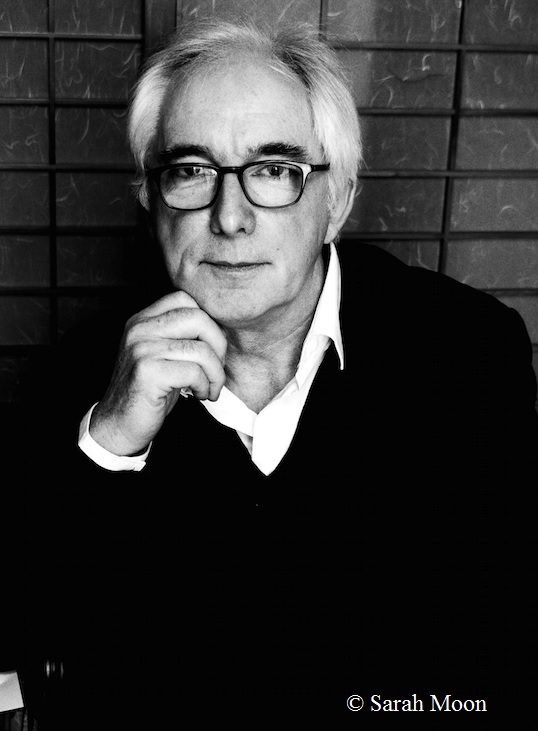

Actu-Philosophia : Denis Kambouchner, j’ai souhaité vous interroger au sujet de votre actualité autour de l’édition cartésienne. Il y a eu en 2013 la sortie des deux volumes de la correspondance de Descartes chez Gallimard[René Descartes, Correspondance, Gallimard, 2013, 2 volumes[/efn_note], puis une édition des Lettres sur l’amour de Descartes chez Mille et une nuits1 ainsi qu’un petit essai dont nous avions rendu compte [ici même sur le Style de Descartes2. En 2015, vous avez publié en janvier un essai passionnant consacré à ce que Descartes n’a pas dit3, étude extrêmement rigoureuse de 21 formules habituellement prêtées à tort à Descartes, dénaturant en partie le sens de sa pensée ou, plus simplement, la tirant en une direction plus radicale ou moins nuancée qu’elle n’est. Et vient également de paraître un collectif que vous avez co-dirigé chez Ellipses, également consacré à Descartes4. Pour toutes ces raisons, donc, il m’a semblé nécessaire de vous adresser un certain nombre de questions autour de votre lecture de Descartes, de vos interprétations, et de votre manière si particulière de vous référer au texte, rien qu’au texte.

A : La nouvelle édition des œuvres de Descartes

AP : Ma première question portera sur l’entreprise générale de la nouvelle édition des Œuvres complètes de Descartes en huit volumes chez Gallimard. Nous disposions en français de l’édition classique et de référence d’Adam et Tannery, à laquelle tout le monde se réfère, ainsi que de l’édition en trois volumes de Ferdinand Alquié que les notes souvent fort éclairantes ainsi que les corrections parfois apportées à celle d’Adam et Tannery rendaient extrêmement précieuse.

Lorsqu’on lit les volumes parus de cette nouvelle édition, on est impressionné par la qualité des notes et des explications proposées ; celles de la Géométrie sont particulièrement remarquables[Nous avions salué la publication du premier volume à [cette adresse. [/efn_note]. Mais en-dehors de mon regard admiratif de lecteur, que diriez-vous pour exposer ce qu’apporte de nouveau cette nouvelle édition que vous dirigez avec Jean-Marie Beyssade ?

Denis Kambouchner : L’édition Adam-Tannery livrait tous les textes de Descartes, avec un appareil critique impressionnant qui en fait, encore aujourd’hui, une source d’information sans équivalent ; mais elle est d’usage souvent malaisé et ne comporte, pour les textes latins, que les traductions parues du vivant de Descartes, lesquelles se limitent aux Méditations, Objections et Réponses de l’édition française de 1647 (qui laisse de côté les Cinquièmes Objections ainsi que les Septièmes Objections et Réponses), et aux Principes de la philosophie. Il s’agissait donc d’un Descartes pour les savants et non d’un Descartes pour tous. Pour ce qui est de l’édition Alquié, elle a été pour tous les étudiants de ma génération un instrument de travail extrêmement précieux. C’est dans cette édition que nous avons tous commencé à découvrir Descartes (chose impossible dans la vieille Pléiade d’André Bridoux qu’il aurait fallu remplacer depuis des lustres), et ce sont ces trois volumes que nous avons partout transportés avec nous (dans un format beaucoup plus maniable que la récente réimpression chez Garnier) et relus jusqu’à ce qu’ils partent en lambeaux. Toutefois, vous savez bien que ces Œuvres philosophiques, si attachantes, ne livrent qu’une partie de l’œuvre de Descartes : les textes mathématiques en sont absents, les Météores ou la Lettre à Voet n’y figurent que par quelques pages, l’Entretien avec Burman en est exclu… Nous voulons au contraire donner tous les textes de Descartes sans exception, avec des présentations et des notes qui facilitent au maximum l’orientation des lecteurs, y compris non spécialistes, et cela, sans lui imposer aucune interprétation.

AP : Concernant l’édition des Regulae, nous savons que Richard Serjeantson a découvert à la bibliothèque de Cambridge ce qui semble être une copie de la première ébauche des Regulae et qui est déjà appelé le Cambridge Manuscript. Il ne contient que les règles 1 à 16 et ne contient pas la fameuse règle IV-B où Descartes expose sa conception de la « mathématique universelle » et dont voici le texte : « que par conséquent il doit y avoir une science générale qui explique tout ce qu’il est possible de rechercher touchant l’ordre et la mesure, sans assignation à quelque matière particulière que ce soit ; que cette science s’appelle, non point d’un nom d’emprunt, mais d’un nom déjà ancien et reçu par l’usage, la mathématique universelle, puisqu’elle contient tout ce en vertu de quoi l’on dit d’autres sciences qu’elles sont des parties de la mathématique. »5. Quelle décision avez-vous prise, dans ces conditions, concernant le choix du manuscrit des Regulae ?

DK : Pour le choix du manuscrit, il n’y avait pas à proprement parler de décision à prendre. La copie découverte à Cambridge correspond à environ 40 % du texte de l’édition d’Amsterdam (1701) et de la copie de Hanovre. C’est donc, en tout état de cause, le texte complet qu’il fallait donner, traduire et annoter. Nous souhaitions pouvoir marquer dans le corps du texte le découpage du manuscrit de Cambridge, qui n’offre par exemple que des versions beaucoup plus brèves des Règles IV, VI, VIII, XII et XIII. Malheureusement, plus de quatre ans après sa découverte, ce texte n’est pas encore publié. Dans notre volume I, qui paraîtra d’ici quelques mois, nous nous bornons donc à signaler les principales caractéristiques de ce manuscrit, dont nous donnerons une traduction dans le volume VII de notre édition (le dernier des Œuvres, hors Correspondance).

AP : Qu’est-ce que la découverte de ce manuscrit vous semble signifier de nouveau quant à l’interprétation générale des Regulae ?

DK : La simple existence de ce texte soulève des questions très importantes. Les premières d’entre elles touchent bien sûr à la date et à l’origine de la copie. Si, comme l’a suggéré Richard Serjeantson avec d’excellents arguments lors des présentations publiques qu’il a faites de sa découverte (notamment à Paris en janvier 2012), cette copie (non autographe) est celle d’un état du texte des Regulae antérieur au texte connu jusqu’ici, il faut d’abord que Descartes n’ait pas gardé sur ce que l’on tient pour son premier grand traité et son unique traité de la méthode le silence rigoureux que l’on croyait être resté le sien. En outre, on avait pris l’habitude (au moins depuis l’ouvrage de Jean-Paul Weber sur La constitution du texte des Regulae, 1964) d’attribuer le texte relativement isolé de la Règle IV sur la mathesis universalis à un état assez précoce de la réflexion cartésienne, laquelle aurait ensuite trouvé dans la méthode (générale) un objet plus large. L’absence de ce développement sur la mathesis dans le manuscrit de Cambridge remet directement en cause cette chronologie. Et ce n’est pas tout, car ce manuscrit ne comporte ni développements sur les « natures simples », ni insistance sur le caractère incorporel de la « force cognitive », vis cognoscens, qui fait l’essentiel de l’ingenium. Nous aurions donc ici un Descartes moins « dualiste » que celui qui s’exprimera par la suite. Enfin, le plus troublant peut-être : le texte de Cambridge est plus resserré que le texte publié en 1701, mais il apparaît aussi plus cohérent, sans aucune des irrégularités de rédaction (doublets, discordances de plan, lacunes…) qui caractérisent ce dernier texte. Seule l’annonce des trois séries de douze Règles, à la fin d’une Règle XII très réduite, constitue ici un signe d’inachèvement. Si le texte de 1701 est bien postérieur au texte de base de Cambridge, l’inachèvement des Regulae serait donc moins celui d’un premier traité que celui d’une révision, autrement dit celui des extensions apportées à un certain système initial… Vous le voyez, nos discussions ne font que commencer.

AP : Passons si vous le voulez bien à la correspondance de Descartes et aux deux volumes récemment parus. Jean-Robert Armogathe qui en assure l’édition a une très belle formule introductive : « Non seulement il n’est pas possible de se passer des lettres pour connaître la pensée de Descartes, mais ce corpus épistolaire à lui seul constitue un véritable laboratoire intellectuel, où Descartes essaie des théories, ou propose des thèses hardies, qu’il ne se sentait pas de rendre publiques par l’édition. »6 Si la correspondance est, comme le dit joliment Jean-Robert Armogathe, un « laboratoire intellectuel », pourquoi ne pas en avoir restitué les tentatives et les essais successifs par le choix d’un ordre chronologique ?

DK : Publier les lettres par groupes de correspondants était le choix initial de Jean-Robert Armogathe, à qui avait été confiée, à l’origine pour La Pléiade, la pleine responsabilité de l’édition de la Correspondance, et qui a donc travaillé en toute indépendance par rapport à l’édition des Œuvres. Nonobstant l’illustre précédent constitué par l’édition Clerselier des Lettres de Monsieur Descartes, il faut convenir qu’une publication des lettres dans l’ordre chronologique aurait été plus classique ; tel a du reste été le parti conservé par l’édition bilingue italienne (Tutte le Lettere, Bompiani, 2005), que Jean-Robert Armogathe a également supervisée. À mon sens, il y a place pour plusieurs éditions de cette Correspondance, obéissant à des partis pris différents. Celle-ci offre de très grands avantages, à la fois pour la nouvelle accessibilité de très nombreux textes, et par de tout nouveaux effets d’intelligibilité liés aux principes adoptés pour leur regroupement.

AP : Sauf erreur de ma part, la lettre à Gisbert Voet n’apparaît pas dans la correspondance et doit être publiée dans le volume VI des Œuvres complètes, donc, si je ne m’abuse, avec les Principes de la Philosophie. Pour quelle raison cette lettre n’a-t-elle pas été retenue dans l’édition de la correspondance ?

DK : La Lettre à Voet (Epistola ad Voetium) est un livret publié par Descartes en mai 1643, donc l’une des deux publications (avec les Notae in Programma de 1648) qui s’ajoutent aux quatre grands ouvrages du philosophe (Discours et Essais, Méditations, Principes, Passions). Il s’agit donc d’une œuvre à part entière, non d’une pièce de correspondance – et d’ailleurs d’un texte passionnant, sorte de traité théologico-politique en mode cartésien. Ce texte a été très mal servi jusqu’ici par l’histoire de l’édition cartésienne et est donc resté très peu étudié, excepté par notre éminent collègue d’Utrecht, Theo Verbeek, qui s’apprête à nous en livrer, avec la collaboration d’Erik-Jan Bos, une traduction scientifique doublée de l’annotation historique indispensable. Ce sera sans nul doute un événement.

AP : Une dernière question, peut-être plus frivole, porte sur la fameuse question de la Pléiade. Depuis que je suis étudiant, j’entends dire qu’une nouvelle édition, devant remplacer celle de Bridoux que vous avez évoquée à l’instant, est en chantier. L’édition que vous dirigez est-elle appelée à devenir aussi celle de la Pléiade ? Les Œuvres complètes de Descartes sont-elles d’ailleurs réellement prévues en Pléiade ?

DK : Bien entendu. Je ne peux résumer ici l’histoire de cette entreprise, qui a pris son départ il y a quelque vingt-cinq ans et connu de nombreuses péripéties, la dernière étant justement la découverte des Regulae de Cambridge, intervenue alors que notre travail sur ce texte était presque terminé, et suivie d’une longue attente. Disons seulement que le projet de l’édition Tel est né de la difficulté de publier en format « Pléiade » des Œuvres complètes comportant un appareil critique aussi important que celui que l’équipe réunie par Jean-Marie Beyssade (et, à l’origine, par Jean-Luc Marion) avait réalisé. Une fois achevée l’édition Tel, qui a elle-même impliqué d’importants réaménagements par rapport au dispositif initial, les mêmes textes paraîtront donc dans « La Pléiade » avec un appareil critique simplifié. C’est là une distribution inversée par rapport à ce qui fut un temps la norme (appareil critique abondant en Pléiade, plus restreint dans des collections de grande diffusion), mais elle me paraît – comme elle a paru à nos éditeurs de chez Gallimard, Éric Vigne et Hugues Pradier – répondre adéquatement à de nouveaux besoins, notamment ceux des étudiants à qui il importe d’offrir dans des conditions aussi économiques que possible des instruments de travail aussi complets que possible.

B : Questions métaphysiques

AP : J’aimerais maintenant aborder votre dernier ouvrage consacré à ce que Descartes n’a pas dit. Je vous cite, dans l’avant-propos, afin d’exposer le projet de l’ouvrage : « Ce livre part d’une idée bien simple : savoir ce qu’un auteur a dit, c’est aussi savoir ce qu’il n’a pas dit. C’est pouvoir distinguer ce qu’il a dit de ce que d’autres ont dit, y compris ses prédécesseurs, ses maîtres quand il en a eu, ses amis, ses élèves, ses successeurs. C’est discerner la mesure dans laquelle telle formule ou idée qu’on lui prête exprime en effet sa pensée. »7 Avant d’aller plus loin, je souhaiterais vous adresser une remarque personnelle. Depuis que je vous lis, soit depuis une quinzaine d’années maintenant, j’ai toujours eu l’impression que vous étiez le Luther du cartésianisme : loin des modes liées aux vagues successives des différents commentateurs que pourtant vous connaissez fort bien, vous me semblez dire en permanence qu’il faut revenir au texte, au texte même de Descartes et l’étudier sans a priori. En somme, en terres cartésiennes, s’il me fallait vous prêter un mot d’ordre, ce serait le fameux scriptura sola luthérien : les écrits de Descartes seulement ! Et ce nouvel ouvrage me paraît confirmer cette impression que j’ai depuis longtemps. Seriez-vous d’accord avec celle-ci ?

DK : Je ne dirais même pas que votre comparaison me fait trop d’honneur : elle est aimablement hyperbolique, avec, je suppose, une part de jeu d’esprit, tant la disproportion est absolue. Par ailleurs, les textes de Luther sont porteurs d’une virulence qu’il n’est pas question d’imiter. Quant au fond, serais-je un partisan du scripta [plutôt que scriptura] sola, « les écrits, ou les textes, seulement » ? Je dirais plutôt : « Les textes avant tout », dans la mesure où notre première tâche est de présenter les textes, de les interroger, de les comparer les uns aux autres, de les donner à lire au sens le plus fort de ce mot. Je ne crois pas que la forme du commentaire suivi, que j’ai d’abord appliquée aux Passions de l’âme et que j’ai toujours l’intention d’étendre aux six Méditations, soit nécessairement la forme-reine en histoire de la philosophie : il s’agit en effet d’une formule extrêmement coûteuse, non seulement en nombre de pages et en quantité d’attention requise, mais en temps de mise au point, si l’on veut éviter toutes sortes d’ornières, parmi lesquelles en premier lieu une longueur désespérante, une problématisation par trop idiomatique (là où il importe de maintenir un horizon de communauté scientifique), l’oubli des contextes et la négligence objective par rapport aux acquis des études antérieures. Mais il faut pouvoir pratiquer et donc avoir pratiqué cette forme d’étude, parmi d’autres plus libres, plus synthétiques ou plus classiquement monographiques ; et en tout cas, tout ce qui est glose de survol ou pur exposé didactique me semble au bout du compte décevant et improductif. Quelque forme d’histoire de la philosophie que nous pratiquions, notre grande affaire consistera toujours à déterminer en termes aussi précis, rigoureux et limpides que possible ce qui se passe dans tel et tel textes, comparés bien sûr entre eux et avec un éventail toujours ouvert d’autres textes. Outre que cette question (« que se passe-t-il au juste dans tel et tel textes ? ») est toujours multidimensionnelle, et qu’elle a souvent le caractère d’un vrai puzzle, le pluriel absolument essentiel : l’opération-clé, c’est ici la comparaison. En même temps, s’il est essentiel d’éviter toute transposition violente du langage de ces textes dans un autre plus moderne, il ne peut pas être question de n’en rendre compte que dans leurs propres termes, ce qui serait un défi méthodologique absurde, entre le borgésien et l’oulipien… Scripta sola, donc, en toute rigueur, non. Mais avoir en tête un grand nombre de textes, les citer autant qu’il est utile, et s’attacher constamment à régler le langage qu’on emploie à leur sujet (comme Gérard Lebrun parlait d’un « réglage de la lecture »), oui, ce sont bien les préceptes de base.

AP : Ce livre analyse 21 propositions ou pensées prêtées à Descartes, depuis l’idée selon laquelle on n’apprendrait rien d’utile dans les écoles à celle voulant que la politique soit la seule affaire des princes. Je reviendrai un peu plus tard sur la question des écoles, car une part importante de votre réflexion porte sur le sens que doit revêtir l’éducation aujourd’hui, et me concentrerai dans un premier temps sur les problèmes plus spécifiquement métaphysiques. Le cinquième chapitre aborde l’idée répandue selon laquelle Dieu aurait pu faire que 2 et 3 fassent 4. Dans une lecture extrêmement subtile et nuancée du texte, vous montrez que Descartes ne dit jamais que Dieu aurait pu faire cela et, plus généralement, que Descartes ne décrit jamais au conditionnel ce que Dieu n’a pas fait mais aurait pu faire ; en somme, Descartes ne statue pas sur ce qui n’est pas, et ne prête pas à Dieu des possibilités contrefactuelles concrètement identifiées. Je vous cite : « Descartes ne dit jamais : Dieu aurait pu faire que 3 et 2 fassent 4, ni même : Il aurait pu faire que les contradictoires soient ensemble. Ce serait trop s’avancer dans ce qui est pour nous l’inconcevable, et donc nous jeter – contrairement à son intention foncière – dans un grand embarras d’esprit. Il suffit de dire, et il dit toujours : Dieu a été libre de faire qu’il ne fût pas vrai que… ; Dieu a pu faire le contraire, ou à la rigueur, Dieu eût pu faire que deux fois 4 n’eussent pas été 8, mais rien de plus. La possibilité devenue impossible reste toujours par définition indéterminée. »8 Comment interprétez-vous le refus cartésien de décrire positivement ce que Dieu aurait pu faire ?

DK : Je ne peux en cette matière que redire ce que dit ce chapitre, avec une certitude et une conjecture. La certitude : essayer de décrire positivement ce que Dieu aurait pu faire, mais n’a pas fait, dès lors qu’il ne s’agit pas d’états de choses particuliers (Socrate noir plutôt que blanc, César reculant devant le Rubicon, ou choses semblables), ce serait essayer de rendre représentable, compréhensible, intelligible, ce qui par définition se situe hors de notre capacité de représentation ou d’intellection. Il est donc capital de conserver ici certaines précautions de langage, et toute la pensée de Descartes, en cette matière, est dans la définition de ces précautions, ou du moins dans la mise au point et dans l’observation d’une règle implicite. Maintenant, la conjecture : je ne crois pas que Descartes se soit jamais efforcé, fût-ce pour lui-même, d’imaginer des mondes alternatifs où non seulement César reculerait devant le Rubicon, mais où 3 et 2 ne feraient pas 5. Un « monde » dans lequel 3 et 2 ne font pas 5 n’est précisément pas un autre monde : c’est plutôt un non-monde (comme le néant dans la Méditation III se dit en latin non res). La conjecture est donc la suivante : si le Dieu cartésien a jamais eu un choix à faire (ce qui est déjà plus que douteux), ce choix n’a pas été entre un monde dans lequel 3 et 2 font 5 et un monde dans lequel il en va différemment, mais entre ce monde où 3 et 2 font 5, où toutes les lignes tirées de la circonférence au centre du cercle sont égales, où les contradictoires ne sont jamais vrais ensemble, etc., et pas de monde du tout. C’est ce que me paraît indiquer cette formule de la troisième des lettres de 1630 au père Mersenne : « Je dis qu’il [Dieu] a été aussi libre de faire qu’il ne fût pas vrai que toutes les lignes tirées du centre à la circonférence fussent égales, comme de ne pas créer le monde » (AT I, 152).

AP : À de nombreuses reprises, vous montrez que Descartes est bien moins affirmatif qu’il n’y paraît, et vous soulignez l’importance des formules restrictives ou très prudentes de ce dernier : vous rendez attentif aux « on peut », par exemple pour désigner l’acquisition de la générosité dans l’article 161, ou aux « en quelque façon » qui sont autant de prudences observées par Descartes dans des questions difficiles. Pourtant, il me semble, en vous lisant, que Descartes peine à trouver la bonne expression dans bien des cas, qu’il avance telle ou telle proposition en précisant qu’il l’écrit faute de mieux.

C’est pourquoi, je souhaiterais vous poser une question concernant l’interprétation de ces restrictions : est-ce le langage qui s’avère selon vous défectueux, dont le lexique est trop réduit pour qualifier correctement la nuance que voudrait signifier Descartes, ou est-ce la pensée qui échoue à penser clairement ce dont elle prétend s’emparer ? En somme, est-ce un problème de nomination ou de pensée ?

DK : L’activité cartésienne, particulièrement en matière métaphysique, me semble encadrée par deux convictions : d’une part, il ne va pas de soi que ce que nous avons en vue et qui relève de l’« entendement pur » soit exprimable aisément ou même susceptible de dénomination adéquate ; d’autre part, il n’y a rien dans la réalité offerte à l’esprit qui se dérobe entièrement à la caractérisation. Voyez par exemple la discussion sur la causalité de l’existence divine dans les Premières et Quatrièmes Objections et Réponses. Descartes souligne ici que Dieu existe par la seule vertu de son essence, ce qui signifie que l’essence de Dieu n’est pas seulement (dans le langage de l’École) la cause formelle de son existence, mais qu’elle en est en quelque sorte la cause efficiente : « à celui qui demande pourquoi Dieu existe, il ne faut pas à la vérité répondre par la cause efficiente proprement dite, mais seulement par l’essence même de la chose, ou bien par la cause formelle, laquelle, pour cela même qu’en Dieu l’existence n’est point distinguée de l’essence, a un très grand rapport (magnam habet analogiam) avec la cause efficiente, et partant, peut être appelée quasi-cause efficiente (quasi causa efficiens) » (AT IX, 188 ; VII, 243). Pourrait-on trouver une dénomination plus adéquate ? Probablement non, mais peu importe, si ce qu’il s’agit d’entendre est exactement pointé. Les manières ordinaires de parler, y compris celles des Écoles, n’y suffiront certainement pas : il est plutôt nécessaire pour cela de leur imprimer une certaine torsion – ce que fait Descartes très régulièrement, peut-être même à chaque ligne, quoique de manière moins immédiatement sensible que ce ne sera le cas chez Spinoza ou même chez Malebranche. Mais en tout cas, non, non, pas d’échec de la pensée claire ! Et d’abord, cette pensée ne prétend s’emparer de rien : elle se contente de prendre la mesure des choses qui lui sont accessibles, ce qui revient toujours à en expérimenter la singularité.

AP : Il y a un chapitre entier consacré à la volonté infinie, intitulé « la volonté humaine est infinie ». C’est un sujet crucial, car il touche à la nature de l’homme autant qu’à son apparentement à Dieu. Dans une étude célèbre, Nicolas Grimaldi ouvrait son texte ainsi : « Que Descartes ait attribué à l’homme une volonté infinie, presque tous ses commentateurs s’accordent pour le reconnaître, et il ne semble pas qu’il y en ait aucun pour le nier. »9 Et pourtant, vous êtes plus prudent que « presque tous » les commentateurs de Descartes, car vous observez que chez Descartes l’infinité de la volonté n’est jamais un attribut – la volonté n’est pas infinie – mais est toujours une épithète – Descartes parle d’une « volonté infinie » dans la lettre à Mersenne du 25 décembre 1639. Que signifie selon vous cette différence entre l’épithète – qui y figure – et l’attribut – qui est absent ?

DK : Rappelons d’un mot les données philologiques : la Quatrième Méditation ne qualifie pas la volonté humaine comme « infini[e] » (seulement comme « très ample », « n’étant renfermée dans aucune borne », etc.). Quant aux Principes, ils stipuleront prudemment (I, 35) qu’elle « peut en quelque façon être dite infinie ». Ce n’est que dans cette lettre à Mersenne, contemporaine de la rédaction des Méditations, que l’on trouve la formule suivante : « […] Dieu nous a donné une volonté qui n’a point de bornes. Et c’est principalement à cause de cette volonté infinie qui est en nous, qu’on peut dire qu’il nous a créés à son image » (AT II, 628). « Infinie » est donc mis ici pour « qui n’a point de bornes », ce qui ne doit pas s’interpréter de manière exclusivement positive. Mais ce à quoi je m’arrête est surtout, en tout ceci, l’absence d’une thèse expresse. L’épithète ne fait pas thèse, il ne fait que renvoyer à une thèse élidée. Nulle part Descartes ne dit, simplement et catégoriquement : « La volonté humaine est infinie ». Il faut se demander pourquoi.

AP : Peut-on vraiment concevoir une volonté infinie qui n’est pas infinie ? L’épithète n’implique-t-elle pas la possibilité de l’attribution ?

DK : J’entends bien, mais toute la question est ici de savoir s’il ne faut pas prendre le mot « infinie » avec quelques guillemets mentaux. Je crois ce dispositif textuel suffisamment troublant pour que ces guillemets soient conservés, d’où à mon sens la difficulté d’une interprétation enthousiaste ou pour ainsi dire romantique, du genre de celle que Nicolas Grimaldi a proposée avec un talent sans égal.

AP : Un autre chapitre a titillé ma curiosité, celui consacré au « je pense donc je suis ». Vous expliquez fort bien que l’inférence où je tire la certitude de mon existence à partir de ma pensée n’est pas radicalement nouvelle et ne saurait être retenue comme révolutionnaire ; en revanche, la nature même du cogito caractérisant mon existence constitue l’authentique nouveauté cartésienne. « Le premier principe, insistons-y, n’est pas moi-même, mais ce n’est pas non plus mon existence, tout court : c’est mon existence en tant que je pense. Cette condition lui ôte peut-être une forme de simplicité, mais au fond, pourquoi faudrait-il que le premier principe soit absolument simple ? »10

Si je puis me permettre, je ne suis pas sûr d’être absolument d’accord avec cette lecture, non pas tant en raison du Discours que des Méditations ; dans ces dernières, Descartes reproduit assurément la formule du Discours dans la Seconde Méditation à quelques nuances près : « j’étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j’ai pensé quelque chose. »11 C’est une reprise du « je pense donc je suis » puisque le fait même de penser quelque chose implique l’existence de celui qui le pense. Mais tout de suite après Descartes introduit le Malin Génie, qui emploie toute son industrie à le tromper. A mes yeux, il fait cela pour disqualifier la possibilité même de raisonner, dans la mesure où même la pensée rationnelle doit être emportée par le doute, le Malin Génie lui permettant de douter des énoncés les plus rationnels, y compris de l’implication selon laquelle la pensée implique l’être du pensant. De ce point de vue, je vous rejoins donc en tout point pour dire que le « je pense donc je suis » ne saurait constituer un premier principe puisqu’il est emporté, en tant qu’implication rationnelle, par le doute dans les Méditations. Mais là où je suis plus dubitatif, c’est sur ce qui ressort après l’épisode du Malin Génie : à mes yeux, Descartes abandonne la créance qu’il avait en la raison, et se borne à produire un constat d’ordre ontologique : même si ma raison défaille, même si toute pensée est finalement disqualifiée, je dois constater que je suis. Non pas que je suis pensant, mais que je suis. Et la première affirmation dans la Seconde Méditation n’a rien de gnoséologique : elle est un constat de ma propre existence, affirmant cette propositionje suis, j’existe. Le constat de mon existence me semble en un second temps ressaisi par la pensée qui le formule sous une apparence propositionnelle « je suis, j’existe » et c’est en tant que proposition que le « je suis, j’existe » peut être vrai ou faux. Mais pour résumer ma pensée, je dirais que dans les Méditations, le premier principe est ontologique, il est celui de mon existence et que la pensée ne peut aller par elle-même au-delà du « je pense donc je suis », tandis que l’évidence ontologique de mon existence s’impose à elle à la fois au-delà et en-deçà de la pensée rationnelle.

DK : Je suis tenté d’aller au plus court, avec l’idée – je vous l’avoue – que les charmes du Cogito sont aujourd’hui largement épuisés… D’accord avec vous sur ce qui est peut-être le point important : dans le contexte ou dans la dynamique propre des Méditations, il y a problème avec l’inférence « je pense, donc je suis ». J’ai évoqué ce point assez récemment dans un article sur Hintikka12. Le problème tient au décalage de temps peut-être infime entre la prémisse et la conclusion, qui suffit pour que le doute hyperbolique s’y immisce. C’est ce que confirmeront quelques lignes des Nouveaux Essais de Leibniz (II, XXVII, 13): « Le souvenir présent ou immédiat, c’est-à-dire la conscience ou réflexion qui accompagne l’action interne, ne saurait tromper naturellement ; autrement on ne serait même pas certain qu’on pense à telle ou telle chose, car ce n’est aussi que de l’action passée qu’on le dit en soi, et non pas de l’action même qui le dit. Or si les expériences internes immédiates ne sont point certaines, il n’y aura point de vérité de fait dont on puisse être assuré ». En réalité, l’inférence : « Je pense, donc je suis » n’a pas de statut phénoménologique, elle ne « colle » pas à l’expérience intellectuelle dont il s’agit : elle ne fait qu’en exprimer le résultat. La première proposition des Méditations est donc de fait seulement « je suis, j’existe », mais cela ne signifie pas que la condition de la pensée actuelle puisse être tenue pour contingente. C’est, de manière explicite, tout le contraire : cette proposition ne vaut qu’actualisée dans une certaine pensée. Simplement, détacher cette condition comme une prémisse n’est pas ici une solution heureuse ; mieux vaut exprimer la chose sous la forme : moi qui pense, nécessairement je suis. Quant au fait que « même la pensée rationnelle doit être emportée par le doute », permettez-moi d’exprimer mes réserves. Jamais Descartes ne présente les choses ainsi, et jamais il ne concède une semblable chose. Les raisons de douter de la Première Méditation valent pour des propositions, jugements, croyances déterminées, peut-être pour des opérations, mais non pour des facultés ou puissances, ce qui reviendrait à ôter à celui qui médite la capacité ou l’autorisation de chercher ce qui résiste à tout doute. L’inférence : « Je pense, donc je suis » n’est peut-être pas, à l’extrême limite, immunisée contre le doute hyperbolique, mais à travers elle, ce n’est pas « la raison » qui est en cause. Et le malin génie que j’imagine est sans doute très puissant, mais non tout-puissant : il ne peut me tromper que dans les choses dans lesquelles je peux imaginer qu’il me trompe.

AP : Comment expliquez-vous, dans ces conditions, l’apparition du Malin Génie aussitôt après que Descartes eut reformulé le « je pense, donc je suis », ainsi que l’absence de connecteur logique dans la formule finale, « je suis, j’existe » ? N’est-ce pas là l’indice d’un dépassement de la forme inférentielle en tant que la raison, comme principe de l’inférence, est emportée par la tromperie possible du Malin Génie, au profit d’une affirmation désormais ontologique ?

DK : Je suis sensible à votre entreprise de problématisation mais ne pense décidément pas qu’il faille étendre à ce point la portée de ce passage. Permettez-moi plusieurs remarques. (1) Même dans le Discours, qui offre des premières méditations métaphysiques de Descartes un compte-rendu expressément succinct, le « Je pense, donc je suis » ne vient pas en première position dans l’ordre des formulations. Relisons : « …Aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée », etc. J’y insiste, en reprenant un mot de Jean-Marie Beyssade, la formule inférentielle a sa fonction dans le temps de la reprise réflexive plutôt que dans celui de la découverte ; et dans les limites propres de l’exposé du Discours, elle dit les choses avec un degré de précision suffisant. (2) Dans le protocole bien plus différencié du début de la Méditation II, la conversion de la pensée vers soi est soumise à une plus grande épreuve, qui fait intervenir la figure du Malin génie. Mais en AT IX, 19 (VII, 24-25), cette épreuve tourne au triomphe, avec l’affirmation renforcée par le passage d’un temps à l’autre : « … J’étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j’ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n’y a donc point de doute que je suis, s’il me trompe; et qu’il me trompe tant qu’il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose ». Les deux premières formules que je souligne ici sont de structure tout à fait identique (en latin également), et la vérité de la seconde n’implique pas la fausseté ni même la fragilité de la première, laquelle décalque d’ailleurs la première formule du Discours bien plutôt que l’inférence je pense, donc je suis. (3) Je crois que pour l’expérience de pensée qu’on appelle le Cogito, la formule inférentielle est en toute rigueur inadéquate, autrement dit que sa validité tient en partie d’une convention, parce que l’inférence, en même temps qu’elle relie les deux moments du « je pense » et du « je suis », les distingue à l’excès, y compris dans le temps. Et sans doute l’évitement de la formule dans les Méditations fait-il partie de la stratégie cartésienne pour placer le propos au plus loin des manières scolaires de raisonner. Mais je nie absolument que l’intervention du Malin génie disqualifie, même de manière provisoire, l’inférence en général, la logique en général, la raison en général. Non seulement nous ne sommes plus ici dans le moment destructif de la Méditation I, mais ces choses dont le statut cartésien demanderait à être précisé sont en tout état de cause hors de la portée du Malin génie, qui ne peut me tromper qu’en des impressions ou propositions déterminées. Je ne pense d’ailleurs pas qu’il y ait lieu de placer quelque proposition que ce soit hors juridiction logique : l’intuition cartésienne est en son fond claire perception d’une nécessité, qui n’a elle-même de sens qu’avec la détermination du donné par certaines conditions. Le je suis, j’existe n’échappe pas à cette loi.

AP : D’accord ; il est vrai que je lis ce passage à partir de la Première Méditation, où Descartes ne s’en prend pas uniquement aux croyances particulières, ni seulement aux opérations mais bien aux « principes » [principia] (AT VII, 18) sur lesquels reposent celles-ci. Et je me demande à cet égard s’il ne mène justement pas une analyse du principe de la sensibilité, de l’imagination et même de la rationalité en vue de véritablement évaluer quel principe résisterait au doute. Dans ces conditions, bien que la raison guide l’examen, il ne me semble pas possible d’immuniser le guide lui-même contre l’examen, c’est-à-dire d’immuniser a priori la raison contre le doute. C’est pourquoi, il me semble quand même que lorsque vient le moment d’analyser les opinions rationnelles, Descartes refuse de les admettre comme a priori valides, et refuse en même temps que la raison soit juge et partie, contrairement à ce que fera Kant avec son tribunal de la raison : Descartes me semble sortir de la raison, et solliciter des entités qu’il décrit par hypothèse comme transcendantes à cette dernière, afin d’évaluer la raison pour elle-même. Puisque la raison ne peut sans contradiction logique ou pétition de principe statuer sur son propre cas, il est nécessaire de faire appel au Dieu trompeur puis au Malin Génie pour poursuivre l’examen. En somme, si le Malin Génie apparaît dans la Seconde Méditation juste après la reformulation du « je pense, donc je suis », cela ne peut avoir de sens, à mes yeux, que parce que cette inférence ne résiste pas au doute, ce sans quoi on ne comprendrait pas l’apparition subite du Malin Génie. En somme, je suis entièrement d’accord avec vous sur un point, ce n’est pas l’inférence en général qui est disqualifiée par le malin génie ; mais je crois néanmoins que, puisque les inférences rationnelles en général n’échappent aucunement au doute, alors l’inférence particulière du je pense, donc je suis pourrait être menacée par le Malin Génie. Car pour quelle autre raison que celle du caractère douteux de la raison, une telle inférence pourrait-elle devenir douteuse ?

Mais puisque cette question est presque infinie, j’en viens à votre neuvième chapitre qui est consacré aux idées ; vous montrez, admirablement dois-je dire, que les idées ne sont pas des représentations d’objets. « Ainsi nos idées sont plutôt ce qui fait le fond de notre pensée que ce que cette pensée trouve devant elle, excepté bien sûr dans une réflexion expresse avec laquelle la pensée se retourne vers elle-même, mais dont rien ne dit qu’elle puisse déplier entièrement l’idée qui en fait l’objet. Nos idées ne sont pas des représentations d’objets. Au reste, le monde cartésien n’est pas, à titre fondamental, constitué d’objets en nombre illimité, mais au contraire d’un nombre limité de types de choses que nos idées nous font connaître. »13 Ce chapitre est selon moi central dans votre lecture, car il pose, à partir d’une analyse textuelle extrêmement précise, que l’enjeu du cartésianisme n’est pas tant celui de la constitution de l’objectivité que celui d’une constitution de types grâce auxquels le monde nous apparaîtra comme sensé. J’aurais ainsi trois questions à partir de vos analyses que je vous pose en bloc. Premièrement, pourriez-vous préciser ce que vous semble être le rapport de Descartes à la constitution de l’objectivité ? Pourriez-vous également nous dire ce que vous entendez par « types de choses » ? J’aimerais également vous demander, modestement, si vous seriez d’accord avec la manière dont j’avais tenté de définir les idées dans un précédent ouvrage, refusant comme vous d’y voir une représentation d’objets, et préférant y voir la médiation de l’apparition du contenu de l’esprit à lui-même, précisément par la médiation des concepts que vous appelez « types »14.

DK : J’imagine que par « constitution de l’objectivité » vous entendez une certaine activité du sujet grâce à laquelle seule un monde (et ce sujet lui-même) peut prendre forme ?

TG : Oui, tout à fait.

DK : À un moment maintenant lointain, je me suis senti très sollicité par cette question, je veux dire très tenté de chercher à cette constitution une réalité et des modalités cartésiennes. Mais depuis longtemps, je ne considère plus que ce soit un programme raisonnable, si l’on excepte certains aspects de la théorie de la perception (appréciation de la grandeur et de la distance des objets à partir de certaines données primaires). Non seulement Descartes donne très peu de détails utiles à cet égard, mais jamais l’idée d’une telle constitution ne l’a sans doute effleuré. L’idée s’en construira lentement à travers les interrogations du siècle suivant sur la genèse de la conscience sensible et le développement de nos idées en général. En 1640, elle est moins qu’embryonnaire.

C’est aussi pour éviter ce genre d’anachronisme qu’il importe de souligner que le monde cartésien n’est pas fait d’objets, mais de choses. Ce que j’entends par là est très simple et correspond à la théorie des « trois notions primitives » : dans le monde, nous trouvons, d’une part, des corps, d’autre part, des esprits qui sont unis à des corps. De même qu’il nous est difficile de ne prêter aux corps aucune espèce d’intention, de même, nous n’avons jamais accès aux esprits tout seuls, indépendamment de leur union à des corps, laquelle comporte un grand nombre de phénomènes spécifiques. Néanmoins, nous savons ce qui appartient à ces esprits et avons dans une large mesure accès à leurs pensées. En outre, il y a bien sûr le Dieu infini, créateur de toutes choses, qui est « esprit, ou chose qui pense », mais sur un mode qui ne nous est en aucune manière accessible. Dieu, l’esprit, le corps sont les trois choses dont s’occupe la « philosophie première », ses grands objets matériels (à distinguer des objets formels, comme la vérité, la science…). Chacun s’offre à l’esprit sur un mode spécifique, et tout ce qui s’offre à notre esprit relève de l’un ou l’autre de ces modes ; en ce sens, on peut parler de types de choses, et souligner que, chez le Descartes de la maturité (certaines propositions des Regulae ayant pu laisser penser le contraire), l’esprit n’a jamais affaire à des objets quelconques. Ces types sont des concepts pour autant qu’ils sont identifiés par des « notions simples et primitives ». Quant au fait que l’idée ait son statut propre dans la réflexion que l’esprit accomplit sur sa propre pensée, vous avez parfaitement raison. Quoique l’usage de la notion de « représentation » à propos des idées cartésiennes soit légitime ou acceptable dans certaines limites, ce même usage, reconduit sur un mode massif et non critique, a été la source de grandes méprises.

AP : Le chapitre XV est, peut-être, de tout l’ouvrage le plus audacieux. Consacré à la question de la force de l’âme et à son efficace sur le corps, vous proposez une distinction tout à fait intrigante entre « avoir la force de » et « disposer d’une force pour ». Pourriez-vous expliquer le sens de cette distinction ?

DK : Intrigante, vous trouvez ? « Avoir la force de » s’entend sur un mode tout objectif (et par exemple, un corps a, ou n’a pas, la force d’en mouvoir un autre) ; « disposer d’une force pour » implique l’usage de cette force, et donc quelque chose comme une conscience. De même, selon les Stoïciens, les animaux ont des représentations (phantasiai), mais l’homme seul a l’usage des représentations.

AP : Toujours dans ce chapitre, vous précisez qu’on croit à tort que la force qu’exerce l’âme est une réalité physique, « alors que, dans le cadre particulier de l’union de l’âme et du corps, il s’agit seulement d’un pouvoir causal. »15 On parle, dites-vous, de la « force de l’âme » à chaque fois qu’une certaine intention, une détermination de la volonté ou une pensée qui n’apparaît pas causée par le corps entraîne ou paraît entraîner un certain mouvement, un processus physique spécifique. Là encore, pourrais-je vous demander quel est l’enjeu de la distinction ?

DK : Vous voulez parler de la distinction entre la force comme réalité physique et la force comme pouvoir causal ?

TG : Oui, absolument.

DK : Disons seulement que la seconde notion ou acception est beaucoup moins engageante ontologiquement, beaucoup plus ouverte que la première. Je ne dis pas que Descartes s’en tienne toujours au langage de la seconde. On lit bien dans les Passions, article 47 : « La petite glande qui est au milieu du cerveau pouvant être poussée d’un côté par l’âme, et de l’autre par les esprits animaux… » Mais ce langage de la force physique implique un grand raccourci par rapport à la description précise du processus ; et Spinoza a bien raison : imaginer pour de bon cette action de l’âme comme application d’une force physique, c’est philosophiquement perdre la tête. Maintenant, quel est ce pouvoir causal qui revient à l’âme par rapport au corps ? C’est évidemment toute la question.

AP : Je disais que ce chapitre XV était audacieux car il introduit la notion d’habitude à partir d’une analyse serrée des articles 44, 45 et 47 des Passions de l’âme. L’habitude rend en effet compte de l’imagination, de sorte que vous attribuez à un facteur empirique la co-responsabilité avec l’âme de la formation et de la motion des esprits animaux. « L’âme, écrivez-vous, aura d’autant plus de chances de remporter son combat contre la passion présente que la représentation qu’elle lui oppose lui sera plus familière, autrement dit qu’elle aura plus fréquemment cultivé cette représentation. La force de cette représentation, c’est d’abord celle de la conviction, autrement dit celle de l’habitude. »16 En termes clairs, cela signifie que l’âme ne peut agir de telle ou telle façon que dans un cerveau prédisposé, donc dans un cerveau empiriquement formaté si j’ose dire. Dans ces conditions, quelle est la réelle valeur ajoutée de l’âme par rapport au cerveau, et qu’est-ce qui distingue concrètement la causalité cérébrale – dont les animaux disposent – de la causalité de l’âme ?

DK : Si vous le voulez bien, je reprendrai la question un peu plus haut. Si, dans le cerveau cartésien, ce n’est pas l’âme qui fait directement que la petite glande (qui est son « siège principal ») se penche de tel côté, de manière à envoyer les esprits animaux dans tels nerfs qui produiront tel mouvement, etc., qu’est-ce qui produira cette inclinaison ? Dans le système hydraulique où nous sommes, le mouvement de la glande est exclusivement déterminé par l’ouverture de petits passages pour les « esprits animaux » qui sont montés du cœur au cerveau. Ces passages se situent pour partie sur la glande elle-même – qu’il faut comparer non du tout à une raquette, comme le fera croire à Spinoza et à nombre d’autres la traduction latine des Passions de l’âme, parue dès 1650, mais à une « source fort abondante », selon les termes du Traité de l’Homme (AT XI, 130) -, et pour partie dans la « superficie intérieure » des « concavités du cerveau » (les ventricules), qui lui font face. Les esprits animaux, donc, sortent de points déterminés de la surface de la petite glande pour entrer dans des pores déterminés de cette superficie intérieure. Or ce n’est pas là un autre processus que celui qui correspond dans l’âme à ce qu’on appelle imagination. Nous pouvons donc dire que toute l’action de l’âme consiste à imaginer quelque chose, ou à avoir une pensée qui se traduit en imagination et par là entraîne un certain nombre d’effets dans le corps ; mais cette imagination a peu de chances de s’imposer si elle ne correspond à quelque habitude déjà prise. Frédéric de Buzon et moi-même détaillons ces choses dans notre chapitre de Lectures de Descartes (Ellipses, 2015) sur « L’âme avec le corps : les sens, le mouvement volontaire, les passions ».

Maintenant, votre question concerne ce qui résulte de cette simple action de l’âme, et que la « disposition du cerveau et des organes » ne pourrait produire par soi seule – ce que vous appelez la « valeur ajoutée » de cette action. Je crois qu’à la limite, la question ne se pose pas. Même si les grands événements et accidents de la vie humaine sont relativement aisés à répertorier, cette vie est faite d’une variété illimitée de situations qui sont presque toutes caractérisées par des échanges de signes en très grand nombre et enchaînés de manière toujours singulière. Comme il est rappelé dans le Discours de la méthode (AT VI, 57), cette vie présente donc un degré de complexité incomparablement supérieur à celui de la vie animale. Cela ne signifie pas seulement que l’imagination humaine est beaucoup plus développée que celle des animaux, mais aussi (et ce point apparaît au chapitre XIV de mon petit livre, qui fait système avec le chapitre XV) que pour s’orienter dans cette vie, il faut absolument une âme raisonnable ou esprit, qui est à proprement parler le seul organe de l’interprétation (étant à noter par ailleurs que le cerveau cartésien assure sans doute certaines commutations, et que les connexions sensori-motrices y sont formées et rangées en bon ordre, mais qu’il n’a, selon toute apparence, aucune fonction ni compétence computationnelle). Maintenant, quel rapport au juste entre l’activité de l’âme (en tant du moins qu’elle se rapporte aux choses sensibles et à la « conduite de la vie ») et ce que Descartes appelle la « disposition du cerveau » ? Difficile à dire, faute d’indications un peu expresses… Mais je crois que, dans l’homme, il n’y a pas de sens à les dissocier.

AP : Pour finir cette partie, je souhaiterais questionner, sans mauvais jeu de mots, ce que Denis Kambouchner ne dit pas. Vous n’évoquez pas la question de la substance dans ce petit ouvrage, ce qui constitue, je dois dire, ma seule petite frustration. Vous en proposez une définition dans Le vocabulaire de Descartes17 mais je m’interroge sur un point. Dans le § 51 du premier livre des Principes, Descartes écrit très clairement que « Lorsque nous concevons la substance, nous concevons seulement une chose qui existe en telle façon qu’elle n’a besoin que de soi-même pour exister. En quoi il peut y avoir de l’obscurité touchant l’explication de ce mot, n’avoir besoin que de soi-même ; car, à proprement parler, il n’y a que Dieu qui soit tel, et il n’y a aucune chose créée qui puisse exister un seul moment sans être soutenue et conservée par sa puissance. »18 Comment comprenez-vous ici le « à proprement parler » et le sens qu’il convient d’accorder à la substance ? Cela a-t-il un sens de considérer qu’elle désigne ontologiquement les choses créées ? Et, plus étonnant encore, comment comprenez-vous l’affirmation de Jean-Luc Marion selon laquelle Descartes « redéfinit le concept de substance en sorte de lui ouvrir le seul champ du créé, mais sous restriction. »19 ?

DK : J’ai écarté de la liste des points discutés dans ce livre toutes les questions purement conceptuelles ou scolastiques au sens kantien du mot. D’où l’absence de la question que vous évoquez, et qui est certainement l’une des premières dans l’ordre dont il s’agit, mais dont j’avoue aussi qu’elle ne passionne pas outre mesure. L’article 51 des Principes (dont il importe de comparer les deux versions latine et française : le « à proprement parler » n’est que dans le français) me semble sur ce sujet aussi clair qu’on peut l’être : seul Dieu est substance dans le sens absolu du mot, c’est-à-dire indépendant de tout autre être ; les substances créées n’ont aucune indépendance métaphysique : il faut seulement dire qu’elles se distinguent les unes des autres par des comportements spécifiques : ceci est vrai d’un corps provisoirement un (une pierre, un morceau de pain, ou même toute partie isolable de la matière, en tant que telle) comme d’un corps vivant, d’une machine ou d’une âme raisonnable ; et c’est encore vrai de la substance étendue en général, si l’on considère que les corps singuliers n’en sont que des parties ou des agencements de parties. Descartes fait donc de ce mot de substance un usage particulièrement plastique, et il y a aussi peu de sens à refuser l’application du mot à de simples parties de la res extensa qu’à placer Dieu hors substantialité.

La suite de l’entretien se trouve à cette adresse.

- René Descartes, Lettres sur l’amour, Mille et une nuits, 2013

- Denis Kambouchner, Le style de Descartes, Manucius, 2013

- Denis Kambouchner, Descartes n’a pas dit. Un répertoire des fausses idées sur l’auteur du Discours de la Méthode avec les éléments utiles et une esquisse d’apologie, Les Belles Lettres, janvier 2015

- Elodie Cassan, Frédéric de Buzon, Denis Kambouchner, Lectures de Descartes, Ellipses, 2015

- Descartes, Regulae, Règle IV-B, AT X, 378 ; FA I, 98-99

- cf. Descartes, Correspondance, volume I, op. cit., p. 16

- Denis Kambouchner, Descartes n’a pas dit (…), op. cit., p. 7

- Ibid., p. 58

- Nicolas Grimaldi, « Sur l’infinité de la volonté et la ressemblance avec Dieu », in Nicolas Grimaldi, Six études sur la volonté et la liberté chez Descartes, Paris, Vrin, 1988, p. 25

- Denis Kambouchner, Descartes n’a pas dit…, op. cit., p. 68

- Descartes, Méditations métaphysiques, AT IX, 19

- cf. « Identification d’une pensée : le Cogito de Hintikka », Revue Internationale de Philosophie, 2009-4, p. 405-422

- Ibid., p. 100

- Cf. Thibaut Gress, Descartes et la précarité du monde, Paris, CNRS, 2012, pp. 158-161

- Ibid., p. 150

- Ibid., p. 153

- Cf. Frédéric de Buzon, Denis Kambouchner, Le vocabulaire de Descartes, Paris, Ellipses, 2002, pp. 69-71

- Descartes, Principes de la Philosophie, I, 51, AT IX II 47 ; FA III, 122

- Jean-Luc Marion, Sur la théologie blanche de Descartes, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1991, p. 115