Comment « trouver un fil rouge au milieu des décombres de la pensée » (Tome 1, p. 22) ? dit autrement, est-il encore possible de « reprendre la main » (1, p. 11) sur le « cynisme » de nos dirigeants aussi bien que sur les techniques d’organisation et de gestion du travail qui tendent à accroître la souffrance au travail ? Que l’on pense à la vague des suicides à France Télécom ![Nous renvoyons le lecteur à l’excellente analyse des causes « managériales » de ces suicides : Gildas Renou, « Les laboratoires de l’antipathie. À propos des suicides à France Télécom », 2009, disponible sur le site de la Revue du Mauss permanente : [http://journaldumauss.net [/efn_note]

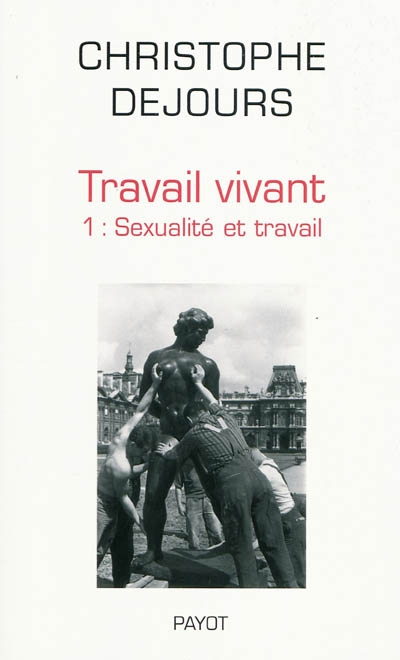

Dans Travail vivant1, Christophe Dejours propose de « faire le point » (2, p. 8) sur l’état des connaissances cliniques et théoriques sur le travail afin de donner à la philosophie politique les moyens de repenser le travail et son « rôle clef » (2, p.16) dans la lutte pour l’émancipation et le « progrès moral de l’humanité » (1, p. 12). Un tel projet de « réhabilitation du politique » (1, p. 10) nécessite, selon lui, une théorie du « travail vivant » – concept à l’origine marxien – démontrant sa centralité anthropologique (tome 1) et politique (tome 2). Ce qui, du même coup, implique pour l’auteur de s’expliquer avec la psychanalyse mais aussi – nous y reviendrons – de se « couper » (1, p. 21) de toute une tradition philosophique qui refuse la centralité du travail (Aristote, Arendt, Habermas….).

La nouveauté de l’ouvrage

Travail vivant se veut la réponse positive – « renverser le mouvement » (2, p. 212) – à la critique des rapports de domination au travail qu’on trouve dans Souffrance en France et que l’auteur considérait déjà comme « une question politique cruciale ». 2 L’ouvrage se présente ainsi comme le versant doctrinal de l’analyse du travail faisant suite à son versant critique ; l’enjeu politique du travail étant non seulement de lutter contre l’injustice et les rapports de domination mais, positivement, de « célébrer la vie » (2, p. 38).

Qualifier l’ouvrage de doctrinal peut surprendre lorsqu’on sait que Dejours est avant tout un clinicien à « l’écoute du travail » et de ses acteurs mais ici l’auteur de Souffrance en France va au-delà puisqu’il tire des conclusions sur le travail à un niveau qui n’est plus clinique ou théorique mais philosophique. Or, c’est précisément sur ce terrain que nous nous permettrons d’émettre une certaine réserve en fin de chronique. Avant cela, et sans prétendre à l’exhaustivité, nous insisterons sur quelques jalons qui nous paraissent particulièrement importants dans la démonstration d’ensemble.

Pourquoi Freud ?

Rappelons que Dejours est psychiatre psychanalyste et qu’il a fondé, depuis les années 70, la « psychodynamique du travail », discipline qui analyse de manière compréhensive les processus psychiques mis en place par une personne face à la réalité du travail. Or, en théorie, la métapsychologie freudienne et la « psychodynamique du travail » se séparent sur un point essentiel. Pour la première, c’est la sexualité (au sens élargi) qui est centrale chez l’homme tandis que pour l’autre, c’est le travail. D’où l’enjeu théorique des premiers chapitres du premier volume qui cherchent à dépasser « le paradoxe de la double centralité » (1, p. 46) du travail et de la sexualité chez l’homme et, par là-même, surmonter la contradiction épistémologique entre psychanalyse et psychodynamique. Dejours y parvient en posant la thèse de la « distinction analytique » (1, p. 176) entre travail-poïésis et travail-Arbeit (Arbeit étant le terme choisi par Freud pour parler du « travail » du rêve, du deuil ou encore du refoulement).

Pour le dire plus directement, c’est en articulant travail matériel et travail psychique que le psychologue du travail parvient à unir les deux sciences et enrichir ainsi son mode de compréhension du travail car : « ce que la clinique met au jour, c’est qu’il ne peut y avoir de poïésis sans Arbeit » (1, p. 185). Ce point est tout à fait essentiel puisqu’il présuppose que le travail ne relève pas simplement de la sphère productive et matérielle, mais aussi et surtout de la psychè.

Une définition entièrement renouvelée du travail

Si l’on veut comprendre l’articulation de ces deux dimensions « inséparables mais différentes » (1, p. 185) du travail – matérielle et psychique -, il faut repartir de ce que Dejours a observé et décrit à l’écoute du travail. Se concentrant sur les relations complexes entre santé mentale et travail, le clinicien a dû adopter une tout autre perspective sur le travail que celle des sciences sociales et économiques. Le travail n’est plus envisagé ici comme rapport social (emploi, travail salarié ou force de production), mais comme « rapport subjectif » (p. 25). Or ce rapport subjectif au travail se manifeste d’abord, négativement, dans l’écart ou le hiatus entre le travail prescrit (savoir-faire, règles, compétences techniques) et le travail effectif (le réel du travail). Aussi convient-il de montrer les implications anthropologiques de ce décalage inhérent, selon lui, à l’activité du travail.

L’épreuve du « réel du travail » (1, p. 26) se faisant connaître négativement dans les « obstacles que le monde oppose à la maîtrise technique » (1, p. 25), travailler commence par l’expérience d’une souffrance pour le sujet. « Point d’origine » (1, p. 22), la souffrance donne en quelque sorte le ton de la subjectivité et assure à celle-ci son ancrage dans le réel : travailler consiste dès lors à exercer son intelligence en vue de« combler l’écart entre le prescrit et l’effectif » (2, p. 20) et trouver une réponse (un sens) à cette souffrance primitive. Là se situe la centralité anthropologique du travail : mobilisant toute l’intelligence humaine et même la ruse (la fameuse mètis grecque) – ce que l’auteur appelle aussi, non sans ambiguïté, « le zèle » (1, p. 26 sq.)-, travailler exige de l’homme le déploiement de tout son être.

Ainsi le travail « colonise toute la subjectivité » (1, p. 39) puisque travailler va bien au-delà du temps de travail et de son exécution. Croire qu’il existe du travail d’exécution – le taylorisme !- n’a tout simplement aucun sens. Au contraire, tout travail suppose un engagement de soi-même où le corps joue, comme on va le voir, un rôle fondateur.

Travail, corps et subjectivité

En effet, la métapsychologie freudienne mentionne, elle aussi, la notion de travail (Arbeit) car la pulsion, relue par Dejours, est « pulsatile » (1, p. 102 sq.) au sens où l’on peut la définir comme « une exigence de travail » (1, p. 58) faisant suite à la jouissance. Néanmoins, il manque à la théorie freudienne une théorie du corps subjectif – autrement dit une « métapsychologie du corps » (chap. IV) – permettant d’unir le sujet et le monde, la pulsion et son exigence de travail. Faute de pouvoir s’appuyer ici sur Freud, la psychodynamique édifie alors une théorie du corps empruntant sa conceptualité aux philosophes Maine de Biran (« le fait primitif de l’effort ») et Michel Henry (« la corpspropriation »). Partant du « primat de corps » (1, p. 107) – que ce soit dans le façonnement de la pensée, la genèse de l’inconscient et, plus globalement, dans le développement de la subjectivité – l’analyse opère un dépassement du corps biologique vers un « deuxième corps » (1, p. 185), à savoir le « corps pensant » (p. 159) ou le « corps érotique », assurant ainsi à la subjectivité son fondement auto-affectif ou pathique.

Le « travail vivant » exprime alors ce que la subjectivité incarnée doit au travail pour s’accomplir. S’enracinant dans les pouvoirs du corps, le travail ne peut donc se réduire ni à une tâche, ni à une production d’ordre matérielle (poïésis) mais implique un travail de soi sur soi (Arbeit) que Dejours assimile à la vie aussi bien corporelle que psychique : « l’ensemble du processus qui, partant de la poïésis, s’achève par l’Arbeit, c’est cela même qu’on désigne sous le terme de travail vivant. » (1, p.185)

Politique du travail

Au-delà de l’enjeu proprement théorique de sa fondation, la subjectivité est la condition du travail vivant, ou de l’émancipation par le travail :

« Le point de vue fondamental apporté par la psychodynamique du travail à la conception de l’action est qu’une action n’est rationnelle que si elle tient compte du destin de la subjectivité dans le travail et si elle s’alimente en même temps à ce qui, dans toute activité de travail, procède de la subjectivité » (2, p. 38).

Or ce point de vue fondamental est systématiquement battu en brèche par les nouvelles méthodes d’organisation et de gestion du travail qui font suite au « tournant néolibéral » (2, p. 38). Fonctionnant sur le postulat – entièrement réfuté par la psychodynamique – qu’on peut évaluer objectivement et quantitativement le travail (bilan de compétences), elles ont eu pour effet pathogène d’ôter au travail sa vie, c’est-à-dire la part invisible de la subjectivité qui, partant de l’épreuve de l’échec et de la souffrance, mobilise l’intelligence du corps subjectif.

C’est pourquoi le livre plaide pour que l’on cesse de sacrifier la subjectivité sur l’autel de la rentabilité et que l’on entreprenne, à l’inverse, de « réenchanter le travail » (2, p. 183) et « célébrer la vie » (2, p. 38). Où l’on voit que la position de Dejours se situe aux antipodes de celles de J. Rifkin et surtout de D. Méda qui prophétisaient, quant à eux, « la fin du travail » ou son « désenchantement »3Là où Méda veut « libérer l’espace public »4, et donc politique, en réduisant le temps de travail, Dejours propose qu’on redonne au travail sa visée politique et émancipatrice, tant au niveau individuel que collectif.

Travail et coopération

Partant d’une remise en question de la théorie sociale de Freud dont « l’impensé » (2, p. 54) serait le rôle politique de la coopération dans le travail, Dejours veut, dans le second volume, démontrer la centralité politique du travail. Car travailler est une action à la fois individuelle (mobilisation de l’intelligence) et collective (« coordination des intelligences » (2, p. 33)). Mieux, c’est l’action humaine par excellence dans la mesure où elle « rend possible la coopération des égoïsmes dans la concorde » (2, p. 98). C’est pourquoi Dejours fait du travail une activité politique à part entière – quitte à s’éloigner d’une tradition qui place le travail en dehors du politique – qu’il décrit selon les mécanismes de la coopération et les liens de civilité qu’elle institue entre les hommes.

La nécessité de devoir coopérer a pour origine le besoin de reconnaissance définie comme rétribution symbolique et qui, en définitive, « donne le sens subjectif du travail » (2, p. 37), c’est-à-dire la possibilité de « transformer la souffrance en plaisir » (2, p. 107). À ce stade, Dejours s’inscrit dans la continuité des concepts critiques de travail et de « lutte pour la reconnaissance » défendus par A. Honneth, et dont il veut approfondir la portée émancipatrice. Mais là où son analyse se singularise et gagne en acuité, c’est en ce qu’elle montre que la coopération tout comme la reconnaissance sont loin d’être « univoques » (2, p. 118), pouvant aussi bien réussir qu’échouer. Ou bien la coopération est positivement motivée par « la liberté de délibération » (2, p. 84), c’est-à-dire par un « espace de délibération » donnant lieu des règles collectives de travail (« la déontique du faire »). Ou bien elle est une coopération défensive ou réduite (2, p. 84 sq.), en quelque sorte forcée, et se réduit alors à une stratégie de défense dont le ressort est la peur (peur de la solitude, du manque de reconnaissance, de ne pas être à la hauteur…). Les nouvelles organisations du travail s’inscrivent dans le second terme de l’alternative et ce, en dépit du fait qu’elles prétendent, au contraire, valoriser l’autonomie et le travail en équipe.

Sans développer davantage l’ensemble de ces mécanismes de défense propre au travail collectif5, on voit donc qu’il s’agit d’approfondir ce que Souffrance en France décrivait en termes arendtiens de « banalisation » de la souffrance au travail et de « défaite de la pensée » (attitudes déloyales, mensonges, injustices etc.). Le leitmotiv des analyses de Dejours étant de montrer qu’une organisation, même la plus injuste et inique, ne peut fonctionner sans la participation et la contribution des sujets, le travail apparaît finalement équivoque : il peut aussi bien accomplir que rétrécir la subjectivité selon qu’il repose sur la mobilisation de la pensée ou sa désertion, la liberté ou l’aliénation.

Un problème de distorsion des concepts

Nous pouvons désormais revenir sur l’ensemble du parcours proposé dans cet opus en deux volumes. Le principal intérêt de l’ouvrage tient pour nous au fait qu’il offre une très belle synthèse des principaux résultats de la psychodynamique du travail. L’originalité et la radicalité des analyses de C. Dejours consiste, on l’a vu, à se servir de matériaux théoriques extrêmement divers (la clinique, les sciences humaines, la philosophie) pour les reformuler dans le cadre strict de ce qu’il cherche lui-même à comprendre à l’écoute de la souffrance au travail (la psychodynamique).

Néanmoins, il en découle aussi, selon nous, une distorsion importante des concepts. Prenons trois exemples : la corpspropriation (M. Henry), l’espace de délibération (J. Habermas) et l’amor mundi (H. Arendt) sont utilisés par Dejours pour célébrer le travail, que ce soit au niveau du corps subjectif, de la coopération ou de la culture. Or, sans pouvoir développer ici chaque concept pour lui-même, tous ont en commun de situer le travail en dehors du politique : la corpspropriation représente la coappartenance du corps et du monde que la technique moderne (machinisme) tend à remplacer ; l’espace de la délibération (la rationalité communicationnelle) s’oppose à la rationalisation technique du monde du travail ; et enfin l’amor mundi est ce qu’une société de travailleurs (la nôtre) risque de rendre impossible. Tandis, donc, que ces concepts répondent au problème que la technique et le travail suscitent dans notre société, on voit que Dejours en fait exactement un usage contraire, puisqu’il s’en sert pour défendre la politique du travail ou le travail comme politique. Ce qu’il reconnaît d’ailleurs explicitement.

Le cercle politique de la psychodynamique du travail

Mais cette inversion nous semble avoir un coût théorique dans la mesure où elle contribue à renforcer ce qu’on pourrait appeler le cercle politique de l’ouvrage : tantôt le travail est d’ordre pré-politique : « l’expérience de l’œuvre commune ne constitue pas une expérience politique. Elle est effectivement pré-politique… » (2, p. 101) ; tantôt le travail est entièrement politique : « la coopération qui relève de l’ordre collectif (…) est de part en part politique (nous soulignons) » (2, p. 191). De même, Dejours parle aussi bien de la « centralité politique » que de la « centralité sociale du travail » (1, p. 21) sans préciser si ces deux centralités se distinguent ou non. C’est donc peut-être sur la délimitation du politique – dans sa différence d’avec le social -, que le livre achoppe selon nous : poser l’inséparabilité de la praxis et la poïésis6, ce qui est une prémisse importante de la psychodynamique, a pour contrepartie de laisser dans l’indétermination le sens de la politique. Vouloir identifier politique et travail, n’est-ce pas d’une certaine façon risquer de perdre leurs bords respectifs ? et alors, ladite centralité politique du travail n’aurait finalement plus de centre, sa circonférence se trouvant nulle part. Le problème repose ici sur le sens – peut-être moins englobant – qu’on doit donner à la praxis ainsi que sur la distinction entre privé et public. En effet, refusant de réduire le travail à une activité privée, Dejours assimile, sans autre forme de procès, l’espace public au travail collectif, lorsque ce dernier réussit : la politique se réduit-elle alors au fait de travailler ensemble ou encore à ce que l’auteur nomme « la coopération des égoïsmes dans la concorde » ? À moins qu’il ne s’agisse, en travaillant, de préparer le « vivre ensemble », et alors nous retombons dans le cercle politique dont nous parlions plus haut.

On peut ajouter enfin qu’à de nombreux moments de l’analyse, la théorie du travail vivant nous semble croiser celle de Hegel, notamment lorsqu’elle insiste sur la double transformation de soi et du monde – la fameuse Bildung – qu’engendre le travail. Mais Hegel, quant à lui, séparait nettement société et État, le travail ne pouvant suffire à établir une politique.

Toutefois ces remarques ne remettent absolument pas en question l’intérêt de l’ouvrage et, plus globalement, de l’œuvre de Christophe Dejours. Nous encourageons donc le lecteur à s’y plonger. Nous pensons en effet que les philosophes y trouveront des éléments empiriques et théoriques incontournables pour penser l’évolution du monde du travail. De surcroît, Dejours permet de réarmer la critique sociale et contribue ainsi au renouveau de la philosophie sociale, notamment en France7. Mais la portée émancipatrice de l’ouvrage nous semble aller plus loin encore car, pour reprendre le précepte arendtien, elle donne à chacun d’entre nous – dans un temps de crise où le travail est bel et bien devenu une idéologie –, les instruments théoriques pour penser « ce que nous faisons »8.

- Christophe Dejours, Travail vivant, Payot, deux tomes, 2009

- Souffrance en France, Éditions du Seuil, Paris, 1998, p. 15

- « Il nous faut maintenant briser ce sortilège, désenchanter le travail » D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, Aubier, Paris, 1995, p. 292.

- Ibid, p. 301

- voir sur ce point l’excellente introduction à l’œuvre de Dejours par J-P Deranty, « Work and the Precarisation of existence » in European Journal of Social Theory, 11(4), 2008, p. 443-463, p. 455 sq.

- Voir : Souffrance en France, Éditions du Seuil, Paris, 1998, p. 205

- Voir : Manifeste pour une philosophie sociale, La découverte, Paris, 2009

- H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-lévy, Paris, 1983, p. 38